XI. Нубия

Это имя «Нубия», употребляемое для обозначения страны, простирающейся вверх от Египта, не имеет точного географического смысла; с политической же и административной точки зрения оно не представляет никакого смысла. Быть-может, прежде оно имело действительное этнологическое значение, когда нубийцы, еще не оттесненные другими народностями, одни населяли берега Нила на большом протяжении его течения; но войны и нашествия иноплеменников давно уже изменили это существовавшее некогда равновесие. В настоящее время название «Нубия» употребляется различно в обыкновенном языке: то его применяют только в области Уади-Нуба, заключающей часть речного течения, где находятся тысячи порогов и стремнин второго водопада, то его распространяют на все пространство, ограниченное на севере Ассуанскими порогами, на юге слиянием двух Нилов, на востоке Красным морем, на западе беспредельной пустыней. Кажется, всего естественнее будет ограничить, географически, нубийскую область с южной стороны—соединением Нила и Атбары и дорогой, идущей из Бербера в Суаким: так отграниченная в направлении эфиопских плоских возвышенностей, Нубия не обнимает ни одной из тех местностей, которые своими горными цепями, гидрографической системой и населениями связаны с собственной Абиссинией. В этих пределах и со стороны запада до 27 градуса восточной долготы (от Парижского меридиана), Нубия представляет пространство приблизительно в 250.000 квадр. километров, на котором живет около миллиона человек. По Рюппелю, площадь годной к возделыванию земли, съуженная подступающей с запада пустыней, составляет всего только 3.800 квадр. километров; все население скучено на берегу реки-кормилицы.

К северу от рек Атбары и Барки, область, шириной в несколько сотен километров, отделяющая долину Нила от берегов Чермного моря, наполнена цепями высот, как страна племен гадендоа, галленга и базен; но эти цепи, отделенные от эфиопских предгорий глубокими брешами и ложами (почти всегда сухими) многочисленных уади, составляют особую орографическую систему. Тогда как массив Эфиопии, хотя вдруг останавливаемый глубоким рвом Красного моря, вновь появляется, так сказать, в Аравии, чтобы образовать массив Иемена,—горы земли бишаринцев развертывают свою ось параллельно берегам Аравийского залива. Горы эти, известные, впрочем, под разными именами в каждом отрывке своей цепи, тянутся на пространстве более 1.000 верст, до самых ворот Каира. Египетскую часть этого длинного хребта обыкновенно называют «Аравийской» цепью, потому что прибрежные жители Нила видят ее обрисовывающейся на восточном горизонте, в той стороне, где лежит Аравия. Иногда Нубийские горы, к востоку от Нила, обозначаются во всей их совокупности именем Этбай, присвоенным более специально массиву, который высится в соседстве морского берега, напротив Джедды.

Краевая цепь Нубии, между Суакимом и мысом Рас-Бенас, к северу от древнего порта Береники, состоит почти сплошь, как и её египетское продолжение, из так называемых огненных пород: гранита, гнейса, кристаллических сланцев; только на юге она представляет значительные массивы из известняков. Поднимаясь постепенно с юга на север, она достигает высшей своей точки в массиве Джебель-Олба, который, по Уэльстеду, превышает 2.400 метров. Соединенная в этом месте боковыми кряжами с внутренними горами, цепь снова понижается в северо-западном направлении: одною из своих вершин, горой Ирба (Сотурба), она достигает 2.103 метров, тогда как в массиве Эльба, или собственно Этбае, высота её не превышает 1.360 метров; почти такую же высоту имеет гора, лежащая немного севернее, Джебель-Фараге, Пентодактиль (пятипалая) древних, на которую Швейнфурт тщетно пытался взойти. В некоторых местах крутые склоны гор омываются при основании волнами Красного моря, тогда как в других местах сахел, или техама морского побережья, занята низкими холмами третичной эпохи, подвижными дюнами и скалами кораллового происхождения. Пирамидальный островок Земерджит, высоко поднимающийся над поверхностию моря, верстах в ста от берега, на линии продолжения мыса Рас-Бенас, издалека указывает путь судам на опасных водах Аравийского залива.

Горы Эльба соединяются внутри материка с другими выступами рельефа, с группами скал различного геологического образования, в которых при фараонах производилась разработка золотых и серебряных рудников. Не подлежит сомнению, что во время длинного периода своего блеска и величия Египет обладал необычайным обилием драгоценных металлов: свидетельства древних памятников согласуются в этом отношении с рассказами греческих писателей. Нубия, кажется, доставляла наибольшую часть требуемого золота, и, основываясь на предании, подтверждаемом грудами обломков, галлереями, высеченными в золотоносной скале, пещерами, когда-то обитаемыми, можно думать, что главный центр эксплоатации рудников находился в Уади-Аллаки, как называется ряд оврагов, продолжающийся среди пустыни, к западу от гор Эльба. Рудники эти разрабатывались до половины двенадцатого столетия христианской эры: фараоны, Птоломеи, византийские императоры и калифы должны были защищать свои колонии рудокопов от нападений окрестных кочевых народов, обозначаемых последовательно именем блеммисов, беджасов, бишаринов. Но, вероятно, снабжение дровами для взрыва золотоносной породы и водой для содержания рудокопов было во все времена важнейшим препятствием хорошей разработке рудников: все источники страны были заботливо перехватываемы, и вдоль старых дорог пустыни до сих пор еще виден на камнях над родниками вырезанный крест с кружком наверху—знак, указывающий присутствие воды. Описание Диодора Сицилийского, также как вид и устройство галлерей, доказывают, что золото не было собираемо в песках, но что его извлекали из самой скалы, разбивая ее на мелкие обломки. Это был один из самых дорогостоющих способов разработки, способ, который в наши дни мог бы быть возобновлен только в том случае, если бы рудники были очень богаты металлом, как, например, некоторые калифорнские placers; но как первое исследование, предпринятое Линан-де-Бельфоном, по поручению известного египетского вице-короля Могамеда-Али, так и последующие многочисленные посещения той местности разными геологами, доказали, что древние рудники Нубии теперь слишком бедны металлом, чтобы их можно было прибыльно эксплоатировать. До сих пор еще не открыли ни надписей, ни каких-либо изваяний в горнозаводской области; однако, четыреугольный каменный столб, найденный в Кубане, на правом берегу Нила, между Короско и Ассуаном, и надписи в египетском храме Радесие, построенном на дороге от реки к золотым рудникам Акито, дают много сведений об этих сокровищах фараонов. Кроме того, в туринском музее существует отрывок египетской карты, представляющей рудниковую станцию с её галлереями, складами, дорогами, водохранилищами и храмом Аммона. Этот драгоценный документ, древнейший памятник этого рода, так как он относится к эпохе Рамзеса II, расположен в обратному порядке с нашими картами: восточная сторона, прилегающая к Чермному морю, помещена на левом боку папируса. Ученые еще не могли определить с точностию, какое именно место горнозаводской области изображено на этом плане.

На запад от краевой цепи, идущей вдоль Красного моря, горные хребты протянулись поперечно, либо от востока к западу, либо от северо-востока к юго-западу, в том же направлении, какое имеет часть Нила, заключающаяся между Абу-Гамедом и Даббе. Некоторые из этих хребтов тянутся в виде непрерывного горного вала: такова, например, цепь, называемая «цепью Катарактов», которая образует естественную раздельную возвышенность между Нубией и Египтом, к западу от Ассуана; такова же гряда, высшая точка которой находится в массиве Джебель-Шикр, к северо-востоку от Абу-Гамеда. Другие хребты перерезаны через известные промежутки широкими брешами и представляются издали в виде стены, местами обрушившейся. Подобно горам краевой цепи, горы самых высоких поперечных цепей тоже состоят из кристаллических пород: гранитов, гнейсов, порфиров, сиенитов, диоритов и эруптивных масс; во многих местах пустыни встречаются на половину расплавленные песчаники, вылившиеся из трещин почвы. Но между горами, образующими остов восточной Нубии, поднимаются другие, менее высокие выступы рельефа, почти все уединенные, хотя рассеянные тысячами в пустыне: это песчаниковые горки и холмы, возвышающиеся, в среднем, всего только метров на двадцать над поверхностию равнин, но достигающие некоторыми из своих вершин относительной высоты 200 метров, следовательно, высоты от 500 до 600 метров над уровнем моря. Гранитные горы, лежащие внутри страны, превышают 650 метров, а некоторые из пиков имеют даже около тысячи метров абсолютной высоты.

Песчаниковые скалы Нубии представляют самые разнообразные формы и очертания. Одни высятся в виде правильных башен, другие в форме пирамид; у иных центральная часть исчезла, так что они походят на вулканы с открывающимся по средине кратером. Образованные из горизонтальных пластов кварцевого песчаника различной плотности, скалы эти оказывают неодинакое сопротивление разрушительному действию стихий в разных частях своей массы: в одном месте выветривается и распадается вершина, в другом основание, и горка увенчивается столом, висящим на тонкой подножке; многие скалы пробиты отверстиями, сквозь которые проходит свет. Самые названия, даваемые номадами и караванщиками песчаниковым холмам, свидетельствуют о разнообразии их форм: они видят там дворцы, животных, шествие длинного ряда воинов. Благодаря этим фантастическим профилям, вожатые караванов легко опознаются в бесконечном лабиринте извилистых брешей, открывающихся между скалами. Разнообразные цвета камня тоже помогают им находить дорогу: один слой песчаника отливает зеленым, желтым, розовым или синим оттенком; другой, где господствует железистый песок, окрашен в ярко-красный цвет; там и сям показываются в стенах горок вкрапленные в породу куски яшмы, халцедона, кремня. Но в каждое путешествие вожатый находит какия-нибудь перемены: песок, образующийся вследствие разрушения горных пород, перемещается по направлению ветра, который поднимает песчинки в виде мелкой пыли или тумана над гребнями холмов и наносит их то с одной стороны, то с другой, образуя бугорчатые откосы, которые красивыми кривыми соединяются с более грубыми песками основания. Свободные дюны, из которых иные достигают 50 метров (слишком 23 сажени) высоты, разгуливают там и сям по безграничному простору равнины: все они имеют форму полумесяца, обращенного рогами к югу, под влиянием господствующего, то-есть северного ветра.

Почти все песчаниковые скалы и дюны совершенно лишены растительности; кое-какие кусты видны только на склонах кристаллических гор, украшаемых этими зеленеющими пятнами. До сих пор не открыли ископаемых животных в песчаниках пустыни Короско: находили только окаменелые деревья, как в степи Баюда, в Египте и во многих других странах восточной Африки; по мнению Русэггера, эти нубийские песчаники отложились после мелового периода. Один из самых странных геологических продуктов этой формации представляют сфероидальные камни всякой величины, похожие на мячики, на картечные пули, на пушечные ядра или бомбы; они рассеяны по земле в таких огромных количествах, что некоторые путешественники серьезно предлагали Могамеду-Али снабжать ими артиллерийские парки. Эти каменные ядра, подобные тем, какие мы видим в Венгрии в горах, лежащих в окрестностях Колошвара, состоят из концентрических слоев разнообразно окрашенного песку; внутри они полые или содержат лишь рыхлый песок, а снаружи покрыты очень твердым железистым слоем: часто экватор круглого камня обозначен выступом или рубцом, в роде того, какой две формы оставляют на отлитом пушечном ядре в месте спайки его половинок. Большая караванная дорога, пересекающая Нубийскую пустыню, к востоку от Нила, из Абу-Гамеда в Короско, проходит пространство около 500 километров, где следуют один за другим замечательнейшие ландшафты, представляющие примеры всех геологических формаций страны: это область, которой дают название атмур, вероятно, берберского происхождения, ибо на языке туарегов слово темура значит «земли», «пространства». Поднявшись на горы с трахитовыми куполами, затем перейдя гранитные кручи, караванная дорога извивается из бреши в брешь между песчаниковыми холмами и пересекает даже равнину, которая, по словам арабов, была когда-то дном озера, и которую они называют Бахр-бэла-ма или «Река без воды»; однако, нет никаких признаков, которые позволяли бы признать в этом месте прохождение текучих вод или пребывание озера: единственный колодезь, находящийся в урочище Морад, доставляет немного пресной воды путешественникам при переходе через атмур. Но есть местности в пустыне, где песок содержит в изобилии соляные вещества, происхождение которых можно объяснить только существованием там прежде озер, с течением времени постепенно испарившихся; в соседстве реки туземцы разрабатывают эти салины и добываемую соль продают караванам. Самая значительная из безводных долин, извивающихся в Нубийской пустыне, есть долина Уади-Аллаки; начинаясь в горах Этбай, она направляется к северо-западу и впадает в Нил ниже Короско: площадь её бассейна превышает 25.000 квадр. километров. Случалось иногда, что Уади-Аллаки, вдруг наполненный проливными дождями, делался на несколько часов могучим притоком Нила, совершенно запиравшим реку силой своего течения; но почти всегда долина этого уади, как и впадающие в нее ущелья, бывают сухими; однако, скрытая в почве влажность обнаруживается произрастением деревьев, под которыми обыкновенно разбивают свои палатки кочевники бишарины.

К западу от Нила, которого длинная серебристая лента, окаймленная зеленью, развертывает свои две большие кривые через Нубию, поднимаются горы такого же геологического образования, как и восточные цепи: это те же первозданные каменные породы, песчаниковые массивы, лавы и вулканические шлаки. Группы самых высоких гор, Джебель-Магага, Джебель-Гекдул, Джебель-Гилиф, занимают как раз центр громадной окружности, описываемой на две трети течением Нила между шестым водопадом и городом Даббе: вершины их достигают высоты от 1.000 до 1.100 метров. Все пространство, доминируемое этими массивами и ограниченное на западе, между Хартумом и Амбуколем, длинной впадиной Уади-Мокаттама илп «Писаной долины», в которой, может-быть, проходил древний рукав Нила, представляет горную страну, усеянную понижениями почвы, долинами и оврагами, где в период дождей зеленеют там и сям рощицы мимоз: вся эта область, гораздо менее голая, чем атмур восточной Нубии, известна под именем степи или пустыни Баюда. Упомянутые массивы Гекдул, Магага, высшая вершина которого, Уссуб-Оммане, имеет форму купола и состоит из красного порфира, суть эруптивные массы, вокруг которых песчаниковые скалы, вероятно, обращенные в жидкое состояние, выходившею из кратера расплавленной лавой, вылились на пески в виде широких потоков кремнистых шлаков. По мнению Русэггера, извержения из древних вулканов и были причиной того, что Нил, текший прежде на запад, должен был свернуть к востоку, чтобы описывать свой исполинский круг в 800 слишком километров. В западной части степи железистые песчаники гор, увлекаемые дождями, покрыли почву толстыми слоями; там и сям песок скоплялся в ложбинах и оврагах, а временные потоки, уади, отложили местами глину: таким образом поверхность равнины является испещренной длинными разноцветными полосами самого странного вида.

Джебель-Симрие, состоящий из розового песчаника, и другие массивы к западу от Писаной долины (Уади-Мокаттам), уступают высотой массиву Магага и, подобно ему, имеют небольшую длину; долина Уади-Мелека, ложе которого, во время половодья дает проход водам Дарфура, ограничивает эти горы с запада. На самых берегах Нила, в пространстве, заключенном между Марауи и Новой Донголой, везде видишь одни только песчаниковые утесы; кристаллические скалы опять появляются лишь на третьем водопаде. Там высоты левого берега составляют часть цепей, которые тянутся в восточной Нубии; на западе же они скоро теряются под песками, и в небольшом расстоянии от Нила ряды оазисов следуют один за другим, параллельно реке; в этом отношении западная полоса Нубийской области составляет полный контраст с за-нильскими пространствами. На север от Уади-Гальфа и почти напротив Ибсамбульских колоссов открывается глубокая долина, по сторонам которой высятся черные или красноватые стены древних вулканов: это «Уади-Джеенна» или «Долина Геенны», страшная местность, куда арабы боятся проникать, как будто она все еще «огненная».

В западной Нубии, так же, как и в восточной, песчаники быстро разрушаются под влиянием ветра, дождя, жары и обращаются в подвижной песок, из которого воздушные течения воздвигают целые горы, называемые дюнами, и образуют откосы на боках возвышенностей. Во многих отношениях пески Африки напоминают снега больших Альп: они скопляются, как фирны, в углублениях скал, скользят лавинами в рытвинах и оврагах, громоздятся на скалистых гребнях острого хребта и даже местами нависли над пропастями, образуя узкие карнизы, готовые обрушиться при малейшем толчке. Между дюнами и жителями оазисов, на окраинах пустыни, идет непрерывная и неустанная борьба: пески, приносимые ветром, осаждают деревья, засыпают нивы, заваливают родники, съуживают обитаемую область человека. Но, с своей стороны, и земледелец извлекает пользу из песка, примешивая его к обрабатываемой им земле: протяжение пространства, которое он может сделать производительным, измеряется обилием находящейся в его распоряжении воды.

Нубия делится на два климатических пояса, пределы которых, периодически изменяющиеся из года в год, начертаны столкновением ветров северного и южного. Летом, когда солнечные лучи падают вертикально на землю между экватором и северным тропиком, южные ветры увлекаются вслед за солнцем в северное полушарие и приносят с собой дождевые облака; но они не переходят за семнадцатый градус широты: около слияния Атбары, последнего притока Нила, выпадают последние периодические дожди в долине: в этой области пространства сила южных ветров нейтрализуется силой воздушных течений, дующих с севера. Альтернативы борьбы ветров постоянно перемещают раздельный пояс то в ту, то в другую сторону: путешественник, проходящий Баюдскую степь в мае или июне, присутствует при столкновении воздушных токов: то южный ветер берет перевес, то северный; все время идешь между двух бурь. Однако, часто установляется правильное чередование, и днем атмосферный поток направляется с севера на юг, тогда как ночью он движется в обратную сторону. На юг от этого пояса равновесия падают периодические дожди, тем более продолжительные и обильные, чем ближе подходишь к равноденственной линии. На север от него почва не орошается летними дождями, она получает лишь редкие ливни, и даже этих неправильных дождей иногда не бывает по нескольку лет. Когда северные ветры имеют преобладание в промежуточной зоне и оттесняют противоположные течения на юг от обыкновенного предела, засуха становится повсеместной, приводя с собой для нубийцев, живущих вдали от Нила, неурожай, голодовку, добровольное изгнание и разбойничество.

Область краевых гор, в соседстве Красного моря, поставлена в более благоприятные климатические условия, сравнительно с внутренними странами. Обилие водяных паров в этом приморском поясе помогает проникновению дождевых ветров далее к северу: вместо того, чтобы останавливаться на семнадцатом градусе широты, они распространяются до двадцать первого, и даже за этим пределом случайные дожди часты; но, приносимые северными ветрами, они выпадают зимой, тогда как на юге противоположные ветры приносят их летом. От этого относительного обилия дождей в области морского побережья происходит большой контраст между нубийскими странами, близкими к Чермному морю, и странами, лежащими внутри материка. На востоке арабы-номады находят в достаточном количестве родники, колодцы и пастбища для своих стад: на западе же не видно ничего, кроме скал да песков; редко когда взор путешественника может отдохнуть на рощице пальм или мимоз, на каких-нибудь кустах, ползущих по берегу уади; бывают годы, когда стоит такая полная засуха, что ни один кочевник-пастух не решается вступить в мертвую пустыню.

Таким образом Нубия представляет хорошо очертанные естественные деления. Южная часть страны, заключающая почти весь полуостров Баюда, состоит из степей; побережье Красного моря имеет подобный же характер, все же остальное пространство занято пустыней, атмуром, за исключением Нильской долины, зеленеющей и населенной, которая тянется между двух мрачных пустынь. Эта долина во многих местах дотого съуживается, что представляет полоску земли в несколько метров ширины; она даже совсем исчезает при проходе через ущелья, где с той и другой стороны скалы погружены основанием в самый поток. Но как ни узка, как ни бедна тенью речная долина, вид её, тем не менее, приводит в восторг путешественников, только что совершивших утомительный переход через бесплодную, безжизненную пустыню, где нечем утолить жажду, кроме как солоноватой водой колодцев, и где постоянно видишь кругом себя один и тот же горизонт скал и песков. Приближаясь к реке, арабы уже узнают о соседстве её по влажности воздуха: «Хвала Аллаху! Мы чуем Нил!» радостно восклицают они, поздравляя друг друга с благополучным окончанием пути.

Нубийская пустыня—одна из тех, где температура представляет наибольшую разность между дневной жарой и ночной стужей. Хотя через эти области проходят изотермические линии 26-го и 27-го градусов (стоградусной скалы), и хотя термометр нередко поднимается там выше 40 градусов (32° Реомюра), однако, ночью температура в этих пустынях дотого низкая, что путники часто дрожат от холода перед восходом солнца: причина тому—необыкновенная сухость, которая ночью свободно пропускает теплоту, лучеиспускаемую поверхностию земли и теряющуюся в воздушных пространствах; постоянно дующий северный ветер также способствует понижению ночной температуры. Влажность воздуха слишком редка, чтобы она могла осаждаться в виде росы в пустынях Нубии. Трупы животных, павших в пути, сохнут, не подвергаясь гниению: под жесткой и натянутой кожей мясо постепенно обращается в пыль, не распространяя ни малейшего запаха. Хотя тела людей, умерших в дороге, едва засыпаются тонким слоем песку, можно бы пройти подле этих наскоро сделанных могил, не замечая их соседства, если бы вертикальный камень, положенный благочестивой рукой, не обнаруживал их присутствия. Чистота сухой атмосферы пустыни объясняет совершенную её здоровость, не только для нубийского туземца, но также и для иностранцев; никакой санатории не может быть предпочтена жизнь под шатром, вдали от испарений сырой равнины, по крайней мере для тех, кто, по примеру арабов, всегда одевается так, чтобы не бояться быстрых перемен температуры, при переходе от дня к ночи. Никогда египетская чума не проникала в Нубию; также и глазные болезни, столь опасные в областях Нижнего Нила, совершенно неизвестны выше водопадов Уади-Хальфа, несмотря на ослепительный блеск света, отражаемого гладкими, словно полированными стенами скал и зеркальной поверхностию реки. Но в тех местностях Нубии, где наводнения Нила распространяются далеко по прибрежным равнинам, оставляя там и сям лужи стоячей воды, злокачественные лихорадки очень обыкновенны и часто имеют роковой исход. Большинство туземцев не черпают прямо из реки воду, которая должна служить им питьем; они предпочитают копать колодцы в некотором расстоянии от берега, для того, чтобы жидкость проходила к ним профильтрованная просачиванием через песок, и кроме, того, оставляют ее долго отстаиваться на солнце. Они остерегаются также подражать туркам, которые построили свои города на самом берегу реки: селения их расположены в степи или на окраине пустыни, вдали от пояса болотных миазмов.

Переходная страна по климату, Нубия имеет тот же характер в отношении своей флоры и фауны. Баобаб не встречается более в равнинах, лежащих к северу от Кордофана и Эфиопских предгорий. Пальма делеб, господствующая в области двух Нилов, тоже не растет к северу от слияния этих рек; южный вид пальмового дерева, именно настоящая пальма дум, выдвигается дальше в направлении Египта, но предел её распространения не переходит за дорогу из Бербера в Суаким; к северу от этой дороги она уже не растет в диком состоянии. Пальма аргун, встречающаяся рощами в некоторых лощинах пустыни, и которую большинство путешественников называют пальмой дум, есть другая порода гифены, похожая, впрочем, на пальму дум характеристической чертой раздвоения ветвей; за особенный вкус её плода, пальму аргун следовало бы назвать «пряничным деревом». С другой стороны, финиковая пальма, составляющая господствующую древесную породу в северной Нубии и дающая тамошним жителям пищу, колья для хижин, плетни, корзины, стулья, грубые ткани, редко встречается в южной Нубии; последние экземпляры этого полезного дерева можно видеть в садах Хартума. Сикоморы виднеются еще в улицах Донголы, составляя яркий контраст с серыми стенами домов своей вечно-зеленой листвой; но к югу они мало-по-малу исчезают. Вдали от реки господствующие деревья—акации и мимозы разных пород. Дерево, называемое ошас, производит в изобилии плоды, украшенные шелковистыми хохолками удивительного блеска и совершенной белизны; по словам Кюни, там ткут очень красивые материи из шерсти, смешанной с волокнами этого дерева. Что касается фруктовых деревьев средиземноморского пояса—винограда, лимонных, апельсинных деревьев,—то они культивируются только в садах и производят кислые или безвкусные плоды, которые начинают гнить прежде, чем созреют. Хлебные растения, возделываемые в Нубии, как на берегах Нила, так в Писаной долине и во внутренних степях, принадлежат к тем же видам, какие культивируются в Египте.

Южная Нубия своей дикой фауной нисколько не отличается от Кордофана и покатости Эфиопских гор. Львы, леопарды, гиены, антилопы и газели, жирафы, страусы бродят по лесам мимоз на берегу Черной реки и в Байудской степи; обезьяны спускаются по Нилу до Бербера и даже немного дальше; но ни слон, ни носорог не переходят за область лесов на средней Атбаре; последний бегемот, которого видели к северу, был убит в Ганнекских порогах в половине настоящего столетия; между тем древние изображения показывают, что он прежде водился ниже Сиены. Водяные птицы миллионами гнездятся на островах и берегах Нила. Руссэгер наблюдал на свежем иле, отложенном водами великой реки, следы какого-то неведомого животного, которые походили на отпечатки, оставляемые ногами четыреруких и направлялись от воды к высокому берегу; но ему не удалось видеть самого зверя, которого нубийцы называют амонит, и о котором они рассказывают странные вещи. Термиты, еще страшные в Донголе, не встречаются уже к северу от двадцатого градуса широты. Что касается домашних животных, то у нубийцев есть только одна порода—лошади, великорослые и отличающиеся особенными качествами. Очевидно арабского происхождения, так же как лошади кабабишской расы, разводимые в соседних оазисах, эти нубийские кони, с продолговатой головой, с сухими, белыми до колен, ногами не походят уже на своих предков красотой и стройностию форм, но они обладают удивительною ловкостию и пылкостию; кормят их молоком и дуррой, иногда финиками. Галоп—их обыкновенный аллюр; они хорошо идут по всякому грунту, даже по вязкому илу Нила и по каменистым склонам гор, но перемены климата не переносят и погибают вне Нубии; в самой стране число их сильно уменьшилось, вследствие реквизиций, производившихся египетскими офицерами. Верблюды бишаринов и абабдехов скоростию бега славятся не менее донгольскпх лошадей.

Часто подпадавшая под власть иноземных завоевателей и состоящая только из двойной прибрежной полосы по течению Нила, Нубия населена жителями очень смешанного происхождения: хамитами, арабами, неграми и турками; тем не менее можно сказать, что основу нубийского населения составляют барабра, сами себя называющие «народом почвы». В этом имени барабра некоторые писатели усматривали синоним названия «берберы», применяемого к таурегам, к кабилам Сахары и Мавритании, родственным по языку обитателям соседнего с Египтом оазиса Сивах. Однако, различие цвета кожи, типа и характера так велико между этими народностями, что невозможно предполагать родства рас, разве только восходя в даль веков, предшествовавших африканской истории: по общепринятому, но, вероятно, мало основательному мнению, слово «беребри» или «барабра», превратившееся в «берберийцев» или «варварийцев» в языке живущих в Каире франков, происходит, будто-бы, от греческого и латинского слова «варвары», применявшагося к чернокожим народам, которые обитали выше нильских порогов, за пределами культурного Египта. Главные негритянские племена, упоминаемые слишком четыре тысячи лет тому назад на столбах храмов, как народы, обитавшие там, где в наши дни живут барабра, обозначаются именем уауа, которое, повидимому, свидетельствует о некотором презрении: название эта буквально значит «тявкающие» и, следовательно, мало разнится от выражения «лепетуны», которое у эллинов составляло первоначальный смысл слова «варвары». Но с тех пор, как имя «бераберата» было отыскана на фиванских списках народов, нельзя сомневаться, что от него произошло и название «барабра». Как бы то ни было, негры уауа, так же как берабераты, были родоначальниками нынешних барабра, при чем, однако, не обошлось без многочисленных смешений с разными иноплеменными народностями. В период времени от двенадцатой до двадцатой династии вся долина Нила, колонизованная египтянами, сделалась ретской страной по языку и расе. В персидскую эпоху началось обратное движение, но в продолжение римского периода туземные элементы снова получили перевес. В царствование императора Диоклетиана блеммийские племена, в которых ученые признали нынешних беджасов и особенно бишаринцев, захватили Нубийскую область и водворились там насильно: пришлось вывести оттуда римские гарнизоны и призвать, для замены их, воинственные племена, известные под именем Nubotae и, по всей вероятности, родственные кордофанским нубасам. Эти-то племена и дали другим жителям края, неграм уауа блеммисам, диалект, господствующий доныне, но обогатившийся большой примесью арабских слов.

Барабрасы принадлежат к числу африканцев, имеющих наиболее темный цвет кожи: цвет их представляет многочисленные оттенки, от флорентинского бронзового до черного почти с синим отливом; но вообще окраска их тела сохраняет под черным цветом прозрачные и красноватые отблески, которыми они явственно отличаются от негритянских народов центральной Африки. Череп у них продолговатый (долихокефалы), лоб подался назад, голова покрыта волосами, сильно вьющимися, но не курчавыми, как у негра. Борода у них редкая, как у нигрицийца, но черты лица гораздо правильнее, и путешественники часто встречали барабрасов, которые подходили под тип красоты, допускаемый европейцем. Нос прямой и твердый, с широкими ноздрями; губы, очень отчетливо очерченные, редко бывают толстые и оттопыренные; зубы маленькие и замечательной белизны; скулы мало выдаются, и, на правильном лице, глаза, хорошо разрезанные и широко раскрытые, светятся живым блеском. Среднего роста и пропорционально сложенные, барабрасы имеют красивую и широкую грудь; руки и икры у них немного сухопары, меньше, однако, чем у кочевых бедуинов. Подобно беджасам и фунджам, барабрасы имеют обыкновение делать себе по три наискось идущих пореза на каждой щеке, не будучи в состоянии объяснить цель этих шрамов, которые не отличают их от иноплеменников, негров или беджасов. Под предлогом лечения барабрасы обезображивают также свое красивое тело искусственными поранениями. Почувствовав какую-нибудь местную боль или простое недомоганье, барабрас призывает брадобрея, который делает ему порез где-нибудь на теле и вытягивает при помощи коровьего рога кровь, выступающую из ранки; а чтобы последняя не закрылась слишком скоро, ее нарочно растравляют, присыпая разъедающим порошком. Иной раз накаливают до-красна гвозди и втыкают их в тело шляпкой или острым концом, смотря по степени серьезности болезни.

Туника и поверх этой нижней одежды длинный балахон из синей бумажной материи, в роде того, какой носят египетские феллахи,—таков, вместе с сандалиями и войлочной шляпой, обыкновенный костюм нубийцев. Некоторые прикрывают голову чалмой. Ношение оружия запрещено, но мало найдется мужчин, которые не имели бы на левой руке, перевязанной кожаными ремнями, ножа или кинжала, спрятанного в рукаве платья. В южной части Нубии большинство молодых девушек носят еще, вместо туники, рахад, или пояс с бахрамой, украшенный жемчугом, бусами и раковинами. Почти все нубиянки, на севере и на юге страны, имеют кольцо в одной из ноздрей и прокалывают себе мочку уха, чтобы воткнуть туда куски белого дерева, в ожидании, когда муж заменит эти украшения металлическими серьгами. Женская прическа и теперь еще такая же, какою она изображается на памятниках древнего Египта; но когда женщина умирает, то нужно употребить по крайней мере целый день упорного труда, чтобы расплести косы, намазанные жиром и охрой, и разрушить всю эту капиллярную архитектуру, которую религия запрещает сохранять в могиле. Некоторые женщины, придав своим волосам надлежащую форму, покрывают их густым слоем камеди, которая образует вокруг головы как бы полированную каску.

Нубийцы—трудолюбивые земледельцы: подобно египтянам, они орошают почву с помощью шадуфа или сакие и сеют дурру, дохн и другие хлеба; но продукта их полей, занимающих узкую полосу между рекой и степью, недостаточно для их прокормления, и эмиграционное движение, увлекающее стольких донгольцев к южным странам, уводит также каждый год значительное число молодых людей, отправляющихся искать счастья в городах Египта. Большинство этих эмигрантов поступают служителями во дворцы и отели Каира; другие, одетые в простую синюю тунику с длинными болтающимися рукавами, или пышно наряженные в парчу и золото, избирают себе профессию саиса, или скорохода, и бегают впереди экипажа пашей и богатых европейцев. Верные и послушные, относительно опрятные, почти все умеющие считать, читать и писать по-арабски, они вообще предпочитаются прислуге других рас. Те из них, которых пощадили болезни и несчастные случаи, скапливают постепенно небольшие деньжонки, и сделавшись достаточно богатыми, возвращаются на родину, чтобы купить себе клочок земли и жить спокойно доходами со своего маленького хозяйства. Таким образом Египет способствует прокормлению нубийского населения, благодаря этим сбережениям эмигрантов; но налоги, незаконные вымогательства всякого рода берут обратно, и даже с лихвой, то, что было дано. Не подлежит сомнению, что до египетского завоевания обитатели Нубии жили в большем довольстве, чем живут в наши дни; во многих местах видны на скалах нильского берега живописные развалины домов и даже городов, каких ныне уже не строят; следы заброшенных полей встречаются на высоте, до которой теперь уже земледельцы не дают себе труда поднимать воду для орошения; во многих селениях крестьяне даже не защищают уже своих жилищ от термитов: когда дом падает, изъеденный белыми муравьями, жильцы его переселяются в шалаш, кое-как сложенный из древесных ветвей или рогож.

Эмиграция, с одной стороны, и с другой—проход и пребывание солдат и чиновников всяких рас разнообразно видоизменили первоначальный тип, и между нубийцами нередко можно встретить мужчин и женщин, напоминающих тип древних ретов, изображенных на памятниках Египта. Сколько найдется также нубийцев, которые уже утратили общие характеристические черты своей расы, и которых рабство и нищета сделали трусливыми, боязливыми, вялыми, как феллахи! Но, взятые в массе, нубийцы деятельны, доверчивы, кротки, отличаются веселым характером; в соприкосновении с египтянами, они часто дают себя увлекать в пьянство. Обращенные в ислам, они гораздо более ревностны к своей вере, чем крестьяне низменных принильских местностей, и регулярно исполняют обычные молитвы и другие обрядности. Они не лишены способности и к высшей цивилизации, как о том свидетельствуют примеры многих нубийцев, имевших случай учиться в Каире или даже в Европе, и как это доказывает в прошлом существование древнего языческого царства Мероэ, из которого впоследствии образовались христианские государства Донгола и Алоа. Имя «кираге»—происшедшее от греческого кириаке, то-есть «день Господень»,—которое они и теперь еще дают воскресенью, напоминает об исчезнувшей религии.

Барабрасы, специально обозначаемые именем данагла или данагале, то-есть «жители Донголы», живут в южной Нубии, преимущественно вокруг столицы и на островах Нила: они отличаются от северных варварийцев своей любовью к торговле; в Хартуме, в Кордофане, в Дарфуре они группируются в многочисленные колонии. Донгольцы продают себя также в качестве наемных воинов; это они сделали в стране Рек столько облав на людей за счет торговцев невольниками. Диалект донгольцев мало разнится от наречия северных барабрасов, только он содержит гораздо большую примесь арабских слов, вошедших в него, благодаря торговым сношениям. Магасы, живущие на обоих берегах Нила, в области третьего водопада, имеют более черный цвет кожи, чем донгольцы, которых они превосходят также и храбростию; характер у них более гордый и более угрюмый; они смотрят на себя как на отдельную расу. Кенузи, называемые кенами на древних надписях, занимают более северную часть долины, на пространстве от Короско до первого водопада. Что касается пастушеских населений, которые, на той и другой покатости, теснят нубийских крестьян в их узкой нильской долине, то все они называют себя арабскими, каково бы, впрочем, ни было их происхождение; язык, которым они говорят, есть несомненно язык пророка Магомета; название, даваемое ими нубийцам и напоминающее по смыслу древнее имя «варвары», означает «затрудняющийся, стесняющийся, говорящий с трудом». Нигде эти пастухи не смешиваются с нубийцами-земледельцами; они живут отдельными селениями, имеют свои особые праздники, свой особый костюм; почти всегда они ходят с голой головой.

Самые характеристические представители этих нубийских «арабов», составляющие группу наиболее многочисленных племен—бишари или бишарины, в которых видят беджасов по преимуществу, и имя которых, слегка видоизмененное, есть, может-быть, имя всей расы: число этих беджасов определяют в 200.000 душ. Бишарины редко бывают высокого роста, но они мускулисты, сильны, очень хорошо сложены, несмотря на худобу тела, и обладают замечательной ловкостью. Цвет их кожи, резко отличающийся от цвета нигрицийских населений, не имеет черноватого отлива, разве только в семействах, где первоначальный тип изменился вследствие смешений с другими расами. Бишарины скорее краснокожие, как индейцы Нового Света; а у женщин, живущих под сению шатров, цвет кожи мало разнится от цвета калабрийских и сицилийских поселянок. Молодые мальчики имеют такое миловидное и нежное лицо, что их легко смешать с девушками. В зрелом возрасте черты лица у бишаринца правильные, немного угловатые; прямой нос сильно выдается вперед; кожа всегда здоровая и чистая, как бы натянута на худых щеках; белизна зубов, словно выточенных из чистой слоновой кости, поддерживается почти постоянным жеваньем корня арака, вечно зеленого дерева, растущего в изобилии близ Донголы; табаку они не курят. Старость постигает их рано: тяжелый труд, нищета, голод и жажда быстро искажают их черты. Глаз у бишаринов живой, блестящий, как уголь, но наполовину закрытый, благодаря усвоенной привычке щуриться от ослепительного света, отражаемого песками пустыни: этот полузакрытый глаз придает всей физиономии несколько свирепое выражение: впрочем, многие из них действительно заслуживают обвинение в жестокости. Путешественники описывают их как людей без жалости, без чести: господствующий их порок—скупость. Веселые, любопытные, они любят поговорить, и беседа их не лишена остроумия; не очень религиозные по большей части, они еще придерживаются разных старинных обычаев, происхождение которых восходит ко временам гораздо более ранним, чем появление ислама: так, они никогда не убивают куропаток, считая их священными птицами; змеи тоже пользуются у них уважением. С точки зрения языков, как и по географической области, бишарины являются связующим звеном между хамитскими населениями и египтянами: это на их древнем идиоме составлены иероглифические и демотические надписи, найденные в Мероэ. У бишаринов собственность не личная; она разделена лишь между родами или племенами: владеют имуществом группы населения, а не отдельные личности; кроме того, некоторые части степи считаются как бы общей собственностию, и все племена имеют там право бесплатной пастьбы скота. У бишаринов существуют особые правила дуэли, свидетельствующие о большом мужестве. Каждый из дуэлянтов, по очереди, берет нож и вонзает его в тело своего противника, так, однако, чтобы не ранить его смертельно. Старшие судят о достоинстве ударов, хвалят или порицают позы сражающихся и разлучают их, когда находят, что честь удовлетворена. В некоторых племенах прелюбодеяние считается маловажным проступком: благородство расы передается через женщин.

Абабдехи, другие «арабы» африканского происхождения—вероятно, гебадеи Плиния—были в числе около 40.000 душ во время путешествия Русэггера, но с тех пор численность их, кажется, значительно уменьшилась, без сомнения, по причине слияния с бишаринами, на которых они смотрели, в эпоху своего могущества, как на своих наследственных врагов. Главные их племена имеют свои становища в Нубии; другие кочуют в области плоскогорий и оврагов, заключающейся между Нилом и Красным морем, и заходят на север до Коссеира. Абабдехи называют себя «сынами джинов», как бы указывая на то, что они коренные жители страны, рожденные в пустыне. Они походят на бишаринов, с тою только разницей, что черты лица у них более тонкия, движения более грациозные, характер более кроткий. Северные абабдехи говорят арабским языком, хотя с примесью барабрасских слов; южные сохранили свой беджасский диалект; наконец, у тех, которые живут в соседстве Нила, господствующее наречие—варварийское. Клунцингер констатировал тот факт, что коссеирские абабдехп отказываются говорить на своем национальном языке перед иностранцами: они верят, что обнаружение перед чужим этого таинственного идиома накликало бы беду на их головы. Несчастие грозило бы их семье также и в том случае, если бы после свадьбы новобрачная увидала свою мать: подобно южноафриканскому бантусу, абабдех должен избрать себе жилище в каком-нибудь отдаленном месте, где бы он был вне опасности встретиться со своей тещей. Он живет не в шатре, как араб, а строит себе хижину из переплетенных прутьев, покрытых рогожами, которые он свертывает и навьючивает на верблюдов, когда нужно переменить пастбище; иногда он устраивает себе логовище в пещерах, как это делали его предки троглодиты; по всей вероятности, раскапывая глину в этих местах, можно бы было найти не мало предметов доисторического происхождения. Камедь, некоторые другие мелкие продукты и рыба, в соседстве Чермного моря, служат абабдехам средствами обмена для приобретения дурры, составляющей главную их пищу. Большинство путешественников хвалят их честность, приветливость, прямодушие: как бы ни был беден абабдех, он никогда не станет просить милостыню, как феллах.

Могущественные племена кабабишей и гассаниехов, выступающие за пределы своих областей, в Кордофане и на полуострове между двумя Нилами, где им уже становится очень тесно; шукриехи, захватывающие степи к северу от Атбары; саураты, гауины и джераяды, кочующие в Байудской степи; роботаты и шайкиехи, живущие на обоих берегах Нила, между Бербером и Донголой и говорящие теперь наречием данагла,—дополняют население Нубии. Общее число этих арабов или обарабившихся иноплеменников, простирается, может-быть, до трехсот тысяч душ. Что касается иммигрантов других рас, то они слились с массой барабрасского населения, и память об их происхождении сохранилась только для аристократических фамилий, имеющих выгоду помнить свою родословную: таковы босняки, потомки солдат, присланных в 1520 году для восстановления мира в стране. Они воздвигли крепости на утесах, господствующих над рекой, водворились там настоящими царьками и породнились через браки с бывшими начальниками племени; в наши дни эти боснийские «каладжи» все еще самые важные персоны в низменной Нубии, и им-то египетское правительство и вверило местную администрацию.

Ниже Бербера, главный сборный пункт караванов, Абу-Гамед, занимает одно из тех местоположений, где необходимо должен был основаться рынок: в этом месте наверно возник бы даже большой город, если бы с обеих сторон Нила не простиралась беспредельная пустыня. Здесь великая река, текущая до того к северо-западу, вдруг поворачивает на юго-запад и в этом направлении описывает большую дугу, оканчивающуюся в 400 километрах севернее. Чтобы избегнуть этого огромного обхода, купеческие караваны должны покидать Нил и следовать в продолжение семи или восьми дней дорогой, пролегающей через скалы и пески пустыни. Значительный остров, Мограт, расширяет долину Нила, на юг от Абу-Гамеда, и дает этому рынку более обширные пространства пахатной земли, чем те, какими располагают почти все другие нубийские поселения. Тем не менее, эта речная пристань, где садятся на суда и высаживаются купцы из Короско, есть не более, как кучка бедных хижин, обитаемая погонщиками верблюдов и рыбаками. Правда, в этой стране караванщики не имеют надобности в магазинах или амбарах для склада своих товаров: они сваливают свои тюки прямо на песок, под покровительство домика или мавзолея, посвященного святому Абу-Гамеду, и когда вернутся, спустя месяцы или годы, они найдут свою собственность нетронутою, лежащею в том виде, как оставили ее под сенью всеми чтимой гробницы святого.

Кое-какие развалины встречаются на берегах Нила, между Абу-Гамедом и четвертым водопадом, но замечательнейшие остатки древности Верхней Нубии, после памятников Мероэ, находятся ниже этих порогов. Деревня, лежащая ныне в этом месте долины, Марауи, носит название, повидимому, происшедшее от имени древней столицы; однако, археологи, основываясь на текстах древних писателей, пришли к тому убеждению, что Марауи есть Напата, упоминаемая Геродотом: все разобранные до сих пор надписи единогласны в этом отношении. Марауи, у подножия белых скал, занимает важное географическое положение, там, где снова начинается судоходство по Нилу, ниже четвертого водопада и в месте соединения двух дорог из Бербера и Шенди, через степь Байуда; одна из плодороднейших и наименее пересыхающих долин, Уади-Абу-Дум, соединяется с Нильской долиной как раз против Марауи. Высокие кучи мусора напоминают разрушенные памятники, а немного выше по течению реки видны еще остатки больших зданий, у основания величественной горы Баркал, громадной четыреугольной массы песчаника, поставленной среди равнины, словно пьедестал, ожидающий статуи; иероглифическое имя Баркала было «Святая гора», и на вершине её стоял главный храм в честь бога Аммон-Ра. От храма уцелели кое-какие остатки, достаточные для того, чтобы устранить всякое сомнение относительно египетского происхождения этого памятника, сооружение которого приписывают Рамзесу Великому; однако, имя Аменемхи II тоже встречается на баранах и на одном гранитном льве, в натуральную величину. В 1863 году, Мариет открыл между памятниками Баркала пять четыреугольных колонн, представляющих высокий научный интерес, так как вырезанные на них надписи доказывают, что в ряду египетских династий должно быть отведено видное место Эфиопии: в продолжение периода, обнимающего пятьдесят один год, три эфиопских царя, имевших резиденцию в Нубии, господствовали над большей частью Египта; один из них, Тахрака, вел войны даже в Азии. Европейские музеи обладают многими древностями с горы Баркала.

Группы пирамид поднимаются в соседстве храма Аммон-Ра; но замечательнейшие постройки этого рода, в числе двадцати пяти, находятся на левом берегу Нила, близ деревни Нури. Эти последние, превосходя величиной пирамиды в Мероэ, менее хорошо сохранились, по причине меньшей твердости песчаника, и почти все утратили уже свою наружную облицовку из шлифованных камней: во внутренности видны своды, способ подпоры, изобретение которого еще недавно приписывалось этрускам, но который теперь нашли также в разных странах Востока, между прочим в Саггарахе, в гробницах шестой династии. На юг от Нури, в долине уади Абу-Дум, видны руины красивой церкви и монастыря в византийском стиле: но нигде, на левом берегу реки, незаметно следов важного города, каким должна была быть Напата, на северном берегу. Вся эта страна некогда была густо населена. Ниже группы построек, центр которых составляет селение Марауи, рассеяны многочисленные развалины, принадлежащие к различным историческим эпохам: пирамиды, относящиеся к давно минувшим векам египетской цивилизации, церкви и монастыри, напоминающие византийское влияние; крепостцы, построенные в период, следовавший за торжеством ислама.

Вершина кривой, которую описывает Нил, прежде чем снова принять северное направление, не могла не сделаться, так же как излучина при Абу-Гамеде, сборным пунктом купеческих караванов; но здесь изгиб реки гораздо длиннее, и караваны могли выбирать между несколькими местами для своих пристаней прихода и отхода. Таким образом, на левом берегу следуют одно за другим, вниз по течению, складочные селения: Корти, Амбуколь, Абу-Дум (Абдум), Даббе, Абу-Госси, куда ведут дороги из Хартума через Уади-Мокаттам. Из этих деревень замечательны две последние: Даббе, выбранная английскими войсками как центр снабжения армии провиантом, и Абу-Госси, намеченная инженерами как место, откуда Нильская железная дорога углубится в пустыню через Уади-Мелек, чтобы затем разделиться, у колодцев Сотал, на две ветви, из которых одна направится к Хартуму, а другая к Дарфуру. До недавнего времени важный город страны находился ниже, на песчаниковой скале, возвышающейся метров на 30 над левым берегом реки: это Донгола-эль-Аджуса или Донгола Старая, как полагают, существовавшая, под именем Денг-Ур, уже в эпоху древнего египетского царства; там открыли четыреугольную колонну, перевезенную после того в берлинский музей. Донгола была столицей христианского государства, существовавшего в продолжение восьми столетий, до четырнадцатого века; она была еще многолюдным городом в первой половине настоящего столетия, когда мамелюки, спасаясь бегством от гнева Мохамеда-Али, селились в этом крае, как опустошители, а вслед затем пришли турки и докончили дело разрушения, начатое мамелюками. Острова, следующие один за другим между рукавами Нила, от Старой Донголы до Новой, обработаны по большей части и представляют прелестную картину с их бордюрами из стройным пальм, отражающихся в подвижных водах великой реки. Один из этих островов, Нафт, замечателен как место рождения махди Мохамеда-Ахмеда.

Нынешняя столица Нубии, Донгола-эд-Джедиде, или Новая Донгола, обозначается также именами Каср-Донгола, или «Замок Донгола», и Эль-Орду, или «Лагерь». В самом деле, она возникла из простого лагеря, устроенного мамелюками близ деревни Марака. Новая Донгола расположена в 2 километрах к западу от большого рукава Нила, на берегу побочного потока, который в период разлива реки служит гаванью, а во время низких вод превращается в вонючую лужу, откуда поднимаются опасные миазмы. Город, состоящий из низких домов, с дворами, службами и садами, раскинулся на обширном пространстве, и некоторые здания, между прочим крепость, где еще видны остатки замка, построенного натуралистом Эренбергом, придают целому довольно внушительный вид. По Энсору, среднее население нубийской столицы не превышает семи тысяч душ; но оно удвоивается, когда землевладельцы возвращаются со своих полей в окрестностях города. Путешественнику, приехавшему в Донголу с севера, где он привык видеть дома с террасами, прежде всего бросаются в глаза, как нечто диковинное, покатые крыши, сразу же обнаруживающие перемену климата, переход от пояса засух к поясу периодических летних дождей; он замечает также неустанную работу термитов—насекомых, неизвестных прибрежному населению Нижнего Нила,—которые трудятся над разрушением города и заставляют жителей постоянно заниматься поправкой источенных ими строений. До войны, во время которой Донгола была в течение целых месяцев одним из наиболее выставленных нападению неприятеля укрепленных пунктов Египетской империи, этот город производил довольно большую торговлю, и порт его часто бывал наполнен большими барками, почти таких же размеров, как египетские дахабие, но имеющими четыреугольный парус, вместо латинского, употребляемого на судах, плавающих ниже катарактов. Ниже Донголы Нил делится на два рукава, которые охватывают остров Арго, самый большой из всех островов, находящихся в пределах Нубии, и один из живописнейших, благодаря его лесистым холмам, зеленеющим нивам, спрятавшимся под пышной листвой селениям, оригинальным водоподъемным снарядам, такие, которые приводятся в движение быками, медленно переступающими с ноги на ногу, под тенью сикомор. Арго был уже тысячи лет тому назад одним из центров египетской цивилизации в нубийских областях: там существовала во времена тринадцатой династии многочисленная колония египтян. На острове сохранились еще обширные развалины, относящиеся к этой эпохе; между прочим, там открыли две четыреугольные массы, служившие гробницами: величественный колосс Сохотпу IV, остатки изваяний благороднейшего стиля и частию покрытые иероглифами; две колонны из серого гранита, недоконченные и лежащие на земле, были, вероятно, повалены победителями, прежде чем могли свидетельствовать о славе государя, который велел воздвигнуть их руками своего народа рабов. Во время завоевания страны турками остров Арго составлял особое государство.

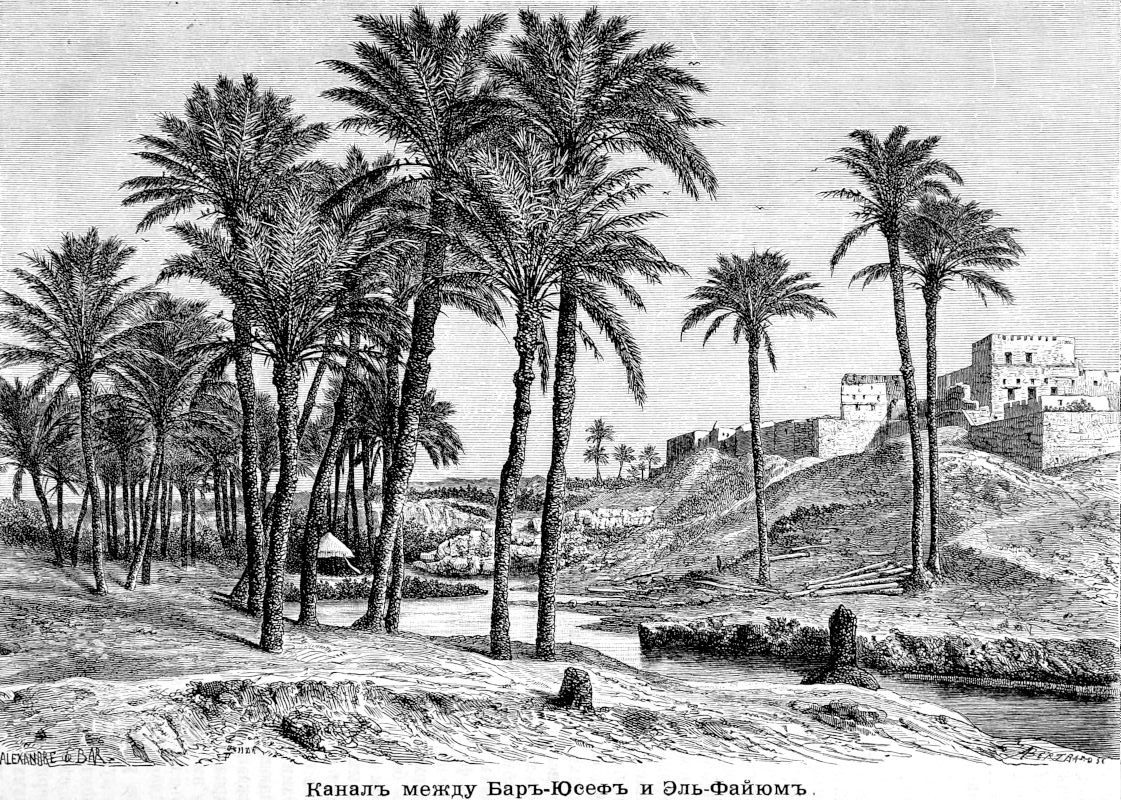

К западу от Донголы тянется с юга на север, цепь оазисов (числом около десяти), сопровождающих Нил на некотором расстоянии: это Уади-Каб. По мнению Русэггера, долина Каб есть не что иное, как старое русло великой реки, составлявшее продолжение того русла, которое заимствовало нынешнюю низменность Уади-Мокаттам. Ограниченный с той и другой стороны незначительными высотами, следующими одна за другой в виде высоких берегов реки, Уади-Каб действительно походит на речное ложе и впадает в долину Нила выше Ганнекского катаракта. Полагают, что этот уади лежит ниже нынешнего уровня Нила, и присутствие в нем многочисленных источников и небольших озер объясняется инфильтрацией вод реки. Пастбища, поросли кустарника, рощицы финиковых пальм и других деревьев делают из этой лощины цепь оазисов, где могло бы жить многочисленное население; между тем она посещается лишь периодически кочевниками племени кабабиш, приходящими сюда пасти свои стада и собирать финики, а также рубить лес, который они продают в Донголе для постройки хижин и водоподъемных машин сакие. Далее на севере находятся другие оазисы меньшей величины. Из них оазис Селиме, где проходит караванная дорога между Ассуаном и Дарфуром, еще в недавнюю эпоху не имел никакого постоянного населения, хотя там есть хорошая вода, и вокруг источников растут пальмовые рощицы. Во время путешествия англичанина Броуна, в конце прошлого столетия, в этом оазисе были только пастбища; но Кальо, в 1822 году, видел там уже тамариски и несколько сотен пальм, которые, вероятно, были разведены незадолго перед тем. Англичане, как говорят, предполагают построить крепостцу и содержать постоянный гарнизон в оазисе Селиме, чтобы командовать дарфурской дорогой и держать в повиновении соседния племена в долине Нила.

Обыкновенная дорога от реки к оазису Селиме выходит из деревни Солеб ниже третьего водопада. Над домами этого селения господствуют руины храма, одного из обширнейших и великолепнейших, какие египетское искусство оставило в Нубии: стоящие еще колонны отличаются замечательным изяществом, напоминающим архитектуру греческих храмов; но изваяния и надписи, в честь фараона Аменемхи III, немногочисленны, и внутренность здания представляет уже бесформенной хаос развалин. Далее, на правом берегу, виднеются украшенные резьбой столбы Амарахского храма, окруженного финиковыми пальмами, плоды которых считаются лучшими во всей Нубии. Отсюда начинается область ущелий и порогов, называемая арабами «Каменным брюхом»; утесы, сопровождающие Нил с той и другой стороны, сближаются; однако, культура не прекращается по краям реки. Там, где аллювиальный берег имеет не более одного или двух метров в ширину, сеют обыкновенно бобы или чечевицу; если бордюр пахатной земли менее узок, из него делают поле для посева дурры; где этот бордюр еще пошире, на нем растут купы финиковых пальм, под сению которых приютилась хижина. На вершинах соседних скал высятся башни крепких замков и стены бывших укрепленных лагерей. Свидетели феодального порядка, подобного тому, какой господствовал в средневековой Европе, эти укрепленные барские усадьбы Нубии мало чем разнятся по виду от рыцарских замков на берегах Рейна; только зубчатые стены и сторожевые башни Ботн-эль-Хагара построены из необожженного кирпича, и стены, слегка пология, шире при основании, чем при вершине; башни все имеют коническую форму. Один из горячих ключей, бьющих из земли в этих ущельях на берегу Нила, посещается большим числом больных из окрестных местностей, но только в сезон мелководья, потому что плоский берег вокруг этого ключа затопляется в период наводнений. Многие другие источники вытекают подобным же образом из песчаной почвы; однако, можно думать, что некоторые из них суть не что иное, как струйки воды, возвращающиеся в реку, после того как они просочились в землю во время разливов.

В Семне, одном из редких селений, находящихся в этом «Каменном брюхе», две древне-египетские крепости, воздвигнутые во времена двенадцатой династии, стоят друг против друга на вершине холмов, одна на правом, другая на левом берегу реки. Во время наводнений широкое русло Нила совершенно наполняется водой; но в период мелководья гранитные скалы, черные и блестящие, изрытые ямами, перерезанные темными взбросами, занимают почти все пространство, заключающееся между двумя высокими берегами; остается лишь узкий канал, шириной около тридцати метров, где, шумя и пенясь, бежит жидкая масса, объем которой составляет несколько сот кубическ. метров в секунду: нигде Нил не представляет более грандиозного зрелища. Семне—это то знаменитое место, где Лепсиус открыл многочисленные надписи, вырезанные на камне, которые дают высоту нильских разливов в царствование Аменемхи III и свидетельствуют о значительном изменении речного уровня с того времени, отдаленнаго от нас пространством сорока веков. Впрочем, даже при уровне воды, далеко превосходящем высоту наводнений в эпоху фараонов, видны лабиринты гладких, словно отшлифованных скал, совершенно подобных тем, которые омывает нынешнее течение Нила: очевидно, там тоже некогда проходила великая река. Против деревни Эмка скалы изборождены горизонтальной линией более темного цвета, которая, по мнению путешественника Пуше, представляет первоначальный предел высоких вод Нила. Недалеко оттуда открывается Уади-Саррас, докуда доведена железная дорога, построенная для обхода водопадов.

Селение Уади-Хальфа, или «Долина камышей», лежит на правом берегу, в 2 километрах ниже последнего порога «втораго» водопада; несколько полей и шпалеры финиковых пальм, растущих на голом песке, окружают поселки этого местечка, получившего важное торговое и военное значение, как место выгрузки товаров и как исходный пункт караванов. Кроме того, Уади-Хальфа приобрела административную роль, сделавшись центром управления пограничного округа, с того времени, как оффициальная граница Египта и Нубии была перенесена с первого водопада на второй. Англичане учредили там свое главное провиантское депо в Нубии, и с 1875 года египтяне сделали Уади-Хальфа конечной северной станцией железной дороги, которая идет в обход водопадов по направлению к Донголе; близ Солиба, в Койе, ниже третьего водопада построен мост для того, чтобы можно было достигнуть Нубии через западную пустыню. Чтобы подниматься вверх по реке через пороги, англичане стали употреблять суда особой конструкции, управление которыми вверили канадским и ирокезским матросам, привыкшим к плаванию через пороги на реках Канады. Эти ирокезские гребцы на водопадах Нила не представляют ли собою факт, лучше всего доказывающий, как сильно пар уменьшил размеры нашей планеты?

До недавнего времени Уади-Хальфа была менее населена, чем Дерр, деревня на правом берегу, дома которой рассеяны среди пальмовых лесов, в самой плодородной местности Нубии, известной под именем Бостан или «Сад». В торговом отношении Уади-Хальфа тоже была менее важна, чем станция Короско, лежащая на низменном берегу правой стороны реки, у северного конца караванной дороги, обходящей большую извилину нубийского Нила. Между Уади-Хальфа и Дерр река проходит у подножия двух храмов, принадлежащих к числу замечательнейших произведений египетского искусства: это так называемые Ибсамбульские памятники, чаще обозначаемые, хотя и ошибочно, именем Абу-симбельских. Оба они высечены в красном железистом песчанике гор, возвышающихся на левом берегу реки. Между двух утесов сыпется водопад желтого песку, наносимого ветром из пустынь Ливийских и образующего перед каждым храмом постоянно растущий откос, так что неоднократно уже приходилось расчищать вход портиков и нижнюю часть статуй. Южный или большой храм, воздвигнутый в честь солнечного бога Аммона Ра, весь высечен в скале. Перед портиком восседают четыре колосса, каждый высотой в 20 метров (9 с третью сажен), представляющие фараона Рамзеса II, с бесстрастным и гордым лицом; но от одной из этих гигантских статуй, обезглавленной каким-то английским путешественником, осталась только нижняя часть; все колоссы испещрены надписями; даже греческий и финикийский языки нашли место среди этих иероглифов. Во внутренности скалы следуют одна за другой три большие залы и двенадцать меньших, стены которых покрыты иероглифическими картинами и скульптурными работами, еще сохранившими блеск цветов: одна из этих композиций, заключающая не менее тысячи ста фигур, воспроизводит битву при Кадеше, главную сцену египетской Илиады; почти все другие изваяния тоже напоминают славу Рамзеса, победителя гиттитов. На плафоне одной из зал изображены в совершенстве разные породы животных, которые теперь уже не водятся в Нубии и встречаются только в Кордофане и Сеннааре. Меньший храм, посвященный богине Гатор, имеет шесть колонн, высотой в десять метров (14 аршин), перед своим фасадом, и четыре из этих громадных каменных масс изображают опять Рамзеса II; две статуи, вторая и пятая, воспроизводят черты Нофреари или «Божественной красоты», а дети помещены на коленях у обоих супругов.

После грандиозных святилищ Абу-Симбеля, еще несколько храмов следуют один за другим до первого водопада. Археологи описали их четырнадцать, не считая погребальных гротов, пилонов и башен. В этом направлении путешественник встречает прежде всего храм Сабуа, почти погребенный в песке, потом развалины древнего города Магенди, где еще видны галлереи, идущие в форме туннелей под домами; затем следуют: римские руины Махаррака, стоящие на высоком мысе, откуда открывается обширный вид; Дакке, с двумя гигантскими пилонами; Гарф-Хоссайн, черная пещера, высеченная в известковой скале, убежище летучих мышей, как и все покинутые здания древнего Египта. Далее показываются развалины другого величественного храма, построенного Рамзесом II, храма Калабше, где найдена греческая надпись, рассказывающая о победах нубийского царя Силько над блеммиями. Недалеко оттуда открывается знаменитый спеос или усыпальница Беит-эль-Уалли, изваяния которой, изображающие триумфальные процессии, штурмы крепостей, сцены из придворной жизни, сражения, были более других популяризованы посредством многочисленных гравюр: хотя потускневшие при формовках, цвета изображений Беит-эль-Уалли все еще очень блестящи. Ущелью Египта, обращенному к стороне Нубии, предшествует ряд храмов и некрополей, образующих как бы длинную аллею надгробных памятников. Подземные усыпальницы здесь более многочисленны, чем обитаемые жилища, и, если бы посчитать, живых людей, пожалуй, оказалось бы меньше, чем богов, изваянных на стенах храмов и вырезанных в граните.