VIII. Верхняя Нубия

Известно, что вся западная и северная покатость Эфиопии, за исключением бассейна, орошаемого Баркой, принадлежит, по своей гидрографии, к Нильской системе. Область, по которой протекают Голубой Нил, Атбара и их притоки, по выходе из горных ущелий, географически хорошо ограничена, на западе—течением Бахр-эль-Абиада или Большого Нила, на востоке—передовыми выступами или мысами абиссинского плоскогорья. На юге, водораздельная линия между Туматом, притоком Голубого Нила, и Собатом, одной из главных ветвей Белого Нила, состоит частию из гор или высоких холмов, которые до сих пор еще не были перейдены европейскими путешественниками. Неизвестная земля, на пространстве столь же большом, как Бельгия и Нидерланды вместе взятые, простирается за этими пределами, и своими дикими населениями, воинственными или беглыми, составляет границу более трудную для перехода, чем если бы она была охраняема рядом таможен и крепостей. Что касается раздельного пояса между возвышенной и низменной Нубией, то его составляет область, относительно не широкая, которая разделяет Нил, при слиянии его с Атбарой, и воды Красного моря; здесь пропадают, сливаясь с равниной, передовые цепи эфиопского побережья, сопровождаемые на западной стороне течением Барки. В указанных пределах совокупность равнин между Нилом и Эфиопией составляет область Нубии, вообще обозначаемую именем «восточного Судана», хотя название Белед-эс-Судан или «Земля Черных» должно быть присвоено исключительно пространствам, населенным неграми. Общая поверхность этой области может быть исчисляема приблизительно в 560.000 квадр. километров; на всей территории, народонаселение, довольно густое в бассейнах Тумата и Джабуса, достигает, быть-может, трех миллионов душ.

Образуя особую область, которой общая покатость почвы придает некоторое географическое единство, восточный Судан состоит из отдельных бассейнов, которые несколько сходятся к северо-западу Голубым Нилом и Атбарой, и расходятся на севере Маребом и Баркой. Уединенные массивы в равнинах, цепи высот, пустынные пространства разделяют восточный Судан на естественные провинции, из которых постоянно воюющие между собой племена сделали столько же маленьких государств с неопределенными границами, беспрестанно меняющимися, смотря по превратностям битв и взаимному напору кочевых народов. Чем реже население, тем более оно должно дробиться на независимые одна от другой группы, имеющие между собой сношения лишь чрез посредство редко наезжающих купцов. Тем не менее, однако, в этой области образовались туземные государства, достигшие значительной степени могущества земледелием и торговлей и далеко распространившие круг своего владычества над окружающими народцами. Так основалось некогда, под влиянием египетской цивилизации, царство Мероэ, обнимавшее не только «остров» этого имени, ограниченный реками Астапус и Астаборас, но также и соседния страны. После появления ислама возникло королевство Сенаар, которое тоже перешло за пределы своего «острова» или полуострова, между реками Белой и Голубой. Но положение верхней Нубии между плоскогорьями Эфиопии и берегами Нила, принадлежащими Египту, сделало из неё естественное огороженное поле для государей этих двух стран. Уже более полстолетия, как египтяне вторглись в промежуточный пояс, и, несмотря на их гибельные столкновения с абиссинцами, можно было думать, что они окончательно завоевали Судан. Широко распространившееся восстание, вызванное их притеснениями, оставило им лишь небольшое число мест в этой стране, не очень давно присоединенной к их обширным владениям, и теперь англичане заменяют их и занимают пункты морского побережья, откуда могут современем, посредством постройки дорог, приступить к мирному завоеванию территории. В сиду оффициальных прокламаций, адресованных ко всем жителям страны покойным генерал-губернатором Гордоном, «от имени светлейшего хедива и всемогущей Великобритании», Судан должен «отныне пользоваться полной независимостию и сам управлять своими делами, без всякого вмешательства иностранного правительства».

В настоящее время стратегическая сила мусульманских государств, образовавшихся в этой области восточного Судана, заключается всецело в недостатке путей сообщения, открывающих доступ в эти государства. Правда, на первый взгляд кажется, что эта страна совершенно открыта эфиопам, населяющим плоскогорья: повидимому, им стоит лишь идти вниз по долинам рек, спускающихся с их гор; но дело в том, что климат низменностей для них более страшный враг, чем живущие там туземцы: они, то-есть горные абиссинцы, не могут долго дышать мефитическим воздухом низменностей; если им удастся сделать там завоевания, то эти завоевания не могут быть прочны и самой силой вещей скоро отнимаются у них. С другой стороны, если абиссинцам, так сказать, запрещено природой покорять своей власти лежащие внизу территории, то и сами они были бы большой помехой для завоевателей из верхней Нубии, которые захотели бы воспользоваться дорогой плодородных предгорий, через Массову и земли народов менса и бого: египтяне горьким опытом убедились, как неблагоразумно пускаться по этой дороге, где войско постоянно подвергается опасности быть атакованным с фланга эфиопскими воинами. Севернее, от Суакима до Нила, воды колодцев едва достаточно для бродячих племен, и еще недавно английские полки отказались идти в глубь этих каменистых степей, где копье бишаринов наверно пронзило бы всех отставших, томимых жаждой, британских солдат. Таким образом, пока не будет построена обыкновенная или железная дорога, остаются по-прежнему, для вторжения в равнины Голубой реки и Атбары, только три традиционных северных пути: во-первых, путь, идущий вверх по течению Нила от водопада к водопаду, через все изгибы и повороты реки, и затем два пути, обходящие большие дуги Нила, на западе через пустыню Байуда, между Деббехом и Хартумом, на востоке через Нубийскую пустыню, между Короско и Абу-Гамедом. Эти три дороги, как известно, были заперты египтянам магометанским восстанием, и англичане должны вновь открывать их пушечными выстрелами.

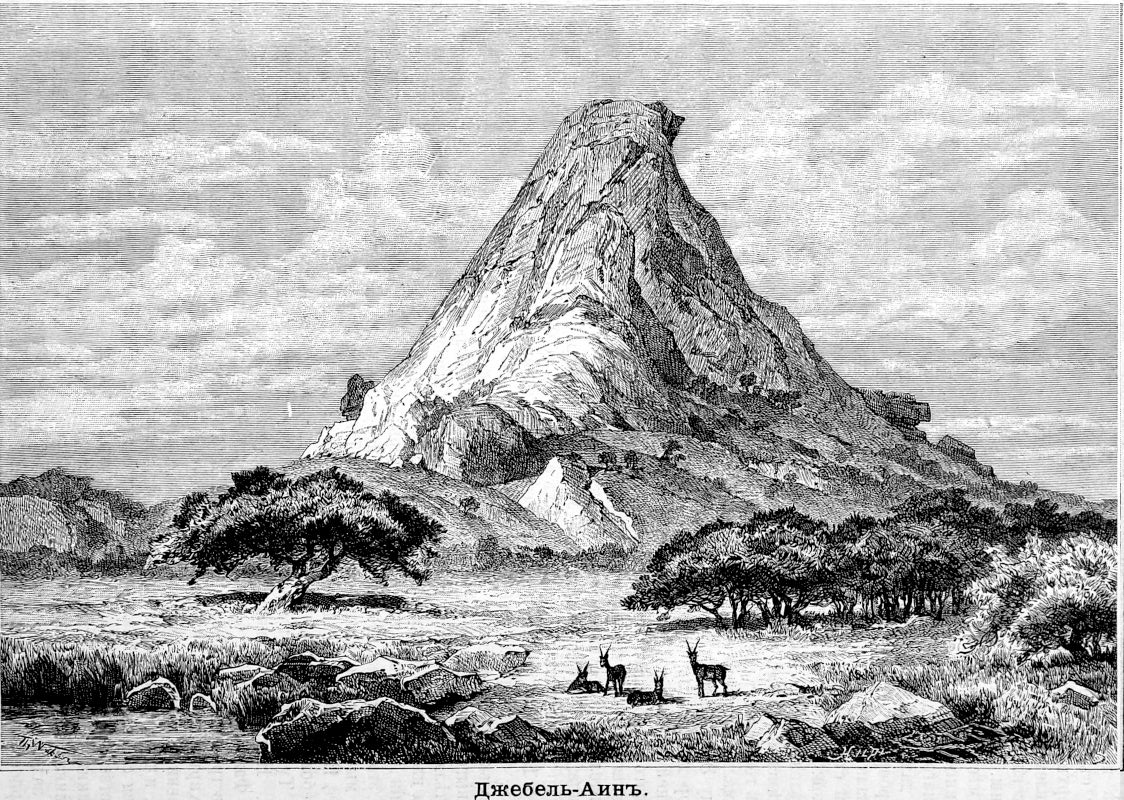

Вне эфиопских плоскогорий, провинции восточного Судана тоже имеют свои горы, уединенные или в виде массивов, образующие среди равнин настоящие архипелаги. Многие из этих высоких выпуклостей рельефа, рисуемые на картах, как составные части орографической системы Абиссинии, на самом деле отделены от этой системы широкими промежуточными равнинами: таковы, например, горы Гумусов, господствующие на востоке над долиной, которою Абай или Голубой Нил завершает полукруг своего течения и окончательно вступает в равнину. Несколько предгорий, близко подходящих к реке, и на встречу которых выдвигаются мысы противуположной покатости, образуют последнюю теснину на эфиопском Ниле. Выше по реке, высокая уединенная скала, называемая арабами Абу-Данаб, галласами Тулу-Согида, поднимается близ слияния Абая и Джабуса: это «Соляная гора», обильные источники которой еще не были анализированы европейцами. Далее, по направлению к юго-западу, Тумат и Джабус, большие притоки Голубого Нила, текут вдоль восточного основания других гор или бывшего плоскогорья, которое текучия воды разрезали во всех направлениях: это горы Берта, прославившиеся своими золотыми приисками, которые и были побудительной причиной египетского завоевания.

Горы Берта, затем горы Лега (называемые так по имени населяющих их племен)—высочайшие вершины которых, или тулу, превышают 3.000 метров, тогда как средняя высота их только около 1.500 метров,—продолжаются на юг к истокам притоков Собата, и промежуточными небольшими цепями, еще не исследованными европейскими путешественниками, соединяются с плоскогорьями Каффы. Но на севере выступы рельефа постепенно понижаются; промежуточные равнины расширяются, затем соединяются, и горные цепи обозначены там уже только уединенными скалами, появляющимися, на подобие островов, на поверхности низменностей, сначала довольно многочисленными, затем все менее и менее высокими и все более и более удаленными одна от другой. На западе страны Фазогль, один из этих уединенных массивов, могучий Джебель-Таби, частию покрытый лесами, вздымает свои гребни более, чем на 1.300 метров. Далее, конус красного гранита, Джебель-Гуле, то-есть «поросшая лесом гора», или, по Марно, «гора ведьм», на которую туземцы племени фугн или фундж указывают как на свою колыбель, достигает 846 метров; еще далее на западе виднеются несколько небольших гор, следующих одна за другой среди степей, окаймляющих правый берег Белого Нила; самая высокая из этих гор—Дефафанг, до недавнего времени служившая этнической границей между землей негров племени денка и землей арабов племени абу-роф. Два береговых пояса на Белом и на Голубом Ниле, по обе стороны Сенаарской Месопотамии, отличаются большим плодородием, благодаря тучному илу, приносимому реками, и влажности, просачивающейся сквозь почву; но промежуточная область, образующая цоколь рассеянных скал, представляет во многих местах вид степи: почва покрыта высокой травой, среди которой там и сям показываются мимозы с тонкой и нежной листвой. Население только по берегам реки оседлое, остальное же ведет кочевую жизнь в травяных равнинах, окружающих горы полуострова.

Равнины, простирающиеся к востоку от нижней долины Голубого Нила, представляют подобный же характер: лесистые и плодородные по берегу рек, они становятся бесплодными вдали от текучих вод, у основания гор, которые высятся там и сям. В области Гедарефа, между Рахадом и Атбарой, редко где увидишь дерево: равнина гладкая, как ланда. Между уединенными массивами, рассеянными в степях к востоку от Голубого Нила, самый замечательный Абу-Рамлех, или «Отец песков», имеющий всего только 500 метров высоты, но величественно обставленный по бокам гранитными башнями, нагроможденными одна на другую в виде колоссальных ступеней: в пробелах, остающихся между каменными бастионами, растут исполинские баобабы, покачивающие свои могучия ветви над зияющей бездной; там и сям какая-нибудь хижина, издали похожая на улей пчел, приютилась между глыбами камня у подножия гигантского ствола. В северной степи, наиболее выдвинутая вперед гора, Джебель-Ананг, поднимающаяся всего только на 600 метров абсолютной высоты, недалеко от правого берега нижнего Рагада, в большей части покрыта лесами, и между растущими на ней деревьями находятся даже баобабы, которые в этом месте достигают северного предела своего пояса произрастания. За Джебель-Анангом следует, в восточном направлении, Джебель-Абаш, затем на юге равнина усеяна другими вершинами в виде отдельных конусов или в виде массивов, некоторые из гранита, но почти все вулканического происхождения: иные из них даже увенчаны колончатыми базальтами, являющимися в самых разнообразных формах: перистилей, костров или расходящихся пучков и т.д. Эти высоты, стоящие среди степей, получают более значительную долю дождевой воды, чем равнина, и вода, быстро стекающая по склонам, теряется в песке или гравии, окружающих каменистые откосы. Чтобы иметь воду в сухое время года, туземцы копают почву у выхода оврагов; эти лужи, по большей части окруженные деревьями, обозначаются именем хариф, как и дождливый сезон, который наполняет их водой. В высохших ложах рек и речек лежат в оцепенении крокодилы; некоторые рыбы, между прочим, сомовидный sinodontus, засыпают в глубокой тине, чтобы снова возродиться с наступлением дождливого времени года.

Водораздельная линия между бассейном Нила и покатостию Красного моря состоит из неправильных массивов различной высоты, но не менее, однако, 1.000 метров: первозданные горные породы, вулканические формации чередуются в этой гористой области, представляющей во многих местах вид изрытого оврагами плоскогорья. У выхода долин, спускающихся с эфиопских возвышенностей, особенно на северном склоне гор Накфа, видны груды каменных обломков, которые путешественник Гейглин готов принять за морены древних ледников, соответствующих глетчерам, следы которых Фраас признал на Синайском полуострове. С обеих сторон Красного моря гранитные скалы, совершенно лишенные растительности и отсвечивающие своими разноцветными кристаллическими полосами, походят друг на друга резкостию форм и блеском колорита. Один из самых величественных массивов западного берега—это гора Шаба, высящаяся уединенно над болотистой низменностию, в которой теряются воды реки Барки. Обширный полуостров из аллювиальных земель, выдвинувшийся в этом месте в бассейн Красного моря, доказывает, что река прежде была гораздо обильнее, нежели в наши дни.

Климат возвышенной Нубии составляет переход между климатом влажного пояса экваториальных областей и климатом пояса редких дождей, где простираются Нубийские пустыни. Однако, нет ни одной части страны, которая не имела бы своего сезона дождей, более или менее обильных. В Хартуме, лежащем под срединной широтой возвышенной Нубии, хариф начинается иногда в мае, чаще в июне или в июле и оканчивается в сентябре: влажность приносят всегда восточные или юго-восточные ветры, то-есть ветры южных пассатов Индийского океана; но после дождей сухие северные ветры берут перевес и дуют постоянно вплоть до марта, эпохи весеннего равноденствия: они понижают температуру иногда до 10 градусов Цельсия, и в это время года было бы неблагоразумно выходить без плаща утром или вечером; суточная разность температуры составляет около 16 градусов.

Средняя температура в Хартуме: за целый год, 28,5° Ц..

Январь 19,7°; февраль 25,2°; март 28,6°; апрель 30,2°; май 33,2°; июнь 33,1°; июль 33,1°; август 29.8°; сентябрь 29,3°; октябрь 29,2°; ноябрь 27,5°; декабрь 23,6°.

Во время харифа (дождливого времени года) пребывание на берегу рек, часто разливающихся и затопляющих прибрежные местности, опасно по причине свирепствующих там болотных лихорадок, и многие племена удаляются тогда во внутренния возвышенные области. Ибисы, белые и черные, очень обыкновенные в долине Голубого Нила в сухое время года, тоже исчезают до наступления дождей, «из боязни маларии», говорят туземцы.

Возвышенная Нубия естественно делится на земледельческую область и область пастбищ, смотря по обилию дождей и текучих вод, свойству и высоте почвы. В стране Фазогль и на берегах верхнего Джабуса древесная растительность почти так же густа, как в самых зеленеющих долинах, окружающих большие озера. Вне пояса лесов, окружающих почти на всем протяжении твердыню эфиопских плоскогорий и продолжающихся по берегам рек, устья долин и скаты гор и холмов—самые удобные места для земледельческой культуры; благодаря своей плодородной аллювиальной почве и превосходному климату, эти местности могли бы сделаться современем одною из богатейших стран земного шара по производству хлопка и табака. Степь или хала, в которой теряются воды, может быть утилизируема почти только для пастьбы скота; однако, и там встречаются обширные пространства, покрытые баобабами, пальмами дум, тамарисками и камеденосными мимозами, продукты которых, известные под именем талька, далеко уступают качеством кордофанским смолам. В Сенааре, так же, как в Кордофане и Форе, на границах областей, где воды редки, полые внутри стволы баобабов, из которых иные имеют до двадцати шести метр. (слишком 12 сажен) в окружности, часто утилизируются как естественные цистерны. Во время сезона дождей дупла этих растительных колоссов наполняют водой; некоторые стволы получают таким образом для периода засух водный запас от 80 до 90 кубич. метров; взлезая на дерево до начала ветвей, туземцы черпают кожаными ведрами воду, содержащуюся в их баобабе. В северной части Судана некоторые пространства заслуживают названия пустынь, а дюны правильно развертывают там свои волны, подтачивая основание скал; на дороге из Бербера в Суаким уединенная глыба гранита, Абу-Одфа, была таким образом подточена дюнами на всей окружности её основания, и рано или поздно эта тяжелая каменная масса, сломав свою тонкую ножку, рухнет в песок. Все камни и стены скал в этой пустынной области возвышенной Нубии однообразно покрыты чем-то в роде черноватого лаку, происхождение которого еще не объяснено; эти черные блестящие стены придают всему пейзажу нечто грандиозное и страшное, чего не имеют другие местности, где горы выше и склоны их круче.

В лесах предгорий, также как среди высоких трав саванны, поднимающихся в некоторых местах, после периода дождей, на 4 или 5 метров (7 аршин) над уровнем почвы, живут большие животные: обезьяны, львы, леопарды, жирафы, буйволы, носороги, слоны; кочевники по большей части, огромные толстокожия проходят от одного времени года до другого обширные пространства в несколько сот квадр. километров во всех направлениях. Охотники из племени гамран, в области Така, равно как сомали племени гадибурси по другую сторону эфиопских гор, нападают на этих громадных зверей с удивительной смелостию. Сидя верхом на быстроногих конях, они скачут перед слоном, не давая настичь себя, затем вдруг делают крутой поворот назад и, бросаясь на землю позади зверя, быстрым ударом ножа перерезывают ему поджилки. Слон топчется на месте, и его противник может выбрать удобный момент, чтобы нанести второй удар, часто смертельный. С 1859 года многие охотники, по большей части итальянцы и немцы, регулярно посещают область Така и сопредельные провинции, не только затем, чтобы добыть слоновой кости, состоящей обыкновенно из бивней гораздо меньших, чем бивни слонов центральной Африки (вес самых больших, известных до сих пор бивней: 80 килограммов или без малого 5 пудов; средний вес: 17 килограм.; вес маленьких бивней: 12 килограм.), но также затем, чтобы наловить живьем диких зверей, которых они потом продают содержателям зверинцев. Один из этих охотников привез в гамбургский порт партию, состоявшую из 33 жирафов, 10 слонов, 8 носорогов, 4 львов и многих других менее ценных животных. Во время продолжительной осады, которую египетский гарнизон выдержал в Кассале, парки диких зверей составляли один из главных источников его продовольствия. Беджасы и абиссинцы тоже охотятся на крупных зверей в промежуточной нейтральной полосе, разделяющей их территории: но если им случится встретиться, они меняют цель охоты и яростно нападают друг на друга, как наследственные враги. Ядовитая муха, называемая добоан или суррета, кружится роями в долине Мареба, но дикия животные нисколько не страдают от её ужалений, тогда как все домашния животные—верблюды, лошади, ослы, быки—погибают в несколько недель: это обстоятельство сильно затрудняет охоту в таких, опустошаемых ядовитым насекомым, пастбищах, так как люди должны пешком пробираться в лесной чаще или в высокой траве. Что это за муха? Есть ли это средне-африканская цеце, может-быть, цацалия, о которой упоминает Брюс, как о «самом страшном из животных»? Есть ли это то насекомое, о котором рассказывают уже древние, говоря—впрочем, неверно,—что будто оно обращает в бегство даже льва? К востоку от Голубого Нила, в стране Куба, одна маленькая муха, отличная от добоана, гибельна своими уколами только ослам, лошадям, собакам и верблюдам. Но, может-быть, смертность животных следует приписать не ужалению одного насекомого, а тысячам ран, наносимых ежедневно целыми роями слепней или оводов, которые не оставляют ни на одну минуту в покое несчастную скотину, доводимую ими до исступления. Животных, которым грозит смерть от насекомых, можно спасти не иначе, как держа их днем в хлевах или конюшнях, где курятся душистые травы, и выпуская их только по ночам. Но существуют свободные пространства, куда не проникают фатальные мухи, и где поэтому земледельческое население скучено компактными группами: таков, например, массив Абу-Рамлех, к юго-востоку от Розереса.

Между горами Эфиопии и холмистыми равнинами, наклоненными к Нилу, контраст замечается не только в рельефе поверхности, в климате, в культурах; он сказывается также и в самых населениях: расы, языки, нравы и религии различествуют, разграниченные полосой земли неравной высоты, огибающей бока гор; во многих местах между областями проходит мархия пустынная или населенная дикарями, постоянно живущими настороже, в страхе, потому что за ними охотятся как за дикими зверями. Все эти племена, как известно, обозначаются общим именем шангалла—именем, не имеющим определенного этнического значения: все темнокожие, если они не арабы или не абиссинцы, суть шангалласы на языке жителей плоскогорий.

В верхних долинах Джабуса и на горах, над которыми господствует двуглавая вершина Тулу-Валлель (3.200 метров), обращенная к бассейну Собата своей южной стороной, живут племена легасов, галласская нация, наидалее выдвинутая в западном направлении, если только не считать латуков и ва-хума принадлежащими еще к той же расе, от которой они отделены теперь столь различными населениями. Легасы представляют тип очень чистый и совершенно отличный от типа негров, хотя эти последние окружают их с юга, запада и севера. Цвет лица у них светлый, светлее даже, чем у европейцев, загоревших от тропического солнца. Рослые и вообще худощавые, они имеют «руки и ноги, как у янки», шею длинную и тонкую, лицо узкое, сухое, без щек, но с энергическими чертами и выразительным взглядом, маленьким черепом, высоким, узким и коническим лбом. Женщины, пропорционально, ростом много ниже мужчин и вообще представляют с ними гораздо больший физический контраст, чем какой обыкновенно наблюдается между двумя полами; они столько же полны, сколько те худощавы и сухопары; руки и ноги у них чрезвычайно маленькия. Королевская фамилия и фамилии легасских начальников племени гораздо менее чистой породы, чем главная масса нации; они получили значительную примесь негритянской крови, и если цвет кожи у них более черен, то черты лица вообще красивее и тело мясистее, характер у них тоже более веселый: эти мулаты не имеют меланхолического вида других легасов, которые обыкновенно стоят, опираясь на копье и склонив голову на правое плечо: Шувер сравнивает их с журавлями. По измерениям этого путешественника, средний рост мужчин от 1,60 до 1,75 метр.; средний рост женщин от 1,50 до 1,60 метр. Легасы—одна из самых многочисленных наций плоскогорья, заключающая по меньшей мере до ста тысяч человек; король их может выставить в поле двадцать тысяч воинов, не считая негритянских войск его вассалов; но он не злоупотребляет своим могуществом, чтобы делать завоевания. Народ миролюбивый и добродушный, легасы предоставляют женщинам большую свободу в образе жизни и позволяют невольникам работать по-своему. Сами они трудолюбивые земледельцы; они с любовью обработывают краснозем своих великолепных долин, а вечером отдыхают перед своими хижинами, покуривая наргиле, в которых шаром служит выдолбленная тыква, или пожевывая кофейные бобы, поджаренные с солью, с коровьим маслом и с луком. Они не платят никакой подати, никакого налога своему королю, но племена принимают на себя обязанность поочередно возделывать и жать поля, долженствующие прокармливать его и его семейство; король определяет пени, когда его подданные не предпочитают решать свои споры по закону возмездия. Нация признает также верховного жреца, совершающего священные таинства в киниссе—местное название, происшедшее, кажется, от слова «килисса», то-есть церковь, употребляемого христианскими населениями восточного плоскогорья. Во время жертвоприношений этот жрец, закалывая животное, всегда обливает себе лоб кровью жертвы и оставляет текущую по лицу кровь засыхать на щеках в виде черноватой коры. Но старая религия, повидимому, уже приходит в упадок, и ревностные миссионеры, проповедующие веру Магомета, приобретают все более и более возрастающее влияние; вероятно, через немного лет легасы вступят в лоно ислама. Среди легасов живут несколько тысяч денкасов, пришедших в край просить убежища и теперь работающих в качестве невольников. Не имея никакой возможности укрываться от негропромышленников в открытых равнинах по течению рек Собата и Яла, где они прежде обитали, эти беглецы принуждены были удалиться в горы, предлагая туземцам свои услуги в качестве носильщиков и наемных воинов. Эти денкасы отличаются от других племен двумя или тремя горизонтальными чертами, которые они себе наметили на лбу, держа в продолжение нескольких недель стебли хлебных злаков, туго обвязанные вокруг головы. Они не вступают в брак с туземками, и недостаток женщин своего племени вынуждает их придерживаться полиандрии (многомужия), которая сделалась у них законным учреждением, обставленным известными церемониями. Столица легасского государства—местечко Гумбали, лежащее на высоте 1.980 метров, на одном из верхних притоков Джабуса. Резиденция главного жреца, деревня Гобо, находится южнее, на высоте 2.260 метров.

К западу от горных цепей Дамота, передовые массивы заняты многочисленными шангалласскими народцами; но самая могущественная нация та, которая населяет две долины Джабуса и Тумата, притоков Голубого Нила, и водораздельные горы между двумя покатостями Бахр-аль-Азрака и Бахр эль-Абиада. Эти негры, бертасы, которых насчитывают около 80.000 душ, и которые обозначаются у арабов именем джебалайн или «горцы»—именем, применяемым, впрочем, и к другим народцам,—имеют курчавые волосы, оттопыренные губы, плоское лицо, впрочем, менее плоское, чем у их соплеменников в Западной Африке; но они хорошо сложены, стройны, имеют гибкие и сильные члены: бертанский воин, вооруженный копьем и щитом, имеет молодецкий вид. Женщины украшают себе лицо при помощи серебряного или медного кольца, продетого в ноздрю, и железного кружка, проходящего сквозь верхнюю часть левого уха; молодые люди привязывают себе к вискам и на шею клыки кабана; в торжественных случаях мужчины и женщины раскрашивают себе тело в красный цвет, как барийские воины; в некоторых племенах женщины татуируют себе лицо таким образом, что производят порядочное количество пузырей, похожих на оспенные. У других народцев воины имеют довольно красивую татуировку, состоящую в обнажении верхней кожицы так, чтобы порезы образовали изящные арабески; но привилегия подобной татуировки присвоена обычаем только победителям, отсекшим одну или несколько вражьих голов. Бертасы, также как все другие негритянские народцы, живущие по Голубому Нилу, состоят исключительно из земледельцев: такова главная причина их контраста с неграми, обитающими на Белом Ниле, которые все скотоводы. Язык бертасов принадлежит к той же семье, как и язык шилуков, нуэров и денкасов, но арабский диалект сделался у них цивилизованным языком с тех пор, как страна, сначала египетским завоеванием, затем всеобщим восстанием принильских населений, была вовлечена в круг притяжения ислама: везде арабы управляют деревнями и выбирают начальника племени; в каждой независимой деревне поселился какой-нибудь арабский купец, исполняющий обязанности консула по защите своих соотечественников; благодаря ему, незнакомец находит такой же радушный прием, как родной брат. По случаю его прихода закалывают барана или козу, кровь которых собирается в тыквенную чашу; все присутствующие обмакивают руку в этот сосуд и затем пожимают друг другу руки, сочащиеся кровью; с этого момента острия копий, окропленных кровью зарезанного животного, уже не могут быть обращены против гостя. Бертасы—большие говоруны и часто устраивают большие собрания, где каждый по очереди говорит речь, вспомоществуемый одобрителем, который все время сидит рядом с ним; но оратору нечего бояться, что его перебьют: более благовоспитанные, чем западные люди, бертасы всегда ждут конца речи, прежде чем отвечать на нее. За исключением северных округов, где все туземцы причисляют себя к последователям ислама, религия бертасов еще в большей части анимистическая: во время новолуния они пляшут при свете звезд и завершают свои празднества оргиями; вместо амулеток они употребляют корни некоторых растений, цветки и жука, вероятно, особый вид навозного (ateuchus aegyptorum); по прошествии двух тысяч лет египетское влияние еще проявляется у этих темных, безвестных народов Нильского бассейна. Подобно бурунам и другим арабизированным племенам, они употребляют тарамбиши—дубинки, загнутые крючком, форма которых мало разнится от формы бумеранга; по словам некоторых авторов, они не метают эту палку на манер австралийцев, а просто держат ее в руке и при восхождениях на горы цепляются её крючком за ветви кустарника или за выступы скал; но исследователь Марно, прошедший эти страны, утверждает в своих рассказах, что он видел, как туземцы пускали тарамбиш, равно как кульдебу, еще более страшное железное орудие, загнутое в виде серпа. Шувер подтверждает эти наблюдения, но, по его отзыву, бертасы не умеют метать оружие так, чтобы оно вернулось на то самое место, откуда было пущено. Городов в собственном смысле слова нет в земле бертасов. Важнейшее селение их, Кирин, лежащее на западной отлогости гор, в бассейне реки Яваш или Ял, состоит из больших хижин, рассеянных между огромными гранитными глыбами горного обвала. Народные собрания, происходящие в этой столице, представляют необыкновенно живописное зрелище, каждая скала имеет свою группу людей, расположившихся в самых разнообразных позах: кто стоит, кто лежит, кто сидит на корточках, иные уцепились за выступы скалы. Многие бертанские племена имеют начальников, которые носят титул королей, но власть которых очень непрочна. Как только этот царек или мек перестал нравиться своим подданным, мужчины и женщины собираются на вече и объявляют повелителю, что все его ненавидят, решительно все, даже скот и куры, и что пора ему умирать, после чего несчастного царька вешают на ближайшем дереве. Если болезнь мешает королю производить каждый день суд, то подданные решают, что его влияние становится злополучным, вместо того, чтобы быть благоприятным, и виселица избавляет от него народ. Неверность жены всегда наказывается смертью.

К северу и северо-востоку от бертасов, «никому не подвластная мархия», отделяющая Голубой Нил от эфиопских плоскогорий Агаумедера, занята многочисленными племенами различных происхождений: там говорят пятью языками, не считая арабского и эфиопского. Шейх, имеющий резиденцию в Кубе или Монкуисе, деревне, приютившейся на верху горы, обладает, по крайней мере по виду, верховной властью; но жители Кубы, гумусы, сиенетжо, кадало и бертасы, переселившиеся в край, пользуются самоуправлением и часто ведут войну между собой. Некоторые гумусы живут в совершенной независимости; каждое семейство имеет отдельную хижину, стоящую особняком, в версте или в двух от ближайшего дома; почти все носят в торжественных случаях почетные зонтики, имеющие форму и размеры маленького дамского зонтика от солнца; этот знак отличия свидетельствует в их глазах о степени цивилизации, которой они достигли. Кадалосы, селения которых построены на неприступных скалах, украшенных пучками веток в честь духа ветров, хвастаются, что будто они настоящие аборигены; по описанию Шувера, они походят на негров Белого Нила гораздо больше, чем гумусы и бертасы: глаза у них большие, что особенно отличает их от гумусов, у которых глазки маленькие, «как у свиней». Что касается сиенетжо, которые выдают себя за остаток народа, некогда, будто-бы, владевшего страной и затем почти совершенно истребленного неграми, то это, вероятно, единоплеменники других туземцев того же имени, живущих восточнее между населениями Дамота и Годжама. Сиенетжо не черные, кожа у них желтая; цвет её заметно светлее, чем у европейцев, подвергающихся влиянию климата, лицо их почти четыреугольное, лоб очень широкий, череп правильный. Очень заботливые о чистоте своей расы, они никогда не позволяют своим дочерям выходить замуж за негров или арабов. Опасаясь, совершенно основательно, чужеземцев, они живут на неприступных скалах, естественных крепостях, на которые женщины взбираются ежедневно, чтобы снабдить деревню съестными припасами; но тропинка, ведущая на скалу, старательно скрывается от иноплеменников, доступ которым строго воспрещен. Эти туземцы—единственные ткачи в стране, в то же время они единственные кузнецы, и только благодаря этим двум промыслам им удалось до сих пор сохранить независимое существование среди окружающих их со всех сторон врагов. Они также искусные ювелиры и делают красивые украшения из меди, но не продают их: эти украшения предназначаются исключительно для их женщин, которые очень любят наряды: на шее у них висят в несколько рядов ожерелья из бус.

К востоку от гумусов, равнины, усеянные небольшими холмами, которые продолжаются к предгорьям Дамота и Агаумедера, начинают заселяться иммигрантами агаусами. Эти выходцы прибывают в край одиночными семьями и селятся в лесных прогалинах, на расстоянии нескольких верст одна семья от другой, не опасаясь каких-либо враждебных действий со стороны туземцев: они знают, что защитой им служит престиж великой военной империи, Эфиопии; если бы им учинили какую-нибудь обиду, то эта обида, конечно, была бы в скором времени отомщена истребительной войной. Таким образом пределы Абиссинии расширяются год от году иммиграцией новых колонистов; из независимых туземцев гумусы мало-по-малу превращаются в данников. Гинжары или гинджары, занимающие далее на севере область предгорий вплоть до границ Галабата, тоже должны платить дань, часто даже невольниками: это чернокожие, смешанные с арабами и беджасами, вероятно, беглыми. Они называют себя магометанами и говорят испорченным арабским языком; вся роскошь их заключается в их шевелюре, заплетенной, как прическа эфиопов, и жирно намазанной коровьим маслом.

Горы междуречья двух Нилов заняты племенами, более или менее смешанными, старой нации фундж или фугн, которая господствовала некогда над всей страной Сеннаар. Фунджи почти все утратили свой язык в то время, когда обращались в магометанскую веру; однако, некоторые племена имеют собственные наречия, впрочем, содержащие большую примесь арабских слова» и принадлежащие к группе языков нуба. Магометанство также не вполне вытеснило древний культ. На Джебель-Гуле, которую фунджи чтут как свою священную гору, путешественник Прюиссенере видел еще, как туземцы совершали фаллические церемонии вокруг глиняного алтаря и воздвигали деревянную статую, изображающую их божка. По словам Бельтрама, обращение фунджей в ислам так не серьезно, что большинство из них даже не обрезаны. Гартман, повторяя гипотезу Брюса, полагает, что фунджи родственны шилукам, и что вся область, заключающаяся между их территорией и территорией бертасов, населена народцами той же расы. Гаммеджи, теперь в сильной степени смешанные с арабами; буруны, о которых путешественник Марно рассказывает, что они еще людоеды; гордые ингассаны, обитающие в долинах горы Таби и храбро отразившие нападение «турок»—все эти туземцы, как полагают, принадлежат к расе фунджей. Самое это имя, означающее «горожан или мещан», указывает, будто-бы, что фунджи смотрели на себя, как на цивилизованных по преимуществу, в сравнении с своими единоплеменниками, пребывающими еще в состоянии варварства. Как бы то ни было, фунджи были в относительно недавнее время одним из могущественных народов Африки: в начале шестнадцатого столетия они разрушили королевство Алоа, средоточие которого находилось в соседстве слияния двух Нилов, и основали другое государство, Сеннаар, которое существовало до начала настоящего столетия, пользуясь гегемонией над соседними населениями Судана, Нубии, даже Кордофана, и успешно отражая нападения эфиопских армий, которые пытались иногда спускаться со своих плоскогорий. Но арабские визири мало-по-малу захватили в свои руки власть, оставляя фунджским государям только её пустой внешний блеск; соперничество этих визирей и частые бунты привели в расстройство государство, и когда войска Мегемета-Али, в 1821 году, проникли в Сеннаар, они без труда покорили страну, благодаря своей дисциплине и усовершенствованному оружию. Фунджи познакомились, как жертвы, с систематической охотой за невольниками, с расстреливаниями, с сажанием на кол и с прочими «благами цивилизации», принесенными египтянами.

В настоящее время фунджи, специально обозначаемые этим именем, немногочисленны, и даже вокруг священной горы Джебель-Гуле очень мало встретишь таких, которых можно бы было считать типическими представителями расы. Многократные и разнообразные скрещивания, произведенные войной и невольничеством, до такой степени смешали эту расу, что очень трудно распознать в народонаселении преобладающие элементы. Арабы и обарабившиеся люди всякого племени, особенно баггаранские иммигранты, варварийцы, ремесленники, пришедшие в край попытать счастья, нубийцы из Кордофана, поселившиеся в качестве военных колонистов вокруг городов,—все эти пришлые иноплеменники способствовали этническому видоизменению населений нильской Месопотамии. Одни только египтяне, мусульманские солдаты или коптские писаря, мало имели влияния на расу, так как почти все они быстро погибали от вредного действия непривычного климата. Разнообразие происхождения и физического вида так велико, что жители Сеннаара в просторечии подразделяются на белых, красных, желтых, синих, зеленых и черных. Однако, этническую основу сеннаарского населения составляет, повидимому, фунджское племя. По наблюдениям большинства путешественников, фунджи представляют средний тип между типами нубийцев, негров и галласов. Голова у них продолговатая, лицо прямощекое, черты правильные, скулы мало выдающиеся, тело стройное и гибкое; подобно большинству других африканских туземцев, они очень заботятся о своей прическе. Нрава они смирного, веселого, гостеприимны, и все египтяне, которым приходилось жить в Сеннааре, пребывание в фунджской земле, около горы Джебель-Гуле, предпочитали пребыванию во всяком другом округе. Немощные очень редки среди фунджей, и—что большая редкость между африканскими населениями—женщины этого племени долго сохраняют молодость черт лица и красоту форм. Операция, называемая делька и состоящая в растирании тела, окуривании его благовонными веществами и намазывании жирными маслами, в большом ходу у фунджей и других цивилизованных обитателей верхней Нубии. Уроженцы Сеннаара—искусные хирурги, и многие из них разъезжают по бассейну Нила, чтобы применять на деле свои таланты: они известны даже в Египте, так что феллахи называют сеннаарцами всех операторов, снимающих бельмо у слепых, всех оспопрививателей и костоправов.

К северу и к северо-востоку от гинжаров пояс предгорий, отделяющий эфиопские плоскогорья от нубийских степей, занят другими иммигрантами, такрурами или такарирами, уроженцами Фора, Уадая и стран западной Африки. Это по большей части хаджи, которые, возвращаясь из Мекки, предпочли остаться навсегда в лежащей на пути стране, где они нашли земли, удобные для возделывания и относительную независимость, чем возвращаться на родину, где их наверно ожидало угнетение. Совершенно привыкшие к климату этих низменных местностей, где гибнут большинство абиссинцев и европейских путешественников, пришлые такруры занимают теперь весь Галабат и многие из долин Эфиопской Куарры. Сделавшись автономными, они в то же время приобрели, как земледельцы и торговцы, большое благосостояние; но эти поселенцы не всегда мирно пользовались своими завоеваниями, и часто гражданская война возгоралась между такрурами из Уадая, уроженцами Фора и потомками иммигрантов, с давнего времени поселившихся в стране. Недавно большое число джиберти, мусульман, изгнанных из Абиссинии за то, что они не согласились отречься от своей веры, увеличили население такарирских общин и арабов племени дабайна.

Кунамы, иначе базены или базасы, населяющие, в числе около 150.000 душ, долины Мареба и Таккаце, а также промежуточные плоскогорья, у выхода эфиопских каулл, суть «шангалласы», успевшие довольно хорошо избегнуть смешения с арабами. Они еще не говорят языком северных завоевателей и кроме как в соседстве мархий не приняли еще магометанской религии. Но если им удалось до сих пор сохранить свою национальную независимость, то это было достигнуто ценой беспрестанных и неумолимых войн: между ними и северными кочевниками идет беспощадная борьба, и пограничные населения должны всегда быть на-стороже, чтобы избегнуть неожиданного нападения и страшной резни, которая была бы его роковым последствием. В то же время кунамы должны обороняться и со стороны юга, против горских абиссинцев: так же, как их соседи, бареа, вдесятеро менее многочисленные, которые живут в гористой области водораздела между бассейнами рек Мареба и Барки, базены находятся в постоянной опасности быть раздавленными врагом, напирающим на них с двух сторон: здесь грозят арабы, поднимающиеся из равнины; там—эфиопы, спускающиеся со своих плоскогорий; Мунцингер сравнивает эти два племени, кунама и бареа, с зерном, растираемым между двумя жерновами. Между тем эти населения, так сильно угрожаемые, очень интересны своими нравами, чрезвычайно симпатичны своими прекрасными нравственными качествами, и в некоторых отношениях вполне достойны подражания: между их общинами всегда царствует мир, и труд у них пользуется уважением.

Несмотря на сходство политических и социальных учреждений, племена кунама и бареа не одного происхождения и представляют не один и тот же физический тип. Кунамы, поселившиеся в крае с незапамятных времен, считают себя эмигрантами эфиопского происхождения, и сами абиссинцы смотрят на них как на потомков древних аксумитов. Цвет лица у них темный, и между ними не редкость встретить людей почти столь же черных, как негры западной Африки. Пропорционально сложенные, сильные, широкоплечие, кунамы принадлежат к самым здоровым и самым крепким физически народам африканского континента: между ними не увидишь немощных, и постыдные болезни, столь распространенные у эфиопов плоскогорья и у арабов равнины, не осквернили их расы; подобно нуэрам и денкасам, они часто отдыхают, стоя на одной ноге. Они редко страдают лихорадками, столь опасными иностранцам, и очень многие из них достигают глубокой старости; только они имеют некоторую наклонность к тучности, составляя в этом отношении совершенную противоположность со своими соседями бареасами и особенно арабами. Сами кунамы приписывают свое прекрасное здоровье шрамам, которыми они покрывают себе тело и лицо, и в которых они видят знаки красоты, в то же время как и священные письмена, возвещающие их происхождение. У бареасов цвет лица светлее, чем у кунамов, и вообще первые менее красивы и менее сильны; в их племенах много слепых, особенно около болотистых низменностей по течению Барки. Тогда как почти все кунамы имеют фамильное сходство, бареасы представляют большое разнообразие типов и, за исключением женщин, редко обладают правильными чертами лица. Языки этих двух народов тоже разнятся, хотя тот и другой причисляются пока, впредь до более основательного изучения, к группе «гамитической»; впрочем, некоторыми сторонами они приближаются к нубийскому идиому. Окончательно место их можно будет определить только тогда, когда все диалекты северо-восточной Африки будут изучены так же тщательно, как были изучены наречие кунамов базена и наречие бареасов нере-бена Мунцингером, Эдлундом, Галеви и Рейнишем. Кунамский язык не имеет ни ударения, ни твердых согласных: ровный и мягкий, он вполне соответствует миролюбивому характеру нации. Между кунамами мало таких, которые говорили бы, кроме своего родного, еще каким-нибудь иностранным языком, тогда как бареасы почти все знают тигрейское наречие своих соседей, жителей Эфиопии. Богатое сокровище народных песен и мелодий кунамов еще не собрано европейскими учеными.

Кунамы и бареасы суть земледельцы по преимуществу, все возделывают почву, без различия пола, состояния и имущественного положения; во все продолжение периода дождей соха никогда не отдыхает; нет дней, как у их соседей, которые были бы посвящены другому празднованию, кроме праздника труда. Все домашния животные служат на полевых работах: верблюды, ослы, быки и коровы запрягаются в плуг; в случае же недостатка скота, место его занимает мужчина или женщина. При том нет ни одного туземца, который бы не владел полями; даже домашние служители и служанки имеют свои участки земли и располагают достаточным числом дней для распашки, посева и уборки хлеба. Общественные земли, находящиеся в распоряжении всех членов общины, настолько обширны, что землепашец всегда может выбрать новый участок и заменить таким образом пашни, истощенные продолжительной культурой; но перемена полей посредством севооборота делается вообще довольно правильным образом вокруг разбросанных, стоящих особняком хижин, где живут отдельные семьи. Там, где холмы имеют крутой скат, косогоры возделывают в виде террас, подпираемых сложенными из камня стенами: базен не отступает ни перед каким трудом. Мирные хлебопашцы, занимающиеся исключительно обработкой почвы, базены и бареасы не группируются в деревни, им нет надобности заботиться о защите общими силами своих очагов, разве только в непосредственном соседстве эфиопов или арабов. Но там они часто принимают наступательный образ действия: соединяясь в небольшие дружины, они ходят разорять дальние селения и исчезают, прежде чем жители тех селений успеют известить соседей об их нападении, и прежде чем окрестные племена могут приготовиться к преследованию неприятеля или к отрезанию ему отступления. Абиссинцы и беджасы с ужасом говорят о базенах и бареасах, и обыкновенно отзываются о них, как о разбойничьих племенах. Эта дурная слава происходит от тактики, принятой этими двумя земледельческими народцами: они нападают, чтобы лучше защищаться. Однако, кажется, не подлежит сомнению, что некоторые горцы племени бареа действительно отличаются жестокими нравами. В некоторых округах молодой человек не может жениться с честию, если уже не отрубил головы мужчине или женщине, в бою или нападением врасплох.

Как ни страшны эти два народа своим соседям, они, однако, живут без всякого правительства; они делятся на столько независимых групп, сколько страна представляет естественных делений. Та изумительная сила сопротивления, которая охраняла их в течение стольких веков, происходит от присущего им духа солидарности: как в каждой отдельной общине, так и члены разных общин все смотрят друг на друга, как на братьев. Но у них нет никакого начальства. Особенно у базенов, которые менее, чем бареасы, подвергались вмешательству чужеземцев, чувство равенства составляет господствующую черту; в этом отношении они, быть-может, не превзойдены никакой другой нацией во всем свете. Имя бареа, которое абиссинцы дали двум группам, нерейцам и могоребам, означало первоначально «невольники», и, однако, это оскорбительное прозвище было принято спокойно, даже с гордостию: базены и бареасы смотрят на себя как на «слуг» общества, и между ними никто не стремится к титулу «господина». В общинах ни один член не исполняет должности начальника: власть законодательная и власть исполнительная принадлежат равно собранию жителей, каково бы ни было их происхождение; даже иностранец, как только он поселился на постоянное жительство, считается равноправным с уроженцами страны. Стариков слушают с большим почтением, и их мнение вообще имеет преобладающее значение. Вспышки гнева, насильственные перерывы, прямые обращения к личности неизвестны в этих общинных собраниях; присутствующие на них обмениваются лишь учтивыми речами; совещание кратко, и когда решение принято, дело следует за словом. Перед лицом общины семья не имеет иных прав, кроме тех, какими обладают составляющие ее единичные лица; на ней не лежит обязанность вести процессы, мстить за обиды: всякие споры переносятся к подножию дерева, под которым заседают старики. Брак не семейный праздник, а общественное торжество, в котором принимают участие все семьи. Равенство составляет правило и в каждом отдельном хозяйстве точно так же, как в целой общине, хотя в некоторых местах невеста ложится поперек порога хижины, и жених проходит через нее, задевая ногой её щеку, как бы для того, чтобы возвестить ей, что она должна заранее покориться всяким обидам и огорчениям. Нравы базенов чисты, но общественное мнение не строго: дети, рожденные вне брака, принимаются такими же празднествами, как и законные, и наравне с последними наследуют своему дяде с материнской стороны, так как в этой стране сохранился обычай матриархата (главенства матери), который в семействе подчиняет отца, действительного или мнимого, дяде, несомненному представителю рода. В кунамском обществе немногие деяния рассматриваются как преступные и долженствующие влечь за собой публичное преследование; даже вор не наказывается: его просто обязывают возвратить похищенную вещь её владельцу, как будто-бы он одолжал ее у хозяина. Единственная кара, присуждаемая обществом—изгнание: молодые люди взлезают на крышу дома преступника и, отламывая куски от неё, бросают их на ветер; это для изгнанника сигнал к отъезду, и никогда более не увидит он родного места.

Мунцингер тщетно искал в кунамской стране следов христианства, как они существуют на востоке у богосов, на западе, в Сеннааре. У кунамов нигде не видно развалин церквей, и в их религиозных идеях ничто не напоминает о влиянии догматов иудейских или христианских. Вера в дурной глаз, боязнь колдунов, разыскивание амулетов, почтение к альфаям, или производителям дождя, уважение к старикам, особенно к слепцам—вот в чем состоит религия базенов. Они выказывают также большое уважение к умершим и хоронят их очень заботливо, что, повидимому, указывает на существование у них веры в бессмертие души. Но всего сильнее действует в республиках базенов и бареасов медленная религиозная пропаганда. Уже половина бареасов называют себя магометанами, хотя они и не исполняют на практике предписаний Корана; точно также на абиссинской границе множество базенов считаются принадлежащими к христианской церкви. Напрасно масса нации устраняет чужеземца, позволяя ему вступить в пределы страны не иначе, как под личной ответственностию какого-либо гражданина; напрасно она удаляет от себя купцов, стараясь не знать даже ценности металлических денег,—нравы изменяются, и перемены политические и социальные подготовляются сами собой; эфиопская тога и арабская рубаха постепенно вытесняют первобытные кожаные передники. Даже невольничество, хотя в очень мягкой форме, было введено в базенской земле; но стоит невольнику жениться, или уйти от своего господина, и он снова делается человеком вольным по праву. Конечно, республиканские общины на берегах Мареба и Таккаце скоро потеряют эту независимость, которою они справедливо так дорожат, и для них начнется новая судьба. Преобразование будет тяжело, без сомнения, и эти населения, которые еще недавно были самые счастливые в Африке, должны будут перейти море крови, чтобы слиться со своими соседями и образовать с ними более значительную нацию. Уже описания народа кунама, которые дают нам Джем и другие охотники, значительно разнятся от описаний Мунцингера; но вместо того, чтобы цивилизовать их, соседи сделали эти племена более дикими.

Рядом с базенами и другими «шангалласами» живут многие народцы, может-быть, того же происхождения, но именующие себя вольд-эль-араб, или «сынами арабов», даже те, физический тип которых несомненно свидетельствует о преобладании в их жилах негритянской крови: если начальники племени, происходящие из родов завоевателей, пришедших с Аравийского полуострова, сохранили свою генеалогию и язык, то этого достаточно, чтобы и сами народцы, несмотря на свое туземное происхождение, называли себя арабами и часто считались за таковых другими. Впрочем, несомненно существуют к западу от Красного моря населения, первоначальная родина которых находится на востоке и которые, как достоверно известно, перешли это море в историческую или недавнюю эпоху. Так, в соседстве Акика, магометанское племя гётем, хорошо снабженное ружьями и гонящее перед собой туземцев, вооруженных копьем и щитом, есть чисто арабское, без всякого смешения с другими расами; еще недавно, в 1865 году, оно увеличилось новыми переселенцами, пришедшими с берегов Иемена: путешествия с одного берега на другой не трудны, и если бы английские военные корабли не наблюдали строго за всеми портами, сношения между Аравией и Суданом были бы довольно часты, чтобы быстро видоизменять политическое равновесие этих стран.

Между несомненно арабскими племенами Судана миссионер Бельтрам упоминает пастухов залабат, т.е. «горсть людей», или абуджерид, т.е. «отцы пальм», которые живут между Дендером и Голубой рекой выше Сеннаара. По всей вероятности, эти кочевники пришли из Иемена до обращения их единоплеменников в ислам, так как они не магометане, и культ их не сохранил никаких следов мусульманских обрядов: они огнепоклонники, каковыми были, до Магомета, многочисленные племена южной Аравии, каковыми были также блеммисы, которые, по свидетельству Прокопия, приносили в жертву солнцу людей. Цвет лица у залабатов светлее, нежели у соседних населений, и впадает в красный; по словам Лежана, они имеют голубые глаза и гладкие белокурые волосы; камедь, выделяемая акациями сунт, входит, как одна из значительных составных частей, в их повседневную пищу. Абуджериды с ревнивой заботливостию охраняют чистоту своей расы: никогда, говорят они, никто из них не женился на девушке чужого племени; они не терпят невольничества, на том основании, что введение служителей и служанок в круг семьи имело бы роковым следствием осквернение их крови. «Раса избранная», они считают священнейшей обязанностию поддерживать свою независимость и жить в мире: потому-то их предки и удалились от света, потому-то и сами они стараются жить особняком, в таких местах, где бы они были отделены и защищены от грабительских племен пустынными полосами земли. Они признают существование единого Бога, обнаруживающагося звездами, солнцем и огнем: когда они молятся, то делают это не иначе, как устремляя взоры к звездам или обращаясь лицом к дневному светилу при его восходе или закате, или наконец разводя большой огонь и созерцая пламенные языки, извивающиеся и кружащиеся от дуновения ветра. В их глазах огонь—великий очиститель: похоронив умершего, головой к восходящему солнцу, они зажигают костер на могиле, как бы для того, чтобы увлечь душу усопшего в огненное круговращение. Они верят также в существование высшего демона, бога мрака, и, чтобы умилостивить этого опасного врага, прибегают к жертвоприношениям. Забалаты придерживаются единобрачия; только когда молодая девушка не нашла себе мужа, или когда женщина остается вдовой после короткого замужества, у них в обычае, чтобы один из близких родственников женился на ней; случается иногда, что брат становится таким образом мужем своей сестры. Управляется этот народ обычаем, применение которого принадлежит старикам; старики же выбирают начальника племени, то в одной семье, то в другой, не будучи связаны в отношении этого выбора никаким обязательством, кроме того только, чтобы найти «лучшаго». Туземцы племени джалин или агалин, обитающие в области междуречья и по берегам Атбары, тоже считаются за арабов, и никто в стране не подвергает сомнению этого благородного происхождения; и действительно, арабский язык, которым они говорят, гораздо более чист, чем тот же диалект, употребляемый другими бродячими племенами Нубии. Между всеми жителями края джалины отличаются своей любознательностию, любовью к учению, коммерческими инстинктами и религиозным рвением, но без фанатизма. Мужчины и женщины на берегах Нила носят, для предохранения себя от палящего солнца, широкополые шляпы из листьев. Многие соседния населения, именующие себя арабскими, не будучи, вероятно, таковыми, во многих отношениях действительно обарабизировались.

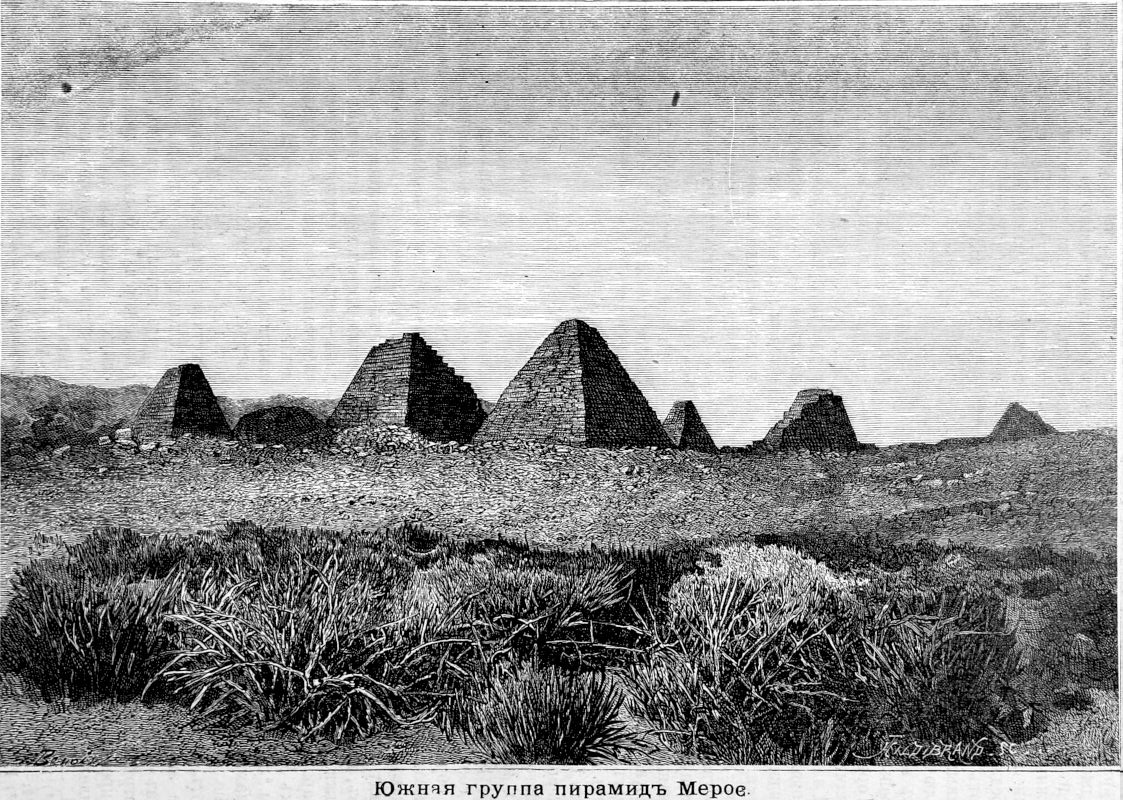

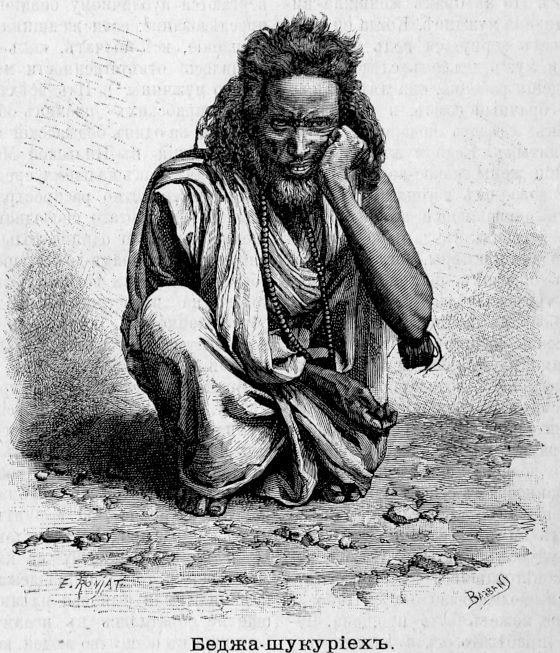

Беджасы, блеммисы древних, может-быть, бонка или бонга, имя которых читается в аксумских надписях, составляют одну из этнических групп, представленных чрезвычайно большим числом племен; на севере и на западе от базенов, они занимают почти всю область, заключающуюся между Голубым Нилом и передовыми горами северной Эфиопии; еще севернее, главная масса расы, повидимому сохранившая этническое имя под формой бишарин, распространена далеко в низменной Нубии, владея всем пространством, лежащим между большой западной дугой Нила и берегами Краснаго моря; кроме того, многие беджасские племена живут на запад от большого Нила, в Кордофане и даже в Форе. «Нубийцы», которых видели в Париже посетители акклиматизационного сада, были почти все беджасы из Кассаты и окружающих племен. Южные народцы, живущие на юг от караванной дороги, между Бербером и Суакимом, не имеют с другими никакой национальной связи, и даже большинство их постоянно враждуют между собой, прекращая раздоры только тогда, когда нужно соединиться против иностранного завоевателя: так, во время турецкого нашествия, все племена соединились воедино, но их конфедерация была непродолжительна, и при египетском господстве раса снова распалась на множество народцев без общей воли. Беджасы, а не абиссинцы, были, вероятно, «эфиопы» Геродота, цивилизованные народы, построившие город Мероэ и его пирамиды. В средние века беджасы тоже составляли могущественное государство, столицей которого была Алоа, на Голубом Ниле, километрах в двадцати выше Хартума. В эту эпоху беджасы были христианами, по крайней мере в соседстве слияния. Когда город их был разрушен фунджами, и беджасы вернулись в родные степи, они приняли вместе с тем и религию кочующих пастухов. Все беджасы магометане, но большинство их, также как бедуины Сирии и Аравийского полуострова, магометане только по имени, хотя они очень охотно стали в ряды сторонников махди, под предводительством которого они опять нашли некоторое национальное единство.

Из всех беджасских племен юга самое могущественное—гадендоасы, которые кочуют в степях при Така, между реками Гаш и Атбара на западе и Баркой на востоке, но в своих путешествиях со стадами в горы во время летних жаров и в своих грабительских экскурсиях часто переходят за эти пределы; по Мунцингеру, численность этого племени простирается до миллиона душ. Другой многочисленный народец—шукуриехи или шукриехи, которые пасут свои стада между Нилом и Атбарой и возделывают орошаемые долины в окрестностях Кассалы. Галленгасы живут в узкой полосе земли, заключающейся между Атбарой и Гашем; гамраны обитают в равнинах, где соединяются Атбара и Бахр-Сеттит; далее на западе и на юго-западе, племена дабайна кочуют по степям, где извивается река Рахад. В междуречье, то-есть пространстве, лежащем между двумя Нилами, почву оспаривают друг у друга племена абу-роф или руфа, джалин и гассание, то-есть «наездники», «конные люди». Наконец, к востоку от племени гадендоа, окружность передовых плоскогорий Эфиопии, между рекой Баркой и Красным морем, почти до ворот Суакима, занята племенем бениамер. По мнению Гартмана, гамраны, которых они называют гомранами, что значит «красные», родственны агаусам. Тем не менее, все эти населения называют себя арабами и вообще признаются как таковые, по причине религии, которую они исповедуют, их пастушеских и воинственных нравов и языка, который ныне преобладает между ними. Впрочем, не подлежит сомнению, что арабский элемент сильно представлен в этих кочевых племенах беджасов, как о том свидетельствуют многочисленные семейства, тип которых совершенно тожествен с типом арабов, уроженцев азиатского полуострова: по преданию, семьи эти происходят от племени улед-аббас, в Геджасе. В наибольшей части местностей, занятых беджасами, природные диалекты уступают перед языком Корана, но они еще существуют, по крайней мере в состоянии областных наречий, в соседстве эфиопских гор. Альмквист, составивший общую грамматику беджасских идиомов, различает четыре главных диалекта, не считая жаргонов, которыми любят говорить охотники, вероятно, под влиянием суеверия, обыкновенного во многих странах, что известные слова имеют силу очаровывать животных. Родной язык племен гадендоа, бишарин и половины племени бени-амер есть «бедуинский», бедауйе или беджави, идиом не арабский, несмотря на название, но который во многих отношениях приближается к семитическим говорам.

Беджасы, взятые в массе и не принимая во внимание многочисленных местных различий, принадлежат к числу африканцев, отличающихся красотой лица и стройностию форм: большинство детей производят самое приятное впечатление своей миловидностию и живостию; между молодыми женщинами часто встречаешь замечательно красивых и стройных особ, могущих служить совершенными образцами в отношении правильности черт лица и благородства осанки. У бени-амеров, в некоторых семействах начальников племени, где приготовляются невольницами более изысканные блюда, чем какими довольствуются обыкновенные номады, примеры тучности нередки; цвет кожи благородных тоже по большей части гораздо светлее, чем у простолюдинов. Почти все беджасы очень легки на бегу, что они приписывают своей умеренной и простой пище, состоящей почти единственно из молока и муки; руки у них очень длинные сравнительно с ростом. Путешественники, посетившие те страны, были поражены сходством типа между беджасами, афарами, ильм-орма или галласами и даже бантусами южной Африки. Несмотря на их претензии на титул арабов, многие беджасские племена сохранили моды негритянских народностей относительно костюма и вырезывания на теле узоров; воины их еще не совсем отказались от употребления кольчуги, и некоторые племена все еще ограничиваются первобытным оружием, между прочим, дубинкой, простой или окованной железом. Большинство беджасов носят очень густую шевелюру, чтобы защитить себя этим способом от солнца: на высоте глаз они чертят на черепе круговую полосу, выше которой волосы поднимаются в виде огромной щетки; по бокам и назади отдельные космы, образующие гриву, защищают уши и затылок; скребок, обыкновенно игла дикобраза, втыкается поперечно в это черное руно, часто намазанное коровьим маслом.

Говорят, что большинство беджасов, отличаясь очень живым умом в молодых годах, много теряют в этом отношении после возмужалости: они ограниченны в понятиях, упрямы, хвастливы, грубы, неуважительны к родителям, незаботливы об удобствах и безопасностях своих гостей. Они занимаются почти исключительно скотоводством и следуют за стадами с пастбища на пастбище, хотя одно из становищ, называемое цага, считается оффициальной резиденцией. Обычай запрещает трогать это главное становище: грабители могут завладеть стадами, но они уважают палатки. Гадендоасы обладают превосходной породой верблюдов, которая позволяет им появляться неожиданно на большом расстоянии от обычного их местопребывания, и быстро убегать с награбленной добычей, прежде чем потерпевшие успеют собрать воинов, чтобы преследовать дерзких грабителей и сразиться с ними. Различные беджасские племена почитают также за честь воспитывать коней для битвы, но во многих местах им приходится довольствоваться маленькими выносливыми лошадками эфиопской породы; приводимые из Донголы кони, более крупные и более сильные, много страдают от перемены климата, и начальники племени должны постоянно обновлять свои конюшни. Некоторые беджасские народцы занимаются земледелием, употребляя для обработки почвы самые первобытные орудия, какова, например, палка с обугленным концом, исправляющая должность плуга. В некоторых местностях сохранились также кое-какие остатки искусств и ремесл, наследие древних блеммисов, как-то: тканье материй, обработка железа, плетение циновок, филиграновые изделия. Любимое оружие беджасов, прямая обоюдоострая сабля,—вообще немецкой фабрикации, но они и сами куют хорошее оружие, мечи и кинжалы; ножны у них деревянные, обитые кожей, и у богатых украшенные слоновыми ушами; употребляемые ими щиты всегда делаются из кожи носорога или других больших животных. Торговля ведется деятельно во всех племенах: в этом отношении беджасы составляют совершенную противоположность со своими соседями базенами или кунамами.

Нравы беджасов, особенно те, которые относятся к браку и к положению женщины, тоже много разнятся от нравов арабов: между предписаниями Корана и традиционными обычаями различного происхождения контраст полный. В некоторых отношениях женщина третируется с невыразимой жестокостию: родители обязаны подвергать своих дочерей страшным хирургическим операциям, без которых пришлось бы отказаться от надежды найти мужа. Но в браке женщина нисколько не подчинена мужчине. Когда ей вздумается, она может вернуться под материнскую палатку, и муж должен следовать за ней; после рождения ребенка, она имеет право расторгнуть брачный союз, и уволенный супруг должен сделать подарок, чтобы снова быть принятым. Если муж позволит себе в отношении жены какое-нибудь оскорбление, грубое слово, он изгоняется из палатки и может снова войти в милость не иначе, как представив в дар корову или верблюда: приводят примеры, когда жена заставляла таким образом постепенно передать себе все, чем владел муж, и затем бросала его, обобрав до последней нитки. Вообще беджасские женщины, особенно в племени бени-амер, отличаются замечательным духом сословной солидарности: когда одна из них считает себя обиженной, все другие представительницы прекрасного пола разделяют её гнев. В силу женского обычая, супруга не должна никогда выказывать наружно привязанности к своему супругу: она обязана третировать его с презрением, господствовать над ним угрозой и строгостию; если бы муж вздумал заняться делами хозяйства, не посоветовавшись со своей супругой, то такое своеволие было бы сочтено за обиду, которая не может быть прощена. Часто приходится прибегать к вмешательству дружки, который, в силу своих функций посредника, делается «братом» новобрачной, и советы которого всегда выслушиваются с уважением. Впрочем, если мужья имеют причины жаловаться на владычество своих жен, а часто даже на их насилия, то женам действительно принадлежит превосходство по трудолюбию, сознанию собственного достоинства, добросовестному исполнению данного слова. Угнетенный, взывающий о помощи к женщине, может быть уверен, что найдет в ней неутомимого защитника. Преобладающая роль женщины в беджасском обществе напоминает, очевидно, матриархальный строй или режим. Арабские писатели, упоминающие о беджасах, в период от десятого до четырнадцатого столетий, рассказывают, что эти народы считали свои родословия по женской линии, и что у них наследство переходило к сыну сестры и к сыну дочери, с устранением от права наследования сына умершего. Равным образом летописи царства Мероэ, также как анналы Сеннаара, свидетельствуют о значительной роли, которая со времен царицы Кандакийской всегда принадлежала женщине в Верхней Нубии. В племени гадендоа женщины никогда не подвергаются публичному обвинению и судебному преследованию: если женщина совершит преступление, все молчат, как будто ничего не случилось; ответственности могут подлежать только мужчины. Из всех так-называемых «арабских» племен обыкновенно указывают на один беджасский народец, гассание, живущий в Нильской Месопотамии и в Кордофане, как на племя, среди которого, будто-бы, повсеместно распространен странный обычай «четвертого свободного дня», подвергаемый сомнению одним только путешественником, д'Эскейрак-де-Лотюром. По этому обычаю, женщина вступает в супружество только на известное число дней в неделе; обыкновенно она оставляет за собой право пользоваться через каждые три дня в четвертый полной свободой.

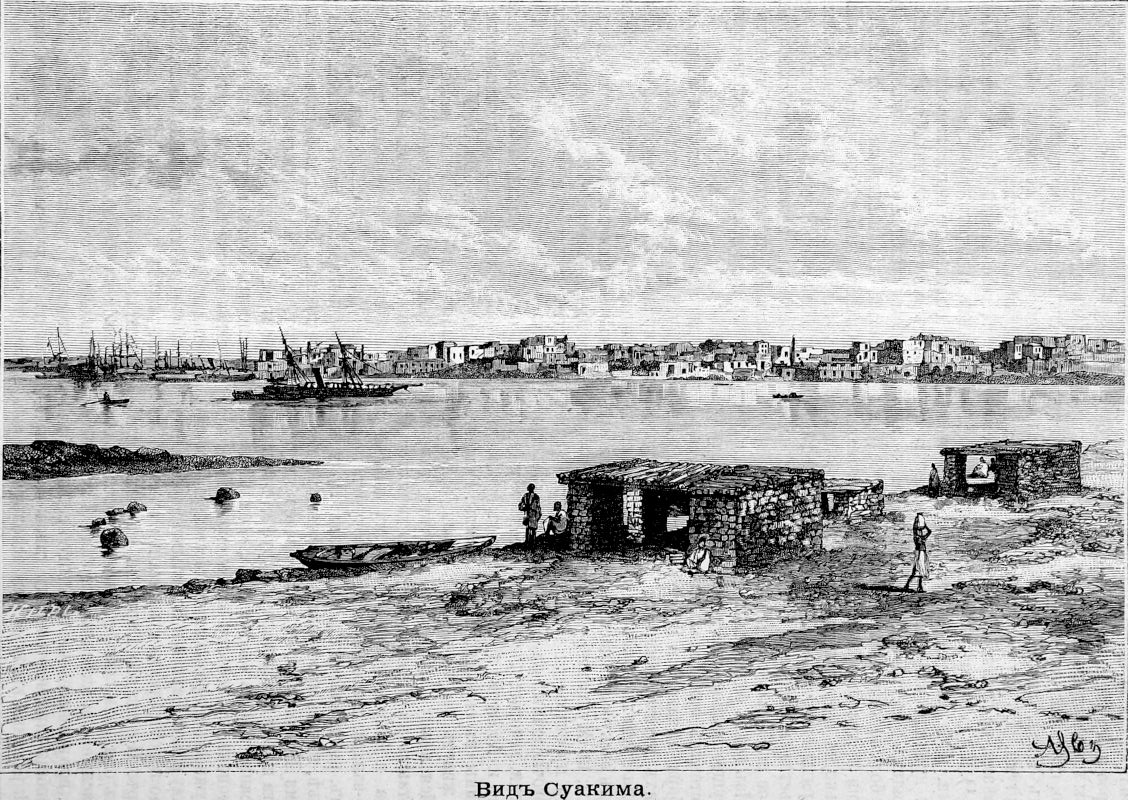

Беджасы легко усвоили аристократические нравы, под влиянием арабского господства. Фамилии туземного или иностранного происхождения, насчитывающие в своей генеалогии длинный ряд предков, соединили могущество с родовитостию и командуют толпой народа, которая их кормит при жизни, а после смерти приходит поклониться их праху и принести жертву на их могиле. Им же, сверх того, принадлежат невольники, пленники или сыновья пленников, которые еще не обратились в ислам и потому не вступили в общество людей вольных. Часто благородные женятся на девушках низшего сословия, но никогда мужчина из простонародья не может войти через брак в семейство вельможи, если только святость жизни, чудо или какое-нибудь предсказание, оправданное событием, не дали ему права быть причисленным к шейхам, называемым также факихами, и сделаться таким образом равным людям родовитым. В некоторых местностях Верхней Нубии существуют целые колонии святых, живущих, подобно благородным, на счет племени. Чтобы обеспечить свою власть над кочующими населениями, египетские губернаторы позаботились заручиться поддержкой со стороны политических и духовных вождей народа, и чрез посредство тех и других и собиралась дань с племен; но тяжелые налоги, наконец, истощили терпение беджасских пастухов, и восстание против власти хедива, вспыхнувшее в одном месте, быстро распространилось по всему восточному Судану. Известно, с каким изумительным мужеством, с каким полным презрением смерти бени-амеры, гадендоасы, бишарины бросались на сомкнутые в карре английские войска, прокладывая себе ударами копий кровавую дорогу до пушек. Так что трудно сказать, что именно помешало впоследствии британской армии пуститься по Нильской дороге, удаляясь от кораблей, стоящих на якоре в Суакимской бухте,—нестерпимая ли жара суданского климата, или, может-быть, то, что английские генералы не решились снова поставить своих солдат лицом к лицу с неустрашимыми сынами пустыни.

Верхняя Нубия была, под египетском управлением, разделена на провинции, отчасти совпадающие с естественными делениями страны. При выходе Эфиопских гор прибрежные местности по Голубой реке составляли провинцию Фазогль; ниже, центральная часть бывшего королевства Сеннаар сохранила это имя; далее следовали провинции Хартумская и Берберская. На востоке провинция Така заключала холмы и равнины, ограниченные с одной стороны рекой Атбарой, с другой р. Баркой; области морского побережья были разделены между провинциями Массовской и Суакимской. Кроме того, несколько независимых государств, республик или княжеств, занимали территорию пограничной полосы между Эфиопией и Суданом.

Город Фазогль, который дал свое имя верхней провинции Голубого Нила и до египетского господства был резиденцией могущественного короля, теперь не более, как незначительная деревушка. Он заменен, как столица, местечком Фамака, где Могамед-Али, во время объезда своих южных владений, в 1839 году, велел построить себе «дворец», от которого теперь осталось только несколько разбросанных кирпичей. По своему выгодному местоположению Фамака мог бы сделаться торговым городом, если бы охота на человека не разогнала окрестные населения и не заставила их удалиться в горы: дома этого местечка, построенные на гнейсовом мысе, тянутся вдоль правого берега Голубого Нила, близ впадения в него хора и в небольшом расстоянии от того места, где река Тумат соединяется с Бахр-эль-Азреком. Напротив Фамаки, к югу, высится гора Фазогль, первая большая вершина, которую встречаешь на берегах Нила, когда едешь из Хартума: оттого она кажется более величественной, чем многие другие, более высокие горы, и прекрасная растительность, покрывающая её склоны, представляется роскошною путешественнику, проезжавшему перед тем по пустынным, голым пространствам севера.

Долина Тумата не была уже египетской землей задолго до того времени, когда вспыхнуло обширное восстание суданских населений. А между тем Могамед-Али смотрел на эту провинцию как на будущую сокровищницу своего царства: он рассчитывал на золото, примешенное к пескам Тумата и его притоков, как на средство платить жалованье своим армиям и избавиться от стеснительной верховной власти своего сюзерена, константинопольского падишаха. Благодаря этим честолюбивым видам, верхний бассейн Тумата был исследован европейцами: Кальо, Тремо, Ковалевским, Русэггером; но издержки по оккупации страны, войны, которые пришлось постоянно вести против туземных племен, обезлюднение страны, бывшее следствием охоты на человека, надзор за осужденными преступниками, занимавшимися промыванием золотоносных песков,—все это потребовало от бюджета вице-короля расходов, далеко превышавших доходы, которые получались от золотых приисков, и Саид-паша отдал приказ о прекращении дальнейшей разработки этих приисков: крепости были срыты, и в деревнях снова поселились их прежние обитатели. Однако, туземные золотоискатели находили выгоду там, где казна терпела одни убытки: золотые блестки, называемые тибр и собираемые обыкновенно в трубочки из перьев коршуна, служат монетой, которою туземцы платят за товары, привозимые странствующими торговцами, или джеллаби. Главные золотопромывальни находятся на западном склоне гор, в долине, спускающейся к Голубому Нилу, и по средине которой высится пирамидальная гора, Джебель-Дуль, где все овраги доставляют золото. Общая добыча золота исчисляется Шувером в 40.000 франков в год, с которых гомашинский шейх берет около четверти в свою пользу, в виде промыслового налога. Собравшиеся вокруг этого шейха солдаты—по большей части бывшие негроторговцы, избегшие катастрофы, которая постигла Сулеймана в стране Рек. Галласы, приходящие на рынки Тумата, предпочитают золотому песку другой представительный знак ценностей и продают свои произведения не иначе, как в обмен за плитки соли, привозимые из восточной Эфиопии; по Шуверу, обитатели долины Тумата получают, ежегодно более 30.000 килограммов соляной монеты.

Даже после эвакуирования края египтяне заставляли прибрежные племена Тумата платить им налог в сумме около 150.000 франков в год; но за округом Фадаси, находящимся в другом речном бассейне, именно в бассейне Джабуса, власть их прекращалась совершенно. В этом-то округе и должны были остановиться путешественники Марно в 1850 году, Джесси и Маттеуччи в 1878 году; им позволили только взойти на гору, которая возвышается к югу от главного местечка, называемого Бимбаши, по имени «тысяченачальника», или египетского капитана, имевшего пребывание в этом городке. Шувер—единственный путешественник, переходивший за эту границу владений хедива в 1881 году. Бимбаши, окруженный многочисленными деревнями, разбросанными по склонам гор, господствует с высоты своей террасы над обширным горизонтом; это—торговое местечко, довольно оживленное, хотя, впрочем, менее посещаемое, чем Бени-Шонгул, лежащий на полдороге из Фамаки, в соседстве золотых приисков и развалин города Синдже, бывшей столицы страны. Севернее, в плодородной лощине правого берега Тумата, деревня Гезан тоже служит сборным местом караванов; исполинская сикомора, стоящая посреди базарной площади, укрывает в своей тени, в рыночные дни, пеструю толпу бертасов, нубийцев и арабов. Заброшенные лимонные рощи, окружающие деревню, напоминают о пребывании здесь египетских гарнизонов.

Ниже Фамаки, местечко Розерес или Розайрес, дома которого рассеяны среди рощ пальмы дум, тоже лежит на правом берегу Бахр-эль-Азрека; оно дало свое имя дару, или довольно обширной области, которою управляли начальники племени, принимавшие титул королей. Ниже, деревня Каркодж, окруженная несколькими большими деревьями, составляющими резкий контраст с голыми землями окрестностей, получила в настоящее время некоторую важность, как место торговли камедью и центр соединения нескольких караванных дорог, идущих из Гедарефа, Галабата и из Эфиопии; она унаследовала часть торговли, которая производилась прежде в городе Сеннааре, лежащем в сотне километров ниже, на левом берегу реки. Эта бывшая столица царства фунджей, построенная в начале пятнадцатого столетия, пришла в упадок с тех пор, как местопребывание правительства было переведено в Хартум: груды развалин, обширные пустыри разделяют теперь группы хижин; от бывшего дворца уцелели только остатки стен, но в Сеннааре еще существует мечеть. В этом городе был убит, в 1705 году, Дюруль, французский посол Людовика XIV, прежде чем достиг владений государя, при котором был аккредитован; его подозревали—так гласит арабское предание—в намерении помочь абиссинцам осуществить, наконец, часто повторяемую ими угрозу отвести воды Нила, чтобы отбросить их на юг далеко от Нубии и Египта. Промышленности в Сеннааре нет почти никакой, кроме плетения соломенных циновок, отличающихся очень красивым рисунком. Дороги, которыми следуют караваны, направляются на юго-запад к Белому Нилу, чтобы перейти его в одном из двух мокадатов, или бродов, образуемых раковинными мелями и называемых один бродом Абу-Заида, а другой бродом Кельб или «Собачьим». По линии, проходящей через Сеннаар, Месопотамский полуостров, который арабы называют «Сеннаарским островом», имеет только около сотни километров в ширину. По преданию, на броде Абу-Заида арабы, предводительствуемые героем этого имени, в первый раз переправились через Нил, чтобы распространиться по всему Судану.

Вод-Медине или Вольд-Медине, сделавшийся после Сеннаара столицей египетских провинций, тоже был многолюдным городом в качестве местопребывания гарнизона и торгового центра. Положение его представляет большие выгоды, так как он находится почти при соединении северо-западных рек Эфиопии с Бахр-эль-Азреком; в небольшом расстоянии выше в Голубой Нил впадает река Дендер, усиливаемая перед тем водами хора Магара и хора Эль-Ачан; еще ближе, со стороны низовья, находится место слияния реки Рахад, судоходной, как и Дендер, в продолжение восьмидесяти дней в году. Деревня, лежащая в самом устье, на «острове острова» (Джезират-эль-Джезирет), получила название Абу-Ахраз, или «Отец акаций», которое часто дают также и самой реке Рахад, известной у абиссинцев под именем Шимфах. В некотором расстоянии от главной реки, близ развалин города Арбаджи, разрушенного фунджами, раскинулось, среди засеянных дуррой полей, многолюдное местечко Мессаламие, укрепленный пункт, который инсургенты отвоевали у египтян после продолжительной и убийственной осады; до войны этот городок сделался-было значительным рынком именно потому, что он лежит вдали от реки, и кочевники могли там менее, чем в прибрежных городах Голубого Нила, опасаться прохода армий. Ниже Абу-Ахраза, на левом берегу Голубой реки, кое-какие уцелевшие еще развалины указывают местоположение города Камлина или Камнина, где европейские промышленники основали в 1840 году, под покровительством египетского правительства, обширные фабричные заведения: мыловаренные, индиговые, сахароваренные, винокуренные заводы. Заведения эти долго процветали, благодаря дешевизне топлива и рабочих рук, благодаря в особенности монополии, которою пользовались фабриканты, сбывая свои произведения в войска, так как офицеры и солдаты обязательно должны были потреблять эти продукты покровительствуемой промышленности, оплачиваемые казной из их жалованья. Но леса опустошены, край обезлюдел, и монополия имела свои обычные следствия—обеднение и разорение.

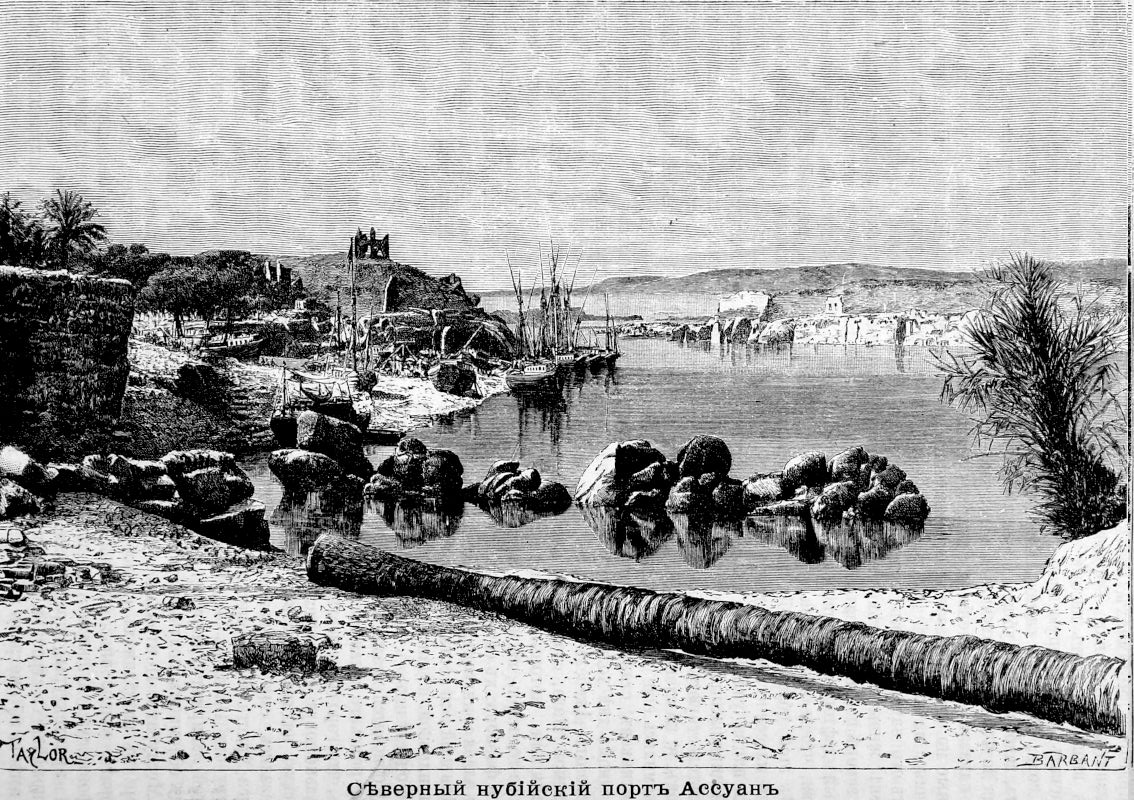

Как бы далеко ни углубляться в историю верхне-нильских стран, мы всегда видим значительный город в соседстве соединения двух Нилов, Белого и Голубого: географическое положение такой первостепенной важности не могло быть оставляемо в пренебрежении, даже в эпохи варварства; но превратности войн и народных переселений, может-быть, также какие-нибудь перемены в самом течении двух сливающихся рек, заставляли этот город часто менять место. Известно, что древний христианский город Алоа стоял в 18 или 20 километрах выше «Хобота слона», на правом берегу Бахр-эль-Азрека; там найдено несколько обломков колонн и изваяний, свидетельствующих о более высокой цивилизации, чем цивилизация государств, сменивших беджасское царство Алоа. В настоящее время от этого города остались лишь бесформенные развалины, заросшие кустарником; последние остатки его зданий были утилизированы хартумскими строителями; вблизи этих руин раскинулась арабская деревня, «Старая Соба», а на противоположном берегу виднеются кирпичные и черепичные заводы «Новой Собы». Некоторые урочища указываются как местоположение древних церквей и носят название киниссе, очевидно происшедшее от слова килисса, которым обозначаются христианские храмы в турецких землях Европы и Азии; даже в окрестностях Хартума, в Бури, находится одна из этих кениссе. Недалеко от Вод-Медине открыли склепы христианского происхождения: это наиболее удаленные, по направлению к югу, следы древности, которые до сих пор были найдены в равнинах, пробегаемых Голубым Нилом, по выходе его из Эфиопии.