IX. Кордофан

Эта страна, бывшая египетская провинция, сделавшаяся в начале 1883 года центром нового завоевательного государства, по всей вероятности, недолговечного, составляет совершенно особую естественную область, хотя она и не имеет точных границ. В целом она образует большой четыреугольник, протянувшийся с севера на юг, параллельно течению Нила между слиянием Собата и слиянием Голубой реки. На юге и на востоке Кордофан, или Кордофал, имеет естественными границами низины, орошаемые водами Нила; на севере и на западе он сливается с степями, по которым бродят кочующие племена. Общая поверхность этого края, которую, впрочем, невозможно было бы измерить, не дав ему каких-либо чисто условных границ, может быть исчисляема приблизительно в 250.000 квадр. километров, следовательно, почти равна половине Франции. Это пространство весьма редко населено: в 1875 году американец Праут, офицер египетской армии, в своем общем описании провинции Кордофана, сообщил результаты народной переписи, по которой постоянные жители 854 городов и деревень этой провинции оказались в числе 164.740 человек. В это же время кочевые племена заключали в своем общем составе около 114.000 человек; но это число не полное, так как тогдашний египетский губернатор не пытался пересчитывать буйных южных горцев. Покамест, впредь до собрания более точных статистических данных, совокупность народонаселения Кордофана можно приблизительно считать в 300.000 человек; при этой цифре плотность населения выразится так, что средним числом на каждые пять квадр. километров приходится шесть жителей. Войны часто опустошали этот край, и полагают, что число его жителей значительно уменьшилось со времени поголовных избиений, произведенных по приказанию Могамед-бея, страшного дефтердара, или «казнохранителя», который завоевал эти области для своего тестя, Могамеда-Али. Новые побоища обагрили кровью страну с того времени, как «вождь», или махди, сделал Кордофан центром своей империи, и в станах его воинства была провозглашена священная война.

По общему скату почвы Кордофан принадлежит к Нильскому бассейну: если бы дожди были довольно обильны, хераны, ныне иссякающие при выходе из горных долин, спускались бы до Белого Нила; даже воды, стекающие по западной покатости страны, находят временами дорогу к Нилу, с одной стороны через Кейлак и Бахр-эль-Газаль, с другой—через Уади-Мелек. Впрочем, уровень почвы, средняя высота которой от 400 до 500 метров, мало изменяется в большей части края: во многих местах воды истечения должны бы были блуждать без определенного пути, прежде чем вырыть себе правильное русло по направлению к Нилу. Почти на всем своем протяжении Кордофан представляет слегка волнистую степь, по которой рассеяны горки в несколько метров высотой, служащие караванам верстовыми столбами во время длинных часов странствования: там легко было бы ездить на колесах и заменить перевозку на спине верблюдов перевозкой в экипажах. Среди равнины поднимаются там и сям уединенные пики, величественные на вид, благодаря общему однообразию пространств, над которыми они господствуют; один из них, Джебель-Кордофан (850 метров), давший свое имя всей стране, высится километрах в двадцати к востоку от главного города Эль-Обейд; недалеко от этого массива вздымается почти правильная пирамида горы Джебель-эль-Айн. Поверхностные слои почвы почти везде состоят из гранитного песку, распавшихся обломков гор; песок этот содержит в изобилии частицы слюды и смешан с нечистыми глинами; на глубине от 20 до 50 метров находят пласты слюдяного сланца.

В 200 километрах (среднее расстояние) к западу от Нила средняя область Кордофана приподнята в виде горных массивов, вершины которых возвышаются на несколько сот метров над уровнем равнины. На северо-западе страны хребты Джебель-Катул и Джебель-Каджа защищены со стороны равнин скалами довольно крутыми для того, чтобы некоторые независимые племена могли найти там безопасное убежище от нападений своих соседей; на севере несколько уединенных массивов, как, например, Джебель-Гараза, с гранитными скалами, господствуют над извилистой дорогой, по которой ходят караваны между Эль-Обейдом и Донголой. В центре Кордофана, массив Джебель-Дейер, покрывающий пространство около 500 квадр. километров, вздымает свои вершины на 840 слишком метров абсолютной высоты, то-есть на 300 метров над уровнем окружающих степей. Внешния его стены образуют как бы ограду, кое-где пробитую брешами; но внутри, по словам туземцев, открывается глубокая долина, бассейн, струящийся водой, наполненный тенистыми деревьями, который окрестные номады описывают как рай земной. На юг от этого массива степь не расстилается более, как в северной части Кордофана, в виде длинных однообразных повышений и понижений почвы, словно волны, не имеющих другой древесной растительности, кроме лесков маленькой акации, да исполинского баобаба, с его угловатыми ветвями, там и сям вырисовающагося на горизонте; здесь, напротив, простирается плодоносная, богатая лесами, равнина, откуда видны вдали, опоясанные при основании зеленым кругом, синеватые конусы гор Тагала, протянувшихся с севера на юг, на пространстве по меньшей мере 50 километров, к степям, по которым кочуют баггарасы. Далее на запад следуют другие горные массивы, состоящие тоже из гранитных пород и обозначаемые общим названием Джебель-Нуба или Дар-Нуба, то-есть «страна нубасов», по имени населяющего их народа.

Горные массивы южного Кордофана получают более значительное количество дождевой воды, чем хребты северной его части. Проливные дожди, выпадающие в массиве Джебель-Нуба, достаточны, чтобы питать один хор, Абу-Габле, который течет сначала на восток, затем на северо-восток, на протяжении слишком 300 километров, прежде чем исчезнуть в почве; говорят даже, что в некоторые дождливые годы небольшое количество воды Кордофана изливалось в Нил через это речное русло. На пространстве течения хора Абу-Габле излишняя вода образует в разных местах в период харифа, то-есть с июня по октябрь, временные водные площади, обыкновенно означаемые на картах как озера по преимуществу, например, Эль-Биркет, Эль-Рахад. Редко случается, чтобы вода держалась в этих резервуарах до конца сухого времени года; но копая песок дна до глубины 2 или 3 метров, собирают еще довольно жидкости, чтобы люди и животные могли утолить жажду. Большинство других водохранилищ, вообще обозначаемых именем фула, содержат воду только в период дождей. В населенной области северного Кордофана, пространство которой Праут определяет в 43.000 квадр. километров, нет ни реки, ни лужи, а есть только колодцы, вырытые в форме воронок, глубиной в 25 и даже в 50 метров (70 аршин), до слоя слюдяного сланца, то-есть до непроницаемого для жидкости пласта, по которому и скользят дождевые воды, профильтрованные легким рыхлым слоем поверхности; ступеньки, иссеченные по окружности воронкообразного колодца, позволяют спускаться до самой воды. Научное исследование страны обнаружило существование восьмисот колодцев, но по крайней мере двести из них бывают совершенно сухими в продолжение целой половины года, а многие имеют воду солоноватую или даже соленую. По сведениям, собранным путешественниками д’Эскейрак-де-Лотюр и Маттеуччи, общее осушение страны, или обеднение влагой, в период времени, обнимающий несколько последних поколений, есть факт, не подлежащий сомнению: множество колодцев, доставлявших прежде воду в изобилии, теперь заброшены. Годовое количество дождей, составляющее средним числом 35 сантиметров в Эль-Обейде, немного больше в южных горах, меньше в северных—недостаточно для наполнения всех колодцев, копаемых в глубинах земли. Оттого целые деревни покидаются жителями в сухое время года: как только дохн, единственный вид проса, успешно произрастающий в этом сухом климате, сжат и убран с поля, земледельцы спускаются на жительство к колодцам, сохраняющим хоть немного воды в продолжение целого года, и возвращаются к своим полям только с наступлением приносящего дожди харифа. В городах же и местечках вода составляет предмет торговли, и к концу сухого времени года она стоит иногда в Эль-Обейде дороже, чем вино в странах его производства: так, например, в 1873 году сосуд, содержащий от шести до восьми литров (от 5 до 6 с половиной кружек) воды, продавался по талеру Марии-Терезии.

Несмотря на возвышенное положение Кордофана, климат этой страны один из самых жарких, какие существуют на земном шаре. Период больших жаров начинается в марте: тогда термометрический столбик ртути поднимается часто до 40 градусов Цельзия в тени, и воздух становится почти невозможным для дыхания, когда к нему примешивается, в виде пыли, раскаленный песок пустыни. После трех месяцев сефа или сезона засухи, густые облака, скопляющиеся на южном горизонте, возвещают наступление харифа, периода дождей. Около первых чисел июня начинаются ливни, сильные, но вообще непродолжительные и часто разделенные промежутками ясной погоды. Дождливый сезон обыкновенно дебютирует большим беспорядком в воздушных пространствах, круговращением ветров в степи; но скоро ход атмосферных течений регулируется, и юго-западный ветер, продолжение юго-восточного пассата в южном полушарии, установляется в этой части северного полушария, сообразно видимому движению солнца. В это время года температура, замечательно равномерная, держится в пределах от 25 до 33 градусов; разность между крайними показаниями термометра составляете всего только 7 градусов стоградусной скалы. Казалось бы, такой климат должен быть очень приятен; но пары, насыщающие атмосферу, и к которым примешиваются миазмы низменных местностей, попеременно то затопляемых водой, то высыхающих, делают пребывание в Кордофане очень опасным, и арабы, турки, европейцы не избегают эпидемических лихорадок, часто имеющих смертельный исход. К концу сентября, после трех или четырех месяцев перемежающихся дождей, ветер меняется; северо-восточный пассат, перемещенный на юг движением солнца к тропику Козерога, снова установляется, принося с собой холода; по ночам температура иногда понижается до 15 градусов Цельзия.

Растительное царство Кордофана не очень богато: акации, тамаринды, баобабы—вот деревья, которые придают сельским местностям их характеристическую физиономию в областях небезплодных или по крайней мере не совершенно безлесных. Акации, которые дают камедь, составляющую предмет торговли, принадлежат к различным видам. Дерево с серой корой, на котором собирают камедь лучшего качества, усеевает многочисленными рощицами восточную часть Кордофана. В южной полосе страны акации с красной корой, дающие менее ценные продукты, тянутся обширными лесами, почти бесполезными с экономической точки зрения; очень немногие из поселян или номадов дают себе труд отделять от дерева вытекающую из него прозрачную камедь. Важнейшее хлебное растение, общераспространенное почти во всем Кордофане,—дохн (penicilaria tiphoides), жизнь которого, от посева до жатвы, продолжается всего только четыре месяца, обнимающие период харифа. Этот вид проса довольствуется таким малым количеством влаги, что он даже лучше растет на песчаных горках, чем на низких местах; девять десятых населения питается дохном. Дурра, или египетское просо, сеется только в хорошо орошаемых долинах гор. Пшеница, кунжут, земляные фисташковые орехи, бобы, табак, хлопчатник культивируются в некоторых соседних с столицей округах; конопля сеется ради волокон, которые употребляются для переплета в стенах хижин. В отпускной торговле растительными произведениями Кордофана первое место, по количеству вывоза, занимает естественный продукт—камедь; точно также звероловство в гораздо большей мере способствуете движению торгового обмена, чем скотоводство; страусовые перья—самый драгоценный предмет, который приходящие с севера караваны спрашивают у туземцев. Однако, последние почти совершенно извели страусов в восточных равнинах страны: теперь этого колосса пернатого мира можно встретить бандами только к западу от гор Каджа и на границах Дарфура. Степи Кордофана были бы как нельзя более пригодны для разведения страуса, а между тем в настоящее время ни в одном дворе не держат этой птицы в домашнем состоянии; с другой стороны, число неприрученных, живущих в степи, страусов, во множестве убиваемых охотниками, год от году уменьшается.

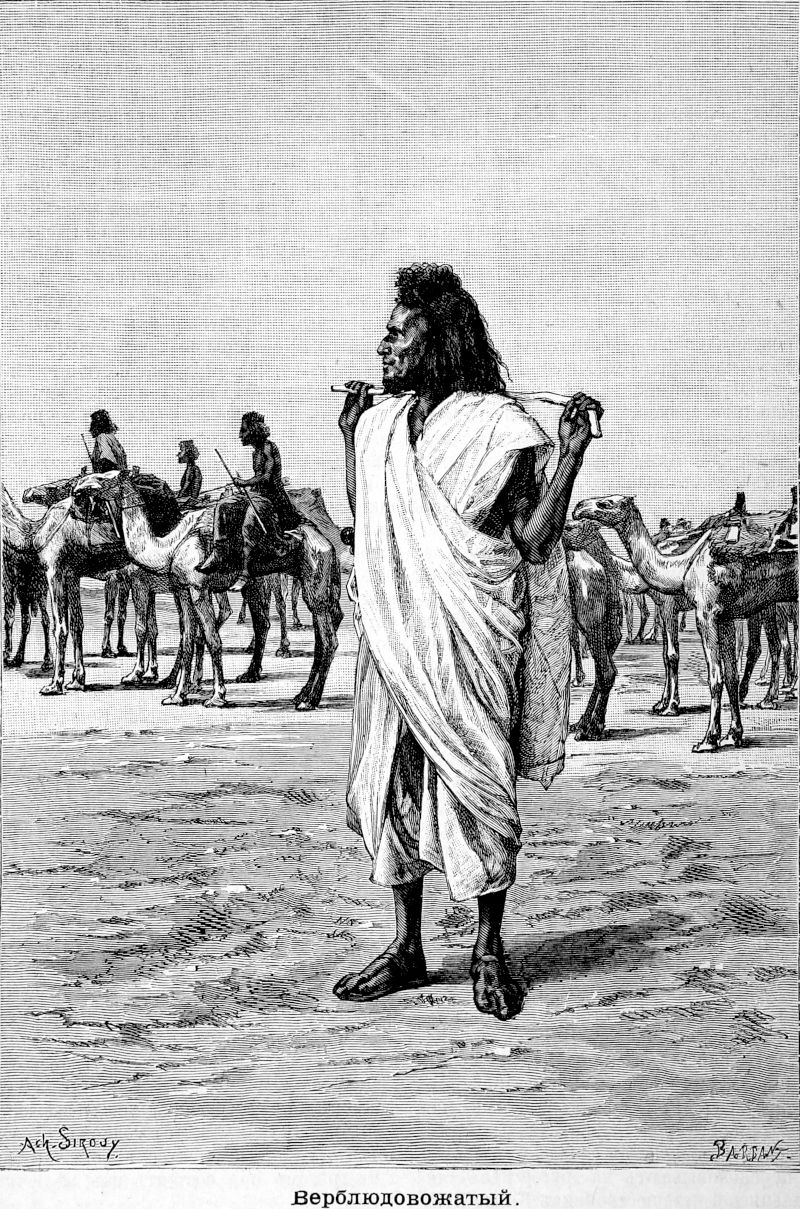

Главные статьи вывоза из Кордофана и Дарфура в Египет, до войны, по Прауту: страусовые перья—2.150.000 франк.; камедь—1.375.000 франк.; кожи и шкуры—62.500 франк. Ибисы очень обыкновенны в Кордофане; на одном и том же дереве найдешь до полсотни их гнезд; как и аист, эта птица считается священною, и жители края не позволяют иностранцам убивать ее. У обитателей Кордофана есть несколько пород домашнего скота: лошади, ослы, козы и овцы; но вьючные животные принадлежат преимущественно кочующим племенам. На юге баггарасы имеют по меньшей мере сотню тысяч быков с горбом, приученных носить на себе кладь; но для полевых работ этим животным нигде не пользуются; тамошния коровы дают очень мало молока. Любопытно, что редкость воды в равнинах изменила привычки скота в Кордофане: животные там ходят на водопой через каждые два или три дня. Что касается верблюдов, то они успешно разведены только в северном Кордофане, у кочевого народа кабабиш; к югу же от тринадцатого градуса шпроты, они чахнут и вымирают, преследуемые роями слепней и оводов.

Центральный Кордофан, в соседстве главного города Эль-Обейд, принадлежит к числу стран восточной Африки, имеющих относительно густое население; в районе около ста километров вокруг столицы селения средним числом отстоят одно от другого не более, как на 4 или 5 километров. Каждый токуль, или соломенная хижина с круглой стеной и конусообразной крышей, обнесен живой изгородью из колючих растений, а иногда и все селение окружено оградой того же рода. Обитатели этих постоянных групп жилищ—люди очень смешанной расы, так что не легко распознать первоначальный тип. Основанные как станции на дорогах от Нила в страны центральной Африки, города Кордофана служат сборными пунктами для купцов, останавливающихся там отдохнуть от трудного пути через окружающие пустыни. Солдаты, невольники всякого происхождения, сопровождающие торговцев, способствуют смешению расы и изглажению отличительных черт и признаков первоначальных элементов: население, происходящее из этих разнообразных скрещиваний, отличается смышленостию, веселостию характера, болтливостию, «страстью к пляске и к забавам». В некоторых деревнях живут еще годиаты, гилледаты или говамехи, представляющие, говорят, более или менее чистое потомство аборигенов. По мнению Мунцингера, который обозначает их именем кадежат, они родственны фунджам. Эти годиаты или кадежаты обитают на восток и на юг от горного хребта Кордофана и Джебель-Айна, или «Горы Вод», и несмотря на завоевания и перемены политического режима, составляют еще автономную, самоуправляющуюся группу населения. Они признают одного из своих главою племени, или шейхом, и платят ему дань; но когда шейх своими действиями подаст повод к неудовольствию и жалобам на него, они просят факиха снять с него чалму инвеституры и возложить ее на главу другого лица. Этого достаточно, чтобы совершить перемену власти.

В силу продолжительной оккупации, внуки завоевателей, пришедших в эпоху уже отдаленную, рассматриваются как имеющие более других право на имя кордофанцев. Таковы мусабаты, которые указывают на Дарфур, как на свою первоначальную родину, и начальник которых, имеющий пребывание в Эль-Обейде, еще титулуется султаном. Таковы же кунджары, тоже дарфурской расы, которые овладели Кордофаном в конце восемнадцатого столетия и господствовали до 1820 года, когда должны были уступить власть египтянам, после битвы при Баре. В настоящее время кунджары, в числе около тысячи человек, живут еще особняком в некоторых деревнях, в окрестностях Эль-Обейда, и старшина их, подобно начальнику мусабатов, присвоивает себе титул султана. Еще лет двадцать тому назад некоторые из кунджаров говорили своим дарфурским языком, но в наши дни арабский диалект сделался общеупотребительным у них, как и у всех потомков дарфурских завоевателей. Зогавасы, остатки нации, которая в двенадцатом столетии господствовала на всем пространстве, заключающемся между горами Дарфура и Нилом, встречаются еще в северной части Кордофана. Другие жители страны, происхождение которых может быть определено с точностию, суть арабы племени джалин, сосредоточившие в своих руках почти всю местную торговлю, и уроженцы Донголы, данагеле или данагла, собиравшие налоги, по поручению египетского правительства. Сирийцы, христиане и мусульмане, арнауты, греки составляют элементы не-африканского населения, встречающиеся в Кордофане и способствующие смешению рас. Но обновление происходит главным образом от туземцев соседних племен, приводимых торговцами, как-то нуба, денка, бонго; кроме того, такруры, феллаты и другие иммигранты с запада, отправляющиеся по дороге к святым местам ислама, чтобы продавать разный мелкий товар и вместе с тем распространять учение Корана, поселяются в крае на постоянное жительство и, поженившись на арабских девушках, образуют новые роды и колена. Большое число такруров приходят предлагать временно свои услуги, во время сева или уборки хлеба, и остаются в стране навсегда, если находят хороший прием. Острова Белого Нила, которые, впрочем, не считаются принадлежащими к Кордофану, почти все населены арабами: один из них, самый большой и один из наилучше возделанных, есть остров Абба, на котором махди, Мохамед-Ахмед, открыл свою миссию своим первым ученикам и одержал над египтянами, в 1881 году, свою первую победу.

Нубасы, населяющие хребет Джебель-Дейер, на юге Кордофана, и принадлежащие к нации, слабые остатки которой встречаются также в других горных массивах, говорят особым языком, и нельзя сказать с достоверностию, что они родственны нубийцам, от которых они отделены пустыней и другими народностями. Прогнанные с равнин и оттесненные в горы, нубасы ведут тревожную, скитальческую жизнь, потому что на них смотрят как на диких зверей, и преследуют как таковых; самое имя «нубови» есть синоним невольника в Кордофане, и действительно, те из них, которых удастся изловить, обращаются в состояние рабства; так как их маленькия республиканские общины не сплотились в крепкий союз, то они и не могут оказывать никакого сопротивления своим врагам. Однако, существует несколько нубасских деревень, которые, откупаясь данью, живут в мире по соседству с равниной, и обитатели которых могут безопасно спускаться с гор, чтобы продавать на степных рынках свои произведения. Нубасы одеваются как арабы, но они не заплетают себе волос; цвет кожи у них совершенно черный, и челюсти сильно выдаются: они не имеют той тонкости черт, какою отличаются нубийцы, прибрежные жители Нила. По свидетельству Мунцингера, нубасы одно из наименее смышленых племен между неграми: как невольников, их можно употреблять только на грубые работы, требующие физической силы и навыка, но они доброжелательны, честны, постоянны в дружбе. Когда им случится быть в обществе мусульман, нубасы называют себя служителями Аллаха; но незаметно, чтобы они воздавали ему божеское поклонение: единственные их жрецы—«дождетворцы», чародеи, исцеляющие болезни жестами и нашептываниями; обычай обрезания существовал у них еще до введения ислама. Словари, составленные Мунцингером, Русэггером, Рюппелем, Бругшем, доказывают, что язык нубасов мало отличается от языка нубийцев; главные различия касаются некоторых частей вокабулярия. К западу от племени нуба живут населения еще более дикия—гнума, негры высокого роста, не носящие никакой одежды. Об этих народах рассказывают, что они убивают стариков, немощных и больных, пораженных какою-либо заразительной болезнью, в тех видах, чтобы сократить им переселение в лучший мир: подле трупа в могилу кладут съестные припасы, трубку табаку и две пары сандалий.

Племя тагала, тегеле или доголе живет в горах того же имени. Туземцы этого племени, соседи нубасов, говорят совершенно особенным языком, отличающимся от наречия нуба как словами, так и грамматическим строем. Сами себя они называют фунджами, хотя уже не могут понимать своих единоплеменников, обитающих на Сеннаарском острове: царек их носит парадную треуголку в форме «ослиного колпака», служившую некогда короной государю фунджей и заимствованную от него деглелями, или князьями племен галленга, гадендоа, бени-амер. У тагаласов нет ни приплюснутого носа, ни выдающихся челюстей, этих отличительных признаков большинства негритянских племен; напротив, черты лица их правильные, взгляд живой; хвалят их смышленость и ловкость; как невольники, они ценятся гораздо выше, чем нубасы, и, к несчастию, часто представлялся случай сравнивать их с этой точки зрения, ибо они считаются личной собственностию своего царька, боготворимого властелина, к особе которого можно приблизиться не иначе, как ползя на брюхе и разгребая землю левой рукой. Никто не может жениться или выйти замуж без позволения короля; никто не обеспечен в пользовании своей личной свободой, так как король может всякого из своих подданных продать в рабство. Точно также отец имеет законное право отделаться от своих детей, и во время голодовок негроторговцы разъезжают по деревням, скупая живой товар: магометанство, сделавшееся недавно господствующей религией страны, не успело еще восторжествовать над старыми нравами. Тагаласы мужественно сопротивлялись египтянам, и последним никогда бы не удалось овладеть естественной крепостию, обитаемой этими горцами, если бы возникшие среди осажденных раздоры из-за обладания престолом не открыли дороги иноземным завоевателям. На Тагальском плоскогорье высятся в разных местах крутые холмы, приютившие каждый на своем гребне маленькую деревеньку, окруженную каменными стенами и оградой из колючих кустов: это—акрополь сельской общины; подземные галлереи, высеченные в скале и сообщающиеся с внешним миром потаенными выходами, хранят съестные припасы, а иногда, в случае опасности, служат убежищем жителям. Чтобы дать понятие о многочисленности таких укрепленных селений, обитаемых тагалами, говорят, что земля их имеет не менее «девяносто девяти гор»; территория же нубасов, более обширная, заключает, будто-бы, целую сотню гор. Страна тагалов могла бы сделаться богатейшей областью Кордофана; почва её плодородна и относительно хорошо орошаема, жители смышлены и почти одни только из всего населения Кордофана научились возделывать слишком крутые склоны гор и холмов при помощи террас, подпираемых стенами из сухих камней; маленький массив Ваделька, к юго-востоку от Тагала, также опоясан правильными, распаханными и засеянными уступами, как передовые холмы Альп, над Ломбардской равниной. Очень искусные кузнецы, тагалы покупают привозное железо и выделывают из него оружие, земледельческие орудия и разные инструменты; но месторождения меди, существующие в их горах, еще менее разрабатываются, чем золотоносные пески страны нубасов. Кордофанское золото не так высоко ценится, как золото из области Фазогль, по причине его цвета.

Возделанные пространства Кордофана со всех сторон окружены кочевыми населениями, известными под общим именем бедуинов и разделенными на две главных группы племен: на севере—кабабиши, или «козопасы», на юге—баггарасы, или «коровьи пастухи». Эти имена, обозначающие просто род занятия и образ жизни племен, не заключают в себе никакого указания на расовое различие, так что, может быть, кабабиши и баггарасы принадлежат к одному и тому же этническому корню; по словам Брэн-Роллета, баггарасы сами себя называют гема. Различия почвы и климата естественно должны были обусловливать различие в занятиях и роде жизни: коза и верблюд могут быть с успехом разводимы в северных равнинах, почти всегда бедных влагой; рогатый же скот находит воду в достаточном количестве только в южных степях. Все эти кордофанские «бедуины» приписывают себе арабское происхождение, и, действительно, все они говорят языком пророка Магомета; но, как замечает Мунцингер, идиом имеет лишь второстепенное значение в этнологии; всего важнее и характеристичнее здесь не самый язык, а то, как им говорят. Но из всех так-называемых «арабов» Нильских стран баггарасы, а после них кабабиши, имеют произношение, наиболее уклоняющееся от произношения истых арабов, уроженцев Аравийского полуострова: большое число звуков, употребляемых в классическом языке, неизвестны им и заменены другими звуками, может-быть, составляющими наследие исчезнувшего языка. Кабабиши, более цивилизованные, благодаря своему географическому положению, занимаются не единственно козоводством и верблюдоводством: они возделывают также почву в низменных землях, окаймляющих Нил, и основывают там постоянные деревни; осторожные и опытные конвоиры, они сопровождают караваны от Эль-Обейда до нильских станций. Некоторые племена кабабишей носят огромные шляпы, похожия на головной убор тунисских и алжирских кабилов. Баггарасы не имеют других промыслов или занятий, кроме пастьбы своего скота, да охоты на слона, буйвола и других больших животных, а иногда и на человека. Как только пастбища не представляют более достаточного корма их стадам, или когда слепни или оводы начинают мучить скот, номады снимают свой стан или ферган, нагружают на быков циновки, употребляемые для устройства палаток, и в сопровождении свирепой стаи своих маленьких собак перекочевывают на другое место степи. Итальянский путешественник Карло Пиаджиа встретил один из таких караванов перекочевывавших баггарасов, который тянулся на пространстве 4 километров: считая людей и животных, караван этот заключал по меньшей мере пятьдесят тысяч неделимых; птицы, как бы увлекаемые столбом воздуха, который перемещался движущимся караваном, кружились мириадами над животными, избавляя их от мучительных паразитов. У большинства баггарасов кожа медно-красная, как у американского индейца, а в отношении красоты тела, атлетической формы груди и плеч, изящества рук и ног они имеют мало соперников между людьми. Костюм у них такой же, как у сельских жителей Кордофана: они тоже носят род белой рубахи, с красными полосами, которая оставляет правую руку открытою; любимые украшения их—стеклянные бусы, кольца, разные побрякушки из слоновой кости и из рога. Женщины следуют еще, в отношении формы прически, древней египетской моде, представленной на памятниках, и их волосы, ниспадающие спереди косичками до половины лба и с обеих сторон длинными косами на плечи, намазаны маслом и ароматическими помадами; золотое кольцо, которое многие женщины продевают себе в ноздрю, часто привязывается к цепи, висящей позади шевелюры: это украшение напоминает узду, которую употребляет гонщик верблюдов, чтобы вести свое верховое животное. Мужчины носят копье, которым владеют с большою ловкостью; впрочем, и с европейским оружием—с золингенскими шашками, с люттихскими ружьями—они уже хорошо ознакомились; немногие арабы столь же воинственны, как баггарасы, и с такой же добросовестностью исполняют обязанности вендетты.

Баггарасы принадлежат к числу ревностнейших последователей религии Магомета и с жаром ринулись, под предводительством махди, в священную войну; много раз они переходили Бахр-эль-Араб, чтобы сделать нападение на негритянские населения Области Рек. Каков бы ни был окончательный исход этой священной борьбы, несомненно то, что ислам, хотя он и распространяется из Кордофана по окрестным территориям, еще далеко не окончил своего дела в самой стране, и многие из обычаев или обрядов, воспрещенных Пророком, сохранились до сих пор; в понятиях кордофанцев главная разница между язычеством и магометанством та, что в одном случае амулетка представляет кусок рога или тряпку, а в другом она состоит из мешечка, заключающего в себе стих из Корана, или молитву, написанную рукой факиха.

Временный брак практикуется во всем Кордофане: даже в столице его, Эль-Обейде, обычай «четвертого свободного дня», приписываемый специально гассаниехам, встречается, говорят, в очень многих семьях других племен. Полиандрия (многомужие), регулируемая для каждого из мужей частной покупкой жены, составляет, будто-бы, одно из самых обыкновенных и общераспространенных учреждений. У сельских жителей племени годиат, у арабов племени джоама ни одна молодая девушка не имеет права выйти замуж, пока не представит своему брату или дяде ребенка, сына неизвестного отца, который, т.е. сын, когда выростет, будет служить невольником у главы семейства. В других племенах женщина достается в удел лишь более сильному или более выносливому из искателей её руки. В назначенный день молодые люди, оспаривающие друг у друга обладание молодой девушкой, собираются, вооруженные курбашем (бегемотовый хлыст), перед старейшинами и женщинами, и тот из них, который перенесет, не жалуясь, наибольшее количество ударов, признается достойным получить приз. Иной раз два соперника ложатся на землю, один на правую, другой на левую сторону девушки, и невеста, у которой локти вооружены острыми ножами, налегает всей тяжестью своего тела на голые бедра искателей её руки. Тот из них, который наиболее любезно выдержит прорез, делается счастливым супругом, и первая забота новобрачной перевязать рану, которую она сама нанесла. Многие другие обычаи тоже свидетельствуют о варварской энергии этих так-называемых «арабов» Кордофана и Дарфура. Часто, когда старик почувствует приближение смерти, он уходит далеко от селения, даже не предупредив своих, совершает предписанные Кораном омовения в песке пустыни, вырывает там неглубокую яму и, завернувшись в свой саван, ложится в эту могилу, ногами к Мекке. Он смотрит в последний раз на солнце, затем закрывает себе саваном лицо, ожидая, когда вечерний ветер занесет его песком; быть-может, гиены начнут грызть его прежде, чем он успеет испустить последнее дыхание, но он умрет без жалоб: задача его существования была кончена.

Столица провинции Кордофан и резиденция махди, Эль-Обейд, называемая всеми туземцами Лобеит, занимает именно такое положение, где соединены все условия, необходимые для основания города: разрушенная снова, как это с нею случилось уже в 1821 году, во время прибытия египтян или «турок», как их называли туземцы, она, без всякого сомнения, опять возродилась бы на том же месте или в непосредственном соседстве. Эль-Обейд построен в одной из тех частей Кордофана, где дожди выпадают в наибольшем обилии; жара там тоже менее сильна, чем в других местах, так как город лежит на высоте 579 метров, хотя и не нужно подниматься в гору, чтобы достигнуть лощины, где он находится: в этой области горы, стоящие уединенно или расположенные в виде аллей, оставляют открытый проход во всех направлениях, и караванные дороги сходятся туда, не встречая препятствий. На запад от Нила, Эль-Обейд—первая станция для роздыха и реорганизации караванов на дороге в Дарфур, Вадай и западную Африку; главные его сношения не с Хартумом, а с селениями, лежащими у оконечности большой излучины, которую река описывает выше Донголы. Так как пороги Нила много увеличивают издержки перевозки, то караванам, идущим из Египта, выгоднее держать путь через пустыню, на юго-восток к Хартуму, на юг к Эль-Обейду: в обоих этих городах до восстания, охватившего Кордофан, товары европейской фабрикации продавались почти по одинаковой цене. В то время торговля Эль-Обейда была весьма значительна, особенно по продаже невольников, которые, по словам Мунцингера, составляют три четверти народонаселения Кордофана; почти все страусовые перья, привозимые из Дарфура, шли через Эль-Обейд, так же, как европейские бумажные фабрикаты, отправляемые в западные страны. Вывоз камеди исчислялся в 1880 г. в сто тысяч метрических центнеров, представлявших ценность более двух миллионов. Утратив эту торговлю, которою единственно и обусловливалось важное значение Эль-Обейда, может ли столица Кордофана рассчитывать на процветание, в случае, если бы она была избрана главным городом нового царства? Впрочем, со времени уничтожения египетской армии, изолированное положение этого города не было столь полным, как обыкновенно думают: напротив, торговые сношения с Триполи через Вадай и Феццан были по-прежнему очень деятельны, только европейцы не имели в этих сношениях своей привычной доли, в качестве посредников торговли. По сведениям, собранным упомянутым выше американцем Праутом, торговля Кордофана в 1876 году выразилась следующими цифрами: привоз простирался до 1.250.000 франков, вывоз до 3.312.000 франк., так что общая сумма оборотов внешней торговли равнялась 4.562.000 франков.

Эль-Обейд не представляет вида сплошного города: это скорее совокупность деревень, среди которых встречаются там и сям кирпичные дома, построенные «на христианский манер». Вокруг южного квартала, составляющего собственно город, почти все жилища—простые токулы, такия же, как и в настоящих деревнях, землянки, размываемые сильными дождями, хижины из циновок или древесных ветвей, окруженные живыми изгородями из колючих растений для того, чтобы верблюды не могли пробираться в самое жилье и грызть находящиеся там ткани и веревки. Население распределилось по кварталам, сообразно племенному происхождению и национальности: тут живут купцы племени джалин или данагла; там поселились нубасы, далее такруры, иммигранты из Дарфура, варварийцы; до войны около четырехсот или пятисот греков имели свои лавки в центре южного квартала. Несколько садов раскинулись по берегам херанов или песчаных лож, иногда сырых, которые перерезывают город в разных направлениях, но почти все хижины окружены полями, засеянными дохном. Во время засух между хатами видишь лишь голые пыльные пространства, и город представляет невеселое зрелище; но к концу харифа, дождливого сезона, когда растительность развивается во всей своей красе, внешние кварталы Эль-Обейда имеют вид обширных лугов, и конусообразные крыши токулей едва виднеются над волнующимся морем дохна с красными колосьями. До войны население Эль-Обейда, со включением подгородных деревень, исчислялось в 30.000 человек. Один итальянский путешественник говорит даже, что оно доходило до сотни тысяч; но, вероятно, столица Кордофана почти совершенно опустела с того времени, как махди приказал, под страхом смерти, покинуть кирпичные дома и жить либо в палатке, либо в хижине из древесных ветвей, дабы никакой внешний признак не свидетельствовал о неравенстве между мусульманами, которые все должны быть равны, как «дети одного Отца».

К юго-западу от Эль-Обейда, одна группа селений имеет некоторую важность—это город Абу-Хараз, лежащий в широкой, поросшей лесом, долине, среди садов, обнесенных живыми изгородями. Другой город, Мельбейс, построен в лощине, близ лужи, которую наполняют воды, текущие с Кордофанских гор. Неподалеку оттуда, на берегах хора Кашгиль, притока реки Абу-Габле, происходила в 1883 году решительная битва, положившая конец египетскому господству истреблением одиннадцатитысячной армии. В то же время престиж европейцев сильно упал в глазах туземцев, потому что египетскими войсками командовал англичанин, генерал Гикс, и большинство его офицеров состояли до того на службе в британской армии. Во всем бассейне Нила стоустая молва, быстро переходившая от племени к племени, разглашала, что Англия была побеждена грозным махди. Пушки «неверных» тщетно гремели против воинов, посланных Богом.

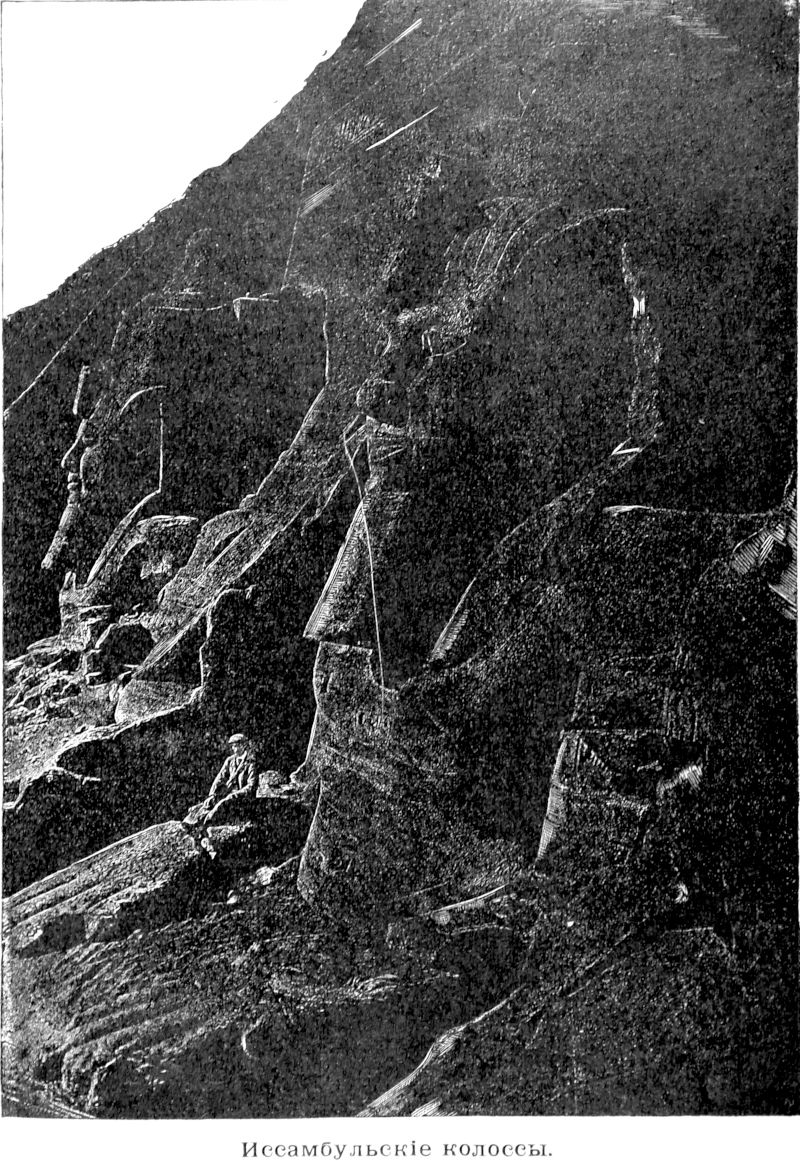

Вдоль больших караванных дорог в Кордофане до недавнего времени были протянуты проволоки электрического телеграфа, которого сильно побаивались туземцы: многие из них едва осмеливались говорить вблизи этих чудодейственных железных нитей, опасаясь, как бы их голос не был услышан в Хартуме или в Египте. К северу от Эль-Обейда, главный город, лежащий на караванной дороге между Кордофаном и коленом Нила у Даббе,—Бара, основанный донгольскпми купцами. Под дарфурским господством, до нашествия египтян, это торговое место находилось в самом цветущем состоянии: в то время, гласит предание, «все барские женщины, даже самые бедные, имели золотые серьги, золотые или серебряные браслеты и цепочки». Близ Бары происходила, в 1821 году, битва, доставившая египтянам обладание Кордофаном, и за которую отмстило, через два поколения, еще более кровопролитное сражение при Кашгиле. Одним из этапов на дороге между Барой и Даббе служит Каймарский или Каджмарский оазис, где находится маленькое перемежающееся озеро, наполненное соленой водой; но колодцы в окрестностях этого озера дают пресную воду, почти столь же хорошую, как нильская. Недалеко оттуда, в массиве Джебель-Гараза, на одной скале вырезаны курьезные рисунки, виденные французским путешественником Лежаном и представляющие, вероятно, набег или облаву на людей; одно из действующих лиц, гигантского роста, имеет бороду клином и одето в костюм, довольно похожий на костюм франков во времена первых крестовых походов. За этой горой, на дороге в Даббе, простирается оазис Эль-Сафи, один из лучших во всей Африке по богатству и великолепию своей растительности. Хотя необитаемый постоянным образом, этот оазис может быть рассматриваем как центр нации кабабишей, которые возделывают его земли и водят свой скот на водопой к находящемуся там озеру; во время проезда путешественника Кюни по меньшей мере около 15.000 верблюдов проходило в окрестностях озера Эль-Сафи. Вода, приходящая, может-быть, из Нила, посредством просачивания через песок или через ниже-лежашия горные породы, расстилается в виде обширной площади, усеянной островами; в период дождей уровень жидкой массы значительно повышается, так что деревья, растущие по берегам, бывают частию затоплены; стаи диких гусей и уток плавают на поверхности озера, тогда как берега усеяны птицами рыболовами, аистами, цаплями, ибисами, секретарями и пеликанами