I. Барка

На запад от Египта и принадлежащих к нему северных оазисов тянется плоскогорье Барка, часто называемое также Киренаикой, по имени пышного города Кирены, который был там построен эллинами. В политическом отношении это плоскогорье составляет часть регентства Триполи и, следовательно, состоит, по крайней мере по виду, под непосредственной властью константинопольского султана; но с географической точки зрения это страна, совершенно отдельная от остальной Триполитании, и современные события показывают нам, как неустойчиво нынешнее политическое равновесие. Очень вероятно, что в близком будущем раздел Африки, к которому теперь приступают европейские державы, передаст Киренаику и Триполитанию из рук Турции в руки других владельцев, быть-может, итальянцев. Впрочем, и теперь уже там управляют не те господа, которые получили из Стамбула оффициальный фирман инвеституры: высшею властью во всей территории, заключающейся между египетской границей и восточным Сиртом, является духовный орден сенусиев, возникший первоначально в Алжирии, и столица которого в Джарабубе, в оазисе Фаредга; турецкие чиновники терпимы в крае лишь под условием готовности сообразоваться с указаниями, даваемыми им представителями главы ордена, и все должностные лица, облеченные судебною или муниципальною властью, принадлежат к этой общине; по зову джарабубского махди моментально поднялась бы целая армия пеших и конных воинов, организованная помимо турецкого правительства.

Область африканского поморья, лежащая между Египтом и Триполи в собственном смысле, есть в настоящее время наименее посещаемая европейскими коммерсантами и наименее населенная страна во всем бассейне Средиземного моря. На этом обширном пространстве, ограниченном с одной стороны пределами Египта, с другой—низменностью, направляющеюся от оазиса Фаредга к заливу Большой Сирт, живет никак не более 300.000, может-быть даже не более 250.000 человек (по Камперио, приблизительное пространство и население Барки: 50.000 квадр. километр. и 246.000 жит., так что в среднем приходится по 5 жителей на квадр. километр). Пароходы, снующие в Средиземном море по всем направлениям, редко заходят в порты Барки; для международных торговых сношений морской берег, длиною около 2.000 километров, простирающийся от Александрии до Триполи, как будто не существует. Но присущая европейскому миру сила расширения имеет неизбежные следствия; нет сомнения, что Киренаика снова сделается европейской колонией, куда опять направятся, как это было двадцать пять веков тому назад, предприимчивые переселенцы из Греции и Италии. Выдвинувшееся прибрежье Барки отстоит менее чем на 400 километр. от мыса Матапан: в этих водах, где проходит раздельная зона между восточным и центральным бассейнами Средиземного моря, Африка как будто идет на встречу Европе, и нельзя не удивляться, что обратное движение западной цивилизации до сих пор еще не распространилось боковым потоком в этой ближайшей части «чернаго» материка. В то время как европейское влияние, следуя вокруг земного шара по великим морским путям, сделалось преобладающим даже в областях антиподов, оно почти не проникало в эту страну Ливии, которая в течение слишком тысячи лет принадлежала к эллинскому миру, средоточию науки и искусства. В эпоху римлян Киренаика рассматривалась как часть Греции: она составляла одну провинцию с островом Критом.

На северном фронте Африки округлый массив плоскогорья Киренаики соответствует берегам, ограничивающим на западе заливы Большой и Малый Сирт, и выдвинувшимся к Сицилии карфагенским мысом. Эти две страны сходствуют географическим положением, климатом и произведениями; обе они играли также роль в истории древнего мира: одна своими греческими колониями, другая—своей Тирской республикой. Некоторые писатели, сравнивая Кирену и Карфаген, указывали выгоды первой и выражали удивление, что она не сравнялась, по степени торгового процветания, со вторым. Несомненно, однако, что для международной торговли Карфаген занимал несравненно более выгодное положение, чем приморские города Киренаики. Не принадлежа к греческому миру, он не достиг той же высоты в общей цивилизации и не оказывал такого же влияния на развитие наук и искусств, хотя и у него не было недостатка в людях великих мыслью; но зато он играл гораздо более важную роль в движении международного торгового обмена. Окруженное со всех сторон пустынями, Киренское плоскогорье могло получать из внутренних местностей лишь небольшое число произведений трудным путем через оазисы, и все его естественные сношения ограничивались эллинскими островами и полуостровами, лежащими напротив, по другую сторону Средиземного моря. Карфаген, поставленный в более благоприятные условия, был портом обширной и многолюдной страны, простиравшейся далеко внутрь континента. Почти в виду Сицилии, на берегу того большого пролива Средиземного моря, где пересекаются главные судоходные пути из Греции в Испанию, он занимал центральный пост всего морского бассейна; кроме того, он имел над греческими городами то преимущество, что был ближе к Геркулесовым столпам, и корабли его первые завоевали беспредельный океан.

Разоренные арабами, особенно во время второго нашествия, в половине одиннадцатого столетия, жители Барки потеряли свою торговлю и культуру; страна снова впала в состояние варварства, опустошенные города и некрополи сделались убежищем диких зверей. Миф о Геркулесе и Антее рассказывает нам про борьбу греческих поселенцев с аборигенами Киренаики, почерпавшими, после каждого поражения, новую силу в любви к родной земле; вопреки басне, прославляющей победу Геркулеса, в конце концов одерживает верх Антей. Однако, нельзя сказать, чтобы тип древнего берберского населения все еще являлся господствующим; разнообразно видоизмененная скрещиваниями с греками, неграми и турками, берберская основа была заменена или почти совершенно преобразилась от смешения с арабами. Последующие иммиграции дадут политическое преобладание европейцам. но старая раса, вероятно, всегда будет иметь численный перевес, как и в остальной части северной Африки.

Будущее присоединение Киренаики к цивилизованному миру уже достаточно подготовлено исследованиями европейских путешественников. В начале XVIII столетия один французский путешественник, Лемер, изучал развалины греческих городов. Поль Люкас, Шау, Брюс, Гранджер видели некоторые части побережья. Итальянцы Червелли и делла-Челла, проникшие внутрь материка, в 1811 и в 1817 годах, первые привезли оттуда систематические наблюдения относительно почвы, климата, произведений и древностей страны. Затем следуют братья Бичи, занимавшиеся в особенности изучением морских берегов, тогда как артист Пако посетил преимущественно лежащие в развалинах города плоскогорья и описал их памятники. Делапорт, де-Бурвиль, Барт, Гамильтон, Бейерман, Гергард Рольфс, Мордок Смит и Порчер также объехали Киренаику, и в эти последние годы большое число путешественников—астрономов, географов, натуралистов—являлись один за другим в тех краях, почти все по поручению итальянского общества торгового исследования в Африке: это систематическое изучение страны имеет главною целью подготовить Италии пути к овладению древними греческими колониями.

Между Египтом и территорией Барки нет естественных границ. Холмы и плато, возвышающиеся на северной стороне оазиса Сивах, продолжаются на запад, но поднимаясь террасами, так что получили название Джебель по ту сторону залива Солум или Меллах, исходной точки демаркационной линии, проводимой оффициально между Египтом и Триполи. Мыс, доминирующий над заливом Солум, был даже для некоторых писателей древнего мира, наприм. Саллюстия, Помпония Мелы, краеугольным межевым столбом между Африкой и Азией, так как Египет они причисляли к восточному материку. В этом месте высшие точки плоскогорья переходят за 300 метров, и дорога прибрежья должна взбираться на выступающий гребень тропинкою, высеченной в виде ступенек, отчего весь этот мыс, до Рас-эль-Мелах, или «Соляного мыса», получил у греков название Катабатмос Мегас или «Большой спуск»; арабы, пришедшие из Египта, дают ему теперь имя Акабет-эль-Кебир или «Большой подъем». У Эль-Эдризи, арабского писателя, он называется «Подъемом по ступеням», Акабах-эль-Солум, откуда произошло нынешнее имя соседнего залива. Понятно, что эти обрывистые высоты и глубокая вырезка побережья, образуемая заливом Солум, во все времена считались у моряков и караванщиков естественною границей, хотя внутри страны плоскогорье продолжается с той и другой стороны без больших разностей уровня.

От залива Солум до большой дуги, западную оконечность которой занимает город Бенгази, прибрежье разрезано на две почти равные части заливом Бомба, над которым господствует на западе мыс, называемый Рас-эль-Тин, или «Мыс смоковниц». На восточной стороне этой глубокой бухты, которую уже заранее наметили, как самое удобное место для основания военного порта, подобного Специи, простирается берег древней Мармарики или Мармариды; на западной—изгибается, в виде красивой дуги круга, берег Киренаики в собственном смысле. Небольшая река, уади Теммим (длиною около 100 километр.), ясно разграничивает эти две страны, если не своей водой, которой в ней совсем не бывает в продолжение нескольких месяцев в году, то по крайней мере песками своего ложа: это единственный поток Барки, про который нельзя сказать, что он простая промоина, высыхающая спустя несколько часов после дождя. С каждой стороны этой промежуточной впадины, высоты представляют различный характер. Миоценовое плато Мармарики, с среднем, вдвое ниже плоскогорья Киренаики, и продольные углубления первого, почти все параллельные берегу, можно назвать скорее складками каменистой поверхности, чем настоящими долинами. На западе, в Киренаике, холмы вздымаются так высоко, что образуют настоящий горный массив, Джебель-Ахдар или «Зеленая гора», главные вершины которого переходят за 1.000 метров; но в специальном его значении это имя применяется только в западной части массива. Эта группа высот, отличающихся, впрочем, округленными формами, из всех африканских гор наиболее походит на Апеннины. Деревья и растения подлесья здесь те же, что и на Апеннинах: средняя температура на косогорах и в долинах мало разнится от температуры Италии; воздух, проходящий над лугами, пропитан таким же благоуханием, и такия же лазурные воды блестят у подножия береговых утесов, как и в Италии. Итальянцу, проезжающему по Барке кажется, что он опять видит свою родину. Известно также, чем была эта страна для эллинов, которые сделали из неё африканскую Грецию. В своем энтузиазме они поместили там первый из тех «Гесперидских садов», которыми их мореплаватели, пускавшиеся все далее и далее в своих отважных экспедициях, усеяли, так сказать, все пространство от Киренаики до областей крайнего Запада. Что касается арабов, то самое имя «Зеленая гора», данное ими высотам джебель Барка, свидетельствует об удивлении, которое возбуждал в них этот благодатный край. С какой бы стороны они ни направлялись к нему—с юга, с востока или с запада,—им всегда нужно было проходить через голые и безводные пустыни: контраст зелени и текучих вод производил такое сильное впечатление, что покрытые растительностью холмы и долины представлялись им настоящим земным раем.

Красотой своего вида плато Киренаики обязано главным образом изящному профилю своих гор, закругляющих свои высочайшие вершины в соседстве морского побережья. Плоский берег, местами весь розовый от бесчисленных обломков кораллов, составляющих около трети массы, окаймлен землями, которые постепенно поднимаются до основания отвесных утесов или крутых скал, разделенных узкими оврагами, где проложены тропинки, поднимающиеся косвенно по отлогостям. Над этим изрезанным краем известкового пьедестала показываются верхушки Джебель-Ахдара, за которыми начинается уже покатость пустыни; в южном направлении открываются ложа уади, лесистые холмы сменяются серирами, обширными каменистыми пространствами, или равнинами, покрытыми скудной растительностью чернобыльника и альфы. С переменою рельефа меняется и цвет почвы: горы Барки покрыты красноватой землей, которая подала арабам повод дать этой стране имя Барка-эль-Гамра, т.е. «Барка красная»; к югу же серый колорит и белизна песков или голых камней сменяют мало-по-малу плодородную красную глину возвышенной Киренаики: мы вступаем в «Барку белую», Барка-эль-Бейда, как ее прозвали арабы. Еще южнее, там, где бесплодная почва не производит уже никакой растительности, расстилается настоящая пустыня, не имеющая географического имени: это движущаяся дюна, голый камень или твердая глина, через которые с трудом пробираются караваны, находя лишь колодцы с солоноватой водой, да и те встречаются на больших расстояниях один от другого.

Северная часть Барки, лежащая впереди сериров и сыпучих песков «белой» области, пользуется истинно «итальянским» климатом. На уровне моря нормальная температура года, смотря по широте места, 21 и 22 градуса по Цельсию, следовательно, на несколько градусов выше, чем в южной Италии; но на высотах, омываемых более разреженным воздухом, температура понижается и сравнивается с температурой Сицилии и Неаполитанской области; кроме того, морские бризы, дующие с замечательной правильностью, освежают атмосферу. На плоскогорье Киренаики, на высоте 500 метров, теплота дня, умеряемая морским ветром, колеблется от 12° Цельсия зимой до 29 градусов летом. Ночью лучеиспускание почвы при ясном, безоблачном небе чувствительно понижает температуру, но и тогда термометр очень редко опускается до точки замерзания; вообще немногие климаты могут сравниться с климатом Киренаики по мягкости и равномерности. Путешественнику здесь не приходится часто страдать от крайностей тепла или холода; при том же он легко может переходить из одной зоны в другую, так как и равнина, и плато, и горы одинаково покрыты тем богатым красноземом, где с успехом произрастают все культуры умеренного пояса. Как рассказывает Геродот, в «Киренской территории три великолепных времени года. Морские берега изобилуют плодами земными, которые первые достигают зрелости: начинается жатва хлеба и сбор винограда; только что уберут урожай с полей и виноградников, как уже поспели плоды на холмах, и нужно приниматься за новый сбор. Затем приходит очередь вызревания плодов в высшей области, так что первая жатва уже выпита и съедена, когда наступает последняя: так киренейцы целые восемь месяцев в году только и делают, что собирают плоды земли».

«Красная» Барка принадлежит к средиземному поясу зимних дождей, хотя нередко ливни выпадают там и осенью: благодаря почти островному положению Киренаики, все ветры, за исключением южного и юго-восточного, приносят ей влажный воздух, и часто эта влажность, задерживаемая вершинами гор, спускается на землю, в виде обильных дождей. Случалось, что потоки дождевой воды, хлынувшие из оврагов к городам прибрежья, обращали в грязь и уносили в море многочисленные мазанки, а в домах, устоявших против наводнения, проваливались террасы, так как ливень пробивал тонкий слой битой глины, покрытой циновками и морской травой. Однако, годовое количество дождя все-таки меньше, чем в большей части европейских стран; по Фишеру, оно составляет, в среднем выводе, от 350 до 500 миллиметров, то-есть от половины до двух третей количества, выпадающего во Франции. Вообще, это годовое количество возрастает от Александрии до Кирены в западном направлении. При том значительная часть дождевой воды тотчас же исчезает в трещинах известковой почвы и таким образом пропадает для области плоских возвышенностей; она снова появляется лишь в равнинах, в виде обильных ключей, бьющих из земли у основания утесов; во многих местах, особенно на западной стороне Джебель-Ахдара, в соседстве города Бенгази, подземные воды уходили бы в море скрытыми галлереями, если бы древним не удалось перехватить их и опять вывести на поверхность. Несмотря на дожди, изливающиеся на горы, Киренаика не имеет ни одного постоянного ручья; что касается «Белой» Барки, в области песков и голых скал, то там встречаются только безводные уади, да на некотором расстоянии один от другого колодцы, на дне которых сочится солоноватая жидкость.

Растительность измеряется количеством дождевой воды, или получаемой прямо на почву, или дистиллируемой бьющими из земли ключами, и, следовательно, богатство её постепенно увеличивается в направлении от востока к западу. В то время, как Швейнфурт, тщательно исследуя окрестности порта Тобрук, в Мармарике, собрал 220 видов растений, Ашерсон насчитывает 493 вида для западной Киренаики. Верхняя часть плоскогорья, с которой дождевая вода быстро исчезает, поглощаемая воронкообразными углублениями почвы, представляет лишь сероватые пространства, где редкая трава выгорает летом под знойными лучами солнца: только изредка какая-нибудь малорослая акация, мастиковое или терпентинное деревцо прерывают однообразие бесплодного камня. Но на всех скатах и во всех лощинах, где почва долго сохраняет дождевую влагу, земляничное дерево, самбук, шиповник, мастиковое дерево, лавр и мирт растут смешанно вокруг зеленых дубов, туйи, больших кипарисов, более стройных, чем итальянские, и достигающих 50 метров (более 23 сажен) в вышину: в этих чащах вечно зеленых деревьев и кустарников сразу находишь разгадку имени Джебель-Ахдар, данного самому высокому массиву Барки. Леса страны теперь доставляют только бревна для постройки домов в приморских городах и дрова; но в давния времена киренаикская туйя служила материалом для выделки тех драгоценных столов с «тигровыми» или «барсовыми» прожилками, которые имели такую высокую цену в глазах римлян; не менее высоко ценился ароматический запах его древесины, посредством которого Цирцея, будто-бы, производила свои чары. На более близких к морю склонах растет целыми лесами дикая маслина, ягоды которой составляют любимую пищу коз и овец. Рожковое дерево, оставленное на свободе, пускает из себя такое множество отпрысков, что они образуют обширный купол зелени, под которым целая бедуинская семья удобно может устроить себе летнюю резиденцию, совершенно скрытую от взора посторонних. Как ручьи Греции, уади Барки окаймлены по берегам розовыми лаврами. Маленькия пальмы рассеяны кустами на берегу моря; хорошо орошаемые сады, окруженные так называемыми «варварийскими смоковницами» (этими выходцами Нового Света, которые теперь сделались одним из самых обыкновенных видов в средиземной флоре), наполнены фруктовыми деревьями итальянской зоны, над которыми там и сям господствуют высокие стволы и короны финиковых пальм: иная плодоносная долина, выходящая к морю, заключает в себе не меньше древесных пород, переплетающихся своими густыми ветвями, чем древний «Сад Гесперид», описанный в «Перипле» Скилакса. Где находилось это чудное место? Близ Вереники, по свидетельству Плиния, или, как говорит Скилакс, в соседстве Рас-Сем (Phycus древних), самого северного мыса Барки. По описанию греческого автора, Гесперидский сад занимал естественный овраг или бывшую каменоломню, в роде сиракузских латомий; братья Бичи полагают, что он был расположен в пропастях, ныне наполненных водой, которые находятся к востоку от гор. Бенгази; но ни одна из этих пропастей не имеет размеров сада, описываемого Скилаксом. Можно составить себе понятие об этом дивном саде, посетив, в окрестностях сицилийского города, покрытые пышной растительностью пропасти, которые неожиданно открываются среди каменистого плато: лимонные, апельсинные, персиковые деревья, ирга японская, стручковый багрянник, стремящиеся на вольный воздух и ясный свет, вытянулись на 15-20 метров в вышину; стволы этих гигантов окружены густым кустарником, а ветви их увешаны гирляндами лиан; аллеи усеяны цветами и плодами; из густой листвы раздается веселое пение птиц; над этим элизиумом благоухающих и цветущих деревьев высятся серые скалы, там и сям обросшие плющем или увенчанные кустом на каждом из выступов.

Растение, составлявшее некогда богатство Киренаики, и название которого вошло у древних в поговорку, в смысле драгоценнейшего сокровища, silphium или laserpitium, существует теперь только в диком состоянии на косогорах, если, впрочем, это то самое. Некоторые писатели древности говорят, что оно уже в их время исчезло, а из новых—Шроф, Эрстед, Ашерсон и другие высказали мнение, что растение, так высоко ценимое греками и римлянами за его целебные свойства, было не что иное, как один из видов асса-фетиды; однако, большинство натуралистов не сомневаются в верности гипотезы первого исследователя страны, итальянца делла-Челла, по которой сильфий есть то же, что дриас или адриас туземцев, тапсия (thapsia garganica) ботаников. Древние пиренейские монеты дают нам точное изображение этого зонтичного растения, хотя форма его там несколько утолщена и плод представлен с контурами чересчур сердцевидными. Как отвердевший сок античного сильфия, ценившагося на вес серебра, и который хранился вместе с сокровищами государства, жидкость, извлекаемая из нынешнего дриаса, считается у туземцев панацеей против всех болезней и употребляется в особенности для лечения ран животных; в Европе, исследования Гейнцмана тоже доказали, что это растение должно бы быть введено в современную фармакопею за его кровеочистительные свойства. Не замечено никакой видимой разницы между алжирской и киренаикской тапсией, а между тем должна существовать какая-нибудь особенность, так как алжирский вид не обладает целительной силой; с другой стороны, верблюды могут щипать алжирскую тапсию совершенно безопасно, тогда как дриас, растущий в Барке, смертелен для них, как был некогда смертелен сильфий.

В настоящее время территория Барки лишь в очень слабой степени способствует своими культурами увеличению богатств мира. Она не вывозит более ни лекарственных трав, ни розовой эссенции, ни белых трюфелей, составлявших некогда её славу: ячмень, пшеница, огурцы, кое-какие овощи, табак,—вот, вместе с плодами садов, единственные продукты киренского земледелия. Горные пчелы собирают превосходный мед в цветах кустов и трав. Способ культуры самый первобытный и сомнительно, чтобы баснословные урожаи, о которых рассказывают древние писатели, урожаи, когда хлеб родился сам-сто и даже сам-триста, возобновлялись в новые времена; напротив, теперь иногда даже бывает очень плохой урожай; в среднем, из пяти лет один неурожайный. Склоны Джебель-Ахдара всего более пригодны для культуры оливкового дерева: масло, получаемое из нескольких масличных плантаций, содержимых итальянцами, отличается превосходными качествами.

Столь богатая растениями, «Зеленая гора» очень бедна животными видами. Из хищных зверей там водятся только гиена и шакал; дикий кабан живет в лесных чащах лощин и оврагов; газели, зайцы, кролики разгуливают по плоскогорью. Пресмыкающиеся, птицы, насекомые принадлежат почти все к тем же формам, как и соответствующие классы животных в Мавритании. Саранча пожирает иногда молодые побеги, а пчела складывает свой мед в трещинах скал. К югу фауна, уже так бедно представленная в области высот, все более и более уменьшается; наконец, по ту сторону оазисов, она исчезает совершенно: перейдя уади Фарег, путешественник замечает, что даже блоха не последовала за ним; он не видит более ни одной раковины на земле, ни одной птицы в воздухе. В селениях и становищах Барки домашния животные те же самые, что и в Мавритании: мулы и ослы, козы и бараны, рогатый скот. Лошади уже не той удивительной породы, которую прославлял Пиндар, воспевая Киренаику, богатую «прекрасными конями»: теперешния лошади—маленькия и неуклюжия, но они крепки на ноги и очень выносливы, почти не знают усталости.

Страна Барка сплошь населена арабами, более или менее смешанными, но выдающими себя за чистокровных и говорящими языком Пророка, по египетским формам, с мавританским оттенком. В наружности жителей незаметно ни одной черты, которая бы указывала на следы эллинского или римского происхождения, а что касается берберского типа, то он в этой области настолько близок к арабскому, что трудно определить долю примеси той и другой крови в смешанном населении. В городах, как Дерна, Бенгази, где преобладает влияние торговли, нравы и обычаи мало разнятся от арабских, и женщины показываются на улице не иначе, как с закрытым лицом; жители группируются там по ремеслам и профессиям, а не по племенному происхождению. Но вне городов, айлеты, как называются племена Киренаики, занимают отдельные местности. Племя аулад-али, из египетской Ливии, распространилось на запад до гор Барки и владеет там обширными пастбищными землями; оно сменило древних мармарийцев, которые дали свое имя стране в эпоху Птоломеев и которые впоследствии были увлечены общим движением переселений и завоеваний по направлению от востока к западу. Племя зуйя кочует в соседних с гор. Дерна частях плоскогорья и спускается на юг до Белой Барки, к югу от гор. Бенгази; племя абейдат, более многочисленное, населяет, бок-о-бок с племенами бераса, гасса, дорса, области Джебель-Ахдара, лежащие к востоку и к западу от развалин Кирены; племя эштех живет в западной части горной цепи, над Бенгази, тогда как непосредственно к северу и к югу расположены становища племени брагта и других подразделений ауагиров, самого могущественного из всех айлетов: 10.000 пехоты и 1.000 конницы,—такова, говорят, вооруженная сила, которую различные кланы этого айлета могли бы выставить в поле в военное время. Гараби, могарба и другие менее важные племена обитают на нижних террасах, между горами Барки и пустыней. Все эти ливийские арабы любят раскрашивать себе сурьмой грудь, руки и лицо; женщины, которые здесь никогда не ходят с закрытым лицом, окрашивают себе нижнюю губу в черный цвет и обводят глаза той же краской; мужчины и женщины завертываются в гаули, род тоги, известной у европейцев под именем «баракана». Киренаикские девушки красивы в молодости, но ростом они гораздо ниже мужчин. Национальное блюдо—базина, род ячменной похлебки. Чума 1874 г. появилась между арабами Мерджа, древнего Барсе: говорят, что Киренаика есть, вместе с горами западной Персии и горами Ассира в Аравии, одна из трех стран, где зарождается бубонная чума.

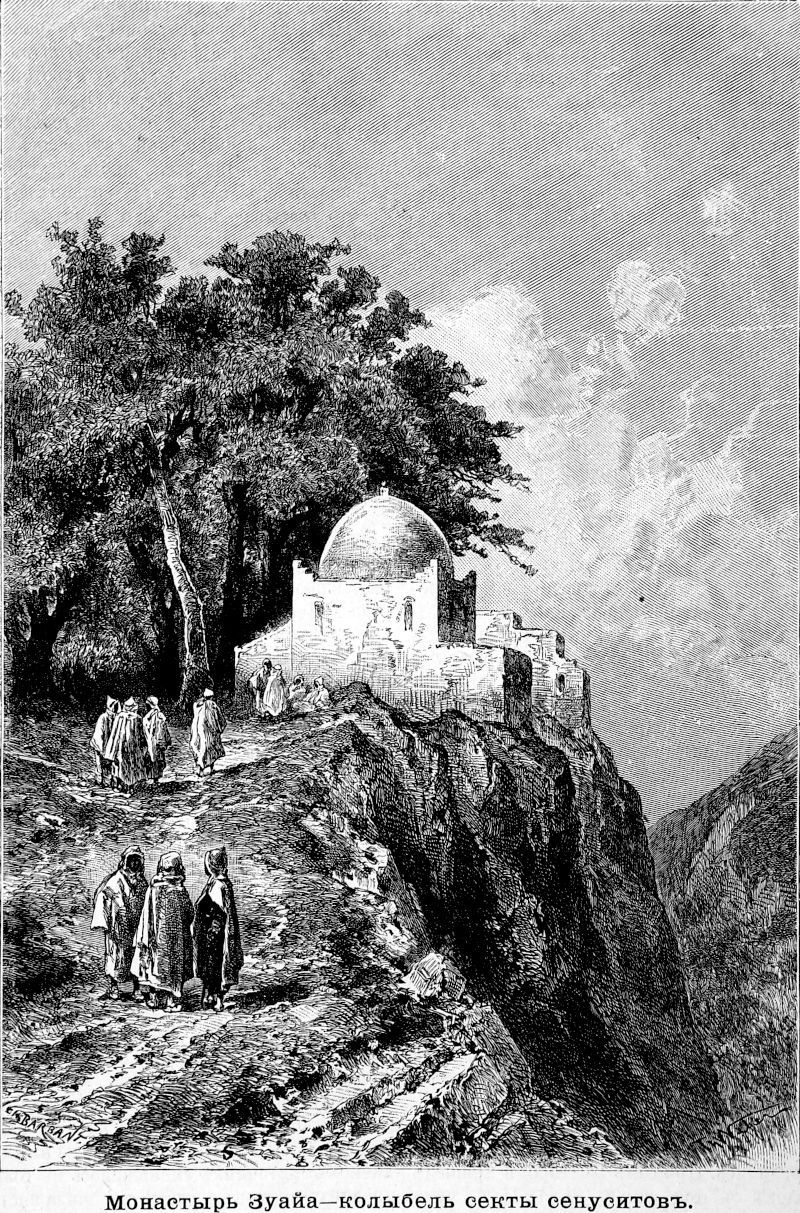

С половины текущего столетия, вследствие основания ордена сенусиев в этой части Триполитании, арабы Барки несомненно выиграли в материальной культуре и в нравственной связи; нравы изменились, и теперь уже не практикуется более обычай примитивного гостеприимства, описываемый всеми путешественниками, от Геродота до Барта, который обязывал супруга уступать свои права гостю. Но, с другой стороны, туземцы утратили прежнее радушие и добросердечие; они сделались суровыми и неприветливыми. В 1843 году алжирский шейх Сенуси-эль-Меджагири, вынужденный покинуть Мекку, где его подвижничество и строгость правил создали ему сильных врагов, пришел искать убежища в Бенгази, затем основал в Эль-Беиде, к западу от Кирены, первую зауйю, в одно и то же время монастырь, мечеть, школу, больницу, крепость и культурный центр. По следам его стали стекаться и другие беглецы, алжирцы по большей части, как и сам святой, призывавший их на «путь спасения», и тоже были хорошо приняты; возникли новые монастыри в других частях страны, и вскоре пришельцы из гостей сделались хозяевами; уже в 1851 году путешественник Гамильтон должен был защищаться от этих фанатиков. В настоящее время главное лицо Барки, даже в Бенгази, где развеваются консульские флаги Европы,—не мутесариф, назначенный султаном, а прокурор, или укиль, шейха сенусиев, которому правительство уступило даже право отправлять правосудие; в округе глава ордена имеет в своем распоряжении слишком 25.000 воинов, пеших и конных, не считая хуанов, или братьев, и их служителей, живущих в двадцати зуйях; повсюду можно встретить невольников и животных, заклейменных именем Аллаха, с печатью братства. А между тем, сам шейх не живет более в стране; с 1855 года он благоразумно удалился, чтобы быть подальше от зорких глаз Европы, в оазис Фаредга, который, принадлежа оффициально к Египту, находится в действительности вне черты, до которой распространяется фактическая власть вице-королевского правительства, в мархии, окруженной пустынями, где не командует ни султан, ни хедив. Первым его местопребыванием там был некрополь, высеченный в скале; теперь же шейх имеет в Джарабубе, своей столице, обширные строения, монастыри, казармы, арсеналы, склады, которые смотрятся в соленые воды озера Фаредга. Это и есть центр духовной империи, которая простирается, с одной стороны, до Сенегала, с другой—до Месопотамии, заключая в своих пределах по меньшей мере 1.500.000 подданных, которые все «в руках своего шейха, как труп в руках обмывателя мертвецов». Сын основателя, наследовавший своему отцу в 1859 г., сделался бесспорным и полновластным повелителем всех хуанов мира, которые видят в нем махди, «вождя», «руководителя», или вернее, «хорошо руководимаго», призванного восстановить могущество ислама. Правда, сенусии по виду не преследуют никаких политических целей; идеал их—соединить все правоверные ордена в одно теократическое тело, независимое от светской власти; они осуждают насилие и рекомендуют своим гонимым братьям не возмущение, но добровольную ссылку из стран, подвластных христианам, в независимые зауйи. Осуждая политическую агитацию, сенусии, тем не менее, стремятся к независимости, и их крепкая организация делает их гораздо более опасными врагами, чем многие беспокойные, всегда готовые к восстанию племена. Мусульманская солидарность доставила им более завоеваний, чем оружие. Так, они овладели Уадаем, выкупив партию невольников, которых негроторговцы вели в Египет, и отослав их обратно на родину, в качестве миссионеров общего дела; теперь уадайский султан только наместник джарабубского махди, и все его подданные присоединены к ордену. По всей вероятности, скоро настанут трудные времена для этих ревностных панисламистов, когда влияние Европы вмешается непосредственно, открытым или замаскированным присоединением территории Барки. Видимая власть турок и скрытое правительство сенусиев подвергаются опасности быть ниспровергнутыми в одно и то же время. Говорят, будто в эти последние годы правоверные, принадлежащие к ордену, особенно горожане в Бенгази, стали не так строги в соблюдении правил орденского устава; теперь уж не редкость встретить между хуанами курящих табак и носящих шелковую одежду, расшитую золотом и серебром.

Внимание европейских держав направлено главным образом на порты страны, защитить которые не может никакая туземная сила, и откуда им уже легко будет командовать внутренними дорогами. На востоке, в Мармарике, гавань, или марса, Тобрук, называемая также Табаркой, кажется, из всех портов представляет наибольшие удобства для безопасности кораблей и для устройства товарных складов. В этом месте, полуостровной массив, параллельный морскому берегу, общее направление которого от северо-запада к юго-востоку, оканчивается на восточной оконечности двумя острыми мысами, соединяясь с другой стороны с твердой землей невысоким перешейком. Бухта, длиной около 3 километр., ограничена на севере этим полуостровом, а на юге высокими берегами и утесами плато, изрезанного оврагами, где иногда можно видеть блестящие каскады в 150 метр. высоты: суда, имеющие более 10 метр. водоизмещения, могут с полной безопасностью стоять на якоре в этом большом естественном порте, защищенные от всех ветров, кроме восточного и юго-восточного; волноразбиватель, загибающийся дугой при входе в бухту, мог бы задерживать зыбь, набегающую с востока, и таким образом превратил бы Тобрук в одну из лучших и обширнейших пристаней Средиземного моря. Сохранившиеся еще развалины Антипиргоса или какого-то другого греческого города, при основании полуострова, и остатки сарацинского замка на северном берегу залива доказывают, что эта драгоценная гавань никогда не была теряема из виду, хотя прилегающие к ней местности почти пустынны. Вероятно, в древности Тобрук служил пристанью пилигримам, отправлявшимся в оазис Юпитера Аммона; корабли, плывшие из Рима в Александрию, останавливались в этом порте. В настоящее время отсюда отправляют скот, проданный александрийским поставщикам соседними пастушескими племенами (вывоз скота из Киренаики в Александрию в 1882 году: 14.000 голов); отсюда же снабжаются продовольствием, путем контрабандной торговли, Джарабуб и другие зауйи хуанов братства сенуси. Швейнфурт обнаружил на окружности Тобрукской бухты следы местного поднятия почвы: он нашел, до высоты 50 метр. и на расстоянии 700 метр. от берега, раковины соседних морей, сохранившие еще свою натуральную окраску. Далее на западе, близ Кирены и Бенгази, Гамильтон видел, как он полагает, признаки противоположного явления—оседания прибрежья.

Залив Бомба, более посещаемый, чем Тобрукская бухта, мелкими каботажными судами, имеет то преимущество, что находится непосредственно к востоку от собственной Киренаики, в соседстве с плодородной и относительно населенной страной; но он гораздо более, чем Тобрук, открыт ветрам с моря, и большие корабли, заходящие в этот залив, должны останавливаться в большом расстоянии от берега: только мелкие суда идут искать безопасного пристанища позади островов, лежащих у входа в залив. Место якорной стоянки, называемое «гаванью Менелая», находится в северной части рейда; но на соседнем берегу рассеяно лишь несколько хижин. Эллинские города, существовавшие некогда в этой стороне, исчезли почти бесследно, и в виду крайне нездорового климата побережья, где уади Теммим теряет свои воды, разливаясь вонючими лужами, основание здесь европейской колонии, часто предлагаемое в итальянских журналах и газетах, было бы делом очень опасным. В этих водах моря береговое течение, направляющееся от запада к востоку, когда нет противного ветра, движется с средней скоростью около 21/2 километр. в час.

Надо обогнуть на севере красноватые утесы мыса Рас-эт-Тин и плыть вдоль берега на северо-запад километров пятьдесят, прежде чем увидишь город—первый, который имеет территория Барка на восточном берегу. Город этот, Дерна (древняя Dernis), заселенный в XVI веке андалузскими маврами, состоит из пяти деревень или отдельных кварталов, из которых один представляет лишь груду развалин, и которые разделены на две группы ложем ручья. Каждый дом в Дерне окружен трельяжем, обвитым виноградными лозами, каждый имеет свою пальму, под которой и собираются обитатели после дневных трудов. Из всех садов Киренаики дерненские по их тенистости и обилию плодов наиболее заслуживают названия «Гесперидских»: орошаемые двумя ключами, бьющими из земли в нескольких километрах от основания гор и разветвляющимися на тысячу канав и канавок, они составляют густыми чащами своих зеленеющих деревьев яркий контраст с голыми, серыми скалами оврага. Сады эти производят финики, винные ягоды, виноград, апельсины и лимоны, а также превосходные бананы, которые, вместе с шерстью, пшеницей, воском и медом, привозимыми с плоскогорий, с губками, вылавливаемыми на соседних мелях, и с кое-какими тканями, выделываемыми в крае, составляют главные статьи маленькой отпускной торговли. Масличные рощи, сохранившиеся в окрестностях со времен римской эпохи, не дают более никаких продуктов; в них следовало бы все деревья заменить новыми насаждениями. Дерненские коммерсанты имеют сношения с Бенгази, Мальтой, Канеей, Александрией, и употребляют для этих сношений суда, которые стоят на якоре в некотором расстоянии от города, в рейде, открытом всем ветрам, кроме западного и южного; в ненастное зимнее время суда укрываются в заливе Бомба. В 1815 г., когда Соединенные Штаты отправили экспедицию против Триполи для обуздания морского разбойничества, отряд моряков овладел Дерной и воздвиг там батарею, остатки которой видны и теперь еще, к западу от города; американцы начали также прорытие гавани у выхода оврага, но пребывание их на материке было непродолжительно, и с тех пор работы эти не возобновлялись. При том же город пришел в упадок с этой эпохи: в 1821 г. чума уменьшила число жителей с 7.000 на 500; большая часть Дерны была покинута, и теперь в ней едва-ли насчитается две трети того населения, которое она имела в начале этого столетия.

К западу от Дерны первый порт, открывающийся на морском берегу, сохранил, в слегка измененной форме, имя «гавани спасительницы», которое дают ему некоторые греческие писатели: это Марса Суза, Аполлония Птоломеев. Благодаря своей маленькой гавани, хорошо защищенной от волн цепью островков и подводных камней, этот приморский город сделался довольно важным, на что указывают обломки памятников, которые еще видны внутри старых стен и даже за городской чертой, на узкой цепи скал, продолжающейся в восточном направлении. Но порт исчез в большей части, быть-может, вследствие понижения почвы, видоизменившего очертания берегов, ибо древние могилы и каменоломни находятся теперь ниже уровня Средиземного моря, как предполагаемые «купальни Клеопатры» в окрестностях Александрии. Впрочем, Аполлония не имела независимого существования: она была лишь морской пристанью гораздо более значительного города—гордой Кирены, которая стояла в 16 километр. к юго-западу, на самом краю плато, откуда открывается обширный вид на расстилающиеся внизу равнины и холмы побережья. Легко понять, почему доряне из Феры, основавшие «златотронную» Кирену двадцать пять веков тому назад, покинули свои колонии на морском берегу и выбрали себе эту возвышенную позицию, удаленную от моря, хотя им тогда нечего было бояться нападений пиратов. Причина та, что они хотели господствовать над населением возвышенностей, доставлявшим им свои произведения, как жизненные припасы, так и товары для торговли, и что эта сильная стратегическая позиция представляла им леса, плодородную почву, а главное—великолепный источник, от которого самый город получил свое имя и который был посвящен Аполлону, как морская пристань. В глазах местных арабов славу лежащего в развалинах города составляет также источник живой воды, бьющий из скалы. Имя Кирена мало употребительно: они обыкновенно называют Кирену Айн-эш-Шехад, то-есть «вечный» или «неизсякаемый фонтан», да и вся окрестная местность обозначается тем же наименованием. Однако, количество воды в «неизсякаемом» источнике уменьшилось не только с древних времен, но даже с начала настоящаго столетия: черты, оставленные на скале выше нынешнего уровня, не оставляют никакого сомнения в этом отношении. Скала, из которой поток, разливающийся между куполами мастиковых дерев и ракит, высечена в виде стены, и на этой белой стене видны обрисовывающиеся в форме фронтона следы кровли храма, прикрывавшего фонтан при выходе его из горы. Галлерея, откуда он льется, была высечена рукой человека на протяжении около 400 метр., но туземцы долго не пускали туда европейцев, уверяя, что галлерея оканчивается у колеса, усаженного острыми ножами и непрерывно вертящагося перед сокровищем. Кроме большого фонтана, приуроченного к мифу о Кирее, дочери лапитского царя, в Кирене были и другие источники, между прочим, ключ, называемый ныне арабами Бу-Гадир или «Отец зелени» и текущий на северо-запад по лесистой долине. На плато была вырыта цистерна, одна из величайших и наилучше построенных, какие сохранились от древних времен. К юго-востоку от развалин, на еще более высокой террасе, находится цистерна Сафсаф, в форме канала, имеющая 265 метр. длины: она выложена огромными плитами, которые покрывают ее по всей ширине около 6 метров.

Кирена, имя которой сделалось именем всей страны, сохранила еще кое-какие остатки памятников, украшавших ее в эпоху её славы, когда она отражала ливийцев, давала отпор Египту и распространяла далеко на африканском континенте греческую цивилизацию: Аристотель написал её историю, не дошедшую до нас, и между её сынами были люди, приобревшие громкую славу, как философ Аристипп, поэт Каллимах, астроном Эратосфен. Со времени Пако, первого из европейских путешественников посетившего эти руины, они стали менее явственны, и многие изваяния уже растащены; но и теперь еще можно различить храмы, театры, стадий, колоннады и городские стены, ограничивавшие часть плато, около 5 километров в окружности; со стороны равнины местоположение города оканчивается высокими мысами, разделенными обрывистыми и глубокими оврагами. Во многих местах, скала была гладко выровнена, словно выстругана, чтобы приготовить более удобную поверхность для постановки зданий; через плоскогорье проложены дороги, на которых еще сохранились колеи. Но что всего более возбуждает удивление путешественников, это громадный город мертвых, окружающий то, что было некогда городом живых на западе, на востоке, на юге, на расстоянии нескольких верст; кажется, что вся Кирена была обширным некрополем; в этом отношении с ней не мог бы сравниться ни один эллинский город. Очевидно, соседство, затем господство египтян оказало влияние на киренских греков: вместо сжигания своих покойников, они стали хоронить их в гротах или под гробницами. В ином овраге встречаешь тысячами зияющие отверстия погребальных пещер; иной мыс оканчивается десятью, двенадцатью террасами в виде ступеней, из которых каждая несет ряд надгробных памятников: одни массивные, в стиле почти египетском, другие—украшенные изваяниями, окруженные колоннадами, как маленькие греческие храмы; кое-где можно еще различить следы древнего разноцветного украшения. Большинство гробниц стоят на склепах, высеченных в известковой скале; легкость работы в этой пористой горной породе позволила вырыть таким образом целый подземный город; теперь в одном из больших мавзолеев Кирены расположился сенусианский монастырь. На дороге, которая вела в Аполлонию, у основания киренских мысов, большие кладовые, служившие, быть-может, и могилами, также были высечены в скале. В настоящее время видны только следы этого древне-греческого пути. Смит и Порчер реставрировали его или, лучше сказать, открыли новый путь для перевозки драгоценных статуй, собранных ими для Британского музея; но туземцы очень косо смотрели на эту работу: они знают, что проложенная дорога облегчает вход солдатам и сборщикам податей.

В сотне километров к юго-западу, на плоскогорье, одна котловина, длиной 30 и шириной от 10 до 12 километров, известна у арабов под именем Мердж: там стоит теперь одно единственное дерево—пальма, служащая путеводителем путешественникам. На этом бывшем дне озера был расположен древний эллинский город Барке, соперник Кирены, потом первый, по степени важности, между «пятью городами», от которых страна получила название Пентаполя (Пятиградие); это крайний пункт континента, до которого доходили персы, при Дарие, двадцать четыре века тому назад. Греческая Барке превратилась впоследствии у арабов в Барку, и так же, как Кирена, дала свое имя всей территории, от египетских границ до Сиртского залива. Этот город не оставил по себе, как его соперник, импонирующих руин, восходящих ко временам эллинов, но он имел важное значение в средние века, как главный этап для арабских армий между Александрией и Тунисом; он был тогда центром торговли и продовольствия. От этой эпохи процветания Барка сохранила только развалины замка, да обширные цистерны (она не имела, как Кирена, неизсякаемых источников). При Птоломеях она была заменена, как главный город, её морской пристанью, Птолемаидой, имя которой мало изменилось в арабской форме. Теперь Тольмита уже не город, но еще видны остатки её древних стен, имевших не менее 7 километров в окружности, и фундаменты многих зданий; эти развалины заняты племенем марабутов агаил, которое, из зависти к соперникам по ремеслу, долго противилось пропаганде сенусиев, но, наконец, должно было, в свою очередь, обратиться в их веру. Гавань, хотя почти совершенно засыпанная песком, представляет безопасное пристанище мелким судам, до самого Бенгази, который находится верстах в ста к юго-западу. Древняя Тейкера, другой приморский город, бывший в числе «пяти городов», вместе с Киреной, Аполлонией, Барке и Гесперидой, сохранила свое имя, как и Птолемаида: арабы называют ее Токра; тщетно давали ей оффициально наименование Арсинои, потом Клеопатриды. Токра не имеет ни храма, ни порта, а только несколько лачуг да могилы, из которых арабы сделали себе летния жилища; но городские стены её принадлежат к числу наилучше сохранившихся валов, какие завещаны нам древним миром. Хотя вновь отстроенные Юстинианом, они покоятся на более древних фундаментах, и многие фрагменты восходят к македонской эпохе: двадцать четыре четыреугольные башни фланкируют эту великолепную ограду.

Эугесперида, Гесперида или Гесперия, которой дали это имя, вероятно, потому, что она лежала к западу от Киренейской области, и которая впоследствии была названа Вереникой, в честь киренеянки, супруги Птолемея Эвергета, сделалась в наши дни городом Бенгази: нынешним своим наименованием город обязан одному святому, гробница которого находится по близости, на самом берегу моря. Столица территории Барки и всей восточной Триполитании, в то же время самый многолюдный город страны, Бенгази занимает местоположение древней Геспериды, исключая части мыса (где теперь стоит замок), которая была размыта волнами, и своими обломками способствовала засорению гавани. Город расположен на южной оконечности скалистого мыса, омываемого с запада и юга морем; на восточной стороне расстилается соленое озеро, составлявшее часть Средиземного моря даже в историческую эпоху, и в которое и теперь иногда, во время бурь, вторгаются морские волны; летом оно представляет болотистую котловину, покрытую тонким слоем соли. Посередине перешейка, между озером и морем возвышается горка, как полагают, тот самый остров, который, по описанию древних авторов, лежал среди гавани, и на котором был воздвигнут храм Венере, замененный теперь гробницей Марабута. Другие озера или, вернее, болота тянутся на севере и на юге, отделенные от моря узкой береговой полосой. Однако, Бенгази имеет менее нездоровый климат, чем большая часть других городов этого побережья, благодаря бризе, уносящей вредные испарения этих болотистых водовместилищ. Но в жилищах кишат насекомые: у туземцев вошло в поговорку, что Бенгази—это настоящее «мушиное царство».

Так как столица Барки находится в постоянных сношениях с оазисами пустыни посредством караванов, которые еще недавно тащили за собой целые партии невольников, то население Бенгази очень смешанное: негритянский элемент сильно представлен между всеми потомками берберов и арабов. Евреи, замечательные своей красотой, тоже очень многочисленны между жителями Бенгази: они поселились в крае в эпоху, предшествовавшую их собственным преданиям, и происходят, вероятно, от тех израильтян, которые эмигрировали в Веренику во времена Птоломеев, с собственным политическим устройством и со своими архонтами, и которые сделались довольно могущественны, чтобы подняться против греков и перебить их. Эмигранты из Мавритании тоже составляют значительную часть населения Бенгази, с тех пор, как духовный орден сенусиев сделал нравственное завоевание страны и управляет ею через посредство начальников племени и турецких чиновников. Наконец, европейская колония, представляемая главным образом мальтийцами, итальянцами и греками, с каждым годом приобретает все большее значение, численность её доходит до 1.000 человек на 15.000 жителей.

Бенгази уже не кучка убогих домишек из битой глины и рогож, каким его видели редкие путешественники в начале столетия: теперь он имеет солидные каменные дома, в один и два этажа, маяк, церкви, мечети и синагоги; но в нем нет более ни одного памятника его прошлого; только несколько камней указывают место нахождения молов и набережных. Однако, в земле нашли драгоценные изваяния, вазы, надписи, медали, и добрая часть этих находок досталась Луврскому музею, благодаря раскопкам Ватье-де-Бурвиля. Недавно кое-что сделано по улучшению порта; но в сравнении с тем, что было две тысячи лет назад, он много потерял в протяжении, глубине и безопасности: суда, сидящие в воде более, чем два с половиною метра, не могут входить в гавань и должны бросать якорь в открытом море; зимой, воды Бенгази почти совсем не посещаются судами. Несмотря на эти неудобства, город ведет значительную и постоянно возрастающую торговлю, особенно с Францией; он ввозит бумажные ткани, сахар, вино, строевой лес; но уже не вывозит, как прежде, слоновой кости, золота и страусовых перьев; в настоящее время главные предметы отпуска—живой скот и зерновые хлеба, отправляемые на остров Мальту, шерсть, коровье масло, кожи, соль, собираемая в окрестных озерах, губки, вылавливаемые у киренейского берега. Внешняя торговля Бенгази, по ценности, составляла в 1862 г. 1.026.000, в 1871 г.—2.500.000, в 1879 г.—11.685.000, в 1890 г—11.076.450 франков. В 1890 г. в порт Бенгази пришло: 52 парохода в 34.321 тонну и 252 парусных судна в 14.084 тонны. Теперь греческие и итальянские моряки собирают наибольшую часть губок при помощи скафандры (пробочной фуфайки); немногие ныряльщики бросаются голые в воду. Стоимость годового улова губок определяют в 2.000.000 франков.

Окрестная местность вокруг Бенгази очень плодородна в значительной части своего протяжения, именно на северных берегах, изгибающихся к Токре; но почва еще слишком обширна для земледелия, и каждый может выбирать себе любое поле: кто посеял, тому и принадлежит урожай. Пальмовый лесок, единственный на берегу Киренаики, к западу от Дерны, занимает часть полуострова на север от города, и несколько садов и огородов окаймляют озера, но их нужно было культивировать особенным образом, чтобы фрукты и овощи хорошо родились. Для этой цели снимают поверхностный слой почвы и устилают дно рогожами, после чего канавы снова наполняют вырытой землей, смешанной с удобрением: говорят, что рогожи не позволяют соляным частицам подниматься в растительную землю и задерживают навоз. На востоке, бывшие каменоломни и естественные впадины или котловины утилизируются садовниками, которые возделывают их дно; это тоже были «Гесперидские сады», подобные тому, о котором говорит Скилакс, и садам, существующим в окрестностях Сиракуз. Некоторые из этих пропастей наполнены водой, или временно, после дождей, или постоянно, вследствие инфильтрации ключей. В 8 километрах к востоку от города, в глубокой галлерее течет подземный ручей: этот таинственный поток есть Лафон или Лета, «река Забвения», которая то покажется на мгновение, то опять исчезнет; впрочем, одна струя этих скрытых вод бьет из трещины скалы и уходит в озеро, омывающее город Бенгази с восточной стороны. Этот болотистый бассейн и сам прославился в истории мифов: по словам Пиндара, Страбона, Лукана и неизвестных авторов «Таблицы Пейтингера», это—одно из Тритоновых озер; другое находилось к западу от Сиртского залива.

За Бенгази, морской берег сначала продолжает направляться к юго-западу, затем поворачивает к югу и юго-востоку, прежде чем описать большую кривую, в виде полукруга, образующую залив Большой Сирт. Ни одного города, только несколько групп лачуг да становища бедуинов рассеяны на громадной окружности этого обширного южного бассейна Средиземного моря; город Аджабия, многолюдный и торговый в средние века, как морская пристань оазисов, не оставил после себя даже развалин. Крепостцы, довольно многочисленные в соседстве Бенгази, более редкия в южном направлении, защищают морской берег; одни из них—простые башни арабской постройки, другие—античные бастионы, сложенные из циклопических камней. Это четыреугольные ограды, с закругленными углами, внутри наполненные землей почти до верху, так что вершина стены образует парапет для защитников; вне стен глубокий ров, с выступающим контрэскарпом, высечен в скале; несомненно, эти укрепления были воздвигнуты цивилизованным населением, предшествовавшим арабам. Возделанные поля, все реже и реже встречающиеся, по мере того, как удаляешься от столицы Барки, чередуются с травяными степями или с соляными прудами, имеющими болотистые берега. Невысокие холмы, изрезанные оврагами, где живут гиены и шакалы, выдвигаются мысами к морю и подводные скалы выступают рядами из вод, тогда как в других местах тянутся плоские берега, окаймленные дюнами. Ни одна пальма не вздымает своей густолиственной короны над этим песчаным берегом, которого так боятся моряки, и о который почти всегда ударяются волны, нагоняемые северным ветром. В этой части прибрежья существует только одна гавань, образуемая цепью рифов: это—Брайга, куда приходит несколько шлюпок за грузами серы, собираемой в некотором расстоянии внутри страны, к югу от крайней южной вогнутости залива, называемого иногда, по причине этих рудных месторождений, «Серным заливом»; недалеко оттуда находится соляное озеро, уровень которого, вследствие испарения, сделался ниже уровня Средиземного моря.

В Мухтаре, там, где дорога, ведущая к копям, подходит к морскому берегу, кучи камня обозначают границу между территорией Бенгази и Триполи в собственном смысле. Близ этого места, как полагают комментаторы, произошла,—если только это не сказка древних авторов,—памятная встреча молодых скороходов из Кирены и Карфагена, которые, выйдя в один день каждый из своей территории, должны были провести границу в том пункте, где сойдутся. Но два брата Филены, бежавшие за Карфаген, при помощи какого то-обмана, на много опередили своих противников; когда им пришлось выбирать между смертью тут же на месте и новым испытанием, лучше контролируемым, они предпочли дать себя похоронить под памятником, который с тех пор и обозначал общую границу двух государств: алтарь Филенов был с того времени святым местом для карфагенян.