V. Феццан

В политическом отношении Феццан принадлежит к турецкой провинции Триполи; по своему положению на юге Черных гор, также по климату, он составляет часть Сахарского пояса; наконец, по его негритянскому населению, он должен быть причислен скорее к области Судана, чем к северной Африке. Однако, относительно значительное протяжение его оазисов и их доступность через дороги, идущие из Триполи, делают его промежуточной областью между побережьем и Сахарой. В древности римское завоевание присоединило страну «Фазанию» к средиземноморскому миру; затем арабы проникли туда победителями, в первое полустолетие геджры, и наконец, турки, наследники Рима чрез Константинополь, окончательно установили там свое владычество в первые годы настоящего столетия, после длинного ряда войн, которые происходили не от стремления жителей к независимости, а от честолюбия соперничавших родов, добивавшихся власти. В наши дни через Феццан ввозится большая часть европейских товаров в самый центр черного континента, и, следовательно, совершается постепенная работа ассимиляции между людьми. Впрочем, как ни велика историческая роль Феццана, служившего входными воротами Центральной Африки, сам он, как область малонаселенная, не представляет сколько-нибудь важного значения; по детальной статистике путешественника Нахтигаля, все население этой страны не превышает 43.000 человек, даже 37.000, если исключить обитателей оазисов, лежащих на севере раздельной цепи. Но хотя бы население простиралось до 200.000 человек, как полагает Рольфс, и тогда не пришлось бы, средним числом, даже по одному жителю на квадр. километр, ибо в естественных своих пределах, между Черной горой на севере, предгорьями Джебель-Ахаггар на западе, передовыми плато Тибести на юге, и ливийскими пустынями на востоке,—Феццан занимает пространство по меньшей мере в 300.000 кв. километров. Административные пределы этой территории гораздо шире, так как они заключают в себе также, на севере Черной горы, оазисы Зелла, Джофра и всю покатость Средиземного моря до Бу-Нджейма.

В последние сто лет Феццан был посещен многими путешественниками. В 1798 г. Горнеман, один из миссионеров, посланных обществом исследования Африки, перешел оба Гаруджа, Черный и Белый, путем, которым не ходил ни один европеец после него. Двадцать лет спустя, Лайон изучил главную торговую дорогу из Триполи в Мурзук и определил астрономически несколько пунктов, к которым впоследствии примкнули маршруты Уднея, Денгама и Клаппертона. Путешествие Барта, Овервега и Ричардсона, в 1850 году, было совершено по прямой дороге, идущей через большую Красную Гамаду. Затем следовали важные исследования Фогеля, Дюверье, Бейермана, Рольфса, фон-Бари, Нахтигаля, которые не только начертили на карте сеть пройденных ими путей, но еще прибавили к ним маршруты многочисленных арабских разведчиков: так, Рольфс сообщил в Европе об открытии одного из оазисов Вау арабом Могамедом-эль-Таргони, уроженцем оазиса Зелла.

В целом, Феццан расположен в виде амфитеатра: он окружен с трех сторон плоскогорьями, а дно его покато к востоку. Средняя его высота над уровнем моря около 500 метр., и низшие точки оазисов, вероятно, лежат не ниже 200 метров. По Барту, самая глубокая впадина находится около колодца Шараба, к востоку от Мурзука; озеро держится по целым месяцам в этой котловине, куда стекают воды обширного бассейна. Внутренность феццанского цирка довольно холмистая, и вид рельефа, также как абсолютная высота страны, доказывают, что этот бассейн не был покрыт морскими водами в недавнюю геологическую эпоху, как предполагали многие географы не только относительно Феццана, но и относительно всей Сахары. Тем не менее, во многих местах замечаются следы прежнего пребывания соленой воды, и волны сыпучих песков, гоняющиеся одна за другой на западных плоскогорьях, равно как мозаичные полы из шлифованных и разноцветных камешков, украшающие поверхность восточных сериров, свидетельствуют в пользу гипотезы, по которой эти пространства когда-то находились под водой. Между гористыми краями окружности, поверхность Феццана состоит из второстепенных террас, большая ось которых направлена от запада к востоку, и которые отделены одна от другой расселинами около 50 метр. средней глубины. Эти промежуточные понижения почвы, узкия и извилистые, тоже называются «уади», подобно ложам временных ручьев северного Триполи; но в них никогда не образуется правильного потока, так что вернее было бы дать им название гофра, или «ров», которое носит один из этих оврагов, Мурзукский. Одни из уади—песчаные или глинистые долины без всякой растительности, другие—зеленеющие лощины, осененные пальмами. Не образуя речного разветвления в собственном смысле, рвы эти сходятся, однако, один к другому, но не все достигают общего русла в восточной части страны: где пески, где скалы прерывают на востоке эти неразвившиеся долины.

Южный склон массивов Джебель-эль-Сода и Гарудж-Черный представляет очень пологий скат; он продолжается на юге предгорьями и террасами серира Бен-Афиен, невысоких плато, покрытых мелким камнем, который сильно затрудняет ходьбу. На юге хребта Сода нужно пройти пространство около 130 километр., прежде чем достигнешь утеса, у подошвы которого начинается собственно Феццан; на всем этом пространстве, почти совершенно пустынном, есть только одно зеленеющее воронкообразное углубление—оазис Фога, Первый уади Феццана тянется вдоль самого основания Красного плоскогорья; это—уади Геран, где виднеются там и сям одиноко стоящие деревья около колодцев, в сырых ложбинах; за исключением этих ложбин, почти на всем своем протяжении он представляет лишь сыпучие пески, усеянные глыбами песчаника, почерневшими от солнечного зноя. Но при слиянии его с другим, более широким, уади, над которым господствуют, с северной стороны, крутые откосы предгорий Черной Горы, вид долины меняется: слой чернозема покрывает дно уади Эш-Шиати, и корни пальм встречают сырой песок на глубине (средней) 3 метр. Измерения абсолютной высоты этого уади, сделанные путешественниками, настолько разнятся между собою (от 350 до 500 метр.), что нельзя составить себе понятие об истинном скате долины: полагают, что она наклонена от запада к востоку, подобно другим уади; возможно, однако, что она выше к середине, чем на оконечностях.

К югу от рва Эш-Шиати, теряющагося на востоке среди скал Гаруджа Белого, высится терраса, имеющая в некоторых местах около сотни верст в ширину, хотя там и сям в этой мощной массе открываются узкие уади и маленькия зеленеющие лощины, по большей части необитаемые. Один из этих уади, Зелаф, имеющий вид трещины почвы, наполнен лесом финиковых пальм, великолепные плоды которых принадлежат прохожим; однако, обычай запрещает им уносить с собой запасы плодов: оставшиеся после прохода караванов финики собираются жителями Эш-Шиати. Плоскогорье, в котором открывается зеленеющий ров, уади Зелаф, все занято на западе морем песков; эдейены, то-есть «песчаные горы» на языке темагак восточных туарегов, тянутся, по Дюверье, который переходил их в двух местах, на пространстве 800 килом. в длину, от запада к востоку, при средней ширине около 80 километр.; в той части плоскогорья, где проходит главная караванная дорога между Триполи и Мурзуком, песчаная масса перестает расстилаться в виде сплошного моря и разлагается на отдельные архипелаги и горки. Гряды дюн не следуют одна за другой в правильном порядке; некоторые из этих высот стоят даже в виде совершенно уединенных остроконечных гор. На севере Джермы караван Барта встретил извилистые валы песков, переход через которые был дотого труден, что люди принуждены были разравнивать гребни руками для того, чтобы верблюдам было где поставить ногу. А между тем это были еще не самые высокие дюны: восточнее, Фогель, измеряя тригонометрически высоту одной песчаной горы, нашел, что она поднимается на 162 метра над уровнем маленького озера, наполняющего впадину плоскогорья.

Удивительно, что в этой области, где дожди так редки, сохраняются, среди дюн, озера, постоянные или периодические. В одной только группе, на севере Мурзукской гамады, насчитывают с десяток таких озер; впрочем, почти все они трудно доступны, по причине окружающих их бугров мелкого песку, в котором глубоко вязнут ноги. Два из этих озер содержат в своей воде хлористый натрий и углекислый натр, как Натроновые озера египетской пустыни: отсюда и название Бахр-эль-Труния, или «Натроновое море», под которым известно одно из озер Феццана. Многие другие озера населены червями, которые очень ценятся местными лакомками. То из них, которое особенно изобилует этими червями, специально обозначается именем «Червивого моря», Бахр-эль-Дуд, а прибрежных рыбаков называют «червятниками», дувада. Этот бассейн, окаймленный пальмами, имеет форму круга, около 1.000 метр. в окружности, и наибольшая глубина его почти 8 метров, хотя туземцы считают его «бездонным», и его черные воды, густые как сироп,—до такой степени они солены,—действительно выказывают его очень глубоким. Больные из Феццана толпами приходят туда купаться, после чего они погружаются в находящиеся рядом с озером резервуары пресной воды, чтобы смыть с себя слой соли, покрывающий их тело. «Червяк», называемый натуралистами artemia oudneyi, есть не что иное, как личинка двукрылого насекомого, движущаяся чрезвычайно быстро; её извивающееся тельце, золотисто-красного цвета, как у китайского чебака, мелкает огненной чертой среди окружающих маленьких животных, покрывающих поверхность озера; длина её около 8 миллиметров. При помощи сетей вылавливаются личинки «червя», смешанные с другими личинками, преследующими артемий, и с водорослями, служащими им пищей; все это месят, и получается род теста, вкусом напоминающее креветки «с душком». Употребляют его всего чаще в виде приправы к другим кушаньям.

Плоскогорье дюн круто обрывается на юге и образует долину уади Лажаль, общее направление которой от запада-юго-запада к востоку-северо-востоку. В целом, этот ров имеет около 500 километр. длины, между пустынями, отделяющими Рат от Феццана, и пустынями, простирающимися к Белому Гаруджу, но оазисы занимают дно долины только на пространстве около 200 килом., при средней ширине в 8 килом.; около западного своего начала уади Лажаль лежит на высоте 600 метр., а в пустынях, с которыми он сливается на востоке,—на высоте всего только 400 метр. Противоположные берега этого уади представляют резкий контраст: на севере они состоят из песчаных бугров, с округлыми контурами, тогда как на юге высятся крутые утесы, продолжение цепи Амсак (частию девонской формации), которая господствует над западным входом долины. Около середины рва Лажаль, два выступа гор, выдвинувшиеся на встречу один другому, делят долину на две половины, называемые, по их географическому положению, одна—уади Эль-Гарби, или «Западный», другая—уади Эш-Шерки, или «Восточный». Последний значительно больше; он соединяется на востоке с пальмовыми рощами Себха, затем, прерываемый пустыней, снова появляется в небольших оазисах Теменгинт, Семну, Зиген, положение которых, повидимому, указывает на существование в прежния времена слияния между уади Лажаль и уади Эш-Шиати; теперь долину загромождают пески.

Почва уади Лажаль, как и других низменностей Феццана, состоит из гейши, то-есть очень легкого чернозема, насыщенного солью и разрыхленного совокупным действием глубоких вод и жары; соляные эффлоресценции образуют во многих местах средний пояс, окаймленный с той и другой стороны пашнями, разработанными у основания дюн и утесов. Средняя глубина воды в уади Лажаль 3,60 метр., и потому там нет надобности в поливке пальм, которые сами втягивают корнями потребную влагу; но для культуры овощей и хлебных растений ирригационную воду достают из колодцев, погружая в них снаряды, сделанные из дерева финиковой пальмы и напоминающие издали подъемные краны приморских городов. Что бы ни говорил путешественник Рольфс, в Феццане несомненно существуют системы колодцев с подземными галлереями, или фогараты: Дюверье видел такой фогарат на склоне южных утесов этого уади, недалеко от Джермы.

Мурзукская гамада, отделяющая уади Лажаль от долины, специально обозначаемой именем Гофра, или «Ров», представляет почти везде ровное плоскогорье; только часть её северного края образует крутой выступ, называемый цепью Амсак; кроме того, она изборождена расселинами, в которых местами вырыли колодцы, и которые кое-где даже заняты оазисами: таков оазис Годва, через который проходит большинство караванов, между Мурзуком и Триполи. Очень узкая на западе, где ее можно перейти в один день, эта гамада расширяется к востоку и, наконец, сливается с каменистыми серирами и неизследованными пустынями, над которыми господствуют, на севере, известковые террасы Белого Гаруджа. В западной своей части Мурзукское плоскогорье ограничено с юга очень узкой долиной, уади Аберджуш, за которой снова начинаются каменистые плато, продолжающиеся без конца в южном направлении до земли тиббу, и углубления которых не имеют никакой растительности, кроме изредка встречающихся камедных деревьев. Но на востоке открывается, в виде полукруга, обширная долина Гофра, впадина Феццана, в которой находится город Мурзук, нынешняя столица страны. Эта низменность разделена бесплодными каменистыми пространствами на две, резко отличающиеся одна от другой части: на западе—Мурзукский оазис, на востоке—длинный и узкий ряд оазисов, называемый общим именем Эш-Шеркия, «Восточный», который подразделяется на множество второстепенных впадин, разгороженных песчаными буграми, и не представляет в своем протяжении никакого правильного ската. Высота различных оазисов—от 300 до 500 метр. Последний, с восточной стороны, оазис, Темисса, окружен со всех сторон пустынями. Дно долины Гофра, также как дно других впадин Феццана, состоит из гейши, с тою разницей, что здесь почва содержит немного больше глины; но эта глина до такой степени насыщена солью, что выделываемые из неё кирпичи, из которых построены все тамошние дома, расплываются от сильного дождя. Вода, доставаемая из нижних слоев почвы при помощи особых снарядов, имеет солоноватый вкус, и чужеземцы с трудом привыкают к ней; во многих местах она достигает поверхности земли и разливается в виде болот или себх, окаймленных поясом кристаллической соли.

Гофра, с её восточным продолжением Шеркия, есть последний большой оазис Феццана в южном направлении; на пути к плато в 700 метр. высоты, отделяющему Феццан от страны Тиббу, караваны встречают только колодцы, да два маленьких оазиса: Гатрун и Теджерри. На востоке, по направлению к Куфре, пустыня имеет еще более дикий вид, чем к югу: сериры, дюны, солончаки следуют одни за другими на пространстве 200 слишком километров, прежде чем встретишь первый оазис—Вау-эль-Кебир, или «Большой Вау» или Уау (не произошло ли это имя от египетского слова Ва, из которого греки сделали «оазис»?), который не был известен географам до путешествия Бейермана, в 1862 году. Прежде этот оазис находился во владении негров тиббу, но в 1841 году арабские грабители выгнали их оттуда и сделали оазис центром своих разбойничьих набегов. Туббусы тщетно пытались отвоевать похищенную у них землю; но племя завоевателей, в свою очередь, уступило место новым пришельцам, и, во время путешествия Бейермана, Вау был уже занят хуанами братства сенусиа, которые все соблюдают обет безбрачия: ни одна женщина не имеет права пребывания в оазисе. Бейерман узнал, что в трех днях ходьбы, к западу, находится другой оазис, называемый Вау-эс-Серир, «Малый Вау», или Вай-Намус, «Москитовый Вау»; но никто в крае не мог указать ему дорогу туда: единственный человек, знавший ее, умер незадолго перед тем в преклонных летах. Этот потерянный оазис и есть тот самый, который был найден в 1876 г. арабом Могамедом Таргони, вместе с несколькими другими исследователями-добровольцами из оазиса Зелла. Малый Вау теперь необитаем, но многочисленные черепки глиняной посуды и пальмовые леса с вырубленным подлесьем свидетельствуют, что еще недавно он имел некоторое население, состоявшее, вероятно, из негров тиббу. Флору «оазиса Москитов» составляют, кроме пальм, акации, тамариски и другие, менее высокие, деревца и кустарники; в скалах находят «прекрасную желтую серу». Маленькое озеро, по середине оазиса, объясняет обилие москитов, от которых этот зеленеющий островок пустыни и получил свое название; бывшие жители селились обыкновенно на «очень высокой горе», над озером и тучами москитов. По преданиям, на юго-восток оттуда существует другой оазис, Вау-Гарир, долина, богатая растительностью и населенная большим числом животных: диких баранов, газелей и антилоп, которые еще нисколько не боятся человека; они доверчиво подпускают его к себе и дают пронзать себя копьем. Верблюды, одичалые, тоже, говорят, живут там под тенью пальм, на берегу «ручьев», текущих в таинственном оазисе.

Феццан, лежащий под более южной широтой, чем собственно Триполи, имеет, конечно, и более высокую среднюю температуру, именно от 27 до 28 градусов Цельсия; однако холода там сильнее, отчасти по причине большего удаления от моря, которое всегда оказывает умеряющее влияние на климат, отчасти вследствие большей чистоты воздуха, которая делает возможным свободное лучеиспускание теплоты ночью. Впрочем, небо редко бывает совершенно чисто; оно не блестит там чудной синевой умеренных поясов, а имеет скорее молочно-белый цвет, и появляющиеся на нем облака—почти всегда барашки, полоски или мелкие узоры, перистыя облака (cirrus) высших областей атмосферы. В декабре и в первой половине января термометр, наблюдаемый при восходе солнца, показывает не выше 5 или 6 градусов, и во многих местах плоскогорья вода иногда замерзает ночью; видели даже снег на горах, окружающих страну. Что касается крайностей жары, то они почти невыносимы для иностранцев. Если уже средняя летняя температура в Мурзуке, по Лайону, 32,°5, то неудивительно, что Дюверье два раза в июле наблюдал там температуру 44°,6 в тени, а в собственной пустыне термометрический столбик часто поднимался выше 50 градусов Цельсия. На солнце жары превышают 60 градусов, достигают даже 70. По климату Феццан принадлежит к поясу Сахары, где скачки температуры так велики, что, по выражению Геродота, достаточны, чтобы истребить «самый грунт страны». В самом деле, какие горные породы устоят перед силой расширения и сжатия, производимых крайностями тепла и холода, годовая разность которых доходит до 70, может-быть даже до 80 градусов?

Что касается дождей, то они тем реже, что Джебель-эс-Сода и Черный Гарудж задерживают дождевые облака на проходе. Даже росы почти совсем не бывает, по причине сухости воздуха. Впрочем, дождя и не желают в оазисах Феццана, не только потому, что он размывает хижины из битой глины, но также и потому, что он наносит вред деревьям, изменяя нормальный порядок их питания почвенными водами. «Вода дождей мертвая, вода почвы живая», говорят туземцы. Дожди выпадают вообще зимой и весной, то-есть с декабря по апрель, когда северные ветры оспаривают преобладание у южных.

Крайности тепла и холода имеют следствием большую бедность флоры: растения, невыносящие суровых холодов, и растения, боящиеся сильных жаров, погибают под этим неравномерным климатом. В Феццане почти нет самородной флоры: акации тальха с редкой листвой, чахлые тамариски, колючие альхаги, составляющие пищу верблюдов, колоквинт песков, альфа, несколько кустарников, одна солянка, два или три злака—вот и все, что производит пустыня в своих защищенных долинах. Культурные растения, может-быть, более многочисленны, нежели дикия, хотя во многих оазисах сады очень бедны видами. Феццан имеет, в том или другом уади, пшеницу, ячмень и многие другие роды зерновых хлебов, гомбо, слизистый плод которого очень любим арабами, десятка три овощей, перечисляемых Нахтигалем, и в том числе почти все виды, возделываемые в наших садах и огородах; смоковница, миндальное дерево приносят превосходные плоды, но большинство других фруктовых дерев, свойственных умеренному поясу, здесь редки или даже представлены только несколькими чахлыми растениями; последние маслины, на юге, встречаются в уади Отба к западу от Мурзука. Табак, хлопчатник, индиговое дерево хорошо растут в садах Феццана, но производство их очень ограниченное. Камедное дерево, особенно в уади Лажаль, вокруг оазиса Убари, дает превосходную камедь, которую туземцы не брезгуют употреблять в пищу, в случае недостатка обычных съестных припасов. Кормовые растения: люцерна, клевер, донник различных разновидностей, имеют более важное значение в народном хозяйстве страны.

Феццан можно считать настоящей родиной финиковой пальмы; по словам туземцев, в Гофре, особенно в том оазисе, середину которого занимает город Траген, находится центр её области произрастания; нигде это дерево не встречается такими большими лесами, с такими густыми пучками ваий. В Феццане насчитывают не менее трехсот разновидностей финиковой пальмы, более тридцати в одном только Мурзукском оазисе; много лесов, выросших из семян, развиваются в виде кустарника, плоды которого предоставлены газелям. В оазисах пальмы скучены миллионами; в Мурзукском оазисе турецкое правительство уже присвоило себе целый миллион, да и в других плантациях оно не менее богато. Понятно, какую громадную пользу приносит это чудесное дерево в крае, который так беден другими растениями: плоды, ствол, ветви, стебельки, волокна, сердцевина, сок—все утилизируется жителями. Финики, вместе с зерновыми хлебами, составляют главную пищу оседлых феццанцев; для номадов же эти плоды да верблюжье молоко—единственная провизия; домашния животные, даже собаки, тоже едят финики, или как главный корм, или как замену обычных порций. Замечено, что у жителей Феццана почти у всех испорченные зубы, что приписывают слишком исключительному употреблению этих плодов, которые, впрочем, не так хороши, как египетские и алжирские (из Суфа), но далеко превосходят качеством финики триполийского побережья.

Недостаток пастбищ препятствует развитию скотоводства в оазисах: домашния животные здесь вообще очень мелки и сравнительно так же малочисленны, как и дикия, лишенные травы и воды. «Лев пустыни» не бродит в пустынных местностях Феццана; там не встретишь ни пантер, ни гиен, даже шакал не тявкает вокруг деревень и становищ кочевников; только хитрая лисица феннек, с огромными, постоянно дрожащими, ушами, подкарауливает добычу вблизи хижин и палаток; газели и антилопы, которых Лайон описывает под именем «буйволов», должно быть, довольно редки, так как на рынках нигде не видать этой дичи. Ястребы, соколы и вороны, ласточки и воробьи, верные товарищи человека—вот и все птицы Феццана, если не считать вяхирей и уток, прилетающих летом из более южных стран, где они проводили зиму.

На задних дворах увидишь только кур да голубей; овцы и козы вырождаются, а из сохранившихся почти все ширококостны, с вытянутой шеей, маленькой головой и тонкой шерстью; быки и коровы, привезенные с севера, все малорослы и трудно переносят здешний климат. Что касается лошадей, то их можно встретить только на конюшнях знатных особ; едва-ли наберется и полсотни коней во всей стране. Единственное четвероногое, серьезно приобщенное к труду человека,—верблюд, принадлежащий к арабской породе, мало отличающейся от туарегской. Самые рослые и сильные верблюды живут в Черных горах и на Гарудже; зимой они обростают густой шерстью, которую стригут каждый год для тканья ковров и грубой материи для шатров. Известно, что, по свидетельству большинства историков, верблюд был введен из Египта в более западные области Ливии только в первые века христианской эры: гараманты употребляли волов, лошадей и колесницы для езды и перевозки тяжестей через песчаные бугры и каменистые сериры. Факт этот свидетельствует о большой перемене климата в последние два тысячелетия, ибо в наши дни невозможно было бы перейти пустыню без помощи верблюда. Изваяния на скалах в Телисарге, в юго-западной части Феццана, представляют с поразительной верностью быков, идущих на водопой; на тех же скалах заметны черты, изображающие лошадь и осла.

Жители Феццана принадлежат ко всем расам Северной Африки и составляют совершенно смешанный народ, первоначальными элементами которого являются черные эфиопы, древнейшие обитатели края, и белые берберы. В последнее время арабы, особенно из племени аулад-слиман из Египта и Киренаики, тоже способствовали в значительной мере обновлению местного населения, а прежде, когда варварийские пираты еще разбойничали на Средиземном море, много итальянских пленниц поступало в гаремы мурзукских шейхов, внося с собой новый этнический элемент, имевший свою цену в столь малочисленном населении. Между туземцами Феццана мы находим всевозможные оттенки кожи, от черного, как смоль, до чисто-белого. Рольфс рассказывает даже, что здесь довольно часто можно наблюдать явление, примеры которого во множестве представляют населения испанской Америки, именно—встречаются пегие субъекты, люди с пестрой кожей, т.е. с белыми пятнами или полосами на черном фоне, или наоборот—с черными на белом фоне. Точно также в Феццане нередко можно видеть чернокожих с длинной и гладкой шевелюрой, тогда как белокожие, напротив, бывают с короткими и курчавыми волосами. Можно сказать, что в среднем преобладающий цвет кожи—желтый, как у малайцев, а черты лица и шевелюра принадлежат негрской расе. Не менее многочисленны и языки, которыми говорят в этой стране, где смешалось столько рас. Самый употребительный—канури, идиом страны Борну, и многие имена мест, деревень и колодцев свидетельствуют о пребывании негров языка канури, вероятных потомков древних гарамантов; все взрослые понимают арабский язык, язык торговли; наречия Гауссы и других частей Африки тоже раздаются в хижинах феццанских негров. Живущие в пределах Феццана туареги, менее рослые и менее сильные, чем их единоплеменники, обитающие в Джебель-Ахаггаре, на юге Алжирии, кочуют по большей части в юго-восточной полосе страны, между Мурзуком и Ратом: это—тизилькумы, вольные люди, презирающие араба, подлого «плательщика подати». Они принадлежат к братству Могамеда-эль-Мадани, колыбель которого в Мисрати, и вообще говорят арабским языком; по Ричардсону, общее число этих номадов около тысячи человек.

Рабство, которое так много способствовало племенному смешению населения края, не уменьшилось, хотя, для формы, были изданы турецкими властями в Феццане указы, воспрещающие торговлю невольниками. Вывоз живого товара, правда, сократился, но невольники, не направляемые к портам Триполитании или не посылаемые в Египет через оазисы Ауджила и Сивах, остаются в стране, увеличивая собою число порабощенных. По Нахтигалю, в половине настоящего столетия через Феццан ежегодно проходило от пяти до восьми тысяч невольников; в семидесятых же годах численность проходящих партий уменьшилась на две трети. Чернокожие, остающиеся в крае, редко имеют повод жаловаться на свою судьбу; на них все смотрят как на членов купившей их семьи, и те из них, которые возвращаются на родину, вступают туда обыкновенно не как беглые, а как уполномоченные представители торговых интересов своих господ. Нравы феццанцев замечательно мягкие, но очень распущенные, и много детей погибает покинутых на пороге мечетей и монастырей. Тот, кто нагнется поднять новорожденного, становится приемным отцом, и всегда обращается с ним как с другими своими детьми.

Торговля невольниками не была заменена, для жителей Феццана, какой-либо другой отраслью коммерческой деятельности. Единственный, сколько-нибудь значительный предмет вывоза—сода, добываемая из «Натроновых озер» и продаваемая в количестве нескольких сот тонн, на рынке Триполи. Прошло то время, когда золотой песок, слоновая кость, страусовые перья способствовали, вместе с живым товаром, обогащению феццанских торговцев. Впрочем, последние никогда не могли выдерживать конкурренции с жителями Гадамеса, Джофры, Ауджилы, и хотя товары, пересылаемые между Суданом и морским прибрежьем, проходят по их территории, феццанцы извлекают из этого транзита лишь весьма незначительные выгоды: почти вся торговля Мурзука находится в руках моджабров, уроженцев оазиса Джало. При громадности расстояний между оазисами, феццанцы могут рассчитывать лишь на местные рессурсы. Нормальное движение торгового обмена, происходящее в Мавритании между населением Телля и населением оазисов, из которых первое покупает шерсть и финики, давая в обмен свои зерновые хлеба,—едва существует между племенами триполийских оазисов и жителями Феццана; однако, некоторые пальмовые плантации уади Шиати, на юге Черной горы, принадлежат триполийским арабам, которые каждый год переходят горы и плоскогорья, чтобы собрать финики на этих плантациях. Вообще земля довольно равномерно поделена между жителями, и каждый имеет свое поле, свою пальмовую рощу, но налоги слишком тяжелы, чтобы население могло жить в довольстве. Не имея возможности обогащаться скотоводством, по причине сухости страны, и обладая самой рудиментарной промышленностью, едва достаточной для удовлетворения первых нужд, постоянные жители Феццана не располагают средствами, чтобы покупать что бы то ни было за границей. С половины настоящего столетия они даже обеднели, так как более энергические молодые люди иммигрировали в большом числе в Нигрицию, чтобы избегнуть воинской повинности, которая то не требуется ни от кого, то налагается безразлично на все годное к службе мужское население того или другого оазиса. По словам Ричардсона, мужчин в Феццане гораздо меньше, чем женщин: на общую цифру населения, исчисляемую им только в 26.000 человек, насчитывается не более 11.000 лиц мужского пола. Причину этого явления, вероятно, следует искать, с одной стороны, в торговле невольниками, вводящей в крае много суданок, с другой—в эмиграции, которая увлекает за границу молодых феццанцев, бегущих от непосильного бремени налогов или от военной службы, или уходящих искать счастья в приморских городах. В некоторых деревнях, посещенных французским путешественником Дюверье, оставалось не более десятка способных к работе мужчин на сотню жителей. И здесь, как в других местах, господство чужеземца имело следствием опустение страны и возвращение к первобытному варварству.

Главный оазис северного Феццана имеет две группы населения, заслуживающие названия городов по административному рангу или стратегическому положению: на востоке—Брак, местопребывание мудира, или губернатора; на западе—Эдери, обнесенный стеной, на высоком бугре, среди широкой долины уади; пещеры, вырытые в скале, на которой стоит этот последний город, теперь необитаемы. К югу от Брака, в оазисе Себха, находится город Джебид, т.е. «Новый», хотя он существует уже около трех столетий. Город этот окружен стенами с башнями по углам и имеет несколько мечетей, минареты которых высоко поднимаются над домами, построенными из камня или битой глины; жителей в нем, по Нахтигалю, немного более тысячи. Прежде он был населен, как и соседний город Карда, арабами, принадлежащими к племени аулад-слиман, но последние были прогнаны турками и рассеялись во всех соседних странах, даже в Уадае: население оазиса теперь слишком малочисленно, чтобы собирать все финики с пальмовых плантаций, которые заключают в себе многие миллионы дерев. На северо-востоке следуют один за другим, в оазисах того же имени, три города: Теменгинт, Семну, Зиген. Самый важный из них—Семну: это лабиринт улиц, довольно чистых, но дотого узких, что навьюченные верблюды не могут проходить по ним; население его состоит из людей разных рас, между которыми не мало семейств, пользующихся репутацией святых. Зиген, группа лачуг, расположенных вокруг замка, сплошь населен марабутами, выходцами из оазиса Фога, лежащего в соседстве цепи Гарудж.

В собственном уади Лажаль, к юго-западу от Джедида, самые большие местечки, Текертиба, Уграэфе, Убари, и лучшие плантации находятся около западной оконечности долины. Там же находится маленькая бедная деревушка Джерма, «Новая», расположенная вблизи развалин древнего города Гарамы, столицы могущественного народа гарамантов, который за две с половиной тысячи лет до нашей эпохи господствовал в оазисах Ливии, до границ страны, называемой ныне Марокко. Джерма Кадим, или «Старая Джерма», давно уже обратилась в пустыню, но от неё остались городские стены, более 4 километров в окружности, с широкими глиняными башнями по бокам. Недалеко от пальмовых плантаций Джермы, в заливе долины, окруженном утесами южного плоскогорья, виден хорошо сохранившийся античный памятник, самое дальнее римское сооружение внутри континента. До этого места доходил, в царствование Августа, Корнелий Бальб, завоеватель Цидама, или Гадамеса, и Гарамы,—факт, придающий высокий исторический интерес этой четыреугольной гробнице, в форме жертвенника, украшенной по углам пилястрами с коринфской капителью. В горных породах, окружающих Джерму, теперь не находят «карбункулов» (красная вениса), которыми славилась древняя Гарама, и которые, вероятно, привозились купцами из более отдаленных краев.

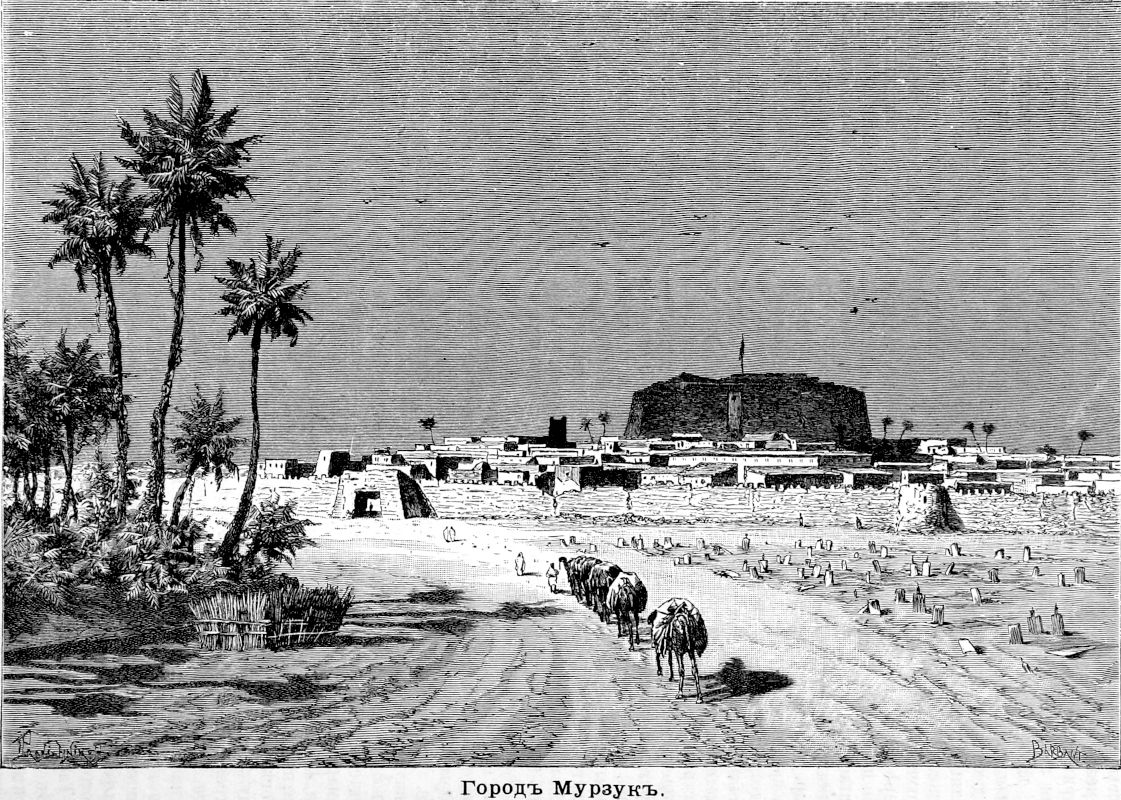

Мурзук, нынешняя столица Феццана, занимает выгодное положение в самом обширном оазисе страны, в южном «Рву», но совершенно непонятно, почему в этих здоровых местностях властители Феццана выбрали для своей резиденции именно эту болотистую равнину, испарения которой летом чрезвычайно опасны. В это время года, почти все иностранцы, даже негры, страдают малярией (болотной лихорадкой), и еще недавно белым запрещено было пребывание в городе, за исключением трех зимних месяцев, не из заботливости об их здоровье, но под влиянием нелепого поверья, что тело их вырабатывает и делает более гибельным миазматический яд. На городском кладбище похоронен один европейский путешественник, Ричи. Несмотря на нездоровый климат и относительную бедность садов и плантаций, Мурзук благодаря своему политическому значению, как столица страны, и счастливому положению на главном караванном пути, у входа дорог, идущих через южные плоскогорья к Судану,—сделался самым многолюдным городом Феццана; по Нахтигалю, он имеет около 6.500 жителей внутри стен и в окружающих пальмовых плантациях: Рольфс дает ему даже более значительную цифру населения. Расположенный на высоте, которую путешественники определяют различно, от 456 до 510 метров, Мурзук занимает пространство около 3 квадр. километров, ограниченное глиняной стеной с башнями и бастионами. Вокруг городской ограды тянется пояс песков и солончаков, где бьют из земли несколько струек пресной воды, а за этим поясом простираются сады и редкия группы пальм. В самом городе улицы по большей части пересекаются под прямым углом, и дендаль, или широкий бульвар, продолжающийся от одних ворот до других, делит город на две половины. На северо-западе расположена цитадель (Каср) с высокими (25 метров) и толстыми стенами, постепенно съуживающимися к вершине, а в середине города правильные портики образуют вход на базар, где можно слышать все языки северной Африки. Средняя ценность оборотов на мурзукском базаре исчисляется в полмиллиона франков.

К западу от столицы, на Ратской дороге, оазис Отба, или Тессауа, бывшая колония негров из Гауссы, есть единственный, имеющий центр населения; далее встречаются только колодцы, между прочим, Шарабский, подле которого, в 1869 г., была убита девица Тинне, «королевна», как ее называли туареги и арабы, пораженные её богатствами. К востоку от Мурзука, в центральном оазисе Гофры, называемом Траген, расположен пришедший в упадок город того же имени, окруженный стенами, заключающими теперь внутри только развалины, среди которых приютилось несколько хижин; но вне этих глиняных оплотов шалаши из ветвей рассеяны сотнями под сению пальм. В течение веков Траген был столицей Феццана, резиденцией королей, пришедших из Нигриции, и до сих пор еще показывают их могильные курганы в окрестностях города. Вследствие малочисленности населения, великолепные пальмовые плантации Трагена обратились в обширный лес, почти не приносящий никакой пользы: принадлежащие казне финиковые пальмы одни могли бы давать правительству доход, далеко превосходящий всю сумму его феццанского бюджета, но большое число дерев погибло за неимением ирригации, а другими пользуются только для приготовления лакби, сладкого напитка, производимого брожением сока. У самых стен Трагена протекает бьющий из земли ключ, самый обильный во всем Феццане; но во время междоусобной войны он был в большой части течения завален, и теперь драгоценная влага теряется, просачиваясь по сторонам и образуя болотистую почву: это—источник Гандерма.

Зуила, управляемая шорфами, или потомками Магомета, и Темисса, населенная берберами, говорящими еще своим родным языком,—города «Восточнаго» оазиса, в которых, как и в Трагене, иногда составляются караваны, отправляющиеся на север и северо-восток к оазисам Фога, Джофра, Зелла. Зуила была столицей всего Феццана, и негры тиббу до сих пор еще называют её именем всю страну оазисов. Дюверье был очень дурно принят там фанатическими жителями. На юге Феццана оазис, окружающий «святой» город Гатрун, тоже служит исходным пунктом для караванов. Грамотные марабуты, чтецы Корана, управляющие страной и монополизировавшие торговлю с населением гор Тибести, говорят, что предки их пришли сюда из Марокко, триста или четыреста лет тому назад; но их никоим образом нельзя признать за чистокровных «сынов Пророка», как они себя величают; их черты лица ясно свидетельствуют о смешении рас, происшедшем в этой части Феццана: марабуты вообще берут себе жен из Тибести, а негры племени тиббу живут в окрестностях, помещаясь в хижинах из пальмовых листьев. Город Гатрун лежит в гаттии, или сырой котловине, окруженной со всех сторон дюнами и скалами. Его огромный лес пальм, корни которых проникают в почву до глубины от 3 до 5 метров, где находится слой воды, производит лучшие финики во всем Феццане. Гатрунские женщины занимаются плетением корзин, которые вывозятся во все окрестные оазисы. Гатрун находится на северной оконечности цепи оазисов, продолжающейся до Теджерри, последнего феццанского города на границах пустыни: там путешественник видит последние финиковые пальмы и первые пальмы дум в направлении Сахары. Туземцы не согласны в своих показаниях относительно покатости этого уади, и Рольфс тоже не мог в точности определить ее: может-быть, это просто впадина в бывшем озерном дне.

К югу от Теджерри, где уже негрское население, по численности, много превосходит собственно феццанцев, существует только один колодезь на караванной дороге в Судан, да и этот колодезь, называемый Бир-Мешру, часто был засыпаем песком; вокруг него на земле рассеяны скелеты людей и животных, еще покрытые высохшим мясом. Исполосованные кнутом или палкой, изнуренные ходьбой через каменистые плато, палимые знойным и пыльным воздухом чуждого климата, столь отличного от влажной атмосферы их родины, негры падают в изнеможении посреди дороги; отлежавшись немного, они с трудом поднимаются, чтобы кое-как дотащиться до ближайшего колодца, но часто не могут продолжать путь; тогда караван бросает их на произвол судьбы, а жгучее солнце и голод доканчивают несчастных.

Города Феццана, с приблизительной цифрой населения:

В оазисе Уади Шиати: Брак—1.000 жит.; Эдери—800; в оазисе Уади Лажаль: Текертиба—1.000; Уграэфе—800; Убари—1.200; Джебид (по Нахтигалю)—1.500; Карда—1.000; Теменгит—800; Семну—1.500; Зиген (по Нахтигалю)—1.000; в о. Гофра: Мурзук, с окрестностями (по Нахтигалю)—6.500; Траген—1.500; Зуила—1.000; Темисса—600; в других оазисах: Фога—1.000; Гатрун (по Нахтигалю)—1.500; Теджерри—800 жит.