II.

Пространство тунисской земли, границы которой еще не фиксированы с точностью ни со стороны Триполитании, ни даже со стороны Алжирии, может быть исчисляемо лишь приблизительно; по планиметрическим вычислениям, сделанным различными географами в последние десять лет, точная мера этой территории заключается между 116.000 и 118.000 квадр. километров, включая сюда лагуны и себхи, занимающие большую часть центрального и южного Туниса. Скоро точная триангуляция, к которой уже приступлено, значительно уменьшит разницу, существующую еще между крайними результатами приблизительного исчисления. В сравнении с целой Мавританией, Тунис представляет, следовательно, только тринадцатую или четырнадцатую часть страны, но относительная густота его населения придает ему гораздо более важное значение, чем какое он должен бы был иметь соответственно своему протяжению. Правда, что на счет приблизительного числа жителей будет оставаться сомнение до тех пор, пока правильная народная перепись, суммарная или подробная, не заменит общих исчислений точными цифрами. Еще недавно статистики народонаселения разнились на целый миллион, определяя цифру его то в 1, то в 2 миллиона; но со времени французской оккупации все сходятся в том, что цифра полтора миллиона должна быть принята, как наиболее вероятная. Но хотя бы даже наименьший из этих выводов, то-есть один миллион, был ближе к истине, и в таком случае Тунис значительно превосходит Алжир и Марокко относительным числом жителей. Пространство Туниса, по Бему и Вагнеру, 116.348 квадр. километр.; вероятное население—1.500.000 душ, так что, средним числом, приходится 13 жителей на 1 квадр. километр.

Впрочем, нельзя не удивляться, что даже под деспотическим правлением и несмотря на перемещение главного потока истории, край, занимающий такое счастливое географическое положение, как Тунис, сделался таким незначительным по относительной важности, и что его роль в истории средиземноморских стран могла быть низведена почти к нулю. Помещаясь в самом центре Средиземного моря, в углу Мавритании и напротив Сицилии, на пороге сообщения между двумя половинами этого внутреннего моря, располагая очень длинной береговой линией, где открываются лучшие гавани и заливы, более удобные для судоходства, чем заливы Алжирии и Марокко, обладая, кроме того, плодородными и здоровыми землями,—Тунис имеет огромные выгоды, которые некогда доставили ему преобладающую роль в истории. Форма рельефа во внутренней части страны не менее благоприятна, чем очертание внешних контуров. Продольные поясы, на которые делится Мавритания с севера на юг, и которые составляют как бы особые области, утрачивают свои резкие контрасты около восточной оконечности. Широкая выемка Тунисского залива позволяет обходить гористую зону побережья и проникать далеко внутрь пояса плоских возвышенностей через долины Меджерда и Меллег. Точно также восточный берег, к югу от залива Гаммамет, открывает широкие выходы из центральной области в Алжирию, и большая дорога пустыни начинается у залива Габес. Через эти бреши не раз установлялось политическое единство северной Африки, которой, повидимому, суждено было служить лишь местом жительства для племен враждебных или по крайней мере чуждых друг другу. Восточные заливы и равнины служили путем, по которому проходили финикияне, римляне, византийцы, арабы: влияние Азии, как и влияние Европы, проникало через эти восточные ворота Мавритании. На самом берегу Тунисского залива, господствуя в одно и то же время над центральным проходом Средиземного моря и над естественным входом Ливийского континента, стоял цветущий Карфаген, поднявшийся на степень главного торгового города Старого Света и долго уравновешивавший могущество Рима. Даже после утраты своей независимости, африканская провинция, обратившаяся в колонию Европы, заслуживала, по своей деятельности торговой, промышленной и научной, права дать свое имя всему континенту. Наконец, в средние века Тунис тоже имел свой период цивилизации и процветания. Близкому будущему предстоит возвратить ему ту роль и значение, которые принадлежат ему естественно, благодаря его географическому положению. Для торговли Средиземного моря он поставлен в более благоприятные условия, чем Алжир, чем Неаполь или Мессина, а для сношений с бассейном Нигера Малый Сирт представляет большие выгоды, нежели Большой, по своей относительной близости и менее опасному мореплаванию.

Средняя высота Туниса постепенно уменьшается в направлении от запада к востоку; тем не менее, самые высокие массивы, достигающие 1.200-1.500 метров, рассеяны в разных частях страны. Один из значительнейших занимает северо-западный угол края, на границах Алжирии. Этот разорванный массив, в котором с первого взгляда трудно определить порядок расположения частей, протянул свой хребет с юго-запада на северо-восток: его можно назвать «Хумирскими горами», по имени знаменитой группы племен, обитающих на его полянах, где возделываются ячмень, кукуруза, табак. На юго-западе, эти высоты продолжаются горами Уштетта, почти такими же высокими, и горами Бени-Салах, ограниченными на юге дикими ущельями, через которые проходит верхняя Меджерда, в Константинском департаменте. Вершины, называемые общим именем кеф или «скала», по большей части имеют вид длинных хребтов, но некоторые оканчиваются пирамидальными массами или зубчатыми гребнями, пласты которых, состоящие из черного и красного песчаника, вздымаются в причудливых формах. Почти все склоны покрыты сплошными лесами больших лиственных деревьев, так что с вершины гор видишь во всем громадном круге горизонта только бесконечный океан зелени. Горная масса во всех направлениях изрезана крутыми оврагами, узкими долинами, которые, взаимно пересекаясь, образуют целые лабиринты корридоров, и по дну которых бегут ручьи, спускающиеся либо на юг—к Меджерде, либо на запад—к уэду эль-Кебир, либо на север—к бухтам Средиземного моря. Высокие выступы гор далеко выдвинулись в область вод: таков мыс Рыжий, обозначающий своими кручами и старинными укреплениями (теперь в развалинах) общую границу Туниса и Алжира. Далее, к востоку, джебель Мермаль выделяет из себя другой мыс, у подножия которого показывается остров Табарка, еще увенчанный генуэзскими укреплениями, и некогда соединявшийся с берегом дамбой, которую теперь заменил песчаный перешеек, лежащий в уровень с поверхностью воды.

К востоку от предгорий массива Хумир простирается область менее возвышенная, но все еще гористая, которую называют Могод, и которая оканчивается, на северо-западе и на севере от Бизерты, несколькими мысами, как-то: рас-Дуккара, рас-эль-Керун, рас-Энгела и рас-эль-Абиод, или мыс Бланко (Белый). Эти мысы, самые северные выступы африканского материка, переходят минут на двадцать за 37-й градус сев. широты: они почти на 150 километров ближе к полюсу, чем мыс Сеута, южный столп Геркулесовых ворот. Вдоль морского берега рассеяно несколько тунисских островов; таковы, например, подводные скалы «Братьев» или «Фрателли», которые римляне называли «Жертвенниками Нептуна». Далее в море, на одной линии с островами «Сестер» или «Сорелле», поднимаются, на 300 и даже на 393 метра над поверхностью вод, горы Галиты, африканской земли, еще более северной, чем рас-эль-Абиод (мыс Бланко). Впрочем, относительно этого островного массива, окруженного несколькими меньшими «Галитами» и подводными камнями, является вопрос—связан ли он геологически с соседним материком, так как он отделен от твердой земли морскими пучинами в 300 метров глубины и состоит из трахитов, имеющих большое сходство с андезитами Экуадора и синими порфирами Эстереля. Эти лавы вылились с глубокого дна моря, часто колеблемого вулканическими сотрясениями: в этих водах случалось, что корабли вдруг подвергались сильной качке, как будто от ударов о подводный камень. Галита составляет совершенно особый мирок; растительность её состоит лишь из низкой травы, папоротника, мелкого кустарника и смоковницы, единственного дерева на всем архипелаге. Говорят, дикия козы прыгают еще по скалам, и вырывающиеся у них из-под ног камни, падая с уступа на уступ, спускаются до самого моря. Сторож на маяке, два или три неаполитанских колониста, пришедших из порта Калле, стада овец, иногда несколько итальянских рыболовов—вот единственные обитатели этого никому не подвластного острова; рыбачьи барки, нагружаемые морскими раками, качаются на воде у берега, изрытого пещерами, куда вливаются волны. Плиний утверждал, что почва Галиты убивает скорпиона; моряки, посещающие этот остров, повторяют ту же басню в другой форме, говоря, что ни одно ядовитое животное не может жить на этих скалах из лавы. Это отсутствие гадов на Галите, если рассказы моряков верны, было бы новым доказательством того, что остров не фрагмент, оторванный от континентального берега. Однако, на вулканических скалах острова находят песчаные отложения, содержащие сухопутные раковины тех же видов, какие встречаются на твердой земле.

На юге от реки Меджерды область алжирской границы не представляет обособленной орографической системы. Разрезанные на массивы уэдом Меллег и его притоками, горы и холмы следуют одни за другими от юго-запада к северо-востоку, по направлению общей оси Атласа, оставляя между собой многочисленные бреши, где проходят дороги, почти всегда удобопроезжаемые, так что человеку нет надобности выравнивать или устилать почву мелким камнем. В действительности, этот пояс составляет восточное продолжение степного плоскогорья, разделяющего две краевые цепи Алжирии, из которых одна поката к прибрежью, а другая обращена к Сахаре. Продолжение массива Джебель-Аурес, область тунисских степей усеяна уединенными высотами, которые оканчиваются на верхушке столообразными плато, остатками пластов, смытых водами. Многие из этих площадок, окруженных обрывистыми утесами и таким образом хорошо защищенных самой природой, часто служили убежищем целым племенам, с их стадами: такова, на северо-востоке от Тебессы, большая скала, называемая Калаа-эс-Сенам, «Замок идолов» (по Мак-Карти, «Замок Зубов»), вероятно, по причине каких-нибудь построек или естественных башен, принятых арабскими завоевателями за кумирни туземцев. Опасная тропинка ведет в деревню, где племя ганенша хранило свои запасы продовольствия и свои сокровища. Этот арабский акрополь, построенный на остатках более древней крепости,—самая высокая группа жилищ в Тунисе: он находится на высоте 1.452 метра. Другой «свидетель» древних исчезнувших плато, поднимающийся теперь под понизившейся равниной, на востоке от уэда Меллег, есть холм, носящий специально имя Кеф; это «Скала», по преимуществу, по причине города, занимающего её вершину (735 метр.). Далее на востоке, почти в географическом центре Туниса, отрывки плоскогорья довольно обширны и более или менее одинаковой высоты, вследствие чего им дали название «гамада», обыкновенно применяемое к каменистым полям пустыни. В этой области тунисских гамад, наименее выветрившейся части плоскогорья, находят самые высокие вершины всей страны: джебель Берберу (1.480 метр.), рас Си-Али-бу-Муссин (1.520 м ), джебель Галук (1.445 м.). Самая правильная из этих гамад, Кессерская, верхняя площадь которой состоит из громадной плиты в 25 квадр. километров, круто обрывающейся со всех сторон, имеет маленькую себху в одной из своих впадин; откосы её, продолжающиеся на большое расстояние, поросли лесом почти на всей их покатости. Деревня Кессера, давшая свое имя этому плато, помещается на краю кручи, изрезанной оврагами, где журчат ручьи в период таяния снегов.

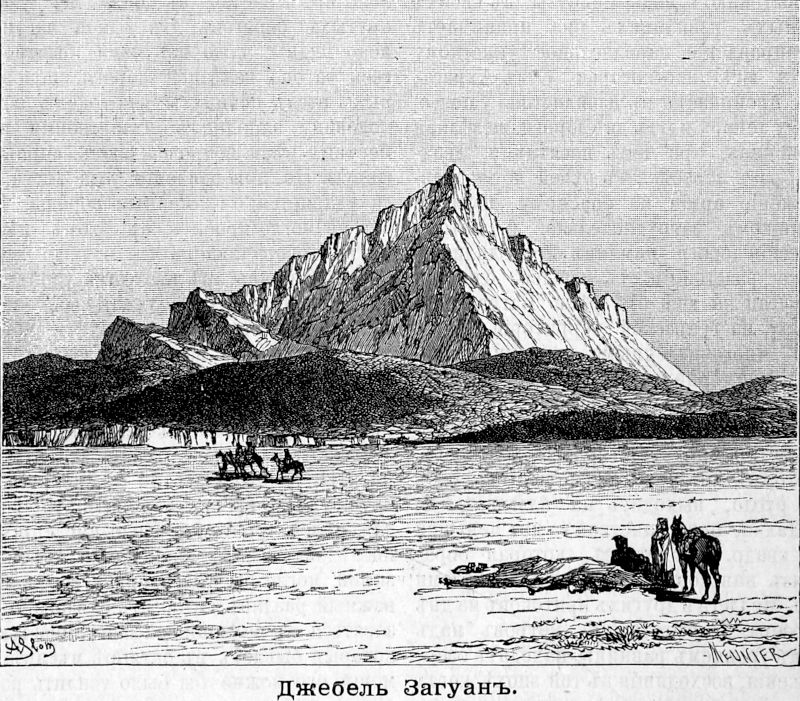

На северо-востоке от гамад центрального Туниса горные массивы следуют один за другим, образуя настоящую цепь. Джебель Джугар, изливающий свою чистую воду в тунисский водопровод, и величественный Загуан, давший стране, в римскую эпоху, имя Зевгитании, принадлежат к этому ряду гор. Из всех горных вершин Туниса ни одна не пользуется такой славой, как Загуан: не то, чтобы это была самая высокая гора страны (высота его 1.343 метра), но, наблюдаемый из Туниса, он доминирует горизонт своей синеватой пирамидой и кроме того он, вместе с Джугаром, питал Карфаген своими источниками, утилизируемыми ныне для новой столицы: это была «гора Господня». Высшая её точка была, вероятно, посвящена Ваалу Хамону, главному божеству пунического культа; на этой горе, двадцать два века тому назад, сицилианец Агафокл зажег в траве и кустарнике тот огромный пожар, который был виден одновременно из Карфагена и из Гадрумета (нынешняя Суза), и который навел ужас на обе воевавшие армии,—на осажденных гадруметцев и на осаждавших карфагенян. Джебель-Рессас. или «Свинцовая гора», на юго-востоке от Туниса, который отделен от неё долиной уэда Мелиан, тоже есть одна из более известных вершин Северной Африки, благодаря её соседству с главным городом страны и великолепному виду, который открывается с конечной скалы (выс. 700 метров) на два залива, Тунисский и Гаммаметский, и на полуостров, продолжающийся на северо-восток к мысу Аддар. Другая крутая гора, Бу-Курнейн, или «Двурогий Отец», подымается близ южного берега Тунисского залива: она приметна издалека по её двуглавой вершине, покоющейся на красноватом массиве скал.

К востоку от этих гор, почва понижается и образует широкую долину, по которой пролегает большая дорога, и, может-быть, пройдет в скором времени соединительный железный путь между берегами двух заливов, Тунисского и Гаммаметского. Далее, за этим понижением рельефа, опять идут высоты: полуостров Дахелат-эль-Магуин, настоящий остров по орографическому строению, вздымает несколько вершин и утесы своих мысов до высоты слишком в 300 метров. Мыс Фортас лежит против мыса Карфагенского, на другой стороне собственно Тунисской бухты, а на самой оконечности полуострова, различные стрелки раса Аддар, или мыса Бон, ограничивают своими зеленеющими косогорами восточный вход большого залива. Западный вход, в 70 километрах от восточного, обозначен мысом Рас-эль-Хайр или «Добрым», более известным под именем рас Сиди-Али-эль-Мекки; форма его, как и форма Гибралтарской скалы, напоминает позу лежащего льва. Два противолежащие мыса, западный, посвященный в древности Аполлону, и восточный, где стоял жертвенник Меркурия, окружены островами и подводными скалами. Западный мыс продолжается в море островом Плане, или эль-Камада, в соседстве которого лежит островок Пилав, названный так потому, что он напоминает своей формой известное рисовое блюдо, одно из любимых кушаний турок.

На западе от мыса Аддар, на поверхности вод высятся два острова, Зембра и Зембретта (иначе Симболо и Симболетто), по-арабски Джамур-эль-Кебир и Джамур-эс-Серир, «Эгимурские» острова древних,—оба необитаемые. Крутые скалы Зембры, почти отвесно спускающиеся в глубокую воду, вздымают свои вершины на высоту слишком 400 метров. В 40 километрах к востоку от тунисского берега, находится другой гористый остров, Пантеллария; но эта земля, вулканического образования, принадлежит уже к Европе, судя по расположению долин на окружающем дне моря. В политическом отношении она зависит от Италии.

К югу от фрагментов разрушенных плато, занимающих центр Туниса, горные массивы менее высоки, отделены один от другого более широкими долинами и ограничены на востоке обширными равнинами, где скопились солоноватые воды себх. Но за этими понижениями почвы, область Сахель или «Береговая», выдвинутая полукругом в море между заливами Гаммаметским и Габесским, продолжается холмистым плоскогорьем, оканчивающимся обширными равнинами и остроконечными мысами. К западу от себхи, Южный Тунис сохраняет вид гористой страны, и джебель следует там за джебелем до большой низменности шоттов, составляющей естественную границу между мавританским островом и пустыней. Почти все эти небольшие цепи расположены правильно с юго-запада на северо-восток, в том же направлении, как часть берега Малого Сирта, заключающаяся между Габесом и Сфаксом. Один из замечательнейших массивов страны—джебель Бу-Гедма, господствующий над соляным озером или себхой Майзуна (иначе себха эн-Нуайль), на северо-западе залива Габес: гребни его, почти столь же высокие, как и гребни Центральных гор, достигают 1.300 метров и имеют тем более величественный вид, что у подошвы их расстилаются широкия степи, напоминающие пустыню; в стенах ущелий открываются галлереи римских рудников, где горный инженер Фукс нашел золотую руду. Далее на западе, в соседстве Гафса, тянется почти такой же высокий хребет, джебель Арбет, с вершины которого (1.100 метров) можно обозревать бесконечную панораму гор, моря, оазисов и песков. На юге этот горный массив вдруг прерывается брешью, где должна пройти со временем железная дорога из Константины в Габес; но за этим перерывом плоскогорье опять появляется, представляя ряд уступов, постепенно понижающихся к себхе Фараун. Разноцветные пласты мергелей и песчаников перерезаны глубокими ущельями, черными расселинами, чередующимися с блестящими, ярко окрашенными скалами. Вечером, когда солнце только-что закатилось под горизонт, высокие утесы кажутся еще освещенными, тогда как однообразный серый колорит сумерек уже разлился по беспредельной равнине.

На юге большой низменности себх показываются несколько холмов, первые выступы цепи, продолжающейся на юго-восток хребтом Метмата и горами Ургамма к массивам Джебель-Нефуза и Джебель-Иефрен, составляющим остов Триполитании. Гребень цепи Ургамма очень узок, и с вершины его видны разом два моря, песчаное и водяное. Эти высоты отделены степями от дюн и скалистых выступов побережья.

Гидрография Туниса объясняется рельефом его почвы. На «железном берегу», который тянется от мыса Рыжего до мыса Белого, очевидно, могут существовать лишь короткие ручьи, спускающиеся с соседних гор, тогда как на восточном побережье, несмотря на меньшее количество выпадающей там дождевой воды, могли образоваться реки с довольно длинным течением, благодаря широким выходам, открывающимся с этой стороны между цепями и на плоскогорьях Мавритании. Северный скат Туниса, хотя он тоже имеет, близ острова Табарки, свой уэд эль-Кебир, или «Большую реку», не заключает ни одного потока, длина которого превышала бы 100 километров: самый обильный—уэд Эт-Тин, изливающийся в гараа, или бассейн Эшкель или Эскель, названный так от крутой горы (выс. 520 метров), которая во время наводнений бывает со всех сторон окружена водами этого озера. Смотря по обилию дождей и деятельности испарения, уровень и соленость этого бассейна значительно разнятся: в среднем, он имеет от 60 сантиметр. до 2 с половиной метров глубины; подводные камни на восточном берегу, содержащие во множестве ископаемых cardium edule, доказывают, что это озеро некогда было резервуаром солоноватой или соленой воды, вероятно, морским заливом, который, вследствие поднятия берега, отделился от Средиземнаго моря. Во время больших разливов Эскель представляет водную площадь в 200 слишком квадр. километров, и его канал истечения, уэд Эт-Тинджа, или «река Лагуны», катит значительное количество воды, усиливая, в свою очередь, другой бассейн, Тинджа Бензерт: это—Бизертское озеро, сообщающееся с морем длинным каналом. Этот последний бассейн, расстилающийся на пространстве около 150 квадр. километров, гораздо глубже Эскеля; уже близ берегов толщина слоя воды в нем от 3 до 5 метров, по середине же лот опускается до 12 и 13 метр. Бизертское озеро, если бы его соединить с открытым морем большим судоходным каналом, прорытым прямо через песчаную косу побережья, представляло бы удобную якорную стоянку для всех кораблей Средиземного моря. Тогда как в озере Эскель вода почти пресная в сезон дождей, в Бизертском озере она почти так же солена, как в море, и рыбы, которых там ловят в большом количестве, принадлежат к морской фауне. Уже Плиний указывает попеременное движение течения в Бизертском канале: вода то направляется из озера к морю, то течет обратно из моря в бассейн. Причина этого явления—нарушение равновесия жидкой массы, происходящее от дождей, течений или ветров. Когда ручьи приносят большое количество воды, канал превращается в реку, уносящую в море излишек вод озерного бассейна; когда, напротив, убыль вследствие испарения превышает приход воды, недостаток жидкости в резервуаре пополняется из моря. Обыкновенно западные ветры совпадают с притоком морской воды, восточные—с выходом озерного течения.

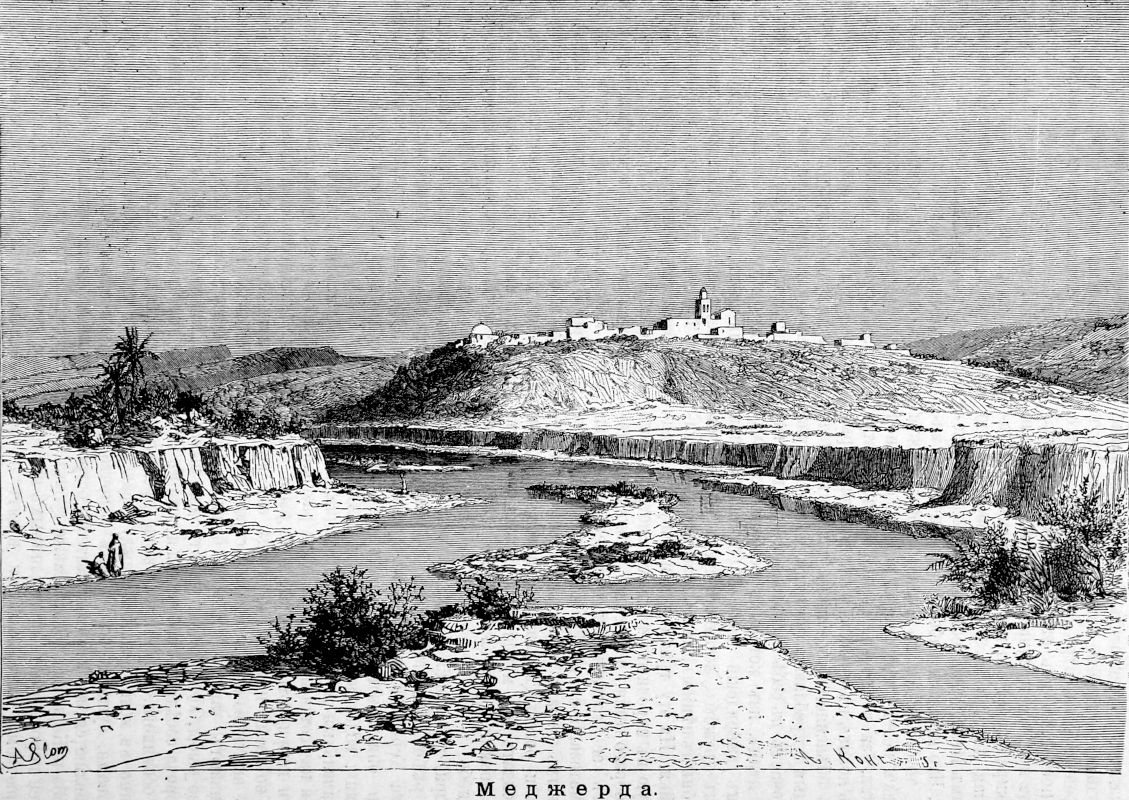

Устье главной тунисской реки, Меджерды, отделено от Бизертского озера только массивом высоких холмов, который оканчивается в море остроконечным мысом Сиди-Али-эль-Мекки. Меджерда—Баграда римлян, Макарат карфагенян—берет начало в Алжирии, в том же горном массиве, из которого вытекают воды Сейбузы; в своих бесчисленных извилинах она принимает среднее направление, параллельное тунисскому берегу. На юге плоскогорья Сук-Ахрас, Меджерда проникает в извилистое ущелье, по которому теперь идут две дороги, железная и обыкновенная, при чем последняя двадцать семь раз пересекает ручей; но в древности движение армии по опасному дефилею было слишком затруднительно, и потому стратегические дороги римлян проходили в некотором расстоянии от ущелья, одна на севере, другая на юге от реки Баграды. У Гардимау, на тунисской территории, река, усиленная многочисленными ручьями, вступает в равномерно покатый бассейн, бывший некогда озером и замыкаемый на половину, верстах в двадцати ниже, противолежащими выступами двух горных массивов. Ущелье это, в котором река вырыла себе глубокое русло, выходит на аллювиальную равнину Дахла, пространством по меньшей мере 750 квадр. километров, которая образовалась из наносов, отложенных водами Меджерды, Меллега и других притоков на дне бывшего озера. До высоты 22 метров над нынешним уровнем равнины находят озерные отложения, восходящие к той эпохе, когда исток бассейна еще не успел размыть каменистого порога, задерживавшего воды. В этой равнине Меджерда принимает в себя самый большой из своих притоков, уэд Меллег, который длиннее главной реки по крайней мере на сотню километров (во всей Мавритании, вместо уади, множ, число уидан, употребляют форму уэд, для обозначения как почти всегда сухих русл, где повременам бегут ручьи дождевой воды, так и постоянных потоков). Уэд Меллег, верхняя долина которого гораздо более доступна, чем долина Меджерды, берет свое начало также на алжирской территории, недалеко от Тебессы, и сохраняет нормальное направление с северо-запада на юго-восток; часть его течения испаряется в пути: отсюда соленость его вод, от которой он, может-быть, и получил свое название. По мнению Тиссо, течение этих двух рек в переходе через равнину не изменилось чувствительно с начала исторических времен. Древняя римская дорога пересекает Дахлу по прямому направлению, касаясь местами излучин левого берега.

При слиянии с уэдом Бежа, текущим с севера, начинается ряд дефилеев, которыми главная река пробила порог из раковистого известняка, преграждавший её движение. Вода извивается короткими излучинами, и русло глубоко врезывается в почву между высоких, крутых берегов. В одной части ущелья ясно видны, даже из окна быстро несущагося вагона железной дороги, повороты старых русл, покинутых потоком, который на половину заполнил их своими наносами; мертвые реки сопровождают справа и слева живую. Но, при впадении уэда Зерга, Меджерда ударяется о каменные породы, которых она не могла пробить; в этом месте река круто поворачивает к югу до встречи с уэдом Силиана, где находит удобную брешь, позволяющую ей продолжать свое движение на северо-восток. Она проходит через свои последние ворота из скал, затем, при вступлении в равнину, через Тебурбскую запруду, построенную, в 1622 г., голландскими инженерами. Из двадцати-четырех отверстий плотины четыре теперь заперты, и ширина реки уменьшилась до 80 метров; но не трудно было бы восстановить это сооружение для целей ирригации. По вычислениям Калья, последовательные наводнения, производимые зимой, могли бы удесятерить урожай. Самый важный разлив, которым следовало бы пользоваться с величайшей заботливостью,—тот, который бывает в октябре месяце: при помощи его можно бы было усилить рост маслин и подготовить пахотные земли к первому посеву. Количество протекающей воды в Меджерде, у Тебурбской запруды, колеблется в следующих пределах: Наибольший расход зимой, в продолжение 11 д. разлива,—987 куб. метр.; в летнее время—1.861 куб. метр. в секунду.

Ниже запруды, Меджерда, оставив вправо джебель Ахмор, вступает в аллювиальную равнину, которую она образовала постепенным отложением ила, постоянно придающего её воде мутный, желтый цвет. Река впадает не прямо в Средиземное море, а в мелководную береговую лагуну, Эль-Багира или Гар-эль-Мелах, которая сообщается с морем через проток, куда заходят только барки рыболовов. Заносимый постепенно речными осадками, этот лиман, бывший в семнадцатом столетии «лучшей гаванью Варварийских земель», не перестает мелеть: за последние сто лет глубина его уменьшилась, говорят, на 10 метров; теперь человек среднего роста нигде в нем не погрузился бы с головой. В 1819 г. флот бея мог еще укрыться в этой гавани, расчистив предварительно часть бара; но скоро он должен был уйти обратно в море, оставив на месте один фрегат, глубоко врезавшийся в песок. По всей вероятности, это озеро скоро исчезнет, может-быть, еще до конца настоящего столетия, как исчезло ранее другое озеро дельты, древний Утический залив, превратившийся уже шестнадцать веков тому назад в болотистую впадину, гараа Мабтуха, в которую, во время разливов, изливается излишек речного течения. Себха эр-Руан и другие озера этой области из году в год уменьшаются в размерах, и кривая морского берега, между мысом Сили-Али-эль-Мекки и холмами Карфагена, все более и более выдвигается в море. По Тиссо, пространство суши, образовавшейся на счет моря в последние 2.100 лет, может быть исчисляемо в 250 квадр. километров. В течение исторического периода река несколько раз меняла русло, и на основании свидетельства древних авторов, а также на основании исследования почвы, можно восстановить карту дельты в разные эпохи. В пунические времена Макарат, или Баграда, огибала на севере джебель Ахмор и, оставляя влево небольшую цепь островных скал, высшая точка которой не превышает 50 метров, впадала в часть залива, омывающую с северной стороны Карфагенский мыс; старое русло еще можно узнать по его гравию и песку, на которых кое-где растут олеандры. Затем река последовательно вырыла себе два новых русла севернее, но и то, и другое брали свое начало в ущелье, открывающемся у северного основания горы Джебель-Ахмор. Нынешнее русло, напротив, поворачивает прямо на север и идет вдоль впадины древнего Утического озера, оканчиваясь непосредственно на юге от мыса, ограничивающего Тунисский залив.

К югу от Меджерды нет постоянных рек; по крайней мере все тамошния реки в продолжение нескольких месяцев в году бывают заперты при устьях песчаной мелью. Но там есть еще лагуна, сообщающаяся с морем: это—Тунисское озеро, другая Багира, подобная той, в которую впадает Меджерда; она занимает более значительную площадь, и воды её немного глубже, достигая 1,70 метра в самых глубоких местах; её «пролив», лучше содержимый—канал, вырытый рукою человека и заменивший естественный проток, открывавшийся некогда немного южнее,—позволяет входить судам, имеющим более метра осадки; но вода её, загрязняемая сточными канавами Туниса, очень мутная и омывает зловонные берега. Это озеро, где некогда сталкивались флоты римлян и карфагенян, уменьшилось в размерах, как и озера дельты Меджерды, и по всей его окружности тянется полоса выступивших из-под воды пространств дна, превратившихся в топкия болота или в плоские песчаные берега. Уэд Мелиан, имя которого, может-быть, имеет смысл, ныне мало заслуженный, «Многоводной реки», спускается с Загуанских гор, которые давали ему воду, собираемую теперь тунисским водопроводом; река эта не приток Багиры: она огибает на юге небольшое возвышение почвы, предел озерной впадины.

На восточном берегу Туниса многочисленные себхи тянутся вдоль побережья, отделенные от Средиземного моря песчаными косами. Но есть также внутри материка, на довольно большом расстоянии от морского берега, впадины, в которых теряются ручьи, испаряя свои воды на глинистом дне, насыщенном солью: таковы себхи, следующие одна за другой на западе, юго-западе и юге от Сузы и являющиеся попеременно то обширными водными площадями, то солончаковыми равнинами. Случалось, что Кайруан зимой бывал отрезан этими болотистыми пространствами от остального Туниса. При первых дождях большая часть страны превращается в сплошное болото, и тогда караваны могут ходит только по промежуточным гребням между котловинами. Самая обширная из этих лагун—себха Сиди-эль-Гани, или Кайруанское озеро, поверхность которого, во время наводнений, не менее 500 квадр. километров, и которое в дождливые годы сохраняет немного воды в своей центральной впадине. Эта себха совершенно отделена от береговой области цепями холмов Сахель, тогда как настоящее озеро, Кельбиа, менее обширное, но всегда наполненное водой и даже судоходное, изливает иногда свой излишек в низменности, через порог высотой около 20 метров; исток его, называемый уэд Менфес, достигает, во время обильных ливней, т.е., средним числом, через каждые восемь лет, прибрежной лагуны, себхи Джериба, сообщающейся с морем посредством речки Гальк-эль-Менгель. В этом месте морского берега проход опасен, по причине топей, и еще недавно, до постройки шоссе, не проходило зимы без того, чтобы караваны не теряли людей или животных.

По словам Кампу и Руира, озеро Кельбиа, поверхность которого изменяется от 8.000 до 13.000 гектаров (от 7.200 до 11.700 десятин), смотря по времени года, есть бассейн, принимающий воды речной системы, столь же обширной и даже более значительной, чем система реки Меджерды; однако, уэд Багла, изливающийся в это озеро и принимающий в себя Фекка, Маргелиль и другие реки, спускающиеся с высот центрального Туниса, представляет на новейших точных картах площадь истечения меньшую сравнительно с областью северной реки, а именно: площадь бассейна Меджерды—22.540; озера Кельбиа—21.130 кв. километр. В своих многочисленных статьях Руир пытался также доказать тожество уэда Багла с Тритоновой рекой древних авторов; но где поместить с уверенностью реку, которая, по Плинию, есть не что иное, как начало Нила, и которая своими ветвями соединяется с Нигером? Что касается озера того же имени (Тритон), которое Руир отожествляет с озером Кельбиа, то это, как известно, тот таинственный бассейн, который различные писатели древнего мира заставляли, так сказать, странствовать по всем южным берегам Средиземного моря: Страбон помещал его в Веренике, к востоку от Большого Сирта, а Диодор искал его в соседстве «Океана, окружающего землю». Конечно, бесполезно стараться согласовать все, что говорят древние авторы о реке и озере Тритон, тем более, что ни одно из их описаний не сходится с нынешней топографией указываемых местностей: все предложенные идентификации противоречат тому или другому рассказу древних писателей, так как, без всякого сомнения, произошли значительные перемены в физической географии страны, изгладившие тот или иной топографический деталь, тщетно разыскиваемый комментаторами. Достаточно сказать, что, мало правдоподобная в других отношениях, гипотеза Руира о тожестве уэда Багла и реки Тритон согласуется по крайней мере в том с текстом Птоломея, что этот поток действительно берет начало в оврагах горы Уссалет (Уссалетон у александрийского географа). Кроме того, уэд Багла—действительно единственный на всем восточном побережье Туниса уэд, который, начинаясь на довольно большом расстоянии внутри страны, продолжается приметным руслом, если не до Малого Сирта, то, по крайней мере, по толкованию Руира, до «Маленького Сирта» (залива), и приносит ему иногда некоторое количество воды. Что касается озера Кельбиа, то оно представляет почти с точностью окружность в тысячу стадий или 185 километров, которую Скилакс давал озеру Тритон; впрочем, эта окружность озера может показаться слишком большой, если правда, как рассказывает Геродот, что ливийские девы, после ратоборства в честь богини Афины, с торжеством «водили самую храбрую вокруг озера». Продолжительный крик, который испускали женщины на праздниках богини, походил на крики: загрит! тулуйль! или ю-ю! которыми в наши дни ливиянки всех племен оглашают воздух, ударяя себя по губам, чтобы сделать звук прерывистым, во время празднеств, свадебных пиршеств, похоронных процессий, военных экспедиций.

На юго-западе от Сфакса, другое углубление почвы содержит соляное озеро, называемое Мта эль-Грарра, а южнее, в соседстве правильной кривой, описываемой заливом Габес, виднеется еще впадина, наполненная водой или соленой пылью, Манзуна или Себха-эн-Нуайль. Но эти остатки озер очень не велики в сравнении с равниной, частию затопленной, которая составляет естественную границу между островом Магреб (Мавритания) и Сахарой: на пространстве слишком 400 километров, от востока к западу, тянется ряд водных площадей, солончаков, болот, глинистых впадин, на юге Туниса и восточной Алжирии. Вероятно, в какой-нибудь части этой замечательной во всех отношениях котловины большинство древних географов помещали священный бассейн, близ которого родились Минерва и Бахус. Шау, в конце прошлого столетия, первый высказал предположение о тожестве Тритонова озера с одной из тунисских себх. Как раздельный пояс между двумя естественными областями, между двумя фаунами и двумя расами, и как гидрографическое целое, поражающее воображение и величиной своих размеров, и разнообразием своих явлений, это пространство должно было несравненно более интересовать географов, нежели маленькое озеро восточного берега, на севере островов. Обширный бассейн Игаргара, воды которого изливались некогда в цепь «Тритоновых» озер, представляет площадь по меньшей мере в 800.000 квадр. километров, в сорок раз превосходящую площадь тунисских уэдов, питающих озеро Кельбиа. Правда, этот бассейн совершенно отделен от Средиземного моря с геологических времен, предшествовавших истории. Судя по ископаемым раковинам, морской проток или речное русло между Средиземным морем и озерным бассейном Сахары окончательно закрылся в постплиоценовую эпоху; однако, прибрежные жители шоттов, пораженные видом высохших заливов, который представляют эти бассейны, повторяют с уверенностью, что некогда существовало сообщение между морем и себхами, но что «Двурогий» Александр своими чарами запер эти ворота.

Прежде, когда геологическое исследование страны еще не было произведено, на Габесский перешеек, между себхами и морем, смотрели как на один из тех песчаных берегов, какие образуются везде на побережье, перед реками, течение которых, вспомоществуемое морским приливом и отливом, не имеет силы прочищать проход. Полагали, что дюны постепенно возвысили порог, и что, может-быть, последний, кроме того, еще поднялся немного над уровнем моря, вследствие внутреннего давления. Фукс, измеряя высоту порога с помощью барометра, узнал, наконец, каковы были его истинные условия: оказалось, что небольшая цепь холмов, средняя высота которой около 100 метров, имеет в двух местах бреши высотой от 57 до 61 метра, и названный исследователь описывает её остов, как состоящий из эоценовых известняков и песчаников. Итальянская экспедиция, посетившая берега залива Габес в 1875 году, под начальством Антинори, тоже констатировала, что порог состоит отчасти из каменных пластов, а не из одних только песков, нанесенных ветром; самая низкая точка, которую она нашла на водоразделе между водами, спускающимися к морю, и водами, текущими на запад к себхе, лежит на 53 метра выше морского уровня. После того, офицер Рудер, составляя с точностью детальную карту всей области, заключающейся между заливом Габес и шоттами Алжирии, окончательно устранил всякое сомнение. Габесский порог в низшей своей точке представляет еще выступ высотой слишком 47 метров; сами себхи, которые он отделяет от Средиземного моря, лежат на высоте от 15 до 26 метров над морским уровнем и оканчиваются на западе другим порогом, возвышающимся на 91 метр: только за этим порогом начинаются впадины, вырытые ниже уровня Средиземного моря; общая ширина земель, которые нужно пройти, чтобы соединить бассейн шоттов с Средиземным морем, составляет 173 километра.

Если вся система шоттов и уади—или, употребляя арабскую форму множественного числа, штут и уидан,—которую можно назвать «тритонической» системой, согласно гипотезе большинства археологов, была некогда, как это весьма вероятно, речным бассейном, начинавшимся у истоков Игаргара, то это гидрографическое целое давно уже разорвано, речное ложе во многих местах загромождено дюнами, и пороги выступивших из-под воды скал отделили второстепенные впадины. Особенно восточная впадина, самая обширная, вполне ограничена гористыми порогами, примыкающими к южным цепям Туниса: от порога Габес до порога Криц тянется, на севере бассейна, ряд крутых утесов, называемых «Губами» (Эш-Шерб), как бы по сходству равнины бывшего озера с громадным ртом. Узкая в начале, эта себха, известная в восточной её части под именем шотта Эль-Феджедж, постепенно расширяется в западном направлении; потом, за мысом южного берега, длинной скалой, продолжающейся дюнами, бассейн, называемый в этом месте шотт Фараун, вдруг делается втрое шире и образует шотт Эль-Джерид, или «Пальмовый». На западной оконечности эта обширная озерная равнина носит другие названия. Она имеет не менее 200 километров протяжения от востока к западу, а ширина её с севера на юг, между двумя наиболее удаленными один от другого берегами, около 75 километров. Постоянная вода, по словам прибрежных жителей, остается только в центральной части шотта Эль-Джерид, да и там её не видно на поверхности: она прикрыта соляной корой, которая дала повод арабским писателям сравнивать озеро с серебряным листом, с хрустальным стеклом, с камфарным ложем, и на которой шаги отдаются, как на каменном полу под сводом. Кроме глубокой воды собственно озера, скрытой под соляными плитами, поверхностные воды занимают обыкновенно самые низкие части озерной впадины и, смотря по направлению ветра, перемещаются то в ту, то в другую сторону; иногда они бывают довольно глубоки, по грудь лошадям, переходящим себху. Когда эти жидкия массы, гонимые ветром, разольются по соляной коре над скрытыми водами, они частию растворяют промежуточный слой, и в поверхности шотта происходят перемены уровня. Случается также, что соляная плита, под напором глубокой воды или выделяющихся из неё газов, вздувается в форме конуса, как будто открылся подводный вулкан. Так возникают острова, которые издали, от действия миража, кажутся настоящими островами, как их и называют прибрежные жители. Один из самых больших островов, известный под именем джебель эль-Мелах, «Соляная гора», имеет не более двадцати шагов в диаметре и поднимается менее, чем на метр над уровнем себхи; по середине верхней площадки горы находится старый колодезь, теперь засыпанный, от которого этот островок получил другое название, Бир-эн-Неоф, или «Срединный колодезь». Подобные ключи бьют во многих местах себхи из отвердевшего грунта, и вода, которую они дают, не более солоновата, чем вода источников в окружающих оазисах. Четыре островка, лежащие близ южного берега Фараонова шотта, носят общее имя Нхаль-Фараун, «Пальмы Фараона», в силу легенды, рассказывающей о проходе египетской армии по этому озерному дну, более или менее смешиваемому в местных преданиях с Чермным морем. Финиковые пальмы, растущие на этих четырех островках, были, будто-бы, посажены царем Фараоном на место масличных деревьев, покрывавших равнину, ныне затопленную: они не принадлежат ни к одной из разновидностей, известных в Джериде, и плоды их никогда не достигают полной зрелости.

Большая тунисская себха пересекается несколькими караванными дорогами, соединяющими оазисы двух берегов: Тиссо перечисляет девять таких переходов; кроме того, существуют другие, менее посещаемые, особенно в восточной части бассейна, которая так и называется шотт эль-Феджедж, или шотт «Проходов», по причине пролегающих через него дорог. Некоторые из этих троп вполне надежны, но другие очень опасны: идти по ним нужно с величайшей осторожностью, чтобы избежать топей, в которых можно увязнуть, пропастей, где можно исчезнуть бесследно; при отправлении в путь проводник всегда советует путешественникам следовать за ним «шаг в шаг». Более неровная, чем Ранн в английской Индии (так как она представляет скат от десяти до одиннадцати метров с востока на запад), тунисская себха в то же время и гораздо более опасна для перехода: облако пыли, миражи, скрывающие вехи или искажающие их фигуру и положение, ошибка проводника, внезапный испуг животных—могут повлечь за собой гибель каравана. В силу традиционных соглашений между племенами, дорога должна быть обозначена с одной стороны камнями, с другой стволами финиковых пальм, помещенными на расстоянии нескольких сот метров один от другого; но это правило мало соблюдается: большая часть условленных знаков, или гмайров, теперь уже не на своем месте или заменены костями павших верблюдов. Подле дороги, соединяющей оазис Криз с оазисами южного мыса, открываются пропасти, наполненные зеленой водой, «более горькой, чем вода Океана», и до того глубокия, что лот, сделанный из какого-нибудь тяжелого предмета, привязанного к веревкам каравана, не достает дна. Легенды и старые арабские рассказы говорят о внезапных провалах, которые происходили под тяжестью людей и животных: бездна, будто-бы, все поглощала, и её чудовищная пасть тотчас же опять закрывалась над пожранными жертвами. На юг от озера, в соседней области Нефзауа, где бьют многочисленные теплые ключи, также находится естественный колодезь неведомой глубины, называемый по-берберски Тауэрга: он каждый год требует человеческой жертвы, говорят окрестные жители. По местному преданию, эта пропасть, несколько веков тому назад, переместилась, вследствие землетрясения.

На северо-запад от большой тунисской себхи, утесы «Губ» продолжаются неровной стеной, которая в одном месте вздымается, чтобы образовать последний холм, высотой в 171 метр, затем теряется в песках, в виде едва приметных волнообразных повышений и понижений почвы. Эта цепь, долины которой заключают прелестные оазисы Джерида, составляет раздельный порог, отделяющий шотт эль-Джерид от шотта Гарса—бассейна, подобного восточной себхе, но гораздо меньшего по размерам. Шотт Гарса, имеющий форму полумесяца, обращенного выпуклой стороной на север, лежит ниже эль-Джерида; он весь находится ниже уровня моря, и если бы когда-нибудь был прорыт канал, установляющий сообщение этой впадины с Средиземным морем, берега её были бы затоплены на пространстве 8 или 10 километров далее линии нынешнего побережья. Западной своей оконечностью шотт Гарса врезывается в алжирскую территорию и продолжается, в виде широкого рукава моря, перед лабиринтом шоттов, гораздо, более обширных, совокупность которых известна под именем Мельгиг (Мельрир). Невысокие пороги, промежуточные впадины разделяют эти два бассейна. Этот-то шотт Мельрир и предназначался, по проекту, с которым связано имя Рудера,—к образованию, на юге Алжирии, того «внутреннего моря», которое, в воображении его творцов, должно изменить современем климат соседних стран, вызывая скопление облаков на горах Аурес, увеличивая количество дождей, наполняя постоянным образом русла ручьев, ныне высохших, вновь изводя из почвы источники, более не существующие. Но если трудно представить себе прорытие судоходного пути, направляющагося от порога Габес к оазисам алжирской пустыни, то по крайней мере можно понять, как полезно было бы реставрировать старую дорогу, которая шла вдоль южной стороны острова Магреб, между Малым Сиртом и долиной Драа.

Побережье тунисской Сахары, как и восточный берег собственно Туниса, не имеет постоянных рек, а только уэды, почти всегда безводные; важнейшие из них, не по длине течения, а по объему жидкой массы,—уэды Акарит, Мелах и Габес; последний течет всего только около десяти километров, хотя каботажные суда во время прилива могут подниматься по этому уэду до оазиса, где расположен город. Некоторые полагают, что который-нибудь из этих небольших потоков, Акарит или Габес, и есть «река Тритон» древних. Эта гипотеза не лишена вероятия, если принять в соображение, что ливийцы, как о том свидетельствует легендарная гидрография Африки, охотно верили в подземное течение рек в области песков. Несомненно, впрочем, что приемный бассейн уэдов Акарит и Габес имеет весьма значительные размеры выше истоков, так как вода вытекает из земли, в виде обильных ключей, и невольно является вопрос: не дает ли какая-нибудь трещина скалы, через истоки морской покатости, выхода глубоким водам, скрытым под соляной корой шотта эль-Феджедж?.

Хотя горы, составляющие продолжение триполийского «Джебеля», близко подступают к морскому берегу в южном Тунисе, однако, остается еще довольно пространства для того, чтобы и тут могли образоваться береговые лагуны: себха эль-Мелах, или «Соляная лагуна», Бу-Герара и Багирет-эль-Бибан, или «озеро Ворот». Этот последний, совершенно такого же образования, как пруды Лангедока, отделен от моря узкой косой, называемой «Собачья Морда»; в самой тонкой части этого lido открываются два протока, из которых один настолько глубок, что лошади караванов могут переправиться через него не иначе, как вплавь. Островок берегового пояса, лежащий между этими двумя каналами, занят крепостью Бибан, или «крепостью Ворот», получившей такое название от морских проходов, которые она защищает; кроме того он служит также воротами Туниса, на триполийской границе. Эта часть побережья, повидимому, подверглась большим переменам с начала исторических времен. Эдризи упоминает о лежавшем в миле расстояния от Бибанского берега острове Зиру, который ныне уже не существует, если только это не береговой пояс озера, как полагают многие писатели; но в таком случае нужно допустить, что первоначальная форма его сильно изменилась, и что он был постепенно изгрызен морем, ибо во времена Эдризи, в двенадцатом столетии, он был покрыт деревнями, окруженными виноградниками и пальмовыми рощами. Во всяком случае, этот остров, простиравшийся на 40 миль в длину, при ширине не более полумили, вероятно, был не что иное, как песчаная коса, соединенная с берегом. Положение этой исчезнувшей земли, вероятно, указывается подводными камнями и песчаной мелью Зиры; в этом месте еще в шестнадцатом столетии находилась подводная банка, выступавшая наружу во время отлива; здесь имел свой сборный пункт флот герцога Медина-Чели, посланный против острова Джерба, в 1560 году.

Острова южного Туниса не самостоятельного происхождения, как вулканический массив Пантеллярия, лежащий против мыса Бон; это простые отрывки материка, отделенные от соседнего берега размывающим действием вод или понижением почвы. Особенно острова Керкенна, Cercina и Cercinitis Страбона, составляющие, против Сфакса, северный предел Малого Сирта или залива Габес, имеют этот вид обломка, постоянно подтачиваемого волнами. Даже весьма вероятно, что этот маленький архипелаг, состоящий из двух островов и прилежащих подводных скал, в исторические времена уменьшился в размерах. Скилакс говорит о существовании только одного острова, от которого, может-быть, осталась лишь часть, в виде нынешних двух земель, и размеры, приписываемые Геродотом и Плинием Церцине (Cyraunis) и Церцинитиде, не соответствует нынешним. Оба острова сделались меньше; северная сторона их была частию разрушена волнами, но пролив, разделяющий острова, не изменился в течение двух последних тысячелетий. Еще видны быки моста, длиной около 1.000 метров, соединявшего противоположные берега: не трудно было бы отстроить это сооружение. На южной оконечности залива Габес, большой остров Джерба, древний Менинкс, «земля лотофагов», кажется, лучше сохранил контуры, которые он имел в первые времена исторической эпохи. Впрочем, он почти не отделен от материка, так как пешеход может без труда перейти пролив в брод. Остров оканчивается на юге двумя стрелками, к которым направляются два мыса большой земли, и с той и с другой стороны берег врезывается между этими мысами, так что образуется род озера, по виду мало отличающагося от двух соседних озер, себхи эль-Мелах и Багирет-эль-Бибан; по мнению Вуда, это морское озеро и есть тот Тритон, которого так усердно ищут на соседних берегах. Только западный рукав пролива, имеющий около 2.500 метров в ширину и доминируемый высокими берегами и утесами, удобен для прохода судов, так как глубина его фарватера, вырытого течениями прилива и отлива, от 3 до 17 метров. Восточный рукав, вообще более широкий, частию загроможден островками, подводными камнями, песчаными мелями, и во время отлива даже в самом глубоком месте прохода остается слой воды толщиной не более 60 сантиметров. Брод, где переходят караваны, носит название Трик-эш-Джемель, или «Дорога верблюдов»; он находится на западе от римского моста, упоминаемого в древних маршрутах, и от которого еще сохранились кое-какие обломки. Два замка, Бордж-эль-Кантара, или «Замок моста», на островном берегу, и Бордж-эль-Баб, или «Замок ворот», в самом центре пролива, напоминают древний путевод, достойный быть поставленным на ряду с сооружениями современных инженеров, если не по смелости постройки, то по крайней мере по длине; другой островной замок защищает «Дорогу верблюдов». В пуническую эпоху восточный рукав пролива был судоходен, как показывает один древний маршрут. Издали остров Джерба кажется продолжением твердой земли, выдвинутым в море в виде длинного низкого мыса, покрытого пальмами и окаймленного крепкими замками, которые были воздвигнуты некогда против испанцев или мальтийских рыцарей. Самые высокие выпуклости почвы, в центре острова, подымаются всего только на несколько метров. На всем пространстве равнин Джебры нет ни одного ручейка, и туземцы не имеют другой воды, кроме колодезной; однако, остров представляет один сплошной лес, и маслины достигают там размеров, неизвестных даже в Сахеле.

Залив Габес, расстилающийся полукругом между архипелагом Керкенна и островом Лотофагов, слыл у древних не менее опасным, чем Большой Сирт. Пока карфагеняне пользовались монополией торговли на берегах Малого Сирта, они не упускали случая рассказывать на счет плавания в этих водах всевозможные ужасы, чтобы запугать мореходов других наций, и, действительно, те из иностранцев, которые первые отважились пуститься по неведомому заливу, могли на первых порах думать, что ревнивый Карфаген не обманул их, когда они были поражены сильными изменениями уровня воды во время прилива, которыми Малый Сирт резко отличается от всех других морей средиземного резервуара. Первый римский флот, проникший в этот залив двадцать-одно столетие тому назад, сел на мель при отливе, и когда следовавший затем прилив снова поднял корабли, они уже успели облегчиться, выбросив за борт товары и съестные припасы; лишенный продовольствия, флот должен был немедленно вернуться к берегам Сицилии. Перед устьем уэда Габес, в крайнем изгибе Малого Сирта, вода попеременно поднимается и опускается на 2 слишком метра; у берегов острова Джерба средняя амплитуда прилива не меньше 3 метров. На другой оконечности залива, в гавани Сфакес, средняя разность уровней прилива и отлива составляет около полутора метра, но в эпоху равноденствий эта разность достигает 2,60 метров. Это явление значительных приливов в водах Габеса объясняется расположением залива в форме воронки и постепенным поднятием дна: масса воды, приходящая с открытого моря, легче скопляется в Малом Сирте, чем в морях почти замкнутых, каково Адриатическое, или в бухтах, слишком широко открытых, каков Большой Сирт. Но теперь, хорошо известные морякам, приливы Габеса утратили свой ужас, и для небольших судов эти воды вовсе не представляют тех опасностей, которых так пугались древние. Вооруженные лотом, каботажки, плавающие по заливу, идут осторожно, чтобы не потерпеть крушения, и держат якорь на-готове, чтобы запустить его в песок, как только окажется слишком тонкий слой воды под килем. Впрочем, даже в случае кораблекрушения опасность не велика; до расстояния 10 километр. от берега море так мелко, что человек может идти по дну. Больших волн здесь тоже никогда не бывает. На обширных мелях мягкаго ила, окружающих острова Керкенна, поверхность залива всегда гладкая, как бы ни была велика ярость ветра, вздымающего горами воды открытого моря; суда здесь в полной безопасности, благодаря известному явлению ослабления волн, происходящего от недостатка сопротивления дна. Итальянские моряки называют Малый Сирт «мертвым морем», mare morto, в противоположность глубоким водам «живого моря», mare vivo.

Большие перемены, происшедшие в контурах островов и континентальных берегов Туниса, приписывались некоторыми путешественниками местным колебанием уровня почвы; они полагают, что берега Джербы и группы Керкенна, подобно берегам Триполи, опустились и вследствие того уменьшились в протяжении. Гренвиль Темпль старается доказать, что в историческую эпоху острова Куриатейн составляли часть берега между Монастиром и мысом Димас. С другой стороны, образование порога Габес было, по мнению Рудера и геологов, участвовавших в его экспедиции, результатом поднятия, которое в то же время повысило шотт эль-Джерид над уровнем моря и перевернуло его скат в направлении от востока к западу. Действительно, берег Туниса представляет во многих местах, высоко над уровнем моря, остатки старых берегов и береговых поясов. Так на Габесском пороге и на всех извилинах берега до Сфакеса, затем по другую сторону мысов, на побережье Сузы, Фукс обследовал, в 1874 г., старый морской берег, лежащий теперь на постоянной высоте 12 до 15 метров, хотя он содержит виды, еще ныне живущие в Средиземном море. Но существование этих высоких берегов, свидетельствуя об изменении относительной высоты суши и моря, еще не дает права заключить, что внутренняя подъемлющая сила продолжает действовать, как это утверждали многие путешественники. Указывали на обмеление гаваней Махдии, Карфагена, Утики, Порто-Фарина, как на доказательство поднятия побережья; но между этими примерами нет ни одного, который не мог бы быть объяснен отложением морских песков или речных наносов. При том надо принять в соображение и то обстоятельство, что та или другая гавань, куда проникали галеры древних, благодаря своей незначительной осадке (около 1,30 метра), была бы недоступна в наше время обыкновенным судам, если бы даже не обмелела. Нигде на тунисском берегу не найдено постройки, теперь удаленной от моря, которая носила бы на своих камнях следы прежнего соприкосновения с водой. Взамен того, многие островки или подводные камни, указываемые древними писателями, греческими, римскими, арабскими, и теперь так же едва выступают из-под воды, как и в прошлые века: гавани Карфагена, расчищенные исследователем Беле до уровня просачивающихся морских вод, оказались на той же самой высоте, на которой они были две тысячи лет тому назад.

Положение Туниса на восточном углу Мавритании, между двух бассейнов Средиземного моря и у ворот Сахары, сообщает климату этой страны особенный характер. Омываемая морем с востока и юго-востока, также как с севера и северо-запада, африканская провинция древнего Рима естественно отличается более ровным климатом, чем климат Алжира; при том же, не имея таких высоких гор, таких обширных возвышенностей и оканчиваясь, в своих гористых местностях, долинами, широко открытыми морской бризе, она пользуется далеко внутри температурой более мягкой, чем центральные области Магреба. Точных метеорологических наблюдений еще не имеется для частей Туниса, удаленных от побережья; тем не менее, характер растительности позволяет определить общие черты климата и отметить контрасты, которые он представляет с сопредельными странами. Так, восточные ветры, резкие и сухие в алжирской Сахаре, приносят с собой некоторую долю влажности в Сахару тунисскую и вызывают там к жизни растения, которых не увидишь в западных пустынях. Хотя средняя годовая температура в древней африканской провинции выше, чем в Алжирии, климат первой влажнее и ровнее. Впрочем, северная часть страны и побережье более, чем алжирский Телль, выставлены жгучим ветрам юга, и когда дует симун, или самум, случается, что термометр показывает 45, даже 48 градусов Ц. на улицах города Туниса. С другой стороны, зимой, при северном ветре, который приносит холодный воздух с Апеннин, в этом городе иногда бывают холода, напоминающие европейскую зиму: так, например, в феврале 1854 г., по словам Феррини, в Тунисе однажды целый день шел снег.

Средняя температура в Тунисе 20,44° Ц, в Сузе 24° Ц.

Времена года чередуются в этой стране с большой правильностью. Зима, совпадающая с периодом дождей и называемая тем же именем, эш-шта, начинается вообще в январе и продолжается всего два месяца. Затем следует пора «зелени», или весна, тоже очень короткая, тогда как лето продолжается шесть месяцев, с мая до октября. Наступление осени возвещается нормальным возвратом дождей, хотя ни одно время года не обходится без ливней; в среднем, насчитывают в городе Тунисе 90 дождливых дней в году. Обыкновенно ветры дуют со стороны моря, то-есть с северо-востока и северо-запада. Северо-восточное воздушное течение, которое есть не что иное, как нормальный полярный ветер, господствует вообще в летние месяцы, тогда как в остальное время года преобладает северо-западный ветер, продолжение благодетельного мистраля. Эти ветры с моря, самые здоровые, приносят дожди, но они не отличаются такой правильностью, как пассаты, и резкия перемены погоды здесь не редки. Во время равноденствий воздух часто увлекается в сильные круговороты; почти каждый год, около половины сентября, Тунисский залив подвергается яростному шторму, который христиане первых веков называли «Киприановой бурей», потому что он часто разражался в годовщину смерти епископа Киприана. Обыкновенно столкновение ветров проявляется с особенной силой около мыса Бон; у этого угла континента встречаются различные воздушные течения, и между ними происходит борьба из-за преобладания: отсюда имя «Добрый» или «Прекрасный» мыс, которое карфагеняне дали ему по антифразису, льстя гению мыса, чтобы снискать благоволение; арабы часто называют его рас-Гаддар, «Обманчивый мыс», вместо рас-Аддар, «Добрый мыс». Морские течения тоже сталкиваются вокруг этого мыса, как и течения атмосферные: сила течения, направляющагося из Западного моря в заливы Большой и Малый Сирт, так велика и производит такое множество водоворотов, что парусные суда, плывущие на запад, не могут преодолеть это препятствие без помощи юго-восточных ветров, которые обыкновенно дуют из Сиртов к острову Мальте, и помогают им обогнуть страшный мыс. В ясную погоду, когда небо совершенно чисто от паров, с вершины мыса можно различить берега Сицилии, и часто видали отсюда на дальнем горизонте зарево от извержений Этны. Замечательно, что на берегах Туниса грозы редко сопровождаются молнией. Гром разражается только на горах, и по уверению Феррини, не бывало примера, чтобы он упал в равнину; в городе Тунисе и его окрестностях до сих пор не имели случая почувствовать пользу защищения зданий от грозы с помощью громоотводов. Нельзя сказать того же о Сфакесе, где, по словам Герена, одна городская башня была несколько раз поражена громом, в 1882 году. В целом, климат Туниса—один из лучших на средиземноморском побережье. Военная статистика, веденная с августа 1883 по март 1884 года, показывает, что случаи поступления солдат в госпиталь были в Тунисе реже, чем в какой-либо из провинций Алжирии, реже даже, чем во Франции. Бертолон сравнивает тунисское прибрежье с Австралией по его прекрасному климату; однако, в тех из внутренних долин, где воздух не обновляется северными ветрами, свирепствуют эпидемические лихорадки.

Принадлежа к средиземному поясу по натуре своих горных пород и по климату, Тунис лежит в той же географической области по своей флоре и фауне. Подобно Алжирии, Иберийскому побережью, нижнему Лангедоку и Провансу, Италии и Греции, Тунис составляет часть области маслины, «первого между деревьями», по выражению Колумеля. По своим специальным чертам, тунисская флора почти тожественна с алжирской, как доказывали исследования ботаников; однако, различия, представляемые рельефом почвы и климатом, имели следствием гораздо большее смешение видов в восточной области сравнительно с западной. Тогда как в Алжире флора побережья и флора гор, плоскогорий и Сахары точно разграничены, в Тунисской области они перепутаны без всякой правильности. Растительные виды Сахары, поднимаясь по морскому берегу вдоль заливов Габес и Гаммамет, достигают, наконец, дюн прибрежья в соседстве Туниса и Бизерты; повсюду, где находятся пески, ботаник наверно встретит десять-двенадцать растений, которые он видел в сахарских эргах, между прочим, дрин (arthraterum pungens). С другой стороны, нашли на юге от шотта эль-Джерид, под той же широтой, как самый северный оазис Суфа, несколько растений, свойственных высоким плоскогорьям Сетиф. Габес есть точка встречи самых разнообразных флор; здесь сходятся флоры морских песков и дюн пустыни, глинистых лож уэдов и их аллювиальных отложений, глинисто-известковой равнины, простирающейся у подошвы гор и оазисов с растительностью средиземноморской и почти европейской. Благодаря своему положению напротив Сицилии, Тунис имеет также несколько сицилийских и итальянских растительных видов, которых нет в Алжирии; мыс Бон, граница двух бассейнов Средиземного моря, восточного и западного, разделяет две области, имеющие в своей флоре несколько отличную физиономию. Совокупность тунисской растительности, которую Дефонтен исчислял, в прошлом столетии, в 300 видов, состоит, по Коссону, из 1.780 растений, из которых только несколько видов свойственны исключительно этой стране: по направлению от запада к востоку, от Марокко к Тунису, число растений, принадлежащих исключительно местной флоре, постепенно сокращается, по причине уменьшения высоты почвы; на 563 вида, найденных в Габесе, насчитывают только 25 форм, не встречающихся в алжирской Сахаре. Некоторые растения так многочисленны, что придают полям однообразную окраску на протяжении нескольких верст: пространства, сплошь покрытые голубыми цветками желтокорня или колокольчиков, кажутся издали поверхностью обширного озера.

Горы бассейна Меджерды и горы, господствующие над средиземноморской покатостью, между Бизертой и Ла-Калле, сохранили еще обширные леса; благодаря относительной влажности климата, дуб (quercus mirbeckii) достигает там исполинских размеров; падуб растет там между мелким кустарником, черешня—между небольшими деревцами. Если река Меджерда имеет воду во всякое время года, то она обязана этим лесам, покрывающим её скат. Но в среднем Тунисе и в соседстве заливов Большой и Малый Сирт страна почти совершенно обезлесена: единственные деревья там—маслины, да еще смоковницы, которые растут вокруг городов, возвышаясь над живыми изгородями из кактусов; на плоскогорьях, как и в Алжирии, растительность состоит лишь из чернобыльника (artemisia) и из альфы, употребляемой на выделку писчей бумаги; в некоторых местах почва совершенно голая и не имеет даже тонкого слоя перегноя: когда идешь по ней, везде под ногами звенит каменистый туф. А между тем в этих оголенных местностях, у южного основания массива Бу-Гедма, тянется обширный лес камедоносной акации, занимающий пространство около 30 километров в длину и километров 12 в ширину. В Африке это самая северная область, где встречается камедное дерево; но число этих акаций, acacia sayal, не превышает 40.000 во всем лесу,—так редко растут деревья: ими пользуются только для приготовления кушаньев, камедь же пропадает без употребления, или служит пищей диким животным. Смола, сочащаяся из некоторых разновидностей мастикового дерева, как на острове Хиосе, не утилизируется для выделки мастики и других благовонных жидкостей.

Большие шотты, отделенные от Малого Сирта лишь узким перешейком, имеют на своих берегах великолепные «лески», как их называют туземцы, Белед-эль-Джерида или «Финиковой земли», которые заключают в себе слишком миллион дерев, принадлежащих к ста пятидесяти разновидностям. Вкус плодов удивительно изменяется, смотря по климатическим условиям. Тогда как в Сфакесе и на острове Джерба финиковые пальмы служат почти только для украшения пейзажа, и плоды их идут большей частию в корм скоту, в Габесе финики уже довольно вкусны; в оазисе Эль-Гамма они хороши, а в Джериде и Суфе превосходны. Причина тому, по всей вероятности, не в различии температуры, а в различной пропорции влажности. Между разновидностями фиников также замечается большая разница вкуса в разных оазисах: в Джериде лучшим считается сорт деглет-нур, «финик-свет», названный так по причине прозрачности его мякоти; в Суфе есть сорта еще лучше на вкус. Жители оазисов любят свои финиковые деревья, как домашних товарищей: они решаются «убить» пальму, т.е. срубить для приготовления напитка лакби, caryptis древних, только по поводу какого-нибудь важного события—рождения ребенка, свадьбы, прибытия почетного гостя.

Некогда Джерба, античный Меникс, «остров Лотофагов», славился одним растением, lotus, которое с достоверностью еще не отыскано. Что это был за плод, столь приятный на вкус, что чужеземцы, отведав его, забывали о своей родине? Этот рассказ Гомера означает ли какой-нибудь таинственный продукт, символизирующий мир и благоденствие, или он относится к действительному плоду, который очень понравился эллинским мореходам? Описание лотуса, данное древними авторами, повидимому, всего более подходит к одному виду ююбы (zizyphus lotus), седер или синра, которую находят еще на острове Джерба, а также на соседнем побережье и даже далеко внутри материка до земли туарегов. Из этой ягоды приготовляют кисловатый напиток, очень приятный на вкус; самый же плод, сладкий, но безвкусный, не ценится: Магомет говорит о ююбе (zizyphus lotus), как о проклятом кустарнике, заменившем в садах Савской земли деревья с великолепными плодами. Может-быть, первые эллинские мореплаватели, рассказывавшие своим соотечественникам про чудеса дальних стран, отведали, не видав самого дерева, превосходные финики из Белед-эль-Джерида, и этот плод был приписан ими ююбе, или, может-быть, вкусы переменились, как мы видим пример тому в Египте относительно плода сикоморы. Эль-Бекри рассказывает, что яблони на острове Джерба не имели во всем свете равных себе по красоте и превосходному вкусу плодов; но плантации этого дерева были заброшены, потому что христиане брали яблоки, не вознаграждая жителей острова.

Фауна Туниса, подобно его флоре, отличается от фауны Алжира и Триполи очень небольшим числом видов: немного более богатый животными формами, чем соседния с пустыней области, прилегающие к Большому Сирту, Тунис несколько беднее в этом отношении западной Мавритании. Вообще замечается постепенное возрастание числа видов по направлению от востока к западу. Но в Тунисе, как и в сопредельных странах, большие перемены, происшедшие в течение исторической эпохи, изменили и самую фауну. Истребление лесов повело к тому, что некоторые виды совершенно исчезли, или зона их обитания значительно съузилась; с другой стороны, люди ввели домашних животных, может быть, также диких зверей, как, например, оленя, ибо, по свидетельству древних писателей, олень не существовал в Африканской провинции, и карфагеняне, привезшие с собой это животное, держали его в полудомашнем состоянии, чтобы приносить его в жертву Ваалу-Гаммону. Теперь олень встречается изредка в западных горах страны, особенно на юге от Табарки, в массивах Хумир и Уштетта. Медведь, который прежде был, как полагают, одним из обыкновенных представителей местной фауны, судя по часто встречающимся названиям мест, где находится его имя, повидимому, исчез с начала настоящего столетия. Мартышку можно видеть только в ближайшем к южным шоттам углу Туниса. Львы рыскают еще в некоторых массивах, соседних с алжирской границей; особенно в Хумирии, в землях племени уштетта, и в горах Джебель-эль-Ганум их осталось еще довольно много; но вообще теперь эти хищники далеко не так многочисленны, как в карфагенскую эпоху, когда они подстерегали поселян и путешественников вокруг городов, и когда вдоль больших дорог стояли виселицы, на которых распинали «царя зверей». По преданию, территория Бу-Ганем прокармливала еще тысячи этих зверей, несколько веков тому назад, когда один из туземных государей уступил край одному племени, под условием, чтобы оно не употребляло в пищу никакого другого мяса, кроме львиного. Что касается слонов, которые, как утверждают многочисленные свидетельства, существовали в стране в первые века местной истории, то они исчезли вместе с лесами, служившими им местом обитания: вероятно, последний был убит в эпоху римского владычества; уже во времена Плиния их приводили из областей, лежащих «за пустынями, прилегающими к заливам Сирт»; впрочем, один испанский писатель сообщает, по наслышке, что в конце шестнадцатого столетия эти великаны животного царства еще встречались в Тунисе. Буйвол не был совершенно истреблен, как слон: сохранилось еще несколько стад этого животного вокруг озера Бизертского и даже на островке Эшкель; но в других частях страны его нигде не видно. Несколько представителей дикого барана живут еще в южных горах Туниса, тогда как во всех других массивах они уже вывелись. Но, как и в остальной части западной Африки, домашняя фауна Туниса обогатилась приобретением драгоценного животного—верблюда: по Тиссо, верблюд сделался для западных африканцев почти необходимым вьючным животным, каким он является ныне, не далее, как за полторы тысячи лет до нашей эпохи.

Известны рассказы древних писателей о борьбе, которую войско Регула должно было выдержать на берегах Баграды против змея длиной около 35 метров: в наши дни ни один из тунисских гадов не достигает даже пятой доли этих исполинских размеров. Число видов змеиного рода тоже уменьшилось, хотя, может-быть, еще не все ныне живущие известны, и хотя, с другой стороны, нужно причислить к баснословным животным многих пресмыкающихся, которых древние авторы описывают, как родившихся из крови Горгона. Одна из наиболее богатых змеями областей—горы, окаймляющие тунисскую Сахару: туземцы принуждены были даже совсем покинуть джебель Тельджу, на северо-востоке от шотта Эль-Гарса, по причине великого множества водящихся там гадов вида тагарга. Восточнее, около Сфакеса, номады степей особенно боятся змеи зоррейг (echis carinata), которая, вблизи источников, обвивается вокруг ветвей тамариска, и оттуда одним прыжком кидается на свою добычу: это, вероятно, jaculus, «крылатый змей» латинских авторов; новейшая экспедиция, под начальством Думета-Адансона, также открыла один вид змеи, бу-фтира, наия натуралистов. Другой гад тунисской флоры, скорпион, очень опасен, гораздо опаснее, чем алжирский и мароккский: ужаление его часто смертельно. У туземцев существует поверье, что достаточно положить на порог двери камешек известного рода раковистого известняка, чтобы прекратить вход скорпионам; последние, будто-бы, никогда не проникают в древний амфитеатр Эль-Джем, потому что он построен из этих камней. Саранча иногда прилетает тучами в тунисский Телль и пожирает все его посевы; саранча, опустошавшая Алжирию в 1845 году, родилась, по словам Пелисье, в соседстве тунисского Джерида. Что касается бабочек различных видов, то они редки в Тунисе; этой прелести наших полей недостает полям северной Африки, за исключением, впрочем, цветущих полян в горах; редкость чешуекрылых объясняется большим числом птиц, которые истребляют гусениц. Местная фауна заключает в себе несколько особенных видов птиц, из которых особенно замечателен джеридский воробей, бу-хабиби или «отец дружбы», летающий среди пальм, с жалобным пением, напоминающим пение канарейки. На эту грациозную птичку, прославляемую в народных песнях, смотрят как на доброго гения, и туземцы ревностно защищают ее против иностранцев; попытки аклиматизации её в Тунисе не удались. На соляных озерах многочисленные стаи голубых и розовых фламинго походят издали на солдат в мундирах ярких цветов; над полями кружатся тучи скворцов, затмевая небо.

Моря, омывающие берега Туниса, очень богаты рыбой. Вокруг острова Джерба и архипелага Керкенна, которые в древних текстах описываются уже как «окруженные сваями», вода, довольно мелкая, разделена на неправильные перегородки рядами пальм, которые качаются по воле волн и разграничивают корридоры и камеры, куда рыба заходит во время прилива, и откуда она не может выйти во время отлива. Островитяне налавливают таким образом большое количество рыбы, которую они солят для вывоза в города соседнего побережья и даже в Италию; осьминоги, которых ловят преимущественно на мели, лежащей между Сфаксом и островами, сушатся на солнце и почти все отправляются в Грецию. Жители островов Джерба и Керкенна ловят также губок, либо зимней порой, при помощи длинных шестов с крючком, которыми они водят по поверхности подводных камней, либо летом, проходя по мелям и раскапывая их ногой. Воды около мыса Бен, менее богатые животной жизнью, чем воды архипелага Керкенна, посещаются стаями рыбы, отправляющейся из одного бассейна Средиземного моря в другой; заколы (мадрага), установленные через известные промежутки вдоль берега, задерживают тунцов, самую ценную из этих странствующих рыб. Бизертское озеро, которое, по словам легенды, сообщаемой арабским писателем Эль-Эдризи, доставляет точно двенадцать разных рыбьих пород, по одной каждый месяц,—тоже служит местом обширного лова, преимущественно лова головлей, который производится следующим остроумным способом, унаследованным, может-быть, от времен пунических: с одного берега канала на другой протянута веревка, на которой скользит кольцо, удерживающее самку, плавающую посреди вод; самцы собираются вокруг этой живой приманки и во множестве попадают в сети рыбаков; ставят также поперег течения загородки из кольев, снабженные камерами, в которые проникает рыба, и откуда она уже не может выйти. Наконец, на западном берегу Туниса, около мысов Серрат и Негро, в Табаркской бухте, существуют коралловые мели, теперь оскудевшие, которые продолжаются на запад, и которые еще не так давно привлекали сотни судов из Торре дель-Греко. Ловля раковин, дававших пурпуровую краску, оставлена со времен римского господства. На берегах острова Джерба, как и на берегах озера Бибан, огромные кучи раковин murex и purpura, неуступающие размерами подобным же кучам, сохранившимся на берегах Сидона, свидетельствуют о важном значении, какое имела некогда пурпурная промышленность в финикийских колониях Африки.

За областями Триполи, по большей части пустынными и представляющими, вдоль побережья, лишь небольшие гавани и узкую полосу возделанной земли или даже редко рассеянные оазисы, Тунис должен был казаться всем завоевателям, пришедшим сухим путем или высадившимся с моря, страной желанной по преимуществу. Его речной бассейн, первый, встречаемый нами в Африке к западу от египетского Нила, от которого он отделен такими обширными пространствами; его плодородные равнины; его озера и заливы, изобилующие рыбой; его гавани, занимающие такое удобное положение, как для торговли, так и для военного господства в бассейне Средиземного моря,—все эти выгоды, естественно, должны были привлекать к этому краю завоевательные нации и сделать его полем битвы между армиями. Станции, где рассеяны каменные орудия, мегалиты, менгиры, дольмены, кромлехи, камни с выдолбленным круглым углублением, редкие в некоторых местностях Туниса, очень обыкновенные в других, напоминают пребывание населений, имевших либо то же происхождение, либо ту же религию, как жители Британии, Бретани и Андалузии. В начале писанной истории мы уже застаем финикиян, поселившихся в самом углу континента, откуда они могли наблюдать, с одной стороны, за Тирренским морем, с другой—за водами, окружающими остров Крит. Затем римляне, когда достигли могущества, захотели, в свою очередь, завоевать эту передовую землю Африки, без которой ни одно из их владений на Средиземном море—ни Сицилия, ни Сардиния, ни самая Италия—не было бы крепко в их руках, и вот впродолжении слишком ста лет известный тогда мир был потрясаем столкновением этих двух могучих соперников; наконец, финикийский город пал, но чтобы возродиться городом римским. После того вандалы, византийцы оспаривали друг у друга эту страну, и несколько последовательных нашествий арабов ввели её жителей в круг ислама. Что касается турок, то дело их ограничивалось присылкой краю правителей, а вторжения европейских христиан, при Людовике IX и императоре Карле V, были слишком кратковременны, чтобы иметь сколько-нибудь заметное влияние на тунисскую цивилизацию; правда, что морское разбойничество, часто вводя в страну невольников, должно было способствовать в довольно значительной мере смешению населения в городах.