VIII.

Несмотря на пропуски и противоречия оффициальной статистики, можно принять за несомненный факт постепенное возрастание народонаселения в Алжирии. До первой суммарной ревизии число жителей этой страны обыкновенно полагали в 3 миллиона, но по произведенной в 1851 г. приблизительной переписи, оно оказалось немногим более двух с половиною миллионов. В 1872 г., после страшного голода, унесшего в могилу по крайней мере десятую часть алжирского населения, общая цифра жителей едва превышала 2.400.000; но последующие переписи показали быстрое возрастание населения. Вот точные результаты этих переписей:

| Годы. | Жителей. | ||

| 1851-52 гг. | 2.554.121 | ||

| 1872 | 2.416.225 | Уменьшение | 137.896 или 5,7% |

| 1878 | 2.857.626 | Увеличение | 451.401, „ 16% |

| 1881 | 3.310.412 | „ | 442.786, „ 15% |

| 1891 | 4.124.732 | „ | 814.320, „ 24% |

Возможно, что в первых исчислениях были пропущены многие семейства, роды или даже целые племена, вследствие чего разности итогов вышли преувеличенные; однако, общие результаты, вероятно, приблизительно верны, и народонаселение Алжирии возрастает в гораздо более быстрой пропорции, чем народонаселение Франции. В настоящее время население Алжирии, со включением алжирской Сахары, составляет около 4 с половиной миллионов душ.

При народных переписях туземное население считается без различия расового происхождения, арабского или берберского: поэтому возможно, что возрастание одного этнического элемента совпадает с уменьшением другого. Это именно и утверждают многие писатели, основываясь на результате статистики городского населения: они говорят, что жители берберской расы увеличиваются в числе, тогда как арабы, напротив, уменьшаются. В больших городах, каковы Алжир, Константина, Оран, перевес смертных случаев над цифрой рождений весьма значителен между маврами, которые принадлежат главным образом к арабской расе; чрезвычайно редко, только при исключительно благоприятных санитарных условиях, установляется на короткий период времени равновесие между числом вступающих в жизнь и числом выходящих из неё. В деревнях, напротив, цифры, даваемые статистикой по книгам гражданского состояния или метрическим записям (etat civil), представляют совсем иное отношение: там рождения между туземцами много перевешивают смертность, а известно, что вне городов численно преобладают люди берберской расы.

Движение народонаселения в городах Алжире и Оране в 1883 и 1884 годах, по данным, извлеченным из книг гражданского состояния:

| Европейцев | Евреев | Мусульман | Всего | ||

| Алжир в 1883 г. | Родилось | 1.330 | 395 | 340 | 2.063 |

| Умерло | 1.073 | 263 | 713 | 2.049 | |

| Разность | 257 | 132 | -373 | 16 | |

| Алжир в 1884 г. | Родилось | 1.471 | 422 | 363 | 2.256 |

| Умерло | 1.037 | 227 | 599 | 1.963 | |

| Разность | 434 | 195 | -236 | 293 | |

| Оран в 1883 г. | Родилось | 1.750 | 383 | 170 | 2.303 |

| Умерло | 1.670 | 377 | 275 | 2.322 | |

| Разность | 80 | 6 | -105 | -19 | |

| Оран в 1884 г. (холера) | Родилось | 1.776 | 378 | 139 | 2.293 |

| Умерло | 2.032 | 405 | 343 | 2.779 | |

| Разность | -255 | -27 | -204 | -486 |

Известно, как сильно размножаются жители Большой Кабилии вне своих, всегда переполненных ульев: в больших смешанных общинах Джурджуры итог рождений ежегодно в два раза превышает итог смертных случаев. Даже во многих территориях, называемых «арабскими», но где основа населения, по всей вероятности, берберская, наблюдается постоянное приращение туземцев. В виде примера можно указать на племя абд-эн-нур, живущее в равнинах Сетифа: в имениях Женевской компании тщательно изучали с 1859 г. движение местного населения, и оказалось, что регулярно каждый год рождаемость превышает смертность.

Движение населения в смешанной общине Бу-Сада (5.192 жит.), по Дегэ:

1883 г.: 219 родившихся, 192 умерших; 1884 г.: 223 родившихся, 185 умерших.

Таким образом не подлежит сомнению, что элемент, называемый «туземным», еще долго сохранит за собою численное превосходство, хотя вне кабильских местностей он не возрастает так быстро, как элемент иностранный. В 1885 г. число алжирских арабов и берберов приблизительно в шесть раз превышало цифру переселенцев из Европы и их детей. Берберы одни составляют, вероятно, половину всего населения; они тоже получают некоторый прирост путем иммиграции, так как мароккские работники, приходящие в Алжирию, по большей части принадлежат к кабильской или шеллахской расе. Скрещиваясь с туземцами, негры также содействуют укреплению берберского элемента, так как они селятся преимущественно в сахарских ксурах, среди руагов; ведя, подобно этому племени, оседлый образ жизни, они мало-по-малу усвоивают те же привычки и сливаются с руагами через браки. Со времени прекращения ввоза невольников, число негров в Алжирии уменьшается, с одной стороны вследствие смешения с другими расами через браки, с другой—по причине перевеса смертности над рождаемостью: вне сахарской покатости, до сих пор климат Алжирии был им гибелен. Правда ли, как это часто повторяли, будто в Берберии негрская раса перестает размножаться уже в третьем или четвертом поколении?. По крайней мере, это утверждение пока еще не подтверждено серьезными статистическими исследованиями.

Со времени завоевания страны число европейцев довольно правильно увеличивалось в возрастающей прогрессии. В начале возрастание было замедлено частными эвакуациями территории и препятствиями, которые губернаторы противопоставляли добровольному переселению; однажды был даже такой случай, что пароходу, привезшему 160 эмигрантов из Магона, не позволили пристать к берегу, и бедняки принуждены были вернуться на родину, с которою они уже было-распростились навсегда. Увеличение европейского населения сначала ограничивалось сотнями душ в год, потом оно дошло до нескольких тысяч, а теперь составляет слишком десять тысяч. Возрастание кажется несколько быстрее, чем оно есть в действительности, потому что очень многие евреи, пользуясь званием французских граждан, записывают своих детей принадлежащими к ныне господствующей нации. В первое двадцатипятилетие оккупации европейское население возрастало единственно путем притока переселенцев. Смертность далеко превосходила раждаемость, что объясняется неведением новоприбывших относительно законов местной гигиены и способами лечения, бывшими тогда в моде: с болотными лихорадками в то время боролись не сернокислым хинином, а кровопусканиями; страдавшие лихорадкой, если они не переезжали в другой климат, были обречены почти на верную смерть; случалось, что полки в несколько месяцев теряли более половины своего наличного состава. Новая терапевтика, введенная доктором Мальо, была спасением европейской колонизации в Алжирии. Благодаря ему, ежегодно были спасаемы тысячи больных, и раса иммигрантов могла укорениться в новом отечестве. Уменьшению численности колонистов много способствовал также образ жизни, преобладающий во всяком обществе, где почти совсем нет женщин. Большинство переселенцев приезжали в страну одни, без семейств, и равновесие полов восстановлялось лишь постепенно; еще в 1839 году число мужчин почти втрое превышало число женщин. Перевес смертности над рождаемостью, как показывают ниже приводимые статистические данные, был так значителен, что гигиенисты считали акклиматизацию европейцев в Алжирии делом совершенно неосуществимым: воображали, что климат Берберии, как это повторяют еще относительно климата Египта, смертелен для детей европейской расы, и говорили даже, будто никогда иностранное семейство не выживает там далее первого поколения. А между тем, с первых же годов завоевания чтение эпитафий на римских кладбищах в провинции Константине показало археологам, как многочисленны были, две тысячи лет тому назад, примеры долговечности между колонистами и их семействами.

Движение европейского населения в Алжирии с 1830 по 1853 г.:

Провинция Алжир—25.411 рождений, 34.979 смертн. случаев; провинция Оран—11.755 рождений, 13.692 смертн. случая; провинция Константина—7.734 рождений, 12.097 смертн. случаев.

Факты опровергали теорию, отрицавшую возможность акклиматизации европейцев. После периода в несколько лет, во время которого число рождений и смертных случаев почти уравновешивалось, с 1865 года рождаемость окончательно взяла верх над смертностью: в годовом приросте европейского населения около одной пятой приходится на долю избытка рождений. Браки европейцев в Алжирии, пропорционально, многочисленнее, чем в их метрополиях; плодовитость брачных союзов тоже сильнее, чем в Европе (среднее число детей на каждый брак в Алжирии, по Рику: у итальянцев—6; у мальтицев—5, 6; у испанцев—5,4; у французов—4; у немцев—3); смертность менее высока; в некоторые, исключительные годы число рождений более, чем на треть превышало число смертных случаев, хотя десятая часть европейцев состоит из солдат, которые лишь в слабой степени способствуют приросту рождений, и между которыми смерть делает, сравнительно, очень обильную жатву.

Движение европейского и еврейского населения Алжирии в 1883 г. (по данным, сообщаемым Рику в его книге «La population europenee en Algerie»): рождений 12.648; смертных случаев 10.512; избыток 2.136, или 20%.

Общее движение алжирского народонаселения в период 1886-1893 г.г.: зарегистровано 136.585 рождений и 118.904 смертных случая.

Правда, частная ассимиляция евреев европейцам в реестрах гражданского состояния значительно увеличивает пропорцию годового избытка рождений, ибо у алжирских евреев, так же, как и у их европейских единоверцев, демографические условия гораздо более благоприятны, чем у всех других элементов народонаселения.

Перевес рождаемости над смертностью в израильском населении Алжирии:

С 1887 по 1881 г.—139, в 1882 г.—149, в 1883 г.—164 на сто.

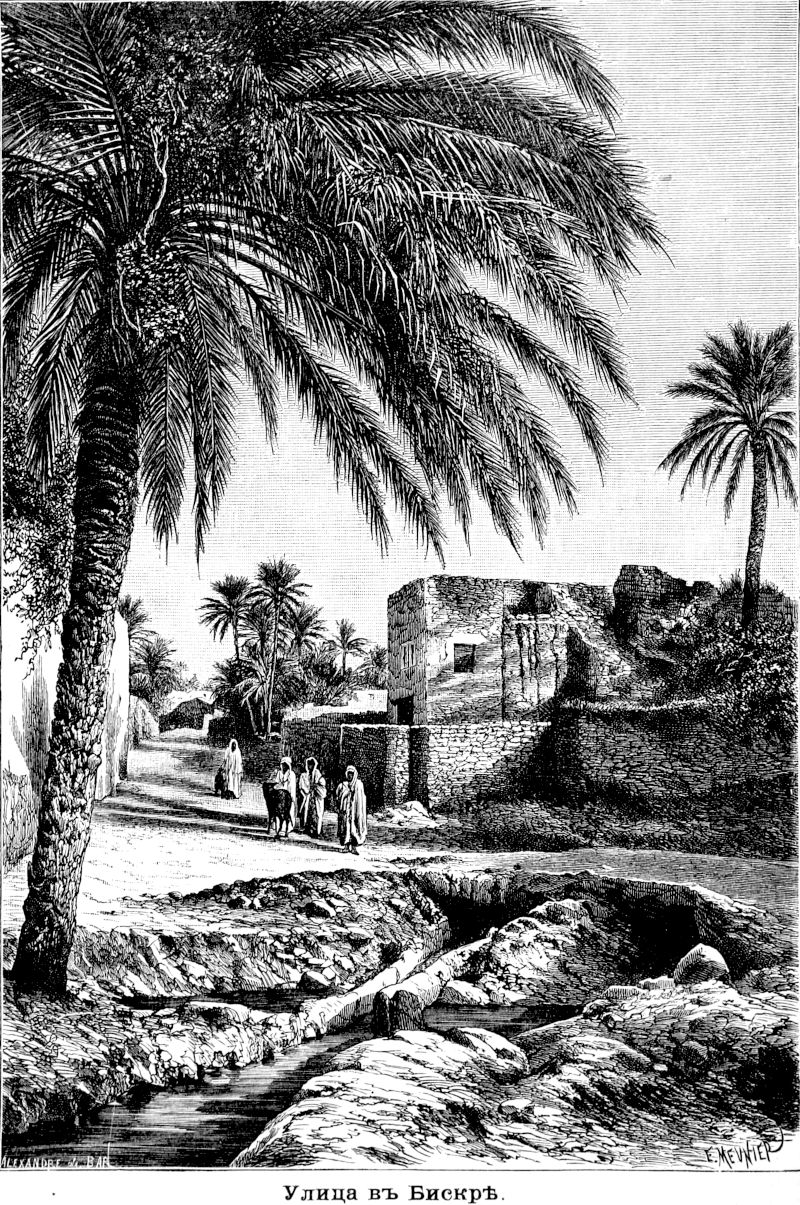

Самую благоприятную для себя среду, подобную климатическим условиям своей первоначальной родины, европейское население находит в возвышенных местностях, и именно в городах, лежащих на большой высоте, на краю высоких плоскогорий, в Тиарете, Тлемсене, Медее. Уже в первый период, когда смертность страшно свирепствовала в Алжире и других городах прибрежья, некоторые поселения, помещенные высоко на горах, оказались в санитарном отношении неуступающими самым здоровым местам Франции. Принимая необходимые предосторожности, европейцы, уроженцы стран средиземной покатости, чувствуют себя в Алжирии так же хорошо, как чувствовали в своем отечестве; что касается северных европейцев, то они должны опасаться летних жаров, которые могут оказывать на них расслабляющее действие и постепенно породить анемию. Для европейцев опасное время года—период жаров, тогда как арабы, негры и люди смешанной расы всего труднее переносят холодный сезон. Некоторые болезни, как напр. дисентерия, более часты в Алжирии, чем во Франции; Африка имеет даже свои специальные недуги, напр. так называемый «бискринский бутон», в оазисах; но тифоидальная лихорадка занесена туда недавно, а страшная чахотка там менее обыкновенна, чем в Западной Европе: первые статистические исследования установили тот факт, что число случаев заболевания этим недугом там, пропорционально, от трех до пяти раз менее значительно. Однако, страдающие грудными болезнями, приезжающие искать на алжирской почве исцеления или продолжения жизни, повидимому, способствовали распространению этого страшного бича. Процент молодых людей, освобождаемых от воинской повинности по болезни или по причине слабого телосложения, более высок во Франции, чем по другую сторону Средиземного моря. Самые красивые люди родятся на плоскогорьях, особенно в Тиарете, и из равнинных областей население отличается наибольшей силой и красотой в тех местностях, где происходит смешение через браки между французами и испанцами.

В европейской колонии французы численно превосходят всех других иностранцев, взятых вместе. До 1846 года было не так, а в следующие годы статистика показала лишь состояние равновесия между французами и другими чужеземцами. Начиная с 1851 г. численный перевес в гражданском населении Алжирии принадлежит первым; однако, разность незначительна, несмотря на преобладающее влияние, даваемое французам политическим господством.

Численность французов и других иностранцев в Алжирии с первых времен оккупации:

В 1833 г.—3.483 франц., 4.329 иностран.; в 1845 г.—48.274 франц., 61.126 иностр.; в 1851 г.—66.050 франц., 65.233 иностр.; в 1881 г.—195.418 франц., 189.944 иностранцев; в 1891 г.—268.000 французов, 216.000 иностранцев.

Мальтийские эмигранты, приходившие в первые годы оккупации в качестве мелких торговцев (mercanti), содержателей трактиров и садовников, не являются более в Алжирию. Этот иммиграционный поток почти иссяк; но итальянцы, калабрийцы и другие, являются все более сомкнутыми группами предлагать свои руки для постройки домов и дорог. Быстрое возрастание народонаселения на Апеннинском полуострове, а также существующая там организация собственности, лишающая большинство жителей их доли в землевладении, и обездоленность, являющаяся роковым следствием такого порядка вещей, вынуждают итальянцев сотнями тысяч покидать родину, и Алжирия, особенно провинция Константина, благодаря близости расстояния, ежегодно получает часть этих эмигрантов. Но еще гораздо более многочисленны испанские колонисты: легкость путешествия через узкий пролив, разделяющий провинции Мурсию и Оран, быть-может, также, до известной степени, традиции, оставленные предъидущими завоеваниями, и некоторое расовое родство между обиспанившимися и обарабившимися берберами, придали капитальную важность движению испанской иммиграции. В первое время, в царствование Фердинанда VII, множество испанских политических эмигрантов также искали убежища в Алжирии. В настоящее время переселенцы с Иберийского полуострова, включая сюда и магонцев, считающих себя, впрочем, отдельным населением, составляют почти четверть общего числа европейцев, проживающих в Алжирии; в Оранской провинции, административный центр которой, город Оран, некогда был завоеван их предками, они составляют большинство населения.

Народонаселение Алжирии по национальностям в 1881 г. (не считая армии):

Берберов и арабов—2.842.497; французов—195.419 и евреев натурализованных—35.663, всего—231.082; испанцев—112.047; итальянцев—31.865; мальтийцев и др. английских подданных—15.149; немцев—3.738; европейцев других национальностей—18.535.

В 1886 г. из общего числа жителей (3.805.684) было 3.565.760 франц. подданных (259.729 французов, 43.182 еврея, 3.262.849 магометан) и 239.924 иностранца (144.530 испанцев, 44.315 итальянцев, 15.533 мальтийца, 4.863 немца).

Испанцы были бы, вероятно, еще гораздо более многочисленны, если бы они избегали, подобно другим иностранцам, военной службы; но в силу специальной конвенции, все молодые испанцы, проживающие в Алжирии, должны выбирать между своим отечеством и алжирской территорией по отбыванию воинской повинности: большинство предпочитают оставаться в Алжирии, но служба в рядах французской армии не дает им натурализации.

Однако, даже в Оранской провинции замечается стремление к офранцужению всех европейских элементов. Так как с званием француза связаны некоторые выгоды, то многие иностранцы стараются воспользоваться ими, приобретая натурализацию. Так, итальянские рыбаки и каботажные моряки, имеющие почти монополию вод на алжирских берегах, сделались французами; точно также многие испанцы переменили национальность, поступая на государственную или муниципальную службу. Что касается немцев, живущих в Алжирии, то треть их натурализовалась с 1871 года, большей частью из желания отклонить от себя подозрение во враждебных чувствах к Франции; кроме того, эльзас-лотарингцы, называемые германцами в оффициальной статистике, также претендуют на титул французов. Средним числом, ежегодно 360 иностранцев или туземцев подают прошение о натурализации, не считая тех, которые по праву получают звание французского гражданина, как сыновья иностранцев, родившиеся в крае, или как поступившие в военную службу: это добавочный контингент натурализованных, естественно, возрастающий из году в год, в соразмерности с числом иностранцев. В период с 1865 г. по 1 октября 1885 г. всего разрешено натурализаций в Алжирии 7.351.

По национальностям, натурализации распределялись за время с 1865 по 1883 г. включительно, следующим образом:

Немцев—2.035; итальянцев—1.589; испанцев—1.200; мусульман туземных, тунисцев и мароканцев—1.043; швейцарцев—226; бельгийцев—220; мальтийцев—164; других национальностей—330; итого—6.307.

В период 1865-94 г.г. натурализовалось 21.636 лиц; в 1894 г. 1.460 лиц.

Иностранцы в Алжирии в 1881 г.:

Родившиеся в первоначальном отечестве 118.945 или 62,62%; родившиеся в Алжирии 70.999 или 37,38%.

Из этих последних цифр видно, что более трети европейцев не-французов, проживающих в Алжирии, принадлежат уже ко второму поколению и, следовательно, на половину французы по закону; они сливаются с алжирцами французской расы в этом обществе новой формации, которое стремится организоваться не как отдельная национальность, а как провинциальная группа, имеющая свои нравы, свои традиции, свой патриотизм, свои специальные интересы.

Алжирские евреи, происходящие по большей части от евреев, изгнанных из Андалузии, были натурализованы гуртом в 1870 году, к великому скандалу арабов и берберов мусульман, которые недоумевали, почему честь быть возведенными на степень граждан господствующей расы была дарована этим презренным существам, тогда как они, сыны отечества, оставлены на положении подданных. Хотя «французы» по имени, большинство туземных евреев считаются еще как бы составляющими особую нацию; однако, ассимиляция, состоявшаяся в принципе, совершается постепенно в одежде, нравах, языке и образе мыслей: в этом отношении второе поколение натурализованных свидетельствует о значительной эволюции, и списки гражданского состояния (l’etat civil) не совсем безосновательно смешивают, в большинстве муниципальных метрических книг, детей французов и детей израильтян. Что касается арабов-магометан, то они могли бы требовать натурализации лишь в исключительных случаях и отказываясь от предписаний своего священного писания, так как у них гражданский закон сливается с религией: просьба о натурализации считается своего рода вероотступничеством. Не то у кабилов, которые никогда не согласовали своей юриспруденции с предписаниями Корана; целые племена требовали натурализации, и если бы не канцелярские формальности и не враждебное отношение многих чиновников, то наверно все пятьсот тысяч жителей Большой Кабилии охотно ходатайствовали бы о включении их во французское общество. Впрочем, если туземцы вступают, в качестве граждан, в ряды цивилизованных, то есть не мало и французов,—больше, чем обыкновенно думают,—которые арабизуются или кабилизуются. Первые, приняв магометанскую веру, делаются марабутами по большей части и живут припеваючи на приношения верующих. Вторые, одетые более чем просто, как и другие кабилы, работают, как они, и рассуждают с ними в общественных собраниях. В Оранской провинции много испанок повыходили замуж за арабов, не спрашивая разрешения французских властей.

Одна из главных причин быстрого офранцужения алжирцев различных рас—это принятие французского диалекта, как общеупотребительного языка. Можно считать в миллион слишком число дикарей Алжирии, которые говорят этим языком или, по крайней мере, в состоянии изъясняться на нем. До недавнего времени существовал род посредствующего языка между людьми всякого провенанса, населявшими страну; но этот язык, называемый sabir, то-есть «знание», как будто он свидетельствовал об исключительной науке, был бесформенный, совершенно рудиментарный говор, состоящий из двух сотен слов, глаголов в неопределенном наклонении, существительных, прилагательных и наречий, к которым, чтобы сделать речь более понятной, прибавляется живая пантомима и игра физиономии. Половина слов—арабские, четверть—французские или провансальские, остальные—испанские, итальянские или мальтийские; само собой разумеется, что на западе, против Мурсии, сабир содержит всего более испанских выражений, а на востоке, особенно в Ла-Калле,—всего более итальянских форм. Франко-арабские школы, еще очень малочисленные, делают менее для исчезновения сабира, чем великая школа рынков и улицы.

Смешанные браки также способствуют в значительной мере офранцужению алжирцев. В общем числе ежегодно заключаемых в Алжирии браков европейцев процент браков между лицами различных национальностей год от году возрастает (в период с 1830 по 1881 г. такие браки составляли 16%; в 1882 г. 18%; в 1883 г. 24%), и в этих смешанных союзах женщины в большинстве случаев—иностранки, особенно испанки: честолюбивые от природы, женщины предпочитают вообще француза всякому другому европейцу, даже при равенстве состояния или достоинств, просто потому, что француз принадлежит к господствующей расе: впрочем, по степени образования французский колонист стоит вообще выше колониста иностранного. Однако, эти смешанные браки имеют место по большей части между детьми страны, родившимися на алжирской земле и, следовательно, уже соотечественниками, не по происхождению, но по родной почве. Если французские семейства возрастают в числе через браки между европейцами, то демаркационная линия между европейцами и мусульманами остается почти неподвижной. Брачные союзы, оффициально заключаемые между эмигрантами и туземцами, очень немногочисленны, составляя всего несколько десятков в десятилетие; а что касается детей смешанной расы, рожденных от магометанок вне брака, то они всегда считаются принадлежащими к расе матери, так как законы Корана не допускают, чтобы могли быть незаконнорожденные дети, даже когда они родятся от иммигранток племени улад-наиль. Вступление этих метисов во французское общество составляет исключительный факт; но было бы крайне ошибочно полагаться в этом отношении на цифры оффициальной статистики и игнорировать это смешанное население, которое образуется в гражданской территории, и которое, оставаясь арабским по имени, становится франко-арабским и по крови, и по нравам. Разве не к этому населению принадлежат в большинстве люди всякого промысла, эти «Beni-Ramasses» (сброд), которых в алжирском жаргоне называют улад-бласа, или «дети площади», потому что они не имеют другого местожительства, кроме улицы? По регистрам гражданского состояния, отношение незаконных детей к законным в европейских семействах около одной десятой; оно значительно уменьшилось с первых десятилетий оккупации.

Рождения в европейском населении Алжирии в 1882 г.: законных детей—12.757; признанных детей—692; непризнанных детей—569; всего 14.018.

Один из сюрпризов, представляемых алжирской статистикой народонаселения, состоит в том, что, будто бы, смертность среди незаконных детей менее сильна, чем среди других новорожденных, пользующихся, однако, вообще гораздо более заботливым уходом, так что невольно задаешь себе вопрос: статистические сведения, стоящие в таком явном противоречии с демографическими фактами всех других стран, не страдают ли крупными ошибками? Другой вывод алжирской народной переписи тоже может показаться сомнительным: в то время, как во всех арийских странах без исключения женщины более многочисленны, чем мужчины, в Алжирии последние будто бы имеют численный перевес, как в Японии, и даже в гораздо более значительной пропорции.

Численное отношение полов в мусульманском населении Алжирии, по переписи 1881 г.: мужчин—1.553.768; женщин—1.321.541; разность—232.227, или 18%-

Весьма вероятно, что агенты народной переписи во многих случаях не старались добиться на свои вопросы точного ответа от мусульманских глав семейства. Эти последние очень неохотно открывают тайны семьи; сказать число женщин палатки им кажется профанацией; часто отец семейства считает только мальчиков как своих «детей». Следовательно, в этом отношении статистические данные, по всей вероятности, ошибочны, ибо численное отношение полов между новорожденными почти такое же для магометан, как и для европейцев Алжирии: при переписи несомненно утаили существование 200.000 или 250.000 женщин, так что в действительности алжирское народонаселение немногим менее 4 миллионов душ (по переписи 1896 г.: 4.479.000 душ.

Для этого, относительно, небольшого числа жителей земледельческая территория громадна, но только малая часть её эксплоатируется; почти все утилизируемые земли служат выгоном для скота или употребляются для примитивного полеводства; даже в Телле обширные местности бесплодны, а на плоскогорьях глинистые или солончаковые площади тянутся на необозримое пространство. Несомненно, что большинство местностей Северной Алжирии, ныне оголенных, могли бы покрыться лесной растительностью и таким образом приобрести капитальную важность в составе климата и общей экономии края. По оффициальным переписям, площадь алжирских лесов почти нормальная: из четырнадцати миллионов гектаров, представляющих пространство Телля, около двух миллионов, то-есть одна седьмая поверхности почвы, будто бы, заняты лесами, из которых принадлежат: казне—1.403.037 гектар.; общинам или племенам—291.666 гектар.; частным лицам—299.428 гектар.

Общую площадь лесов в Алжирии в 1893 г. определяли в 3.248.700 гектаров, в том числе государственных—1.759.495 гектар., принадлежащих общинам—76.919 гект. и военному управлению—744.636 гектар. Но в действительности большинство этих «лесов» и «лесных дач» суть не что иное, как кустарники, или даже, во многих местах, залежи, покрытые там и сям мелкой порослью. По исчислению Тарри, мелкий лес и кустарник составляют три пятых всей местной площади; около 822.000 гектаров лесных дач, обмежеванных в 1884 г. и поставленных под надзор правительственных агентов, принесли доходу всего только 500.000 франк., что составит немного более 50 сантим. с гектара. Хорошо сохранились леса только в восточной Алжирии, в некоторых частях Кабилии, в Тениет-эль-Гаде и в массиве, продолжающемся на восток от Уарсениса. Эти леса, состоящие главным образом из кедра, тянутся на пространстве 3.000 гектаров, на высоте от 1.200 до 1.700 метров. Вообще можно сказать, что древесная растительность уменьшается в направлении с востока на запад, в той же пропорции, как и количество дождей. В провинции Константине леса еще довольно значительны; в провинции Алжир они уже сильно поредели, а в Орании почти везде исчезли; во многих местах «лес» такой, что едва мог бы давать дрова.

Лесная область постепенно суживается под влиянием различных обстоятельств. Во многих случаях туземцы, вытесненные из равнины, должны были удалиться в леса, которые они затем расчистили под плантации или под выгоны для своих стад. В других местах спекулянты повырубили молодые стволы на жерди и трости и убили старые деревья, обдирая с них кору. Но главным фактором в деле истребления лесных богатств является огонь. Чтобы обновить свои пастбища, иногда также чтобы защитить себя от нападения хищных зверей, арабские пастухи зажигают сухую траву, пожар быстро распространяется, при чем не принимают никаких мер предосторожности, чтобы ограничить действие пламени; при ветре огонь охватывает леса и разливается на обширные пространства. Иногда туземцы прибегают также к пусканию красного петуха, как к средству политической мести. Некоторые из этих лесных пожаров принимали ужасающие размеры и распространялись на тысячи верст. В конце августа 1865 года огромное пламя, раздуваемое ветром широкко, пожрало в пять суток, на протяжении от 40 до 75 километров, наибольшую часть лесного пояса в горах около Боны. Многочисленные селения были осаждаемы пожаром, и жители должны были беспрестанно защищаться от огня, срубая все деревья в соседстве своих домов, выкашивая траву, ударяя зелеными ветвями по пылающей земле; громадная площадь слишком в 103.000 гектаров была совершенно опустошена. В 1881 году леса в окрестностях города Бужи тоже были истреблены огнем; в 1885 году Оранская провинция потеряла лучшие остатки своих лесных богатств. В 1893 г. в Алжирии выгорело 47.756 гектар., а с 1876 г. убытки, причиненные лесными пожарами, составляли слишком 33 миллиона франк. Чтобы избегнуть на будущее время повторения подобных катастроф и спасти то, что еще уцелело от лесных пожаров, придумали жестокую меру—подвергать ответственности коллективно всех членов племени, на территории которого объявился огонь, и конфисковать их земли. В 1881 году недвижимые имущества 38 таких общин, связанных круговой порукой, попали под секвестр; но это варварское средство в то же время и бесполезно, потому что виновники пожара, вольные или невольные, почти всегда принадлежат к другим племенам, а не к тому, на которое обрушивается кара: понятно, что такое, принимаемое наугад, наказание порождает не раскаивающихся, а озлобленных, готовых поднять знамя бунта. Вместо того, чтобы запрещать палы сухой травы и мелкого кустарника, следовало бы сговориться с туземцами на счет выбора наиболее удобного момента для пускания огня и для ограничения его распространения. В некоторых местностях арабы и кабилы, которых просили оказывать деятельное содействие охранению лесов, не пугая их угрозами наказания, сделались лучшими союзниками лесных сторожей, примером чего может служить лес около Акфаду, в восточной Кабилии, так же заботливо охраняемый, как лучшие леса западной Европы; кабилы окружающих племен поддерживают тропинки и защищают деревья от огня, топора и зуба коз; они оберегают этот лес с любовью, как славу своей земли. «Мне не так тяжело видеть мертвого человека, как срубленное дерево», говорил один кабильский амин французскому администратору.

Но огромное большинство алжирцев, туземцев, французов или иностранцев, к сожалению, слишком мало заботятся о сохранении лесных богатств, имеющих столь важное значение для будущности страны. Нельзя, конечно, утверждать, что обезлесение влечет за собой уменьшение годового количества дождей, но не подлежит сомнению, что с исчезновением лесов дождевая вода получает возможность быстрее убегать по скатам или в трещины скалы, а в Алжирии более, чем в других, прилегающих к Средиземному морю странах, свойство почвы способствует тому, что обезлесение сопровождается этими гибельными последствиями. В Телле известняки занимают обширнейшие пространства, и повсюду, где поверхность обезлесена, камень скоро теряет весь свой слой растительной земли: остов гор оголяется. В других местах грунт состоит из земель без достаточного сцепления; почва, не сдерживаемая более разветвлениями корней, размывается, образует рытвины и овраги и стекает потоками грязи на возделанные пространства равнины; скаты возвышенностей теряют мало-по-малу свой травяной покров и слой растительной земли; источники, не поддерживаемые более медленным просачиванием капель сквозь поросшую травой почву, иссякают в несколько лет; орошение становится невозможным, поля покидаются, и иногда даже города остаются без ключей и колодцев; так, например, принуждены были организовать правильный подвоз воды для города Сен-Дени на Сиге, лежащего, однако, на берегах «реки». Современная история Алжирии представляет уже многочисленные примеры фонтанов, которые высохли, долин, недавно зеленевших, которые теперь не заключают ничего, кроме глины и камней. Так, по закону сцепления причин и следствий, полное обезлесение почвы повело бы роковым образом к уничтожению земледельческой культуры и обезлюдению страны. Принятое разграничение между Теллем и пустыней не имеет ничего безусловного: когда долго не бывает дождей, пустыня разростается на счет Телля; там, где почва орошается, Телль снова отвоевывает у пустыни полосу земли.

Новое засаждение деревьями выпустошенных пространств, разведение леса или травы на оголенных землях составляет, следовательно, одну из насущных потребностей края. Если бы не общая беспечность, легко могли бы в несколько лет восстановить обширные лесные площади, так как почвенные условия почти везде благоприятны произрастанию дерев. Даже не было бы надобности в лесосеянии или лесонасаждении; так же как в Карсо, на берегах Адриатики, здесь достаточно огородить данный участок земли и запретить выгон скота, чтобы семена, содержащиеся в почве, взошли и скоро образовали нарождающийся лес. Защищенный кустарник тоже превращается в лес: достаточно срезать кусты вокруг деревьев, стремящихся там и сям подняться над чащей. Даже большая часть высоких плато, хотя получающих незначительное количество влаги, могла бы быть облесена, как это доказывают остатки прежних лесов и новые насаждения в Джельфе, Мешерии и других французских поселениях; там, где почва недостаточно влажна, чтобы питать деревья, можно бы было развести кормовые травы, растущие на безводных и даже солончаковых землях, как, например, австралийские лебедовые (chenopodeae): это был бы большой рессурс для стад. Вообще австралийская флора, уже обогатившая Алжирию различными видами эвкалипта и акации, кажется, всего лучше могла бы дополнять флору средиземную для целей облесения плоскогорий и покатостей Мавритании; веллингтония тоже очень хорошо растет в сухих местах возвышенностей. По программе, выработанной в 1885 г. алжирским правительством, намечены пространства, заключающие в сложности около 110.000 гектаров, и облесение которых обошлось бы около 17 миллионов франков.

По счастию, дело колонистов не в одном только истреблении лесов: они также и насаждали; культура начинается разведением древесной растительности. Каждый город, каждая деревня, каждый отдельно стоящий поселок имеет свой массив деревьев и кустарников; в равнинах все жилища указываются издали зеленью эвкалиптов и других больших деревьев. В Алжирии есть много деревень с такими же прекрасными аллеями, какие можно встретить только в больших городах метрополии. Впрочем, эти насаждения были необходимы для ассенизирования страны; так Буфарик, воздух которого «отравлял даже перелетных птиц», был этим способом избавлен от лихорадки, а Митиджа превращена в один сплошной сад; точно так же железнодорожные станции, где в начале пребывание было опасно, сделались здоровыми местами. Вдоль рельсовых путей разведены в разных местах древесные питомники, и в равнине Шелифа, где до постройки железной дороги не видно было ни одного дерева, теперь все домики сторожей окружены садами; в 1884 году вдоль дороги из Алжира в Оран насчитывали 470.000 высокоствольных дерев и около четырех миллионов дерев на откосах и по краям полотна. В 1867 г. число растений всякого рода, введенных французами в культурную флору Алжирии, доходило уже до сотни, а в опытном саду (jardin d’acclimatation) столицы с успехом произрастали четыре с половиной тысячи экзотических видов. Эвкалипт, самая распространенная древесная порода, распространяемая даже до злоупотребления, так как его сажают и на сухих почвах, у которых он отнимает последнюю влагу,—был введен в первый раз в 1861 году в саду Гаммы. Теперь уже существует более сотни разновидностей этого дерева.

Некоторые колонисты, пока еще очень немногие, утилизировали леса диких маслин, встречающиеся в одной половине Телля и в Ауресе, и улучшили их прививкой.

Маслин, привитых европейскими колонистами в 1887 г.—500.000; маслин, привитых туземцами-колонистами в 1887 г.—1.200.000.

Ни одна область средиземного бассейна не представляет более благоприятных условий для производства оливкового масла; но, за исключением Кабилии и некоторых округов провинции Константины, масличные рощи в пренебрежении и дают лишь продукт посредственного качества, употребляемый марсельцами для приготовления мыла; столовое же масло, употребляемое в Алжирии, почти все привозится из Франции.

Торговля оливковым маслом в Алжирии в 1882 г.: привоз—2.711.316 килограм,; вывоз—323.736 килограм.

На восточных плоскогорьях, также как в долинах Джебель-Ауреса, где нашли в таком множестве остатки римских прессов, существует лишь несколько рощиц оливкового дерева, которые, впрочем, вместе с оливковыми плантациями в окрестностях Бужи, дают лучшее масло, какое производит Северная Африка; торговцы племени шанба возят его до Туата, а туареги до Томбукту. Между тем маслина, «первое между деревьями», как называет ее Колумелла, имеет за собою то капитальное преимущество, что она дает одновременно тень, плоды, драгоценный строевой материал, топливо и защиту растениям, прозябающим под её ветвями; даже в многовековом возрасте она продолжает жить в той почве, куда ее пересадят; нельзя не удивляться, что между таким множеством страстных насадителей винограда так мало находится охотников присоединить разведение маслины к культуре виноградной лозы. Смоковница—самое обыкновенное дерево в Северной Алжирии, дерево, которое всего лучше выносит засуху, благодаря своим длинным корням, глубоко проникающим в трещины скал, чтобы извлекать там необходимую влагу; особенно хорошо растет она в каменистых оврагах, в узких долинах гор, и преимущественно в Кабилии, где она почти так же полезна, как финиковая пальма на границах пустыни. Однако, наиболее утилизируемым деревом в северной Алжирии все еще остается пробковый дуб: кора его, ценимая, правда, ниже, чем кора каталонских дубов, составляет, тем не менее, весьма важный предмет торговли; так, в 1881 г. вывезено из алжирских портов 3.850 тонн пробок, на сумму 4.620.000 франков. Но вычислено, что при более разумной эксплоатации существующие леса пробкового дуба могли бы приносить Алжирии около пятнадцати миллионов франков, то-есть почти вчетверо больше, чем ныне получаемый с них годовой доход.

В алжирской Сахаре богатство жителей составляет другое, еще более драгоценное дерево—финиковая пальма. Без этой пальмы, которая дает им половину необходимого пропитания и средства для покупки другой половины, сахарцы не могли бы жить в этой местности, окруженной песками: их оазис снова был бы завоеван пустыней. Каждое дерево пользуется там таким же заботливым уходом, как член семьи: надо поливать его, очищать и подрезать, посыпать его цветки оплодотворяющею цветенью. На него смотрят как на существо, одаренное жизнью и страстями, умеющее выражать свою благодарность обилием плодов, или гнев за дурное обращение—безплодием. «Когда срубают живую пальму, говорит легенда, приведенная у Мишле, дерево испускает жалобные вопли, словно ребенок, и эти стоны приводят в содрогание его палачей». До недавнего времени во всех магометанских странах, а в Марокко и теперь еще, международное право, позволяющее убивать людей, запрещает трогать пальму. Сколько раз, однако, во время войн, были истребляемы целые пальмовые леса, после чего сыпучие пески беспрепятственно завладевали оазисом. Так, при осадах Лагуата и Заачи финиковые пальмы вырубались тысячами, чтобы дать проход артиллерии и штурмовым колоннам, или выморить голодом туземцев; точно также в Кабилии часто уничтожали оливковые деревья, чтобы заставить жителей просить пощады. В настоящее время бурение артезианских колодцев позволяет вознаградить с лихвой за сделанное зло, создавая новые оазисы. Совокупность пальмовых лесов в южной Алжирии заключает около трех миллионов дерев, и доходы с них превышают 60 миллионов франков. В некоторых оазисах, между прочим, в Мзабе, ценность этих дорогих деревьев доходит до 800 франк. за пальму.

Число финиковых пальм в Алжирии, по разным статистическим данным, собранным в промежуток времени от 1880 по 1884 г.

Годна—20.000; Уаргла—600.000; Эль-Кантара—76.000; Лагуат и Мзи—42.000; Зибан—556.000; Уэд-Джедди—100.000; Бискра—150.000; Мзаб—193.000; Уэд-Риг—592.000; Метлили—17.000; Тугурт—170.000; Эль-Голеа—16.000; Суф—180.000; Ксур Оранского юга—20.000 дерев.

Доход от пальмовых плантаций, по Фо и Фуро, простирается до 28.000.000 франков.

Главную культуру Телля все еще составляют хлебные растения, как во времена римского господства: арабы и кабилы сеют твердую пшеницу, ячмень, бешну или просо, кукурузу (маис), и со времени прибытия французов—рожь, овес и мягкую пшеницу; в дождливые годы эти туземные земледельцы, отчасти вытесненные европейскими колонистами, которые получают более обильный урожай, благодаря лучшей обработке почвы, доставляют количество зернового хлеба более, чем достаточное для прокормления людей и животных; кроме того, часть хлеба вывозится за границу—ячмень, овес и твердая пшеница, очень ценимая для фабрикации макарон и т.п.: в обыкновенные годы зерновые продукты составляют одну пятую алжирского экспорта. Кормовые травы также собираются в большом количестве в сырых местностях Телля, особенно в окрестностях Боны.

Средний сбор хлебов с гектара в 1894 г. в метрич. квинталах:

| Мягкая пшеница | Твердая пшеница | Ячмень | |

| У европейск. колонистов | 9,36 | 8,33 | 10,20 |

| „туземных земледельцев | 5,67 | 6 | 7,90 |

Производство зерновых хлебов в Алжирии в 1894 г.: 28.178.138 метрич. квинталов при плошади посева 2.799.404 гектар.

Известно, что садоводы алжирского прибрежья отправляют во Францию значительные количества первинок и фруктов: апельсинов, лимонов, бананов, японской ирги (в 1880 г. апельсинные рощи в Блиде занимали площадь около 400 гектаров и производили средним числом 40 миллионов апельсинов ценностью на 800.000 франк.); если бы они имели достаточные запасы воды для развития своих культур, то легко могли бы снабжать своими произведениями рынки Западной Европы. Вывозимые плоды и теперь уже поддерживают значительное торговое движение, но это движение несомненно примет гораздо более обширные размеры, когда весь орошаемый пояс прибрежья и Сахары будет превращен в один огромный сад. Между промышленными растениями табак—одно из наиболее предпочитаемых колонистами, благодаря свободе культуры и фабрикации: однако, многие плантаторы оставили эту отрасль сельско-хозяйственной промышленности и перешли к виноградарству. Хлопчатник тоже имел свой период моды, именно во время американской войны, но теперь его можно увидеть лишь на немногих полях Телля и в уэде Риг, где возделываются суданские сорты, волокно которых походит на «длинно-шелковистый» хлопок Соединенных Штатов. Лен и пенька разного рода сеются в небольших количествах, а культура рамии, о которой так много толковали, не распространяя ее, однако, по причине трудности обработки волокна, все еще находится в периоде опытов. Что касается варварийской смоковницы, которую французы утилизируют только для огораживания своих полей, то она способствует в значительной мере продовольствию туземного населения. Когда наступит «сезон фиг», многие арабы, имея достаточный запас пищи, отказываются работать на полях.

Еще гораздо важнее эксплоатация одного дикого горного растения, альфы, на которую одна финансовая компания выхлопотала себе монополию на пространстве 300.000 гектаров, к югу от Саиды; годовой доход от этой эксплоатации составляет от 15 до 20 миллионов франк. Волокно альфы—или auffe, как ее называли прежде в Марсели—употребляется главным образом для приготовления бумажной массы: так как спарта в провинции Мурсии почти совершенно истощилась, то английские фабриканты, главные покупатели этих волокон, стали выписывать альфу, которую они находили на рынке Орана, и промысел собирателей альфы постепенно распространился на плоскогорьях; первый груз этого продукта был взят английским кораблем, в Оранском порте, в 1862 году.

Вывоз альфы из Алжирии (в метрич. квинталах): В 1862 г.—10.500; в 1869 г.—90.000; в 1870 г.—370.000; в 1885 г.—800.000; в 1894 г.—818.816 (из этого количества 799.232 квинтала в Англию).

Французским промышленникам трудно конкурировать с английскими в отношении утилизации этого продукта, так как писчебумажные фабрики находятся внутри материка, и потому к цене волокна прибавляет большой дополнительный расход—провозная плата. Но уже обширные пространства не представляют ни одного пучка альфы, и, может-быть, даже поздно задаваться мыслью о разведении её вновь на некоторых оранских плато: для «палочек», которыми пользуются испанские рабочие, составляющие почти весь персонал рабочих на верфях, часто вырывается все растение с корнями. Некоторые спекулянты пытаются заменить альфу дисом, другим растением, волокна которого с давних пор употребляются арабами для выделки мешков и веревок. Низкорослая пальма, сердцевина и почки которой служат пищей туземцам, а волокно употребляется для приготовления растительного конского волоса, тоже могла бы быть эксплоатируема в более обширных размерах. Следовало бы также утилизировать бамбук, отличающийся очень быстрой растительностью во влажной атмосфере морского прибрежья, но пока еще культивируемый только в садах.

В последние годы деятельность земледельцев направилась, главным образом, к культуре винограда; его насадили во всей области Телля и даже на высоких плоскогорьях. Эта промышленность, получившая теперь такое важное значение, не всегда была покровительствуема французской администрацией: до 1850 года, пока колония в торговом отношении причислялась к иностранным государствам, введение виноградарства было запрещено, как могущее нанести ущерб интересам метрополии. Но в последнее десятилетие площадь алжирских виноградников значительно расширилась, и магометане, относительно которых данные сельскохозяйственной статистики менее точны, чем относительно европейских колонистов, тоже разводят виноградники и пробуют приготовлять вина, несмотря на запреты Корана.

Число плантаторов винограда в 1895 г.: 28.727 из них—16.734 европейцев.

Как быстро развивалась эта отрасль сельского хозяйства в последние годы—показывают следующие цифры:

Виноградники Алжирии: В 1850 г.: Площадь—792 гектар. Сбор—6.000 гектолитр.; в 1864 г.: Площадь—9.715 гектар. Сбор—64.000 гектолитр.; в 1876 г.: Площадь—16.700 гектар. Сбор—221.435 гектолитр.: в 1882 г.: Площадь—39.768 гектар. Сбор—681.335 гектолитр.; в 1884 г.: Площадь—60.000 гектар. Сбор—896.291 гектолитр.; в 1885 г.: Площадь—100.000 гектар. Сбор—2.393.000 гектолитр.; в 1895 г.: Площадь—120.868 гектар. Сбор—3.797.693 гектолитр.

Таким образом после стран с обширным виноградарством и виноделием, каковы Франция, Испания, Италия, Венгрия, алжирская территория занимает одно из первых мест по протяжению своих виноградников; некоторые из её вин, между прочим, милианские, высоко ценятся; в прошлом столетии путешественник Шау сравнивал вкус алжирского вина со вкусом вина «Эрмитаж». В Алжирии основывались большие компании для расчистки почвы и разведения винограда на пространстве нескольких сотен, даже тысяч гектаров в одной меже. Тем не менее, алжирские виноградари пользуются своим благосостоянием не совсем безмятежно. С 1885 г. и здесь появилась филлоксера, сначала в одном мансурском винограднике, близ Тлемсена, затем в виноградниках Сиди-Бель-Аббеса, и теперь каждый владелец тревожно осматривает свои растения, чтобы убедиться, что страшное насекомое еще не напало на его виноградник.

Не менее страшен другой бич—саранча в такой стране, как Алжирия, прилегающая к степям, где эти насекомые родятся мириадами, к великому удовольствию номадов, которые питаются ими и даже солят их в прок. Во время одного маленького нашествия, в округе Медеи, в 1874 году, полчище саранчи занимало 25 километров по фронту, при 4 километр. протяжения в длину, то-есть 100 квадратных километров, и заключало в своих рядах по меньшей мере 50 миллиардов грызунов. Особенно значительны были опустошения, произведенные пешей или странствующей саранчей (acridium migratorium): непосредственный вред, причиненный истреблением растительности, исчисляли в 50 миллионов франков; но дальнейшие последствия были гораздо серьезнее, так как в следующем году наступил страшный голод, результат неурожая. Сколько арабов погибло голодной смертью—в точности неизвестно: может-быть, около полмиллиона. С того времени удалось локализировать ужасный бич, воздвигнуть плотину против этого живого наводнения. Металлические листы, положенные наклонно и окаймленные рвами, представляют непроходимую преграду пешей саранче. Что касается крылатой саранчи, то она делает сравнительно мало опустошений. В 1865 году огромное летучее облако было принесено ветром в море: на берегу груды гниющих трупов саранчи достигли от 3 до 4 метров высоты.

Скотоводы Алжирии могут похвалиться одним животным—великолепными варварийскими лошадьми, которые родятся на высоких плоскогорьях, в дуарах кочевников. Туземцы владеют четырьмя пятыми всего конского населения Алжирии, но доля европейских колонистов возрастает с каждым годом; арабы имеют наибольшее количество мулов и ослов; наконец, можно сказать, что им принадлежат все верблюды; из европейских поселенцев это животное можно встретить лишь у очень немногих, приобревших его путем покупки.

Домашний скот у европейцев и туземцев к 1 января 1895 г.:

| У европейцев | У туземцев | ВСЕГО | |

| Лошадей | 40.740 | 167.797 | 208.537 |

| Мулов | 25.756 | 113.639 | 139.395 |

| Ослов | 12.471 | 262.497 | 274.968 |

| Верблюдов | 103 | 245.936 | 246.039 |

| Крупного рогатого скота | 131.768 | 1.001.838 | 1.133.599 |

| Овец и баранов | 333.926 | 7.361.863 | 7.695.789 |

| Коз | 71.218 | 3.296.907 | 3.368.125 |

| Свиней | 83.685 | 15 | 83.700 |

| ИТОГО | 699.667 | 12.450.485 | 13.150.152 |

| Ульев (1893 г.) | 209.807 |

Таким образом арабам же принадлежат большая часть крупного рогатого скота и самые многочисленные стада баранов и коз, эти «ходячие силосы», уход за которыми, впрочем, очень небрежный; главный рынок по торговле скотом находится в арабской земле, в Тиарете.

Вывоз скота и продуктов животноводства из Алжирии в 1896 г.: баранов, овец и пр.—на сумму 41.400.000 фр., шерсти—на 12.000.000 фр., кож и шкур—на 5.400.000 фр.

Шерсть алжирских овец, несмешанных с другой породой, грубая, и каждое руно представляет не более двух третей руна мериносовой помеси. До недавнего времени туземные пастухи употребляли для стрижки не ножницы, а серп, который, вместе с шерстью, вырезывал целые куски мяса у несчастных животных. Свиньи почти все у европейских поселенцев, но есть и кабилы, которые держат это «нечистое» животное. Неурожай кормовых трав значительно уменьшил количество скота в 1882 г.: у арабов погибло более миллиона голов, у колонистов же число животных немного возрасло, без сомнения, по причине легкости покупки.

Со времени французской оккупации делалось много попыток ввести новые разновидности домашних животных и улучшать местные породы. На высоких плоскогорьях теперь пасется рогатый скот швейцарского происхождения, который крупнее и сильнее алжирских видов из Гельмы, Кабилии, Орана, Бени-Слиман. Алжирцы ввезли также, в 1868 г., стада мериносов, но эти животные подвержены парше. Алжирские виды, особенно курдючные или «варварийские» бараны, живущие в провинции Алжир, избегают смертности, причиняемой болезнью селезенки; они, правда, заболевают более или менее серьезно, но через несколько дней выздоравливают сами собой, без всякого лечения. Крупный рогатый скот тоже гарантирован от заболеваемости, но козы и кролики истребляются во множестве этой болезнью. Поэтому было бы желательно введение алжирских стад в метрополии для обновления французской породы в таких местностях, как Бос, Солонь, Ланды, где ежегодно погибает много скота вследствие бактеридного заражения; однако, большинство алжирских животных, особенно бараны, качеством слишком много уступают французским, чтобы их можно было принять в овчарни метрополии. Прежде чем вывозить алжирских баранов не только под видом мяса, но и для скрещивания, необходимо улучшить их породу. Ангорская коза вполне акклиматизовалась в Алжирии, где она лучше арабской выносит перемены температуры, давая гораздо более тонкую шерсть, которую начинают употреблять, как и на Мысе Доброй Надежды, для тканья прекрасной материи, называемой «могер». Известно, что многие скотоводы в окрестностях Алжира, а также в Орании и на уэде Риг, пробовали прибавить страуса к своим стадам, но дело это так и остается в периоде попыток: все вместе они имеют около сотни этих птиц; однако, нельзя еще утверждать, что одомашнение страуса в алжирских парках составляет совершившийся факт.

Также как в большей части других стран, заселенных путем колонизации, между которыми первое место занимают Соединенные Штаты С. Америки, в Алжирии нет крестьян в собственном смысле. Европейское население деревень, представляющее почти половину эмигрантов (в 1881 г. европейское население состояло из 146.657 душ), в большинстве городского происхождения, и даже то, которое по рождению принадлежит деревне, жило впоследствии в городах, где его понятия и нравы уже существенно изменились. Таким образом здесь происходит явление, обратное тому, которое мы наблюдаем во Франции. В метрополии город заселяется деревенскими жителями, в Алжирии сельские местности колонизуются горожанами: это немаловажная выгода, даже с сельскохозяйственной точки зрения, ибо француз, переселившийся из города в алжирскую деревню, не связан в своей деятельности рутиной; он легче, чем деревенский житель, приспособляется к своей новой среде; в то же время он отличается большей инициативой в своих земледельческих приемах, также как большим духом свободы в своей политической жизни. Сравнительно, алжирцы богаче сельскохозяйственным инвентарем, и инвентарь этот у них в лучшем состоянии, чем у земледельцев метрополии; даже туземцы употребляют во многих местах усовершенствованные плуги.

Земледельческий инвентарь в Алжирии, в 1882 г.:

| У европейцев | У туземцев | Всего | |

| Плугов | 35.841 | 251.440 | 287.281 |

| Фур и телег | 20.257 | 865 | 21.122 |

| Разных орудий | 32.512 | 2.137 | 34.649 |

| Итого | 88.600 | 254.442 | 343.052 |

| Ценность фр. | 14.821.709 | 3.429.272 | 18.250.981 |

В европейском сельском населении большинство составляют, разумеется, французы, так как им раздаются правительством земли. После утраты Эльзаса и Лотарингии, около тысячи семейств, покинувших родину, были щедро наделены полями, благодаря пожертвованиям, собранным французскими дамами, и 58 деревень были основаны или расширены, чтобы принять этих переселенцев. Однако, большинство уступленных казной земель уже перешли в другие руки. Колонисты становятся собственниками только под условием прожить не менее пяти лет в имении, данном им государством. Но впродолжении десятилетия, следующего за окончательным утверждением колонистов в правах владения, около половины из них продают свои земли другим. В среднем, алжирские уроженцы, которым правительство уступает половину раздаваемых наделов, выказывают больше выдержки, чем эмигранты, и охотнее остаются жить на своих землях.

В период с 1871 по 1882 г. включительно, всего роздано земель колонистам 475.807 гектаров, стоимость которых оценивается в 43.267.991 франк.

Число семейств, водворившихся на полученных наделах:

Иммигрантов—5.005; алжирцев—5.025.

Число семейств, проживавших на отведенных землях в 1882 г.:

Иммигрантов—3.886; алжирцев—4.117; число душ—25.455.

Часть европейских «колонистов» состоит из кочующих работников, называемых «бродячей армией», которые странствуют с одного конца Алжирии на другой, постоянно в поисках новой работы.

Остаются еще для раздачи колонистам обширные пространства земель, принадлежащих правительству на разных правах, и, к сожалению, на добрую часть присвоенных казной вследствие секвестров, наложенных на туземные племена; но общественное мнение все энергичнее высказывается против употребляемого до сих пор способа раздачи земель (концессии). Этот способ не только ложится ежегодно на бюджет значительным расходом, но и колонистам в большинстве случаев он обходится гораздо дороже, чем если бы уступаемая земля была приобретена куплей.

Расход государства: на каждый отведенный надел—4.877 фр.; на каждого члена получивших землю семей—2.031 фр.

Обязательства, связанные с пользованием отведенной землей, стеснительный надзор чиновников, медленность администрации в выдаче документов на владение часто выводят из терпения колониста и порождают столкновения, оканчивающиеся нередко отнятием у него имущества по суду. Кроме того, невозможно, чтобы способ колонизации путем концессии земель не был испорчен фаворитизмом: в подобном случае рекомендации всемогущи, так как отвод надела никогда не может быть требуем как право и всегда сохраняет характер милости. В канцеляриях установляется скрытая конкурренция для получения лучших участков, из которых иные настолько обширны, что составляют большие имения. Да при том разве не путем же концессий и финансовые компании достигли того, что владеют теперь пространствами в несколько сот квадр. километров, с обязательством, более или менее выполняемым, «содействовать развитию колонизации». В среднем, величина раздаваемых участков, от 20 до 30 гектаров,—пространство слишком значительное для того, чтобы колонисты могли вести интенсивную культуру; оттого поля их большею частию обработываются руками туземцев. У арабов земельная собственность, родовая или частная, тоже представляет слишком обширные пространства, чтобы владелец мог сам вести хозяйство, их возделывает несчастный хаммес, т.е. «пятинник». Что касается земель арш, которые считаются принадлежащими всему племени, то они состоят почти единственно из пастбищ, так что у кого нет стада, тот и не пользуется ими.

Непосредственная продажа государственных земель частным лицам существует лишь в очень незначительных размерах, но зато заключается много сделок по купле-продаже земельной собственности между европейцами и мусульманами, и большинство этих операций дают в результате увеличение землевладения колонистов, в ущерб землевладению туземцев.

Покупки сельских земельных участков, с 1877 по 1882 г.:

Земель, купленных европейцами у мусульман—175.034 гектар.; земель, купленных мусульманами у европейцев—16.861 гектар.

Общее количество земель, находившихся во владении европейцев в 1881 г.—1.081.000 гектар., из которых только 13.000 гект. в военной территории.

Среднее пространство земельной собственности на каждого сельского жителя—71/2 гект.

К сожалению, во многих случаях ловкие спекуляторы, пользуясь невежеством туземцев, отнимают у них землю, с соблюдением форм законности: по французским законам, «неведением коих никто не может отговариваться», но которых не знает араб, всякий совладелец общего недвижимого имущества имеет право требовать раздела. Сведущие в законах люди нередко пользуются этой статьей, чтобы разорять в своих интересах целые племена: найдя средство приобрести долю в общем имуществе, они требуют раздела, затем возбуждают процесс против своих арабских общников, которого эти последние не могут выдержать, и тяжба кончается в пользу спекулаторов. Чтобы положить конец подобным злоупотреблениям, также как многим другим, происходящим от неопределенности прав землевладения, следовало бы сделать перепись арабским землям, отграничить их точным образом, обезпечить за каждым дуаром, за каждым отдельным лицом владение полями или пастбищами, которыми оно пользуется, произвести кадастр, подобный тому, какой существует уже для полноправных общин, и который обнимал в сентябре 1882 г. площадь в 1.255.000 гектаров. Работы по обмежеванию земель туземцев были начаты с 1873 г.; но в конце 1876 г. они были исполнены только для одного дуара, заключающего менее 6.000 гектаров. Двенадцать лет спустя после обнародования закона, в конце 1884 г. только около двадцатой части Телля, 700.000 гектар., было окончательно обследовано; значит, чтобы довести это дело до конца, потребуется более двух столетий. Теперь разрабатывается законопроект по образцу действующего в Австралии акта Торренса, законопроект, имеющий в виду установить такой юридический порядок землевладения, при котором переход земельной собственности из рук в руки будет так же легок, как обращение денежных знаков, но который, может-быть, косвенно будет способствовать быстрому образованию крупных имений. Среди алжирского общества есть целый класс людей, которые находят прямую выгоду в том, чтобы вопросы, относящиеся к земельной собственности, всегда оставались запутанными, и чтобы права на владение были трудно устанавливаемы. Во времена Ювенала Африка была «матерью адвокатов»; не в праве ли мы сказать теперь, что она «мать судебных приставов»?

Европейская промышленность представлена в Алжирии только мастерскими и мануфактурами, необходимыми для текущего производства и местного потребления, а туземная потеряла всякую деятельность, вследствие привоза иностранных фабрикатов. По вывозу алжирская торговля состоит почти единственно из жизненных припасов и сырья. Правда, что Алжирия почти совсем не имеет минерального топлива, и что ей нужно заботливо беречь свои запасы леса; аппараты, собирающие солнечные лучи, чтобы преобразовать их в движущую силу, пока еще дали результаты, не имеющие большой практической цены. Фабрики ликеров, фабрики благовонных эссенций и сардинковые заводы в восточных портах—вот почти все, что имеет Алжирия в виде фабричных заведений, представляющих местную промышленность. Кожи, шерсть и другие животные продукты перерабатываются на фабриках и заводах Марсели; оливковое масло тоже проходит через провансальские фабрики, прежде чем попасть в руки покупателя; альфа вывозится в Англию, где она переделывается в писчую бумагу; пробки утилизируются во французских винных погребах; руды, добываемые в Бени-Сафе и Аин-Махра, не очищаются на месте; их отправляют на металлургические заведения Европы и Нового Света (в 1882 г. разрабатывалось 37 рудников, при 3.080 рабочих); ломки мрамора, серпентина и оникса едва початы, так как трудность перевозки и дороговизна рабочих рук чрезмерно возвышают цену продукта; наконец, салины, хотя находящиеся на берегу моря и удобные для эксплоатации, далеко не могут сравниться, по размерам добычи, с салинами средиземной Франции; шоттами на плоскогорьях, хотя они содержат соль сотнями миллионов тонн, пользуются только окрестные племена. Минеральные и теплые источники, чрезвычайно многочисленные и рассеянные по всей территории, представляют целый ряд вод, могущих приносить действительную пользу в лечении болезней; но только немногие из них посещаются больными из европейцев, проживающих в Алжирии. Эти последние предпочитают ездить на воды метрополии, в том убеждении, что воздух родины увеличит целебную силу вод. В 1884 г. эксплоатируемых минеральных источников в Алжирии было 47, посетителей, больных, около 5.640.

Обороты внешней торговли между Алжирией и другими странами, включая сюда и Францию, превышают полмиллиарда франков. Со времени завоевания средняя цена земледельческих продуктов утроилась, а годовая ценность торгового обмена увеличилась почти в сто раз; но ввоз всегда превышал вывоз, да иначе и быть не могло, так как Алжирия постоянно занята армией, которую содержит метрополия, а колонисты только после многомесячного или многолетнего пребывания в крае получают возможность оплачивать европейские товары произведениями своих полей. Но возрастание привоза всегда сопровождается соответственным увеличением вывоза, и отныне Алжирия принадлежит к числу стран, ведущих обширную торговлю с Францией: по степени важности торгового обмена, она занимает восьмое место; её порты: Бона, Филиппвиль, Бужи, Алжир, Арзев, Оран уже могут быть причислены к наиболее посещаемым гаваням в западном бассейне Средиземного моря. Присоединение Туниса значительно увеличило внешнюю торговлю Алжирии через сухопутные границы; существуют также торговые сношения между внутренним Марокко и Оранской провинцией, но эти сношения, происходящие почти исключительно через посредство евреев, по большей части ускользают от таможенного надзора. Наконец, постоянное торговое движение происходит на юге Алжирии между оазисами и Теллем, по обмену фиников и шерсти на зерновые хлеба. «Сахарцы привязаны к нам брюхом», гласит традиционная алжирская пословица, тогда как сами они употребляют более изящную поговорку: «Телль—наша мать!». Но на юге Уарглы и Суфы сношения с оазисами пустыни почти прекратились; туареги не пропускают караванов из Алжирии в Судан, или наоборот: только очень незначительное количество продуктов проходит на запад через посредство жителей Туата; но какую важность может иметь торговля, в которой покупатели не знают места происхождения товара и дорог, по которым он доставляется? Впрочем, в 1884 г., после четырехлетнего перерыва торговых сношений, караван, состоящий из 1.000 человек и 3.000 верблюдов, отправился от колодца Бени-Хелил, в южной Орании, в оазисы Гурары, и на обратном пути соединился с караваном племени дуи-мениа из Марокко.

Общая торговля Алжирии:

| Годы. | Ввоз. | Вывоз. | Вместе. |

| Франков. | Франков. | Франков. | |

| 1831 | 6.504.000 | 1.479.600 | 7.983.000 |

| 1850 | 72.692.782 | 19.262.383 | 94.955.165 |

| 1870 | 172.690.713 | 124456.249 | 297.146.962 |

| 1882 | 411.929.315 | 150.032.678 | 561.961.993 |

| 1894 | 265.134.026 | 265.713.285 | 530.847.311 |

В 1896 г. специальная торговля выразилась следующими цифрами: по ввозу—269,2 миллионов, по вывозу—231,1 миллионов франков.

Так как почти вся алжирская торговля производится морем, то мореходство, естественно, должно было возрастать в той же пропорции, как и торговое движение; но пароходы, вольные или субсидируемые правительством, вытеснили парусные суда, которые теперь употребляются только для рыбной ловли и мелкого каботажа; команда на парусных судах состоит почти исключительно из моряков итальянского происхождения. В 1884 году насчитывали 1.060 рыболовных судов, вместимостью 3.587 тонн; экипаж их состоял из 4.464 человек. Общее движение алжирского судоходства, не считая плавания между портами вдоль побережья, представлено слишком десятью тысячами судов, общая вместимость которых около четырех миллионов тонн.

Движение судоходства в портах Алжирии в 1896 г.:

В приходе—3.635 судов, вместим.—2.311.935 тонн, в отходе—3.457 судов, вместим.—2.178.852 тонны.

В этом движении алжирского судоходства на долю Франции приходится около двух третей, благодаря пароходам, совершающим срочные рейсы между противоположными берегами Средиземного моря. После Франции следуют Англия, вывозящая наибольшее количество альфы, и Испания, пользующаяся выгодой близости расстояния, но сношения которой с алжирскими портами производятся по большей части мелкими судами.

Между всеми портами Алжирии и торговыми городами западного Средиземного моря существует правильное движение пакетботов: каждый месяц десятка три пароходов отправляются из того или другого порта алжирского прибрежья к противоположным берегам европейского континента. Но в этом движении судоходства доля «африканской Франции», по числу судов, весьма незначительна. Торговый флот Алжирии, в конце 1896 г., состоял из 704 судов, с общей вместимостью 13 966 тонн.

Сеть дорог довольно развита внутри материка. Пропорционально своему населению, Алжирия имеет больше колесных дорог, чем Франция: пропорционально пространству территории, она не уступает в этом отношении многим европейским странам.

Длина проезжих дорог в Алжирии в 1896 г. государственных—3.507 километр., департаментских—524 километр., общинных—26.588 километр. Иностранец, проезжающий по окрестностям Алжира и других больших городов этой страны, удивляется при виде такого множества широких, хорошо содержимых дорог, и сравнение, которое он делает мысленно со многими областями Европы, благоприятно для французской колонии. В 1830 г. в Алжирском регентстве не существовало других дорог, кроме следов от прогона стад, и тропинок, проложенных караванами по берегу ручьев и в горных ущельях; дей и главные шейхи не имели в своем распоряжении иной почтовой службы, кроме скороходов, или регабов, которые шествовали гигантским шагом по целым дням, полунагие, неся депеши и пищу в полой трости. В первое время оккупации главная деятельность французских войск состояла в проложении стратегических путей; Алжирия была завоевана гораздо более постройкой дорог, чем оружием. И теперь еще тысячи штрафных солдат употребляются на дорожные работы, совместно с калабрийцами, туземцами, неграми, почти всегда одетыми в красные панталоны. Несмотря на значительное распространение, которое уже получила сеть путей сообщения, она еще не окончена в своих главных линиях: с востока на запад, между Тунисом и Марокко, существует одна только магистральная дорога, проходящая через Сук-Ахрас, Гельму, Сетиф, Мезон-Карре, Митиджу, долину Шелифа и Тлемсен, к которой с той и другой стороны примыкают боковые пути, направляющиеся к морскому берегу или внутрь материка. Береговая дорога, которая со временем позволит проехать из Ла-Калле в Немур прямым путем без пересадок на пароход, пока еще прерывается многочисленными брешами, составляющими в сложности более половины всей длины. Французы не окончили системы римских дорог, представляющей род лестницы, где береговой и внутренний пути были стойками, а поперечные дороги ступеньками. И до сих пор еще есть важные поселения, до которых можно добраться не иначе, как пешком или верхом на лошади; есть даже город, именно Джиджелли, не имеющий проезжих дорог и совершенно разобщенный с остальным миром.

Постройка железных дорог началась с 1860 г.; первый участок был открыт в 1862 г. В настоящее время общая длина железных путей, не считая «однорельсовых» дорог, служащих для перевозки альфы, достигает 2.000 километров; но центральная артерия от Туниса до Марокко еще не окончена. В 1885 г. существовал еще пробел к югу от массива Большой Кабилии, между Эль-Аширом и Палестро; около мароккской границы локомотив останавливается в Аин-Темушенте, в Тлемсене и в Аин-Сефра. Многие торговые порты: Немур, Бени-Саф, Тенес, Шершель, Деллис, Колло, Ла-Калле не имеют еще ветвей, которые соединяли бы их с главной линией; но почти все эти пути, необходимые для промышленного механизма Алжирии, если не начаты постройкой, то, по крайней мере, проектированы или подготовлены к сооружению предварительными изысканиями.

*Длина эксплоатируемой железнодорожной сети Алжирии, к 1 января 1897 г.: 3.472 километра, не считая 641 километра на тунисской территории.

Железнодорожные общества, построившие различные линии, выхлопотали себе содействие правительства в форме субвенций и концессии земель; однако, местное движение приняло уже в некоторых пунктах сети, особенно между Алжиром и Блидой и между Филиппвилем и Константиной, размеры достаточно обширные, чтобы приносить прибыль на затраченные капиталы. Тарифы алжирских железных дорог очень высоки, что объясняется тем, что концессионерные компании, заручившись правительственной гарантией, не считают нужным заискивать расположение публики. На всех линиях гужевая перевозка может с успехом конкурировать с железнодорожной.

К югу от главной продольной линии Алжирии три рельсовых пути уже проникают в плоскогорья в направлении пустыни: это дороги из Константины в Батну, из Саиды в Мешерию, из Сиди-Бель-Аббес в Рас-эль-Ма. Таким образом провинции Константина и Оран лучше других снабжены путями сообщения с внутренними областями, и благодаря этим новым путям, колонизация может распространяться по плоскогориям востока и запада лучше, чем в местностях, заключающихся между Омалем и Лагуатом. Зная привычку к централизации, преобладающую во Франции и в состоящих под её господством странах, нельзя не удивляться, что один только Алжирский департамент не имеет еще железной дороги, проникающей внутрь континента, по направлению к пустыне. Причина тому высокие выступы гор, вздымающиеся тотчас на юге Митиджи, которые заставят инженеров вести трудные и дорого стоющие работы по подъему на кручи и прорытию туннелей. Кроме того, соперничество второстепенных городов, желающих попасть в число станций будущей железной дороги из Алжира в Томбукту, замедлило окончательное решение. Вероятно, этот железный путь, соединяясь у Блиды с продольной линией Мавритании, из Туниса в Оран, проникнет в горы, оставив немного в стороне город Медею, затем пройдет, близ Берруагии, в верхнюю долину Иссера, и углубится в новый массив, чтобы вступить, при Богари, в долину Шелифа. Начиная от этого пункта подъем по высоким плато, к Джельфе, и спуск в Лагуате, к бассейну уэда Джедди, не представят больших затруднений.

Мак-Карти первый предложил проведение железной дороги через Сахару, между Алжирией и бассейном Нигера; но голос его долго оставался без отклика. Когда алжирская сеть, перейдя область поморья, проникла внутрь материка, эта мысль о транссахарской железной дороге снова явилась, и многочисленные проекты со стороны инженеров и географов были представлены на суд общественного мнения; снаряжались даже значительные экспедиции для изучения наиболее удобного направления; но печальный исход экспедиции Фляттерса приостановил на время эти исследования, производимые в пустыне в видах проложения железного пути. При том нельзя, очевидно, заняться деятельно постройкой транссахарской дороги, пока не будут окончены главные алжирские линии. Прежде нужно построить три проникающие внутрь материка линии, исходящие из Константины, Алжира и Орана, и провести продольный путь, который, отправляясь из Габеса, будет следовать вдоль основания гор оазисами и долиной реки Джедди. Железные дороги собственно Алжирии должны дополниться другими путями, направляющимися к оазису Туат, передовому посту Магреба на дороге в Судан, лежащему почти на полпути из Алжира в Томбукту. Но упомянутые три дороги, из Константины, Алжира и Орана, одинаково легко бы построить в направлении Туата. Линия из Бискры в Уарглу, направление которой уже трасировано точным образом, пойдет к юго-западу, вверх по долине уэда Мия, который берет начало на возвышенностях восточного Туата. Линия из Лагуата в Мзаб, представляющая над путем по долине Мия то преимущество, что она пролегала бы по плоскогорьям, пользующимся здоровым климатом, но которая не приносила бы почти никакой местной пользы, так как эти области почти совсем не населены,—эта линия следовала бы вдоль западного края обрывов, и, не встречая других препятствий, кроме одного или двух порогов из дюн, достигала бы Эль-Голеа, откуда почти на всем дальнейшем протяжении до самого Туата местность представляет грунт, удобный для прокладки рельсов. Наконец, третья, западная железная дорога могла бы, спустившись с плоскогорий южной Орании ущельями Тиута и миновав пост Эль-Утед, следовать естественным скатом уэдов, чтобы достигнуть Туата. Отсюда начинаются уже местности, если не таинственные, то во всяком случае известные только по редким маршрутам путешественников и по указаниям караванщиков. Когда эти области пустыни будут достаточно исследованы, транссахарский путь может быть направлен к тому пункту на Нигере, где должен происходить раздел дорог между Сенегалом, Бенинским заливом и ближайшими к Новому Свету пунктами атлантического побережья. Другие проекты транссахарской железной дороги предлагают соединить долину Игаргары с бассейном озера Цаде через центральную Сахару.