VI.

Перемены, совершившиеся в исторические времена в человеческом населении Алжирии, еще гораздо значительнее, чем перемены флоры и фауны, да при том от вмешательства того же человека, как разрушителя и созидателя, произошли и главные видоизменения в окружающем мире животных и растений. История переселений, войн, смены одного народа другим дополнялись историей видов вновь вводимых или изгоняемых, приручаемых или опять обращавшихся в дикое состояние.

Первый вопрос, который сам собою представляется относительно жителей Алжирии, есть следующий: принадлежат ли они, подобно животным и растительным формам, к общей области, обнимающей, на севере и на юге, все берега западного бассейна Средиземного моря? Тот характер единства, который являет нам органическая жизнь в её совокупности на всей окружности Западного моря, от Прованса до Магреба, повторяется ли также и в людях, если не для всех элементов населения, то по крайней мере для элементов, составляющих его основу? Пока еще нельзя ответить положительно на эти вопросы; но нет сомнения, что существовали большие переселения и частые сношения от одного берега к другому: наверно была эпоха, предшествовавшая истории, когда по обе стороны моря группы населения жили общей цивилизацией, каково бы ни было, впрочем, их происхождение, одинаковое или различное. Во всей Мавритании, и особенно в провинции Константине, на туниской границе, встречаются мегалитовые памятники, подобные тем, какие мы видим в западной Европе: их насчитывали уже десятками тысяч, но исследователи все еще находят новые, несмотря на то, что эти остатки седой старины слишком часто уничтожаются местными жителями, которые употребляют их как материал для постройки домов или мощения дорог. В равнине Меджаны, к востоку от Сетифа, Пайен определяет в десять тысяч число менгиров (длинные могильные камни), рассеянных по одиночке или группами среди степи: можно подумать, что видишь перед собою окаменелый народ, тем более, что средняя высота камней почти равна высоте малорослых людей. Долмены (плита, в форме стола, положенная на двух, вертикально стоящих камнях) или кбур-эль-джухала, то-есть «языческие могилы», по большей части меньше столов того же происхождения, существующих еще в Бретани и в Вандее, из чего заключили—одни, как Бертран, что мегалитовое искусство Алжирии было еще в зачаточном состоянии, другие, как Федэрб, что оно, напротив, является нам уже в состоянии упадка; однако, офицеры генерального штаба, занимающиеся триангуляцией восточной Алжирии, между городами Ла-Калле и Сук-Ахрас, находили могильные плиты огромных размеров, почти не уступающие по величине бретонским долменам Гавр’инниса и Локмариакера. Кроме столов и высоких камней, в Алжирии находят всевозможные формы мегалитовых построек—кромлехи, или ряды камней, симметрично расположенных в виде круга, груды больших камней, могилки, имеющие на вершине долмен или на скатах концентрические ограды, террасы, окруженные перилами, подземные камеры, иссеченные на скале, камни с выдолбленным углублением в форме чашки, жертвенники, ряды «ганутов», или «лавок» в склепах, «куши», или гробницы в виде цилиндрических печей, прикрытых большой плитой, «базины», или горки, состоящие из концентрических слоев в виде пирамиды со ступеньками. В алжирской Сахаре, Тейсеренк-де-Бор, Фо и Фуро открыли также большие глиняные сосуды, приставленные плотно один к другому, которые служили гробами: голова и туловище покойника занимали один сосуд, ноги помещались в другом.

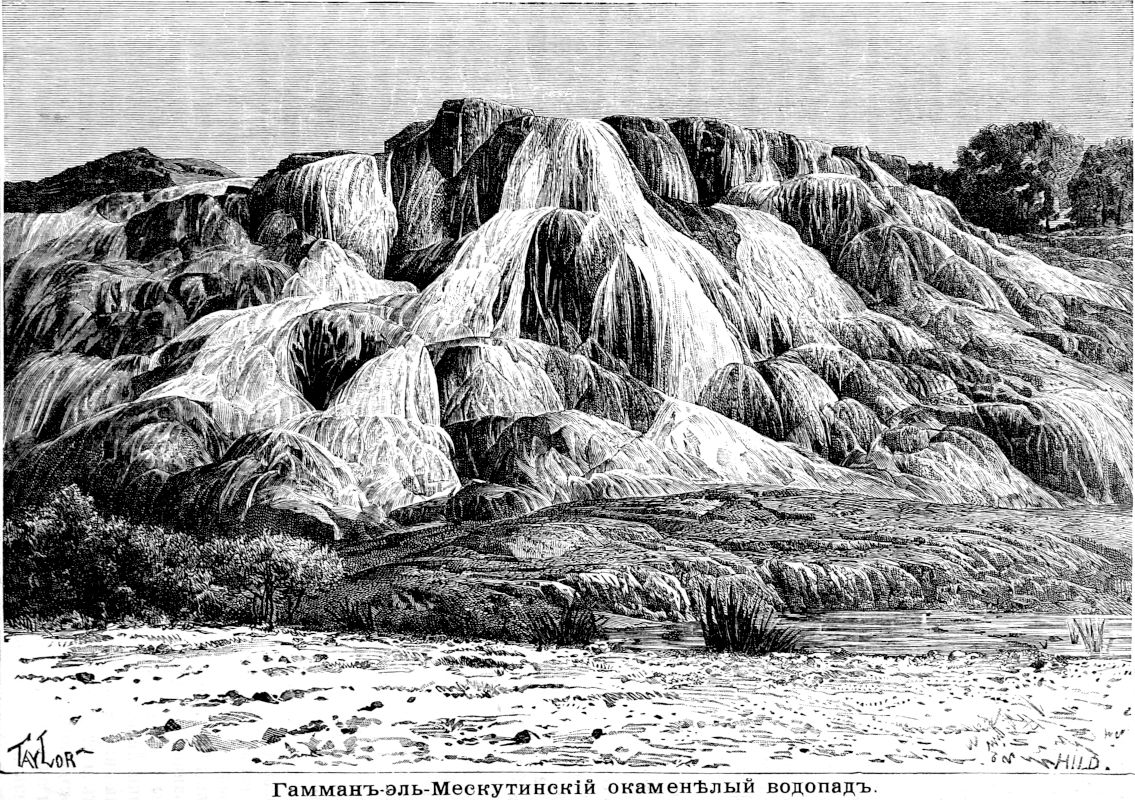

Остатки смолистого дерева, находимые возле черепков глиняной посуды, и еще более—слои отесаных кремней, рассеянные там и сям, не только на высотах, но также на тамадах и даже в пустыне, между Тугуртом и Гадамесом, принадлежат к числу фактов, на которые ссылаются геологи, как на доказательство перемен, происшедших в относительно недавнее время в климате Африки. Близ Гамман-эль-Месхутина, могилы в Рокниа, относящиеся частию к бронзовому веку, заключают в себе тысячи моллюсков, расположенных последовательными слоями: по исследованиям Бургинья, многие виды раковин, живших тогда в этой стране, вымерли или, по крайней мере, стали очень редки; не менее замечателен тот факт, что один вид постепенно изменился в течение этого периода Рокнийских могил: из века в век он стремился принять все более и более плоскую форму. С этих эпох каменных орудий и шлифованных топоров, которые употреблялись населениями, жившими даже в более сыром климате, мегалитовое искусство продолжалось в периоды писаной истории и даже до новейших времен. Во многих некрополях находили грубые камни туземцев в перемежку с четыреугольными столбами римлян, с колоннами, с плитами, покрытыми надписями ливийскими или двуязычными. Берберские племена еще недавно воздвигали камни на своих кладбищах. В начале XVII столетия некоторые кабильские «джемаа» имели обыкновение ставить подле места их сходов менгир, который должен был напоминать будущим поколениям о решениях, принятых народным собранием.

Под камнями долменов (кбур-эль-джухала)и «куш» открыли множество скелетов, почти всегда лежащих на левом боку и с согнутыми коленями: способ погребения везде один и тот же, каковы бы ни были предметы, положенные возле покойника—грубые глиняные сосуды и каменные орудия, или кольца и браслеты из серебра, меди, бронзы и железа. Черепов собрано, правда, немного, но и тех, которые были измерены и классифицированы, вполне достаточно, чтобы доказать, что в эту до-историческую эпоху, до пришествия римлян, вандалов, византийцев и арабов, существовали между коренными жителями, ныне смешиваемыми под общим именем аборигенов, два типа, явственно различавшихся формой черепа и, как полагают, имевших также различное происхождение. Те и другие были длинноголовые (долихокефалы), но у людей, принадлежащих к рослому типу, макушка была откинута назад, вместо того, чтобы находиться, как у людей другой расы, прямо над слуховым проходом; диаметр наибольшей ширины, измеряющий головной указатель черепа, тоже был передвинут к затылку; скуловые дуги были очень выдающиеся, также как выступы носа и лобные кости. Такое же устройство черепа встречается в наши дни у большинства бискров и номадов, которые кочуют около оазисов и часто порабощали их обитателей; замечено, кроме того, что у этих индивидуумов волоса на голове расположены так, что образуют остроконечный пучок на середине лба. Строением скелета эти люди тоже отличаются от своих соседей: прислонясь к стене, они не могут вытянуть рук, прикладывая их плотно: позади плечевой кости всегда остается значительный пустой промежуток. Это особенное образование рук объясняет, может-быть, привычку туземцев помещать свою палку позади шеи и держать ее, сгибая руки с той и другой стороны и опираясь на середину палки заднею, самою тяжелою частью своего черепа. Что касается второго типа, находимого в древних могилах, то он походит на тип нынешних обитателей оазисов. У этих последних череп пропорциональный, лицо прямое, руки расположены как у европейцев, но они худощавы и малорослы; людей этого типа можно видеть также в самых высоких частях Джурджуры, в соседстве беглых племен обезьян, как будто те и другие принуждены были искать убежища на неприступных горах.

В первые времена французской оккупации все туземцы Алжирии были смешиваемы под общим именем арабов, да и теперь еще часто случается, что не делают никакого различия между арабами и берберами: вновь прибывшие европейцы воображают, что все коренные жители края принадлежат к одной и той же расе. Впоследствии, заметив большой контраст, существующий между потомками аборигенов и потомками арабских завоевателей, они легко впадают в новую ошибку, полагая, что все не-арабы, вообще обозначаемые именем берберов, составляют одну и ту же этническую группу: в действительности эти туземцы тоже представляют различные типы, и, изучая их, скоро приходишь к убеждению, что многие элементы, различного происхождения, способствовали образованию племен, называемых берберами, в противоположность группам арабского происхождения. Кроме контраста, который представляют между «берберами» люди, различающиеся ростом, расположением членов, формой черепа, существует еще другой, зависящий от цвета кожи и волос. В северной Африке встречаются блондины и рыжие, хотя огромное большинство населения состоит из брюнетов. Во всех племенах можно встретить людей со светлыми волосами и даже с голубыми глазами; со времен Шау все путешественники говорят о белокурых африканцах, которых они видели сами или о которых слышали; а в последнее время точные наблюдения позволили констатировать их географическое распределение. Они многочисленны в Джебель-Ауресе и особенно близ Хеншелы и в джебеле Шешар; в провинции Константине число их доходит, по Федэрбу, до одной десятой всего населения. Денхаджи, живущие в долине притока Сафсара, к юго-востоку от Филиппвиля, производят свой род от белокурых предков, хотя скрещивания с соседними племенами сообщили большинству из них темный цвет глаз и волос; сами себя они называют Улад-эль-Джухала, «Сыны язычников», и еще недавно у них существовал обычай воздвигать на могилах умерших массивные камни, вокруг которых они совершали религиозные церемонии. Этот факт дает некоторое основание гипотезе ученых, приписывающих сооружение алжирских мегалитов белокурым народам, пришедшим с севера через Иберийский полуостров и Гибралтарский пролив; в этих африканских блондинах видели также потомков римских наемников, и именно галлов, которым римлянами поручено было защищать южные границы. По мнению некоторых писателей, вандалы, оттесненные Велизарием в горы Аурес, в 533 году, не исчезли совершенно: благодаря высоте долин, эти переселенцы с дальнего севера приспособились к африканскому климату, и теперь этих единоплеменников скандинавов причисляют к берберам Алжирии.

Римляне тоже не пропали бесследно. Известно, как велико было их влияние в течение веков. Сотнями считают сохранившиеся еще остатки их городов и военных постов, десятками тысяч собранные до сих пор их надписи. Еще и в наши дни, на плоскогорьях провинции Константины, присутствие их кажется более заметным по их сооружениям, чем присутствие французских колонистов. Там руины древних городов более многочисленны и гораздо более обширны, чем европейские города новейшей постройки. Даже с этой стороны они заняли весь горный массив Ауреса (Aurasius) и проникли далеко в глубь пустыни. На юге Алжирской провинции тоже видны их развалины на границах Сахары; в западных областях они, по крайней мере, воздвигли многочисленные города на средиземной покатости Телля. Их колонисты, поселившиеся по большей части на высоких плато Нумидии и Мавритании ситифийской, то-есть в областях, где климат самый здоровый и наиболее подходящий для сохранения их расы, наверно оставили своих потомков в Алжирии. Так, римский тип очень хорошо сохранился у племени улан-эль-аскер, или «сыны воинов», в восточной Кабилии. Хотя добрые мусульмане, жители Тебессы называют себя «римлянами»: для них имя «руми» не смешивается с именем христианина, как у других магометан Алжирии. В 1842 году, когда французы овладели этим городом, между жителями его ходили еще римские монеты. Из десяти подразделений племени амамра, обитающего в северной части Джебель-Ауреса, два слывут за потомков римлян, три, говорят, берберского происхождения, а остальные, основанные марабутами, образовались уже после мусульманского нашествия.

Какова бы ни была, в первоначальном населении Алжирии, доля завоевателей или колонистов, пришедших из Европы, предания, также как различные исторические свидетельства, указывают на восточные области как на место происхождения иммигрантов: это из Азии прибывали последовательно завоеватели или мирные переселенцы, употребляя иногда долгие века на прохождение этапов, разделяющих долину Нила и остров Магреба. Так пришли древние либу, то-есть ливийцы, давшие свое имя всему континенту, и представителей которых мы видим в луата или лиуата, одном из могущественных племен Берберии во времена арабского завоевания. Магометанские полчища, покорившие населения Мавритании, затем гиллалийские племена, которые осели в открытых равнинах, оттеснив прежних жителей в высокие долины гор, только следовали за общим эмиграционным движением, которое из века в век направлялось на запад. При том перемены почвы и климата, иноплеменные нашествия и вытеснения одного народа другим, естественно, сопровождались соответственным изменением в нравах жителей, каково бы ни было происхождение последних, и усиливало или сглаживало контрасты между ними. При вступлении в страну, берберские покорители, по всей вероятности, мало отличались от своих преемников, арабских завоевателей. Война, набеги, грабежи развили у них привычки, вполне подходящие к кочевому образу жизни; покорение, обложение правильною данью заставили многие племена прикрепиться к земле, променять степную жизнь на быт земледельца. Род занятий не всегда служит верным указателем этнического происхождения. За много веков до прибытия арабов, нумиды или нумидийцы,отчасти предки населения, называемого берберским, тоже были «номады», как, вероятно, показывает и самое их имя. Плиний говорит, что они беспрестанно меняли пастбища, унося с собою колья своих жилищ: подобно нынешнему арабу, древний нумидиец быстро строил себе хижину, «гурби», рядом с местом пастьбы своего скота. В настоящее время деление между расами указывается, хотя не вполне точно, образом жизни, кочевым или оседлым. Бродячие пастухи—в большинстве арабы; земледельцы с постоянным местом жительства обозначаются обыкновенно собирательным именем берберов.

Одно только из племен Северной Африки, обитающее в долинах мароккского Атласа, носит специально это древнее этническое название берберов, которым оно, впрочем, гордится; но, применяемое к совокупности населений, многочисленное происхождение которых ученые разыскивают в разных местах: в самой Мавритании, в западной Европе и в азиатских странах, соседних с Египтом,—это слово не имеет точного значения, и между отдельными народцами, между шауйа и рифеном, кабилом и тарги, замечается большое различие нравов и обычаев, соответствующее, может-быть, различию происхождения амазигского, луатского, зенатского, гетульского или гештульского. Имя «бербер» имеет общий смысл только с точки зрения глоссологической, так как оно применяется ко всем туземцам, которые говорят, или говорили в исторические времена одним из языков, принадлежащих к ливийской семье. Эта группа наречий, бывших в употреблении у тамагутов, которые изображаются на египетских картинах, сохранилась через тысячу лет под своим древним именем: у туарегов и различных народцев Сахары ее и теперь еще называют тамагак, тамагуг или тамашек; близкими к языку тарги наречиями говорит большое число других народцев Африки, от западных оазисов Египта до берегов Атлантического океана. Семья берберских диалектов, повидимому, приближается к семитическим языкам, не словарем, но гортанными звуками, синтаксисом, грамматикой; хотя она составляет, вместе с коптским наречием, группу хамитских говоров, но носит на себе все признаки восточного происхождения, и, опираясь главным образом на это сходство языков, некоторые писатели хотели, справедливо или нет, установить сходство рас.

Но хотя между берберами и их соседями арабами существуют всевозможные переходные типы, замечаются, однако, большие различия между этими двумя главными группами алжирского населения. Истые семиты, представляемые арабами, резко отличаются от различных народцев, ранее их поселившихся в стране. У джурджурских кабилов, принимаемых за типичных представителей берберской расы, череп и облик менее овальные, чем у арабов, лицо более широкое и более полное, лоб менее правильный и не так подавшийся назад, брови менее выгнутые; нос редко орлиный, чаще широкий и короткий, подбородок энергический, рот довольно большой, обрамленный толстыми губами. Ансамбль физиономии редко отличается тою тонкостью черт, какую мы замечаем у арабов, но выражение лица более простосердечное, глаза более живые; мускулы очень крепки. Если тело не имеет той же гибкости, как тело араба, то оно превосходит последнее силой и, по наблюдениям Дюгуссе, крепче держится на ногах: сильно выгнутая ступня кабила оставляет в сыром песке более глубокий отпечаток пятки и большого пальца, чем обыкновенная ступня араба или европейца. Кабилы вообще менее смуглы, чем арабы, что объясняется их более оседлым образом жизни. В среднем, они мало отличаются от южных европейцев, и между ними встретишь тысячи индивидуумов, которых, если бы они переменили костюм, легко было бы смешать с оверньятами, кадюрками или лимузинцами. Так называемые арабы в окрестностях Саиды и Френды, почти чистокровные берберы, несмотря на их родословную, напоминают самую обыкновенную крестьянскую физиономию на французском юге.

С духовной или нравственной точки зрения, контраст между арабами и людьми племен, называемых берберскими, не менее значителен, чем с точки зрения физической; впрочем, эти контрасты в большей части объясняются различием среды и образа жизни. Хотя между берберами есть народы кочевые по преимуществу, как, например, туареги, однако, они охотно переходят к оседлой жизни, когда это позволяют естественные условия местности, или когда представится удобный случай. Горцы—земледельцы по большей части, они, понятно, не могут иметь нравов и обычаев, политических и социальных учреждений, подобных тем, какие мы находим у жителей равнин, пастухов и воинов. Кабилы отличаются трудолюбием, предприимчивостью, большим практическим смыслом: они любопытны, любят посмеяться, большие спорщики, желают отдать себе отчет во всем, что видят. Они умеют удивляться и восхищаться, тогда как араб старается казаться бесстрастным и равнодушным ко всему. Они не впадают в мистическое созерцание; суеверные, как все невежественные люди, они не придают большой цены религии в своей повседневной жизни и в управлении их обществом; они не обладают образным языком семитов, и трубадуры их не украшают рассказ изящными оборотами речи, остроумными сравнениями, утонченными прелестями стиля, которые так любит арабский поэт. Гордые, как подобает людям, имеющим право на уважение за свою трудовую жизнь, они отличаются в высокой степени чувством собственного достоинства и требуют прежде всего, чтобы к ним относились с должною справедливостью; у тех из них, которым французы оставили общинное самоуправление, существует полная равноправность между всеми членами общины. Кабил не обладает в такой же степени родовым духом, как араб, житель равнин, однако, индивидуальные и партийные интересы уравновешиваются в его общине с такою точностью, что политическая жизнь идет у него правильнее и реже нарушается резкими переворотами, чем у араба.

Хотя, в целом, алжирские берберы, как земледельцы, поднялись на более высокую степень цивилизации, сравнительно с арабом, и хотя они, вероятно, единоплеменники тех же испанских мавров, которые, в средние века, когда Европа снова погрузилась в варварство, поддерживали бескорыстный культ науки, однако, они еще во многих отношениях подчиняются преобладающему влиянию арабов. Эти последние, как потомки завоевателей, сохранили еще частицу того престижа, который некогда дала им победа; кроме того, это они принесли религию ислама, они поставляют марабутов и ученых. Они—«люди Книги», и это, благодаря им, кабильские дети умеют читать и говорить наизусть стихи Корана. Несмотря на кочевую жизнь, арабы в большей степени, чем оттесненные в горы берберы, пользуются выгодами, которые доставляет относительная национальная связь: в самом деле, обитая в равнинах, они находятся в постоянных сношениях между собою, через посредство «братий» всяких орденов; к их же выгоде служит влияние цивилизованных мавров на внутренних рынках и в портах морского прибрежья. Берберы, хотя численно превосходящие арабов, не составляют сплоченного национального союза, который позволял бы им оказывать достаточное сопротивление напору окружающего их арабского мира, и во всех частях Алжирии указывают берберские племена «арабизованныя», утратившие свой первоначальный язык, часто даже предания своей расы: иногда даже, как это замечал уже Ибн-Халдун, преобразование доходит до того, что выдумывают ложные родословные: насчитывают десятки кабильских народцев, претендующих на арабское происхождение, тогда как известно не более двух групп, первоначально арабских, которые, будучи поставлены в особенные условия и разобщены со своими соплеменниками, по необходимости должны были берберизоваться. Даже племена, сохранившие родные наречия, кабилы Джурджуры, шауйа Джебель-Ауреса, некоторые группы Дахры, берберы мароккской границы, ввели в свой говор множество арабских слов и оборотов; они забыли древнее письмо тефинаг, надписи на котором встречаются еще в разных местах Алжирии. Те из них, которые обучаются, получают образование чрез посредство арабского языка, который является в одно и то же время языком религиозным, гражданским и литературным, но в котором они никогда не достигают такого совершенства, чтобы выговаривать правильно все звуки.

Слово «аит»—«ида» в южном Марокко—применяется только к берберам. Точно также большинство племен, перед именем которых стоит арабское слово «бени» (сыны или потомки)—берберской расы, тогда как слово «аулад»—или чаще улад, улед в алжирском говоре—прилагается почти всегда к народцам арабского происхождения, безразлично—пришли ли они во время первого завоевания, или при последующих переселениях. Но и это не безусловное правило, и относительно многих групп, носящих название «улад», является вопрос: действительно ли они арабы, или только «арабизованные» берберы? Племя улад-абди, в Джебель-Ауресе,—несомненно берберы. Вследствие неопределенности классификации, различные писатели сильно расходятся между собою в определении численности рас, населяющих Алжирию. В то время, как Федэрб, Варнье, Дюваль, Мак-Карти насчитывают на алжирской территории слишком два миллиона берберов, в том числе около 900.000 говорящих еще ливийским языком,—Помель находит их не больше одного миллиона. Различия и контрасты, порожденные языками и образом жизни, передвижения, вольные или невольные, массовые ссылки или интернирования делают невозможным всякое общее описание: приходится изучать отдельно в каждом равнинном или горном округе этнические группы. Очень многие из тысячи или тысячи ста племен, насчитываемых в Алжирии, состоят из элементов различной расы; есть даже второстепенные группировки или подразделения, как-то «дуаре», «дашера», «ферка», «арш»: они могут разниться между собою этническим составом в одной и той же кбайле или союзе племен. Некоторые народцы представляют лишь смешанное собрание семейств всякого цвета и всякого происхождения, сошедшихся из всех частей страны: по французскому выражению, это—«Beni Ramasses» (арабский сброд). Такия сборные племена можно видеть в предместьях каждого города.

Главная масса чистокровных арабов населяет западные области Алжирии: город Маскара можно считать их естественной станцией: Абдель-Кадер, сам один из совершеннейших типов араба, выбрал этот пункт центром своего царства. В соседних равнинах и долинах, также как на высоких плоскогорьях Оранского юга, не увидишь других домов, кроме зданий французской постройки: все туземцы, чистые арабы, живут в шатрах. По Федэрбу, арабское население Алжирии, включая мавров, живущих в городах, составляет только пятую часть общего числа жителей, то-есть около 600.000 душ. Эта цифра, слишком преувеличенная, по мнению Мак-Карти, показалась черезчур малою некоторым другим писателям: она, в самом деле, была бы гораздо ниже действительности, если бы считать в числе арабов всех тех, которые выдают себя за таковых, связывая свою родословную с каким-нибудь шерифом, то есть потомком Пророка, или с какою-нибудь значительною личностью Ислама; но эти притязания на благородство происхождения не всегда оправдываются. В Алжирии у чистокровных арабов цвет лица матовый или смуглый, волосы черные, борода редкая, зубы прекрасные, нос орлиный, ноздри широкия и подвижные, глаза черные, вдавленные под орбитой, бровные дуги выступающие, уши оттопыренные, череп высокий, лоб открытый и выпуклый. Принимая за тип красоты Аполлона Бельведерского, находим, что у арабов ноги и шея слишком длинны относительно развития торса, а грудь слишком узка для их роста. Женщины сравнительно очень малорослы. В публике арабы умеют драпироваться с грациею и величавостью; они кажутся всегда важными, безстрашными, проникнутыми чувством собственного достоинства; никогда не слышишь, чтобы они пели за работой, но у себя дома, в интимной жизни, они легко сбрасывают напускную торжественность, говорят и жестикулируют с большою живостью. Истые арабы очень плохие земледельцы: по их поговорке, «стыд и сошник в одно время входят в дом». Они не любят тихой жизни оседлого человека: им больше по душе существование номада—приволье степей, скаканье на коне через необозримые пространства, убегающие в даль горизонты, миражи пустыни, группы шатров, разбитых на траве или на песке. Чтобы понять и полюбить араба, надо видеть его в степи, в его родной стихии: там он счастлив, гостеприимен, великодушен, сообщителен и разговорчив, там он с удовольствием рассказывает про свои экспедиции и охотничьи приключения. Потомки воинов, победоносно прошедших весь север Африки, от Египта до Марокко, истые номады, с презрением смотрящие на жалкий люд, живущий под кровлей, они охотно покидают родимые места; во всех концах Мавритании встречаешь одноплеменников, которые разбрелись в разные стороны, увлекаемые какою-то смутною потребностью перемены. Несмотря на суровую необходимость, заставляющую их делаться землепашцами или, по крайней мере, царапать почву, чтобы извлечь из неё случайную жатву, эти люди, от природы склонные к бродячей жизни, не привязываются к земле: они недостаточно строго уважают межевые столбы, водруженные колонистом, да и сами не умеют защищать с должным упорством принадлежащую им борозду. Их понятия о собственности далеко не отличаются тою точностью, какая требуется кодексом, принесенным новыми господами края: отсюда частые споры и столкновения, осложняемые иногда инстинктивною ненавистью одной расы к другой. Впрочем, арабы редко бывают собственниками: право на землю, без определения границ, присвоивается всем племенем, а представителем племени является его глава, шейх, который и делается истинным землевладельцем и господином. Арабское общество почти всегда имеет феодальную организацию. «Как только вас будет трое, имейте старшаго», говорит пророк. Религиозный фанатизм также держит арабов в состоянии враждебных групп, ибо они гораздо более, чем кабилы, склонны к мистицизму: большинство их люди верующие и подчиняются предписаниям Магомета, повторяя вполголоса те места Корана, где рекомендуется истребление неверных.

Таким образом, по своему образу мыслей и чувств, по своим преданиям и нравам, араб племен с трудом приспособляется к новой среде, которую создают вокруг него аппроприация и культура почвы, основание городов и деревень, постройка шоссейных и железных дорог; он становится постепенно чужим в стране, завоеванной его предками, и во многих округах вымирает, уступая место людям другой расы. Одна из самых деликатных проблем алжирской демографии—это определить, в каких условиях географической и социальной среды арабы победоносно противятся неблагоприятным влияниям. Можно только сказать вообще, что им хорошо живется на высоких, достаточно орошаемых плоскогорьях, где перед ними открываются почти безграничные пространства для кочевки, и где французы пока еще основали только небольшое число станций военных и гражданских, тогда как вблизи городов или в самых городах они постепенно элиминируются: там раса их является уже в состоянии упадка, убиваемая нищетой, пороком, недостатком веры в будущее, угнетением, которое они испытывают от главных начальников. Той же участи подвергаются мавры, или «гадри»—резиденты—то-есть цивилизованные мусульмане, живущие в городах прибрежья, на глазах у чужестранных властителей. Они быстро уменьшаются в числе, но, может-быть, эта постоянная убыль происходит частию от неустойчивости самой расы, слишком смешанной, куда война, рабство, многоженство, захваты корсаров внесли множество самых разнородных элементов: берберов, сирийцев, черкесов, албанцев, испанцев и магонцев, итальянцев и провансальцев, гауссу, бамбару, пейлев и мандингов. Даже группы цыган, или гсани (геццани), проникли в алжирский Магреб, в то же время, как и андалузские мавры, изгнанные из Испании. Кулугли или кур-огли, потомки турок и туземных женщин, были прежде очень многочисленны в приморских городах и в некоторых внутренних селениях, служивших, при беях, местом ссылки. Эти метисы почти совершенно исчезли в остальной массе городского мусульманского населения.

По смешению с другими расами, негрский элемент играет весьма важную роль в составе народонаселения Алжирии, где целые племена, даже среди горцев кабилов, являют черты, свидетельствующие о скрещиваниях между аборигенами морского побережья и суданскими неграми. Может-быть, больше половины алжирцев, как бы они ни назывались, арабами или берберами,—люди смешанной крови. Но в Алжирии редко можно встретить негров чистой расы, без сомнения, потому, что прямые сношения от Средиземного моря до Нигера через алжирскую Сахару почти совсем прекратились. В прежнее время из страны чернокожих приходили многочисленные караваны, приводя с собою свободных людей и невольников, которые затем населяли казармы и гаремы беев: через браки, заключению которых не мешал никакой предразсудок относительно цвета кожи, население постепенно видоизменялось во всей Мавритании. Но с 1848 г. рабство негров отменено, негритянские элементы постепенно уменьшаются, а у переселенцев из Судана, чистокровных негров, дети редко выживают: акклиматизация расы еще не совершилась. Негры, остающиеся в Алжирии, все очень трудолюбивы: они—чернорабочие, землекопы, каменщики, служители, сторожа, часто также колдуны и знахари. В близком будущем, когда Алжирия, теперь еще отделенная от Судана, будет соединена с ним быстрыми путями, иммиграционное движение негров, по всей вероятности, снова примет значительные размеры, так как мало найдется рас, которые бы отличались такою подвижностью и предприимчивостью, как эти народы верхней области Нигера.

Гораздо менее многочисленные в Алжирии, чем в Марокко, евреи имеют некоторую важность в составе алжирского населения только своею крепкою сплоченностью в городах и тем искусством, с которым они умеют притягивать сбережения страны: кроме того они принимают участие в политической власти, благодаря своему титулу французских граждан; но численно они далеко уступают этническим элементам, введенным завоеванием. Европейские иммигранты, составляющие седьмую часть общего числа жителей, являются уже, благодаря рессурсам, которые им дает высшая цивилизация, господствующею расою в Алжирии; даже помимо специального могущества, которое им обеспечивают пользование политическою властью и организация вооруженной силы, они играют роль господ, так как управляют предприятиями, раздают работу, платят жалованье. Берберы, коренные жители, и арабы, потомки прежних завоевателей, равно вынуждены обращать взоры к этим новым пришельцам, как к своим инициаторам, даже в тех случаях, когда им не нужно бояться их как властителей. Французы возобновляют дело римлян, но в совершенно иных условиях, существенно измененных ходом истории. За исключением западной Европы и Мавритании, непосредственно прилегающих к океану, римский мир был со всех сторон окружен неведомыми странами, населенными враждебными народами; внешнее давление постоянно чувствовалось на границах, и малейшее ослабление сил во внутреннем организме позволяло этим плотно охватывающим тискам сближать свои ветви: кончилось тем, что они сомкнулись совершенно со времени нарушения политического равновесия, произведенного великим переселением народов. Теперь же цивилизованный мир, который, за неимением другого собирательного имени, можно назвать «европейским», не окружен варварскими населениями; напротив, он сам окружает их поясом, беспрестанно увеличивающимся, проникает в их среду, преобразует их, приносит им новую промышленность и новые нравы. Сообщения установляются через внутренния страны между противоположными берегами континентов. Если не ассимиляция народов, то по крайней мере приобщение их к одной и той же науке, к одной и той же культуре стоит вне всякого сомнения, и это дело пропаганды, сознательной или бессознательной, в областях Северной Африки, выпало на долю переселенцев с побережья Средиземного моря, особенно французов. Римская кровь, как известно, не совсем исчезла в бывших африканских провинциях Нумидии и Мавритании: влияние италийских колонистов продолжается еще в тысяче различных форм, но его невозможно распознать с точностью в этом бесконечном смешении рас; история средних веков в Магребе слишком неясна, чтобы можно было строго проследить преемственность людей и идей. Теперь началась новая эра, благодаря постепенному присоединению варварского мира к области европейской цивилизации, и потомство без труда признает долю труда, совершенную с 1830 года колонизаторами французскими, испанскими, итальянскими. Доля эта уже весьма значительна; год от году вид Алжирии изменяется основанием городов и деревень, увеличением площади возделываемых земель, расширением сети шоссейных и железных дорог. Хотя европейцы составляют еще меньшинство в Алжирии, однако, отпечаток их труда виден уже почти повсюду, от побережья до высоких плато и до границ пустыни.