IV. Джебель-Ахаггар и окружающие плоскогорья. Северные туареги.

На запад и северо-запад от «ворот», через которые проходит дорога из Мурзука к озеру Цаде, средний остов Сахары продолжается крутыми скалами, постепенно поднимающимися до высоты 1.200 и даже 1.500 метров, чтобы образовать изрезанное оврагами плоскогорье: это, вероятно, та самая область, которую средневековые арабские писатели называли джебель Тантана. На юге Рата, путникам, направляющимся к Аиру, открывается узкая брешь, перерезанная пропастями. Нигде природа не имеет более нелюдимого и грозного вида, чем в диких ущельях этих гор. Совершенно голые кручи, темный блеск скал черноватого песчаника, странная форма выступов, на которых не видно ни былинки, ни полоски мха,—весь этот угрюмый ансамбль производит на путешественника еще более подавляющее впечатление, чем бесконечные пространства песков. Среди этих скал, и особенно в земле Джают, простирающейся к западу от бреши, некоторые впадины наполнены водой, и, по словам туземцев, многие из них населены крокодилами. На юге плоскогорье круто обрывается к равнинам, спускаясь опасными уступами между песчаниковых стен, за которыми южнее следуют гранитные скалы.

К западу от бреши, которою прошли Барт и его спутники, горы и плато известны нам только по рассказам туземцев; тем не менее подступы этой страны были посещены, на северной покатости, Генрихом Дюверье, в 1860 г., и после его памятного исследования, двумя мирными экспедициями под начальством Фляттерса; кроме того, Ленг обогнул эту гористую область в 1822 г., во время своего путешествия в Томбукту через Сахару; но его путевой журнал потерялся, и ни одно из его наблюдений не было передано в Европу. Рольфс, более счастливый, сделал почти тот же переход, что и английский исследователь, только в обратном направлении, из Туата в Гадамес. Всем памятно, какие надежды возлагались на две экскурсии в страну туарегов, которые, под управлением полковника Фляттерса, должны были пройти пустыню из конца в конец, от Алжирии до Судана! Первая экспедиция, организованная в Уаргле, в 1880 г., не придерживалась заранее начертанного маршрута и кончила тем, что взяла направление на Рат, которого она, впрочем, не достигла: уклончивые ответы туарегских старшин, истощение запасов провизии и денег заставили членов экспедиции вернуться назад. Вторая миссия, состоявшая частию из тех же офицеров, возобновила, в следующем году, попытку перейти пустыню. Она проникла гораздо далее, перейдя на юге за северный Тассили, но окончилась страшной катастрофой. За караваном, который разделился на группы, следовавшие одна за другой на расстоянии нескольких километров, тайно следила, постоянно возраставшая в числе, шайка туарегов; изменники пробрались до начальника экспедиции, предложив ему свои услуги в качестве проводников; весь план нападения был условлен заранее. В роковой момент, Фляттерс, почти одинокий, был убит вместе с одним из его спутников, вожаки верблюдов разбежались, и многочисленная толпа набросилась на обоз, следовавший в некотором расстоянии. Пятьдесят-девять человек, оставшиеся в живых после первой атаки, должны были покинуть стан ночью и начать отступление к Уаргле, отстоявшей в 800 километрах по прямой линии, в 1.200 километр. по цепи колодцев. Все французы погибли во время этого отступления, только тринадцать человек добрались до Уарглы, после двухмесячного странствования, в продолжение которого несчастные не раз принуждены были, для утоления мучительной жажды и голода, пить кровь и есть человеческое мясо. Однако, тот факт, что беглецы могли во время своего гибельного отступления давать победоносные битвы и сделать еще много переходов, прежде чем окончательно потерять силы,—служит достаточным доказательством возможности успешной экспедиции через землю туарегов. Караван, снабженный достаточным запасом продовольствия и все время держащийся на-стороже против внезапного набега хищников, наверно мог бы благополучно пройти эту страну: те самые туземцы, которых удобный случай сделал изменниками и грабителями, оставались бы верными, видя свое бессилие.

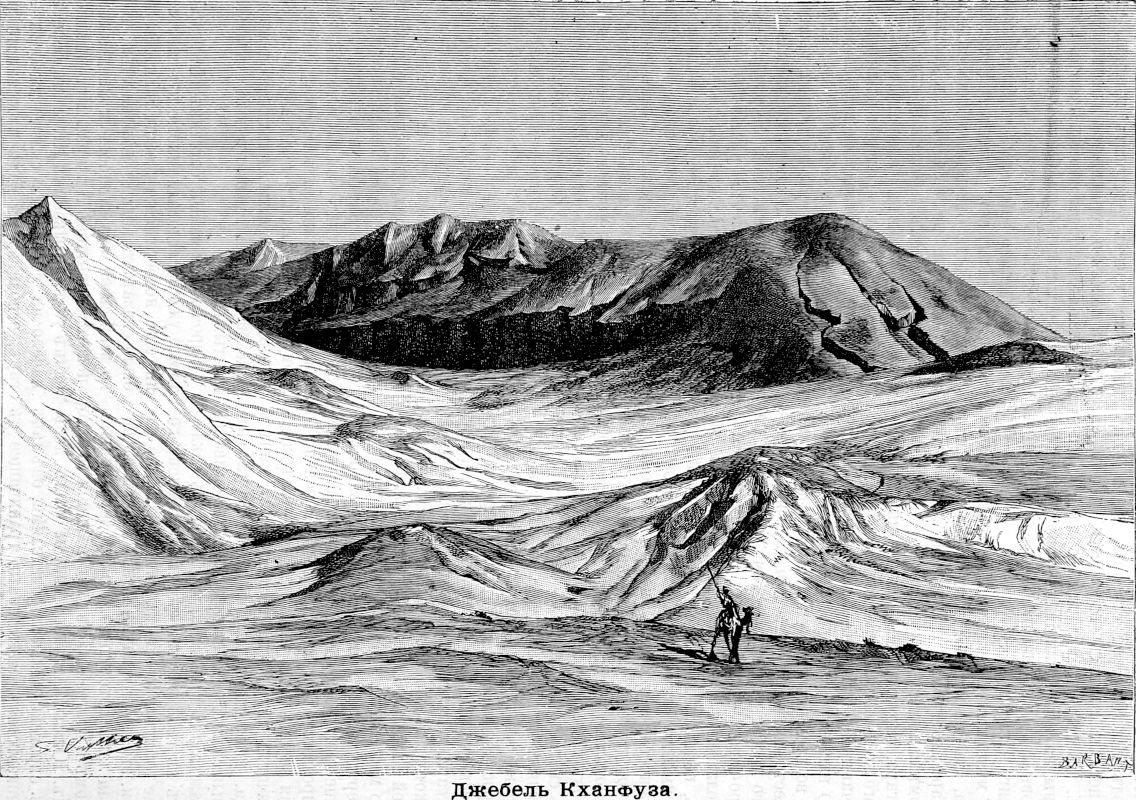

Плоскогорье, в котором теряется цепь гор Джанет, известно под именем Тассили,—берберское слово, указывающее именно вид почвы: этот Тассили, называемый «северным» или «Азджарским», в отличие от других плато, лежащих к югу от Ахаггара, есть совокупность возвышенностей, очень холмистых, ось которых идет по направлению от юго-востока к северо-западу, на продолжении системы, начинающейся в Тибести. Обрыв плоскогорья, ограничиваемого на юго-западе по-третичным аллювием, из которого состоит почва сахарских равнин, кажется продолжающимся правильно по орографической оси. Около середины этого края плато высится массив вершин, означаемый, как многие другие группы гор, именем Адрар или «Гора» по преимуществу: по мнению Дюверье, пик, господствующий над этим массивом, Ин-Эзокал, высотой около 1.500 метров,—несомненно, вулканического происхождения; лавы его вылились на девонские формации плоскогорья. На западе, Тассили разрезан на острова и островки, а с северной стороны долины уэдов вдаются, в виде заливов и бухт, в толщу массива: таким образом это плоскогорье разделено на множество отрывков, из которых каждый носит особое имя у туарегов, кочующих в той стране. Эгеле, ближайшее к уэду Риг плато, окружено с трех сторон, на севере, востоке и западе, «Песками», или Эдейен. Холм Ханфуса (583 метра), первая девонская скала на дороге из Тугурта в Иделес, в джебеле Ахаггар,—тоже обломок разорванного плоскогорья. К западу от долин, в которых некогда текли воды системы Игаргара, находим другие холмистые плато, принадлежащие к той же девонской формации, но уже не ориентированные по оси гор восточной Сахары: Муидир, водораздельный хребет между уэдом Игаргар и реками Туата, выдвинулся длинным треугольником в западном направлении. Около западной оконечности этого плато высится пик Ифеттесен, которому Дюверье приписывает, как и главной вершине Адрара, вулканическое происхождение.

К северу от девонских плато, следующих одно за другим, от окрестностей Рата до Инсалаха и далее, все каменистые массы, господствующие над аллювиальными равнинами или непокрытые песками, принадлежат к меловой формации. Таково плато Тингерт, т.е. «Известковое», длинная гамада, составляющая продолжение, на западе и юго-западе, триполийской «Красной гамады». Таково же плато Тадемаит, образующее на севере оазисов Туата род круглого бастиона и примыкающее к плоскогорью Эль-Голеа, в алжирской Сахаре; на юге и на западе Тадемаит оканчивается скалами, с резко очерченным рельефом, и даже настоящими утесами или обрывами, задерживающими пески; но на противоположном скате гамада полого спускается к северо-востоку, перерезанная расселинами, в которых иногда текут воды, впадающие в уэд Мия. С этой стороны армия дюн во многих местах вторгается в пояс скал. В целом, меловые формации расположены на юге Алжирии в форме огромной подковы, окружающей бассейн уэда Мия и нижнего Игаргара.

За меловыми формациями Тингерта и Тадемаита, за девонскими плато северного или Азджарского Тассили и Муидира следуют, в южном направлении, кристаллические массивы Ахаггара, окруженные каменистыми островками того же происхождения: на востоке—Ангеф, увенчанный остроконечными вершинами в 1.500 или 1.800 метров, которые Барт видел во время своего путешествия из Рата в Агадес; на севере—плато Эгере, граниты которого пробиты вулканическими взбросами; на северо-западе—хребет или батен Агенет, продолжающийся к оазисам Туата. В целом, центральный массив, круговидной формы, имеет слишком 600 километров в окружности и состоит из поставленных одно на другом плато, поднимающихся этажами от высоты 500-600 метров до 2.000 метров над уровнем моря, в область зимних снегов. По нашим картам, представляющим в главных чертах лишь воспроизведение той карты, которую шейх Отман, по просьбе Дюверье, начертил перед ним на песке, высшее плато, стоящее в центре Ахаггара, увенчано двумя пиками-близнецами, из которых один называется Уателлен, а другой Гикена. Северный выступ или мыс всего массива, Тифедест, оканчивается, среди четвертичных аллювиальных образований, вулканическим конусом Удан, который туземцы прозвали «Носом Ахаггара»; вероятно, и другие вершины, в том числе и два господствующих пика, тоже состоят из лавы и пепла, выброшенных извержением на гранитные скалы. Прежде думали, основываясь на рассказах туарегов, что Ахаггар заключает в себе залежи «черных камней, которые горят», то-есть каменного угля; но кажется, эти горючие камни не что иное, как пористая лава, которую поливают деревянным маслом и употребляют для освещения, вместо ламп. Южный Ахаггар еще не был посещен европейскими исследователями; он так же неизвестен, как плато, граничащее с ним на юге, тассили, означаемое на картах под именем южного или ахаггарского Тассили. Из рассказов туарегов известно только, что это—каменистое пространство, без воды, без растительности, тщательно обегаемое караванами и номадами. Заблудившиеся там верблюды, говорят ахаггарцы, погибают от голода и жажды, или дичают, потому что никто не хочет рисковать жизнью, чтобы идти на поиски потерявшихся животных.

Расположенный в самом центре Сахары, джебель Ахаггар был бы раздельным хребтом для речных бассейнов, если бы воды были достаточно обильны, чтобы образовать настоящие реки вне массива. Несомненно, однако, что воды, бегущие со склонов Ахаггара, теряются, по выходе из долин, в песчаных руслах, которые прежде, при других климатических условиях, были долинами, куда изливались большие реки: на севере текли притоки Игаргара; на юге соединялись уэды, которые через общее русло Тафассасета усиливали Нигер; на западе долины Тигехерта, Тархита и некоторых других уэдов принадлежат к системе Мессауры. Составляет ли бассейн этой реки часть атлантической покатости, как предполагал Дюверье, и несмотря на препятствие, представляемое дюнами Игиди, её фильтрационные воды направляются ли к уэду Драа, или, как это делают более вероятным новейшие сведения, не есть ли Мессаура приток Тигехерта и Нигера? Перерезывает ли она плоскогорье глубоким ущельем? По барометрическим измерениям, сделанным Рольфсом в оазисе Туат, истечение Тигехерта или Тегазерта в Нигер представляется невозможным, ибо вода должна бы была течь снизу вверх и, на пространстве около 800 километров, подняться слишком на 100 метров, чтобы достигнуть главной реки; но цифры, даваемые одним путешественником, который не может сравнить свои, наскоро сделанные, наблюдения, с наблюдениями других исследователей, нельзя признать имеющими решающее значение. Поэтому вопрос об истечении Мессауры, составляющий одну из важнейших проблем африканской географии, должен пока считаться открытым.

Впрочем, и самый бассейн Игаргара, который уже исследовали многие путешественники, еще недостаточно известен, чтобы можно было сказать с полной уверенностью, что он во всей своей совокупности принадлежит к покатости шоттов Алжирии. Несомненно, что один уэд, называемый Игаргар, берет свое начало на северном склоне джебеля Ахаггар, огибает, в виде постоянного ручья, восточное основание Удана, затем, по принятии притоков с плоскогорья Эгере, проходит между Азджарским Тассили и горами Ирауэн, чтобы вступить в аллювиальные равнины, простирающиеся на севере от девонских плато. До этого места течение его совершенно обособленное и падение правильное: близ зауйи Темассинин, у южного основания скал мелового пояса, русло его лежит на высоте 375 метров; здесь с ним соединяются, если не воды, то по крайней мере долины, некогда наводненные, которые берут начало в центральных впадинах плоскогорья Азджар; черты этих долин притоков Игаргара, называемых Игаргарен и Иссауан, явственно обозначены цепями дюн, обрывами, излучинами, змеевидными извилинами. Севернее так же отчетливо видна брешь, перерезывающая область меловых формаций; но вскоре затем скат становится неявственным: неизвестно—понижается ли местность к северу, и трудно сказать, в какую сторону потекла бы вода, если бы она существовала в долинах; впрочем, ее никогда не видали в этой области уэда Игаргар. Низменность, походившая на речное ложе, между высокими берегами, удаленными один от другого на расстояние от 2 до 10 километров, в конце концов сливается с поверхностью окружающей пустыни: это ряд дайя или дхайя (лощин с песчаным дном), прерываемых дюнами; во многих местах странствующие пески совершенно загородили долину. По мнению Дюверье, соединение между Игаргаром и Игаргареном происходит подземным путем, под дюнами.

Многочисленные озера разсеяны в котловинах северного Тассили и во внешних вырезках, где уэды берут свое начало: Дюверье полагает, что эти озера представляют собою бывшие кратеры вулканов, где скопились воды. По крайней мере этого нельзя сказать про лужи, обыкновенно обозначаемые под именем «озера» Михаро, или даже величаемые «морем» (бахр). Осмотренные в 1876 г. путешественником фон-Бари, эти лужи оказались просто впадинами в русле уади, содержащими воду во всякое время года. Когда воды бегут в обилии с гор, отдельные лужи сливаются в пруд; во время засухи они съуживаются до размера ям, наполненных водой; в соседстве бьют из земли газовые ключи, называемые Себарбар, или «бурчание», по причине пузырей, беспрестанно поднимающихся со дна и лопающихся на поверхности; по наблюдению фон-Бари, вода этих родников, если и не кипяток, как говорят туареги, то все-таки довольно горячая: температура её слишком 37 градусов по Цельзию. Немецкий исследователь не видал крокодилов в лужах Михаро, но явственно различил их следы на песке. Судя по отпечаткам их лап, эти животные, внушающие большой страх пастухам, имеют не более двух метров в длину. На северо-западе, на той же отлогости плоскогорья, находится озеро Менхуг, посещенное первой миссией полковника Фляттерса, в 1880 г. Это большой пруд, который в среднее время года имеет километр в длину, около сотни метров в ширину и 4 метра глубины; но в сухой сезон уровень воды понижается на 3 метра, и пруд обращается в простую воронку, как источники Себарбар; напротив, после сильных дождей, он наполняет обширный цирк дюн и омывает своими водами основание тамарисков. Французские офицеры не видали там крокодилов, но ловили огромных рыб, принадлежащих к тем же видам, которые встречаются в водах Нила и Нигера. Факт этот служит новым доказательством того, что прежде климат здесь был более влажный: большие реки текли тогда в пространствах, которые в наши дни представляют безводную пустыню; водяные животные свободно переходили из реки в реку, теперь же они заперты в тесных пределах и подвергаются опасности погибнуть в случае исключительных засух, когда воды могут испариться до последней капли.

На противоположной покатости Тассили, между этим плоскогорьем и массивом Ахаггар в собственном смысле, простирается большая себха, бывшая некогда озером, и воды которой изливались либо на юго-восток чрез уэд Тафассасет, либо на север чрез Игаргар: этот солончак находится почти на водораздельном хребте между Средиземным морем и Атлантическим океаном, чрез бассейн Нигера. Амадгор впервые был посещен европейцами во время второй миссии Фляттерса; но трагическая участь, постигшая эту экспедицию, лишила географию карт и описаний, относящихся к этой части путешествия. Известно только, что равнина Амадгор очень обширна, потому что на переход через нее требуется не менее пяти дней. Солончак, питаемый ручьями, спускающимися из долин плоскогорья Эгере и джебеля Ахаггар, получает, вероятно, значительное количество воды. Соль тамошняя превосходного качества, и ее можно бы собирать столько, что хватило бы для миллионов людей; но постоянные войны между Ахаггаром и Азджаром заставили оставить эксплоатацию этих соляных богатств; по той же причине большую ярмарку, которая прежде собиралась на берегу себхи, пришлось перевести в Рат. Нет сомнения, что с восстановлением мира в тех странах Амадгор снова приобретет важное торгово-промышленное значение и опять сделается оживленным рынком для караванов между Сахарой и Нигрицией.

Благодаря относительному обилию вод в массиве Ахаггар, флора этой области сравнительно довольно богата: в хорошо орошаемых долинах, акации, особенно тот вид, который дает аравийскую камедь, и другие древесные породы, образуют настоящие леса; фон-Бари видел даже, в соседстве озера Михаро, деревья, соединенные сетью лиан в непроницаемую массу зелени. Достаточно малейшего дождя, чтобы одеть в несколько часов голую почву богатою травяною растительностью. Дюверье рассказывает, что ему случалось видеть, как обширные пространства, совершенно обнаженные накануне, покрывались на другое утро, после ночного ливня, великолепнейшей зеленью: одной недели достаточно, чтобы новая трава, называемая туарегами «весенней», могла прокормить стада. Между обыкновенными растениями края особенно замечателен один вид белены, называемый фалезлез, токсические свойства которого, говорят, усиливаются пропорционально высоте мест произрастания: почти безвредная в низменных равнинах, она становится опасной на нижних террасах, чрезвычайно ядовитой на высоких горах, но не для жвачных животных; листья её идут в прок верблюдам и козам, тогда как лошади, ослу, собаке и человеку они приносят смерть. Культурная флора туарегов заключает в себе очень ограниченное число видов: два дерева, финиковую пальму и смоковницу, виноград и четыре хлебных злака—пшеницу, ячмень, сорго и просо.

Кажется, что львов нет в горах Ахаггар; барс, кабан, буйвол, носорог и бегемот тоже не водятся в земле туарегов; но там встречаются разновидности волка и гиены; на плоскогорьях и в равнинах, окружающих этот джебель, много антилоп; на северном Тассили живет стадами онагр (дикий осел): он так быстро бегает, что догнать его нет никакой возможности; с трудом удается иногда поймать его в западню. Рассказывают, что онагр нападает на домашних ослов и убивает их на смерть. Вокруг болот и в лесистых лощинах летают птицы, но они очень редки и принадлежат к небольшому числу видов: «в некоторых местностях Сахары можно путешествовать целую неделю, не встретив ни одного представителя пернатого царства».

У туарегов есть домашния животные, лошадь и осел, баран и коза, борзая собака особой породы, называемой «слуги», и даже страус: Дюверье видел одного из этих ручных страусов, которым надевают путы, как лошадям, пускаемым на подножный корм. Известно, каким заботливым уходом окружают туареги верблюда, своего излюбленного товарища, позволяющего им, так сказать, быть вездесущими в этом беспредельном пространстве, которое простирается от уэда Риг до Нигера. Верблюд и был главной причиной того, что туарег сделался скорее кочевником, чем земледельцем; во многих долинах джебеля Ахаггар обработка почвы могла бы дать достаточные средства для прокормления жителей, но владелец верблюда не может оставаться на одном месте: ему нужно, смотря по времени года и выпадению дождей, искать пастбищ, пригодных для его скота.

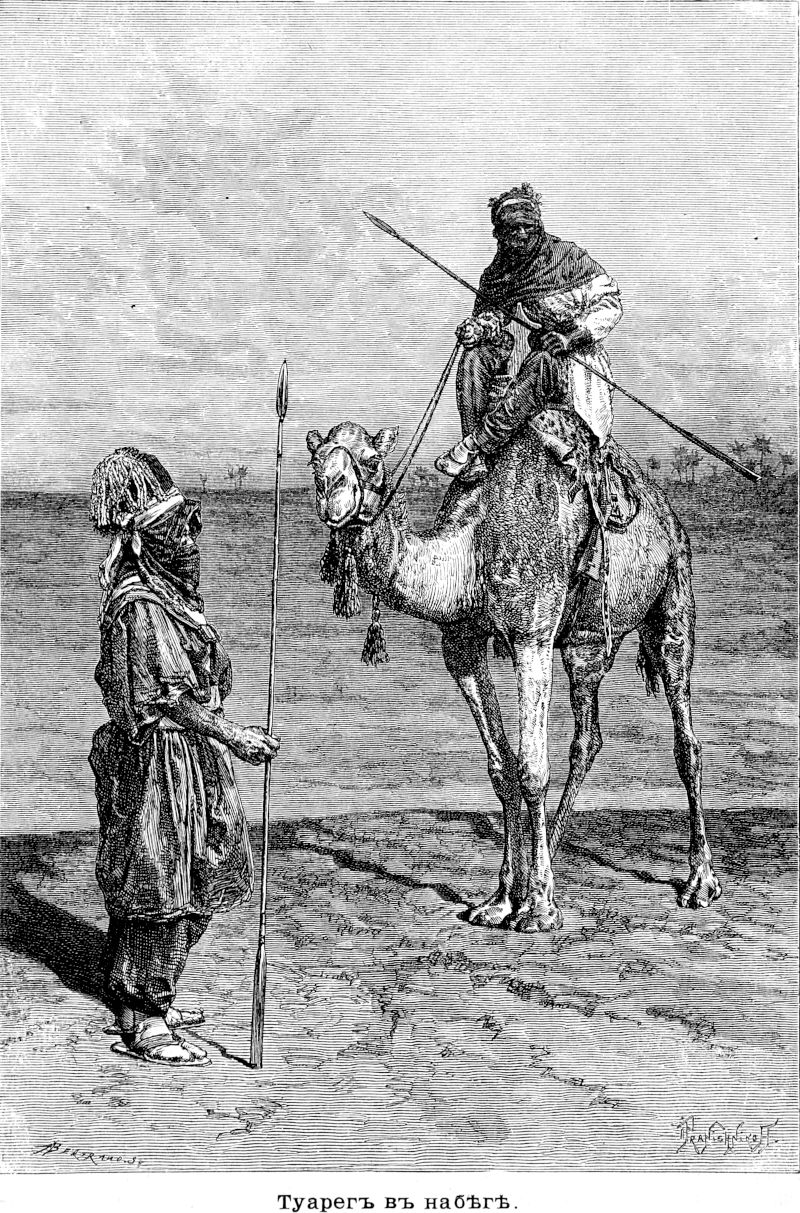

Стада состоят преимущественно из вьючных верблюдов, которых иногда дрессируют для быстрых экспедиций, но беговые верблюды составляют особую породу, называемую мегари (по-берберски архелам), которая отличается высоким ростом, тонкими и стройными ногами, длинной шеей, необычайной быстротой хода, изумительной выносливостью и умеренностью в пище. Мегари не кричит, когда ему больно, из боязни, чтобы крик не выдал его хозяина; он может выносить до семи суток воздержание в летнюю пору, когда он на ходу и навьючен; зимой он остается по два месяца на пастьбе, не ходя на водопой. В то время как вьючный верблюд идет обыкновенно шагом 3 с половиной до 4 километров в час, т.е. от 25 до 26 километров в день, мегари без труда проходит в четверо большее расстояние. Путешественник Фуро рассказывает о трехсотверстной поездке, совершенной в два дня на мегари одним инсалахским шейхом. Верблюдоводство поглощает такую большую часть жизни туарега, что последний имеет в своем распоряжении десятки названий для обозначения мегари во всех возрастах, во всех состояниях здоровья и болезни, оттенков цвета, шерсти, работы и отдыха. Воспитание животного для бега и для войны ведется с величайшей заботливостью и тщательностью, и действительно нельзя достаточно налюбоваться чудным зрелищем многочисленных мегари, облеченных в ратную сбрую и выстроенных в боевом порядке: верблюды, вытянувшие шею, люди, высоко держащие копья, кажутся как бы составляющими одно странное существо грозного вида. Мегари, на которых ездят женщины, выучиваются плавно покачиваться из стороны в сторону под звуки музыки: когда туарегские женщины явились приветствовать членов миссии Фляттерса, одна из них играла на каком-то инструменте в роде мандолина туземные арии, тогда как верблюд её танцовал на месте, соблюдая такт с изумительною точностью. Туарег управляет движениями животного давлением ноги. Сидя на высоком седле и опершись спиной на луку, с ногами, скрещенными вокруг седельной шишки в форме креста, он действует босыми ступнями на шею верблюда, сохраняя таким образом руки свободными для действия оружием: оттого, в бою, туарег всегда метит в ступню своего врага; если ему удастся отрубить ее, животное не слушается больше, так как уже не составляет одного тела со своим господином. Страшный на войне, необходимый для перевозки людей и вещей, верблюд способствует также содержанию туарега: верблюжье молоко составляет единственную пищу его семьи в сезон пастьбы; из верблюжьей шерсти плетут веревки; кал употребляется для унавоживания пальм, или, высушенный на солнце, служит топливом. Мясо верблюда считается самым лакомым блюдом, которым обыкновенно угощают почетных гостей; наконец, кожа его, одна из лучших, какие существуют, утилизируется для приготовления палаток, сбруи и разной хозяйственной утвари. Вообще для туарега верблюды составляют неоцененное богатство, но они относительно малочисленны: самый зажиточный из горцев имеет не более полсотни голов этого драгоценного животного.

В стране туарегов, как в регентстве Триполи, в Феццане и в Алжирской Сахаре, находили каменные орудия и другие предметы, принадлежащие доисторическим векам. Путешественники встречали также древние могилы, уже разрытые и перерытые искателями кладов; но не известно, каким народам должно приписать эти остатки отдаленной эпохи. Берберы-туареги с незапамятных времен кочуют в Центральной Сахаре, и, несомненно, они уже занимали край, когда арабы проникли в Мавританию и в первый раз встретились с обитателями пустыни. Арабы-то и дали этим коренным жителям имя «туарегов», которое значит «покинутые», отвергнутые Богом, по причине сопротивления, которое эти народны, «сабеяне или идолопоклонники», как их называют арабские писатели, долго оказывали магометанству: они обратились в ислам только в третьем столетии геджры. Сами себя туареги называют имохаг, имошар, имажирхен, смотря по наречиям. Это то же имя, как амзиг в Джурджуре и имазиген в Марокко, и также происходит от корня, заключающего в себе понятие о свободе, гордой независимости. Что касается происхождения этой расы, то оно «смешанное и переплетающееся, как ткань шатра, в которую входят волосы верблюда с шерстью барана: нужно быть очень искусным, чтобы различить, которая верблюжья и которая овечья». Так говорит шейх Брагим-Ульд-Сиди, слывущий образованнейшим человеком между туарегами. Вследствие родства чрез брачные союзы, главные берберские роды центральной Сахары,—вероятно, санхеджанского происхождения,—могут присвоивать себе титул арабов и шорфов, так что косвенно и они имеют в жилах частицу крови Пророка. Имохаги или имошары делятся на множество племен, составляющих четыре больших союза: азджар и ахаггар или хоггар—северные туареги, кель-ови и ауэллимиден—южные туареги. Вся раса в совокупности занимает половину Сахары, а языком её, называемым темахак, темашек или тамазигт, говорят в четверти Африки, от берегов Атлантического океана до оазисов Юпитера Аммона. Самое слово Аммон не то ли же, что название народа Тамагу, упоминаемое в Египте на памятниках Эдфу?.

Из четырех сейчас названных племенных союзов тот, который занимает северо-восточную часть громадной области распространения туарегского народа, союз азджарцев, имеет первенствующее значение, не по численности и не по богатству, а по степени цивилизации и покровительству, которое он оказывает торговым людям: благодаря азджарцам, европейские путешественники могли проникнуть во внутренность Сахары, и эти дотоле неведомые области стали нам известны. Из всех туарегов азджарцы наиболее обнаруживают склонности променять кочевую жизнь на оседлую, и даже одно из племен, тин-алькум, или тизилькум, как его называет Ричардсон, живет в оазисах, возделываемых собственными руками, в окрестностях Мурзука и Рата. Прежде самым могущественным между азджарскими племенами было племя иманан, или «султанов», к которому принадлежал амонакал, или государь всех северных туарегов; теперь господствующее племя—орагены, кочующие в долинах Игаргарена, Михеро, Джанета; самое цивилизованное—ифогасы, которых считают специально союзниками французов, по причине покровительства, которое они оказывали европейским путешественникам: шейх этого племени, Отман, сопровождал Ленга в Инсалах и собрал его бумаги; тот же шейх три раза водил французских исследователей в свою страну, между прочим, и Генриха Дюверье; наконец, он же первый решился покинуть родную пустыню, чтобы съездить во Францию. Ифогасы пользуются большим влиянием, как марабуты и продавцы амулеток: их можно встретить во всех северных местностях земли туарегов. Союз племен ахаггар—или хоггар на языке арабов—отличается гораздо более воинственным характером, чем азджарцы. Обитая в гористой области, где их никто не осмеливается преследовать, ахаггарские племена укрываются там, как в крепости, откуда могут удобно делать набеги в соседния территории. Сюзеренное племя ахаггарцев, называемое кель-рела, занимает центр плоскогорья, главную твердыню союза. Начальник его, амгар, есть в то же время вождь всех других племен джебеля. Между ахаггарцами только очень немногие занимаются земледелием; почти все они пастухи. Дюверье определяет общую численность северных туарегов приблизительно в 30.000 человек, что составит немного более тысячи душ на племя; пространство же территории, на которой они кочуют со своими стадами, никак не менее миллиона квадр. километров.

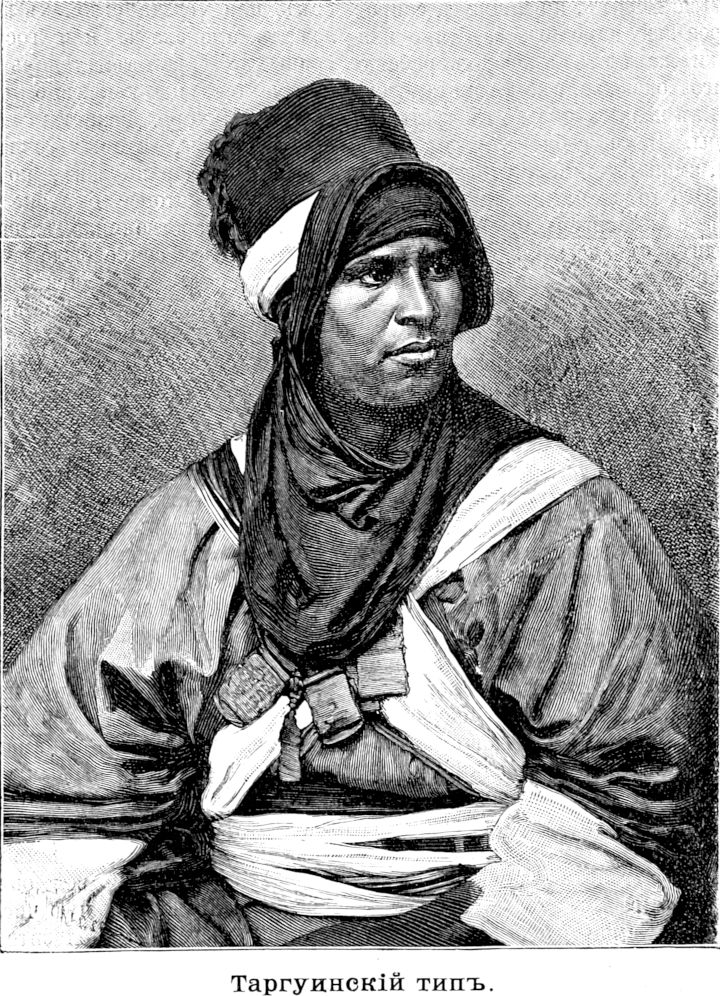

Большинство туарегов—народ рослый: все они худощавы и сильны; белые от природы, они делаются смуглыми от влияния солнца; по цвету кожи и по чертам лица их можно смешать с европейцами, но они всегда отличаются неровной, хотя медленной и важной, поступью, большими шагами и гордым держанием головы: Дюверье сравнивает их позу с позой страуса или верблюда, и приписывает ее привычке постоянно носить копье. Между туарегами встречаются голубоглазые, и у женщин этот цвет радужной оболочки считается большой красой. Среди имошаров не увидишь болезненных и рахитиков: слабые, хилые быстро уносятся в могилу, но зато те, которые выживают, не боятся никакой хвори, не знают устали; между ними не редкость встретить столетних стариков. Этим завидным здоровьем туареги, без сомнения, обязаны своей крайней умеренности в пище: между прочими обидными кличками, которыми эти африканцы щедро осыпают арабов, они обзывают последних «большими едоками», обжорами; сами они едят только раз в день в пути и два раза во время пребывания в становище: зерна, финики и смоквы, ягоды сальвадоры персидской (Salvadora persica), зелень, немного мяса—вот и все их яства; им запрещено обычаем питаться птицами и рыбой; одни только марабуты позволяют себе употреблять в пищу мясо этих животных. Самые обыкновенные болезни у туарегов—ревматизм и офтальмии (глазные болезни); происхождение этих недугов объясняется привычкой спать ночью на голом песке и отражением яркого солнца на дюнах. У этих обитателей пустыни зрительный аппарат не такой, как у жителей оазисов: у первых глазное яблоко, маленькое и глубоко-впалое, защищено очень густыми бровями, ресницы очень длинные, роговая оболочка отделена от склеротики беловатым кругом, и весь глаз имеет красноватый цвет, зависящий от обилия кровеносных сосудов.

Известно, что для защиты зрения от блеска солнечных лучей и от пыли, поднимающейся с песков, туареги всегда ходят с закрытым лицом, и этот обычай в конце концов обратился в своего рода религиозный обряд у мужчин; даже ночью они не снимают вуаля, оправдывая эту привычку тем, что приличие требует прятать рот, служащий дверью, через которую вводится пища в тело. Так же как тиббусы и большинство других сахарцев, туареги уже с незапамятных времен получили от своих соседей арабов название «Ахэль-эль-Лицам», т.е. «Люди с покрывалом на лице». Благородные и богатые носят обыкновенно черный вуаль; люди низшей касты, у которых иногда преобладает негритянская кровь, отдали предпочтение белому покрывалу: таким образом нация делится в глазах арабов на два класса—«Черных» и «Белых», то-есть в обратном порядке с цветом кожи. Женщины никогда не закрывают себе лица, разве только перед иностранцем, в знак уважения. Подобно арабам, северные туареги бреют голову, оставляя только ряд волос от лба до затылка, род гребня, который поддерживает ткань, служащую вуалем и позволяет воздуху циркулировать вокруг головы. Мужчины, по достижении возраста, когда можно носить оружие, надевают себе на правую руку кольцо из зеленого серпентина, чтобы придать, говорят они, больше силы двухглавой мышце, когда рука наносит удар саблей; кроме того, туареги никогда не разлучаются с длинным кинжалом, привязанным к предплечию кожаным браслетом. Обыкновенное их оружие—копье и меч; теперь они употребляют также ружье, называя его «оружием измены». Они не татуируются, но при помощи индиго в порошке красят себе в синий цвет лицо и руки, от плеча до кисти; что касается остального тела, то оно облечено в тот же цвет самым костюмом, состоящим из синей бумажной блузы и таких же штанов,—костюмом, напоминающим одежду древних галлов. Женщины же раскрашивают себя охрой: таким образом туареги, хотя белые от природы, кажутся синими или желтыми. Никто из них никогда не моется, потому что воде приписывают свойство делать кожу более чувствительной к переменам температуры: предписанные религией омовения исполняются, для виду, с помощью песка или камешков.

Нравственная характеристика туарегов была представлена, может-быть, в слишком лестном свете французским путешественником Дюверье, который не мог нахвалиться любезностью и поддержкой, оказанной ему шейхом Отманом, одним из начальников племени ифогас; с другой стороны, трагическая участь миссии полковника Фляттерса и ужасы, которыми она сопровождалась, дотого возмутили общественное мнение, что оно стало смотреть на имошаров в массе как на злых, бесчеловечных, алчных и вероломных дикарей. Но нельзя, конечно, применять ко всем приговор, произнесенный над несколькими. Туареги несомненно обладают многими хорошими качествами: они очень храбры, верны слову, данному своему брату-мусульманину, уважают честь друзей. Туарегский грабитель, который иной раз трясется десять дней на спине мегари, чтобы украсть скотину у враждебного племени, не тронет склада, оставленного караваном; должник и его наследники никогда не забывают своего долга, точно так же, как ни обиженный, ни его дети никогда не забудут отплатить за занесенное оскорбление. Впрочем, между различными племенами туарегов замечается большая разница: азджарцы, и особенно ифогасы, гораздо менее свирепы, менее дики, чем ахаггарцы; этим последним и должны быть приписаны те кровавые деяния, которые навели страх на алжирские населения. Туарегскому обществу свойственны пороки, вытекающие из его социального устройства, существенно аристократического, основанного на рабстве, и потому презирающего труд, как недостойный свободных людей, прославляющего войну и грабеж, как величайшие подвиги. Некоторые из племен—благородные, шаггарен: это единственные племена, пользующиеся политическими правами и обладающие властью, единственные, люди которых, по достижении сорокалетнего возраста, могут заседать в советах и проявлять ораторские таланты, которыми так гордятся благородные туареги: ремесло их—война; труд был бы для них бесчестием. Да и зачем им трудиться, когда для этого есть покоренные племена, которые платят им дань, и в особенности племена порабощенные, крепостные, передаваемые по наследству и в форме дара, так называемые имрад или «скотники», которые занимаются скотоводством в пользу своих господ и собирают плоды в садах и лесных чащах? Кроме того, у них имеются черные невольники и вольноотпущенные, остающиеся в крепостном состоянии. Что касается марабутов, также причисляемых к людям благородного происхождения, то они тоже имеют клиентов и рабов, работающих на них, и взимают свою долю с богатства жителей; впрочем эта доля во всякой другой стране была бы очень скудным рессурсом. За исключением оазисов, возделываемых руками имрадов, в Джанете, в земле Азджар, в Иделесе и в Тазеруке, в земле Ахаггар, не наберется, вероятно, и тысячи гектаров под культурой на всей территории туарегов, а промышленность ограничивается мелкими работами, необходимыми для выделки и переработки кож, гончарного производства, фабрикации грубой мебели, починки оружия. Кузнецы составляют уважаемую корпорацию; жены их, почти такия же сильные, как и они сами, помогают мужьям ковать железо. Старые цистерны, высеченные в камне в местностях, ныне пустынных, доказывают, что прежде там земледелие было гораздо более развито. В наше время бедность края так велика, что голодающие часто ходят на поиски муравейников, чтобы поживиться семенами дрина, собранными запасливыми насекомыми; они оставляют несколько горстей хозяевам муравейника, а из остального забранного семени приготовляют себе род кускуса.

Традиции матриальхального быта сохранились до сих пор у северных туарегов. По обычному праву, называемому арабами Бени-Уммиа, т.е. «Сыны Матери», старший сын старшей сестры всегда пользуется привилегией при дележе наследства; в случае смерти главы семейства,—все равно, будет ли то благородный, марабут, данник или раб,—имущество его делится на две части: «правое», приобретенное трудом, и «неправое», завоеванное с оружием в руках; первое распределяется поровну между всеми детьми, без различия возраста и пола; неправое же имущество переходит целиком к старшему сыну старшей сестры: так поддерживается могущество крупных феодальных фамилий. Когда завоеванная территория должна быть поделена между племенами, она отдается вдовствующим дамам дворянства: таков старинный закон, который, повидимому, соблюдался всеми санхеджами Африки до магометанского нашествия, и который сохранился у многих других берберских наций, кроме туарегов. У имохагов или имошаров дети всегда сохраняют звание матери; как гласит формула из традиционного права, «чрево дает окраску ребенку»: сын невольника и благородной принадлежит к дворянскому сословию; сын дворянина и невольницы считается рабом. Впрочем, в обыденной жизни женщина равноправна с мужчиной, а во многих отношениях поставлена даже выше его. Она свободно располагает своей рукой, и родители вмешиваются только в том случае, когда нужно помешать заключению неравного брака; она сама управляет своим личным имуществом, не будучи обязана содействовать покрытию расходов хозяйства: оттого жена вообще богаче мужа; ей принадлежит воспитание и руководительство детей; на праздничных собраниях ей всегда уступают первое место, а за трапезой она получает лучшие куски; но обычай запрещает ей пить кофе или чай, предоставленные исключительно мужчинам. Часто она допускается к участию в советах племени; иногда же она исполняет функции шейха и в этом случае пользуется двойным почетом—как глава племени, и как женщина. Вопреки Корану, туарегские женщины воспретили многоженство, и нет примера, чтобы воин имел двух жен; развод дозволен, но новая супруга не может вступить в супружеский очаг, пока не будет надлежащим образом устроена судьба отвергнутой жены. Ранние браки здесь не в обычае, как у арабов, и когда туарегская девушка берет себе мужа, что бывает обыкновенно около двадцати летнего возраста, она уже обладает достаточной силой воли и съумеет заставить уважать свои права. Подобно супругу, она может ездить верхом на мегари и путешествовать по пустыне для посещения родственников и друзей, не будучи обязана кому бы то ни было отдавать отчет; но она редко злоупотребляет этой полной свободой, ибо, по выражению Дюверье, туарегская женщина, «ревниво охраняющая свои права, так же строго относится и к своим обязанностям»; кажется, однако, что в соседстве Рата детоубийства с целью сокрытия плода незаконной связи не принадлежат к числу совершенно неизвестных преступлений. Впрочем, обычай отнюдь не воспрещает туарегским дамам иметь, подобно средневековым владетельницам замков, ухаживателей, servants d'amour, в честь которых они вышивают вуали или сочиняют стихи. На вечеринках, которые они дают, забавляя гостей пением, под аккомпанимент барабана или тобола и особого инструмента в роде скрипки, называемого ребаза, они усаживают на почетное место тех, кого отличили, и никто не позволит себе порицать их выбора. Особенно женщины племени иманан, прозванные «царственными», славятся своим музыкальным талантом, прелестью и поэзией своих импровизаций; оттого на их вечеринки мужчины приходят за сотни верст вокруг, наряженные в лучшие свои платья. После войны туареги ничего так не любят, как музыкальные вечера, и в битвах победители, чтобы нанести последний удар побежденным, кричат им, что они не будут встречены пением своих жен.

Поэтессы и музыкантши нации, женщины являются также хранительницами сокровища знаний. У азджарцев почти все женщины умеют читать и писать, тогда как из мужчин едва-ли треть достигает этой степени образования. Женщины обучают родному языку и грамматике, пишут тефинагскими буквами, мало отличающимися от письменных знаков, найденных на камне в Тугга, современном карфагенской эпохе. Почти всегда бывая в пути по ночам, мужчины знают в совершенстве форму и движение созвездий; но эта наука, вместе с изумительным знанием местной топографии, есть единственная, которою они обладают; всякое ученье и образование они предоставляют женщинам. Когда Дюверье привез в край «Темашекскую грамматику» Ганото, это событие произвело настоящую революцию в женском мире: все дамы хотели видеть, осязать, изучить это чудесное творение, которое восхваляло их язык и содержало, кроме того, много незнакомых им басен, стихотворений, историй. Эта грамматика, вместе с другими сочинениями того же рода и с отрывками из библии, изданными в Лондоне, составляют ныне всю темахагскую литературу; берберский перевод Корана, сделанный некогда в Марокко, был уничтожен, в тех видах, как рассказывает Ибн-Халдун, чтобы слово Аллаха не подвергалось человеческим толкованиям. Все произведения письменности, какими обладают туареги, составлены на арабском языке; на этом же диалекте ведется корреспонденция и пишутся амулетки.

Подобно своим единоплеменникам, кабилам Джурджуры, имошары, обитатели Тассили и Ахаггара, не особенно ревностные мусульмане; они предоставляют марабутам заботу молиться за них; редко встретишь имошара, который бы дал себе труд исполнить какую-нибудь, даже самую легкую, религиозную церемонию. Но многие обряды, происхождение которых относится ко временам, предшествовавшим введению ислама, сохранились до сих пор: крест для имошаров—священный символ, и небесных духов они называют ангелами, анджелус. Туарег страшно боится духов и привидений. Он ни за что не будет оплакивать покойника, из опасения, чтобы тот не воскрес. По совершении обряда погребения, становище переносится на другое место для того, чтобы положить пространство между живыми и умершим; сыну никогда не дают отцовского имени, как это делают арабы: это имя должно умереть вместе с человеком, который его носил. Одни только марабуты, арабизованные религией, приняли для родовых прозвищ обычай своих просветителей. Впрочем марабуты работают медленно, даже сами того не сознавая, над доставлением преобладающего влияния арабским нравам. Когда их призывают в качестве судей или посредников, они решают дела на основании Корана. Что касается внутреннего благочиния племен и родов, то оно поддерживается единственно силой обычаев. Лестница наказаний, налагаемых шейхом, исчерпывается пеней и бастонадой (палочными ударами); тюрьма, смертная казнь никогда не применяются законным порядком: обиженному предоставляется самому отплатить кровью за кровь.

Соседство алжирской территории поставило туарегов в сношения с французами, и распространение культуры на юге французской колонии неминуемо поведет к развитию и усилению этих сношений. Вследствие путешествия Анри Дюверье, один шейх ифогасов, в сопровождении некоторых других туарегов, посетил Алжир и даже Париж: можно было думать, что, благодаря этим новым союзникам, дороги Судана будут открыты караванам, отправляющимся из Лагуата и Бискры. Даже в 1862 г. был заключен в Гадамесе формальный договор между французским уполномоченным Миршером и туарегскими шейхами племен азджарского союза, при чем на одно из этих племен, по имени ораген, специально была возложена обязанность конвоировать путешественников и товары во время их следования через Сахару; но этим трактатом и ограничились дружественные сношения. С этой эпохи, как известно, было несколько случаев умерщвления путешественников, и члены миссии Фляттерса погибли под ударами вероломных туземцев. Правда, ответственность за эти злодеяния не может быть возложена на всех туарегов: азджарские шейхи отмстили смерть Дурно-Дюперре и Жубера на виновниках преступления, а что касается измены, положившей конец последней сахарской экспедиции, то ее приписывают исключительно ахаггарцам; есть даже несомненные доказательства того, что после избиения миссии Фляттерса ахаггарцы сделали набег на территорию ифогасов и перебили у них много народа, чтобы наказать их за то, что они «привели христиан в страну».

Очевидно, что если французы, рассматриваемые как военная держава, захотят открыть себе дорогу через джебель Ахаггар, то им легко будет это сделать, послав туда достаточную вооруженную силу, настолько значительную, чтобы ей даже не было надобности устранять неприятеля, так как этот неприятель не в состоянии будет оказать сопротивление. Тридцать тысяч жителей, много-много что десять тысяч воинов, на пространстве вдвое большем Франции, не имели бы, если бы даже соединились, достаточных ресурсов для защиты своей территории против отряда, солидно организованного и снабженного смертоносными снарядами, какие доставляет современная индустрия: никогда больше двухсот туарегов не соединяются в одну шайку, потому что в их крае не существует колодцев, где бы можно было напоить быстро двести верблюдов. Между тем французы имеют в своем распоряжении орудия, позволяющие им рыть колодцы в дороге; кроме того, они могут перевозить с собой запасы воды, как это делали Рольфс и Циттель во время своей памятной экспедиции 1874 г. через Ливийскую пустыню, когда они шли двадцать два дня, не встретив ни одного источника или колодца. При том дорога из Уарглы в сердце джебеля Ахаггар хорошо известна, и можно заранее с точностью указать пункты, где должны быть помещены продовольственные посты: колодцы Моханца, Аин-Беида, Эль-Биот, зауйя Темассинин, джебель Хонфуса, Аин-эль-Хаджажд, Менгуг, Амгидский колодезь, солончак Амадгор—вот естественные этапы на дорогах Джанета, в земле Азджар, или Иделеса, в земле Ахаггар. Некоторые из этих станций, кажется, имели довольно важное значение в предшествовавшую историческую эпоху, о чем свидетельствуют сохранившиеся каменные ограды и стены, первоначальное назначение которых не известно. Это, очевидно, не мечети среди пустыни, какие встречаются в других местностях Сахары, потому что туареги, когда останавливаются около этих развалин, не выказывают к ним ни малейшего почтения.

Но туареги не в самой их земле всего более уязвимы, ибо им легко менять места становищ, убегая перед наступающим неприятелем за сотни верст. Это в местах торга, где они должны запасаться жизненными припасами, можно нанести им самый чувствительный удар. Окруженные почти со всех сторон песками или скалами, они находятся относительно продовольствия в естественной зависимости от больших оазисов—на востоке от Гадамеса и Рата, на западе от Туата, прозванного «садом пустыни». Открытие рынков Туата алжирским французам было бы в то же время открытием долин джебеля Ахаггар.