II. Тибести и Борку

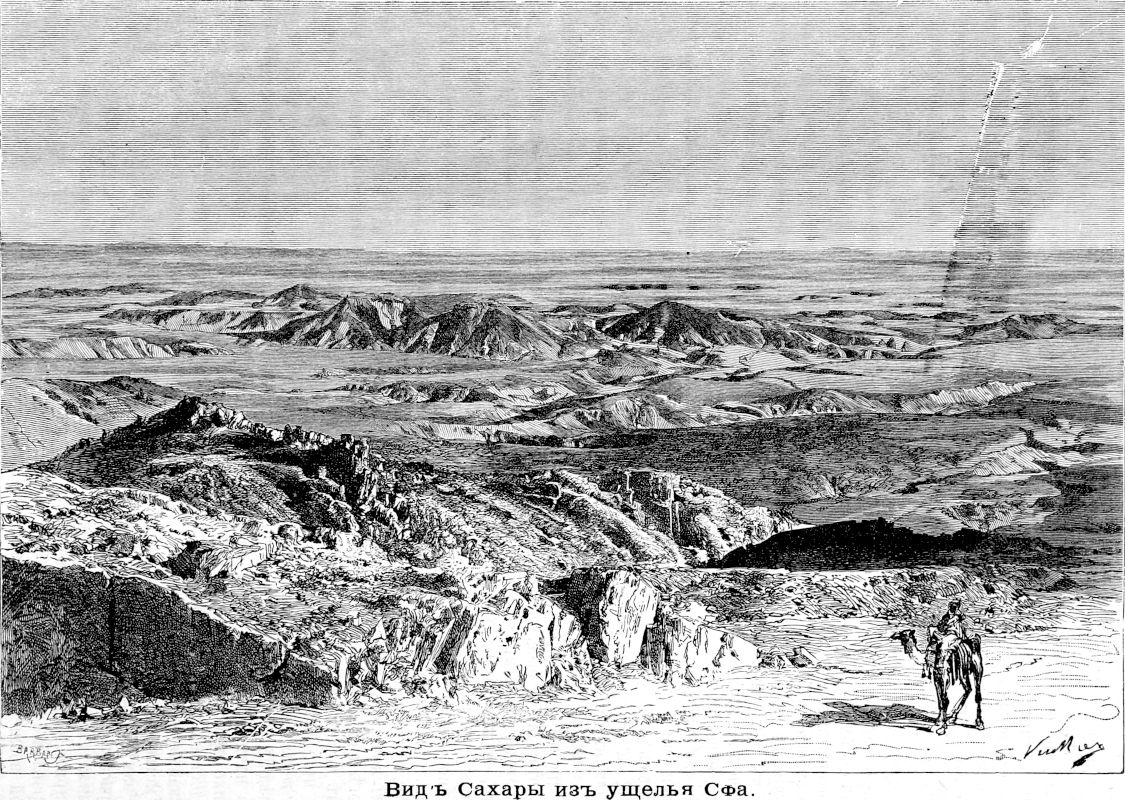

Естественные деления громадного пространства Сахары указаны горными массивами, каковы Тибести, Тассили, джебель Ахаггар. Если бы дожди выпадали в пустыне в достаточном количестве, там несомненно образовались бы особые речные бассейны, связанные с Нилом, с заливами Сирт, с Атлантическим океаном или с Нигером.

Восточный бассейн, означаемый специально под именем Ливийской пустыни, вероятно, не заключает в себе других возвышенностей, кроме уединенных песчаниковых хребтов и песчаных горок, как в областях, пройденных европейскими путешественниками между большим коленом Нила и Кордофаном: сквозь прозрачный воздух пустыни нигде не видели гор на восточном горизонте и не встречали ни одного потока, свидетельствующего о существовании горных вершин, на которые изливаются дожди. Судя по естественному скату местности на окружности этого обширного пространства, представляющего пробел на картах, этот бассейн имеет наклон к северу, в направлении египетских оазисов. Но горные цепи Дарфура, достигающие некоторыми из своих массивов тысячи и более метров высоты, продолжаются к северо-западу невысоким хребтом, который отделяет Нильский бассейн от вод, образующих притоки озера Цаде, или Чад: несколько холмов следуют один за другим, в виде цепи, на этом раздельном пороге. Этими холмами и начинается тот ряд гор и плато, который пересекает наискось пустыню на протяжении около 2.000 километров, до оазисов Туата и до уэда Саура.

Первый массив скал и гор составляет территория Эннеди, известная также под другими названиями у арабских и негритянских путешественников. Её долины, где берут начало несколько уади, населены племенами некогда могущественной нации Зогава, которые кочуют также в степях северного Дарфура, и которые в двенадцатом столетии господствовали на всем пространстве между течением Нила и дорогой из Феццана в Борну. Дарфурское племя бидейат или баэле тоже владеет, в числе нескольких тысяч душ, многими долинами земли Эннеди; кроме того, там живут тиббусские населения, пришедшие с северо-запада и терпимые господами края. Впрочем, ни один из европейских путешественников не бывал еще в этой стране: она известна только по рассказам караванщиков. На северо-западе ряды скал продолжаются по направлению сахарской оси, заключая всего один оазис, называемый Ваджанга (Ванджанга, Ванджа или Онджа), который тоже еще ни разу не был посещен европейцами. По словам купцов, в окружающих этот оазис скалах ломают каменную соль. От Ваджанги тянется плоскогорье, слегка покатое на север, к пальмовым плантациям оазиса Куфра.

Цепь гор, называемая Ту (то-есть «Скалы») её обитателями и означаемая обыкновенно под именем Тибести арабскими путешественниками, представляется жителям Борку, в южных равнинах, как правильная стена, ограничивающая северный горизонт. Эта цепь, длиной около 500 километров (даже около 700, если считать её менее высокие продолжения), была известна лишь по имени до опасного путешествия Нахтигаля, в 1869 г., да и этот исследователь посетил только её северную часть: последующая попытка его дойти другой дорогой до прежде пройденного пути и определить географически местоположение этапных пунктов этого пути не увенчалась успехом, но ему удалось по крайней мере добраться до такого места, откуда были видны горы, так что он мог осмотреть издали некоторые из главных вершин. Большой южный массив в цепи Тибести называется Кусси: по Нахтигалю, высота его, вероятно, превышает 2.500 метров; туземцы рассказывали этому путешественнику, что там почти каждый год образуется лед, и верблюды, которые там родятся, бывают покрыты густой шерстью, как верблюды на побережье Средиземного моря. Господствующая вершина имеет вид вулканического конуса, и на основании описания, сообщенного туземцами, Нахтигаль говорит о «натровой пещере», содержащей также много серы; кроме того, у подошвы горы бьют два обильных теплых ключа. Что касается северного массива Тарсо, пройденного Нахтигалем, то он несомненно усажен вулканами. В этом месте Тибести закругляется над равнинами, в виде широкого хребта, легкодоступного, представляющего род пьедестала, высотой около тысячи метров, по которому рассеяны во множестве эми, или горы, частию уединенные, частию расположенные в ряд, в виде гребней: это конусы извержения, выдвинувшиеся из трещин плоскогорья, прикрывая лавами и пеплом горные породы осадочного происхождения. Склоны покрыты крупным песком, по которому так же приятно идти, как по песку в аллеях сада.

Главный конус массива, Туссиде, поднимается на 2.500 метров, имея на одном из скатов придаточный бугор, бывший некогда фумароллой, и недалеко от южного откоса, в 300 метрах ниже вершины, открывается кратер, имеющий, по словам Нахтигаля, «от трех до четырех часов» ходьбы в окружности и около 50 метров в глубину. Края воронки представляют крутой обрыв с ровной поверхности окружающей почвы, затем скат постепенно уменьшается по направлению к дну; от окружности к центру идут гребни черной лавы, разделенные беловатыми соляными полосами, похожими на полосы снега в расселинах горного цирка; в середине кратера возвышается маленький конус извержения, который тоже оканчивается на верху котловиной, наполненной беловатым веществом, которое тиббусы называют «натром». Этот вулкан и кратер его основания не единственные свидетельства прежней вулканической деятельности края, почти исчезнувшей ныне, вместе с древними внутренними морями, омывавшими западное основание массива. В одном овраге, на востоке большой цепи, километрах в пятидесяти к югу от Бардая, главного оазиса Тибести, течет горячий источник, пользующийся громкою известностью во всей восточной Сахаре. Ключ этот, называемый Ерике, или «Фонтан», говорят, дотого горяч, что нельзя близко подходить к вылетающим из него клубам пара; из середины дымящагося столба беспрестанно раздается треск взрывов. Воду можно употреблять для ванн только после продолжительного охлаждения. Вокруг источника впадины скалы наполнены кучами серы. Нахтигалю не позволили посмотреть эти термы, «наше единственное богатство», говорили туземцы: они, без сомнения, боялись, чтобы он при помощи волшебства не овладел золотыми рудниками, спрятанными джинами (духами) под соседними камнями.

Как велика ширина цепи Тибести—пока еще не известно. Мы знаем только, что в центральной части своего протяжения этот массив имеет более сотни километров в поперечном направлении, от равнины Борку до Ливийской пустыни. Вообще говоря, южные скаты его более пологи, чем северные: крутой склон на северной стороне, но основание его выше; там начинается длинная равнина, почти не имеющая ската, которая тянется к оазисам Куфра. На северо-западе цепь прерывается широкими порогами, разделяющими несколько массивов крутых или даже неприступных скал. Один из этих массивов, к северо-западу от Тарсо, состоит из глыб песчаника архитектурных форм; издали можно подумать, что видишь перед собой римские амфитеатры, византийские церкви, крепкие замки; причудливые профили животных и людей примешиваются к этим правильным зданиям, средняя высота которых около 60 метров. Далее, к северо-западу, также на продолжении оси Тибести, следуют по порядку горы Або, высотой 550 метр., затем горы Афафи, высшие вершины которых достигают 700 метр., и наконец хребет Туммо, имеющий почти такое же возвышение. Этот последний массив представляет скорее гамаду, разрезанную водами, чем совокупность гор: он примыкает к южному плоскогорью Феццана, к Алаото-Киу. Туммо—это известковое плато, на котором залегает пласт черноватого песчаника, изрытый во всех направлениях и разделенный на отдельные глыбы, которые издали походят на башни: ровная поверхность плато, прикрытая там и сям слоем глины и мелкого камня, почти горизонтальна, с едва заметным уклоном в направлении от северо-востока к юго-западу. Через одну из брешей массива Туммо, называемую Бибан, или «Ворота», проходит наиболее посещаемая дорога пустыни, та, которая направляется из Мурзука к Куке, на берегу озера Цаде. У подножия одной песчаниковой скалы льются из пяти отверстий струи чистой свежей воды; караваны, идущие с юга, обыкновенно останавливаются на несколько дней в этом очаровательном месте, где все могут пить сколько хочется. Крутые стены скал испещрены именами и надписями, а на окружности становищ накопились огромные массы верблюжьего навоза, составляющие неистощимый запас топлива для временного очага странников.

На западе, горы Тибести постепенно понижаются к равнинам. На юго-западе, почва усеяна песчаниковыми буграми фантастических форм; затем следуют глубокия долины Борку, ось которых параллельна горам Тиббу; высота местности не достигает даже 200 метр. в углублениях этих продольных впадин: узкия полосы известковых скал, белых, красных, фиолетовых, разделяют эти ложбины обширного бассейна, недавно озерного, а ныне высохшего, Бахр-Эль-Газаль, или «Моря Газелей», которое сообщалось проливом с озером Цаде; даже некоторые части Борку принадлежат к этой котловине, которая составляет, между речными бассейнами, соединенными с морем, Нилом, Нигером, Конго, истинный центр Африки. Во впадинах Борку там и сям бьют ключи пресной или солоноватой воды; но есть также долины, не имеющие видимых источников, и дно которых покрыто квасцами. Несколько гряд дюн, образовавшихся путем разложения песчаника, осаждают оазисы.

Скалы здесь по большей части голые, без всякой растительности, без малейшего кустика, даже без мха, так что страна была бы совершенно необитаема, если бы каждый год не перепадали дожди. Облака скопляются преимущественно в августе: следовательно, Тибести находится в суданском поясе в отношении климата, так как атмосферная вода, впрочем, сравнительно очень скудная, выпадает летом, когда солнце в зените. Если дождь идет несколько часов кряду, то этого достаточно, чтобы узкия каменистые долины совершенно наполнились водой, которая, по свойству грунта, не может просачиваться в нижние слои почвы: образовавшийся поток несется с страшной силой, увлекая домашних животных: коз, овец, подчас даже верблюдов. После прохода потока, долина опять становится сухой, но чистая вода остается в углублениях камня, в глубоких гротах, вокруг которых ютятся люди и скот. Скудная трава, кусты и деревца растут только в лощинах, где задерживается немного влаги; акации разных видов, каперсовые кусты образуют кое-где маленькие лески. В Тибести находится, под этим меридианом, северный предел хиглика, или «слонового дерева» (balanites aegyptiaca), и пальмы дум, с раздвоенным стволом. Финиковые пальмы растут только в некоторых привилегированных оврагах, но плоды их не из лучших, и сбор никогда не бывает настолько обилен, чтобы хватало для потребностей населения. В некоторых местах, где скала прикрыта слоем растительной земли, жители сеют пшеницу, египетскую дурру и кордофанский духн.

Бедный растительностью, Тибести не богат и животными видами. Из диких зверей здесь водятся только гиены, шакалы, степные лисицы; антилопы (между прочим, порода, называемая уадан) прыгают по скалам; павианы лазают по акациям, с ветки на ветку, поедая листья: тиббусские охотники относятся с почтением к обезьянам, считая постыдным делать зло этим «околдованным людям». Между дикими птицами страусы стали редки; но над горами все еще реют ястребы и вороны, горлицы кружатся около скал, а в лесках акаций на многих ветках качаются висячия гнезда. В Борку голуби летают тучами среди деревьев. Что касается домашних животных, то они очень малочисленны, по причине бедности жителей, рассеянных на обширной территории. Весьма вероятно, что бык принадлежал некогда к домашней фауне края, так как Нахтигаль находил на стенах скал грубые изваяния, где, между прочим, представлен вол, управляемый возжами, обмотанными вокруг рогов; но теперь это животное совершенно исчезло из Тибести. Лошади существуют еще, в небольшом числе, только в долине Домар, на юге горной цепи. Верблюды, подобно прославленным скакунам туарегов Ахаггара, принадлежат к породе мегари; они высоконоги, стройны, неутомимы на бегу, ловки в восхождении на крутые скалы, но более прихотливы в пище, чем их родичи с побережья; тиббусы ухаживают за своими мегари с большой заботливостью, но уступают туарегам в искусстве верховой езды на верблюдах. У тиббусов есть также сильные, породистые ослы, немного собак породы «слуги», довольно плохих охотников, и прекрасные козы с короткой шерстью, смело прыгающие по скалам, где они отыскивают скудную травку, пробивающуюся в трещинах камня. Широкохвостая овца, свойственная Египту и восточной Берберии, неизвестна в Тибести, но ее заменяет здесь великолепная порода овец с длинным хвостом, высоконогих, обросших густым руном черной, блестящей, курчавой шерсти. Бараньи шкуры служат тиббусам зимними бурками.

Тиббусы—или вернее тубусы, по Нахтигалю—суть «жители Ту», т.е. Скал, и арабское их имя, Тубу-Решаде, есть лишь повторение первого названия, так как Решад значит «каменный» или «горный». Тиббусы (называемые также теда)—«горцы» по преимуществу, и при том большинство их троглодиты, живущие либо в естественных пещерах, либо между большими камнями, под кровом из ветвей пальмы или акации. Область Сахары, где встречаются их группы, очень обширна: от южной части оазиса Кебабо, в Куфре, до Феццана, и от Ваджанги до Кавара, на дороге из Мурзука в Куку, господствующую расу составляют тиббусы; владения их обнимают более полмиллиона квадр. километров. Кажется, что в целом произошло некоторое передвижение этой нации с севера на юг: прежде тиббусы владели оазисами Куфра, где теперь они имеют лишь несколько бедных, порабощенных деревушек; их колонисты стали редки в Феццане, тогда как на юге тиббусские эмигранты поселились в большом числе в Канеме и Борну. Но с тех пор, как имя этого народа стало известно арабам, центром могущества тиббусов всегда был массив Тибести, страна «Скал». Весьма вероятно, что пребывание их в этих горах продолжается с самых отдаленных времен, потому что никакие завоеватели никогда не тревожили их на этом острове Сахары: они окружены со всех сторон непроходимыми пустынями, живут в стороне от всяких караванных дорог и, без сомнения, храбро отразили бы всякое иноземное нашествие в их дикия, бесплодные долины.

Для всякого другого народа, внезапно перенесенного в эту землю Скал, жизнь была бы совершенно невозможна, по недостатку средств пропитания; даже для самих туземцев некоторые долины, между прочим, те, которые имеют выход на северо-запад, положительно необитаемы. В этой бесплодной стране голодовка—обычное явление, продолжающееся по целым месяцам. После летних дождей, козы находят себе достаточно корму и дают много молока, которое и составляет главную пищу жителей; кроме того, последние собирают зерна некоторых растений, сеют кое-где хлеб, употребляют в пищу плоды пальмы дум, в других местах презираемые; они не пренебрегают даже колоквинтами (горькая тыква), смешивая их с золой верблюжьего кала и приправляя разными снадобьями, чтобы отбить горький вкус: они делают из этих тыкв муку, которую месят с финиками, и которая составляет у них один из главных рессурсов продовольствия. Когда поспеют финики, тиббусы стекаются в пальмовые плантации, чтобы подбирать опадальцы, которые считаются общим достоянием, или чтобы купить себе провизии, в обмен на скот, оружие или ткани. Мясо тиббусы едят редко; свою скотину они убивают только в том случае, если она стара, больна или ранена; но тогда она съедается вся целиком, до последней косточки: высушив мясо на солнце, тиббусы, при помощи булыжника, раздробляют его так, чтобы разбить косточки и разорвать жилы; они не брезгают даже кожей. У Нахтигаля однажды, в то время, когда он спал, украли сапоги, которые, как потом оказалось, были съедены похитителями. Вынужденные недостатком продовольствия к крайней воздержанности, тиббусы могут при случае поглощать, без вреда для здоровья, громадные количества пищи; но эти подвиги обжорства порицаются людьми, претендующими на хорошие манеры.

Понятно, что при той строгой диэте, которую им приходится соблюдать почти постоянно, жители Тибести очень худощавы; но все они очень крепкого сложения, сильны и отличаются удивительною гибкостью движений; любо смотреть, как они скачут и бегают, или выдерживают, идя беглым шагом, нога в ногу с верблюдами, многодневные форсированные марши. По большей части среднего роста, они сложены совершенно пропорционально, только руки и ноги кажутся несоразмерно малыми. Цвет кожи у них светлее, чем у нигрицийцев южных равнин, и черты лица нисколько не напоминают традиционный тип негра, с приплюснутым носом и толстыми губами; волосы у них длиннее и не так курчавы, как у суданцев, борода гуще. Женщины замечательно красивы, когда еще не утратили свежесть молодости; стройные, грациозные и сильные, они не имеют себе равных по красоте между северными африканками. В этой сильной расе болезни очень редки. Гвинейский червь, цепень (солитер) абиссинцев, проказа арабов, гепатит (воспаление печени), столь обыкновенный в жарких странах, дисентерия, столь страшная в областях африканского побережья, злокачественные лиходадки—все эти болезни почти неизвестны в Тибести; сифилиса там тоже не существует; между тиббусами не увидишь ни золотушных, ни рахитиков (страдающих английскою болезнью), и никакие эпидемии, за исключением оспы, никогда не проникали в их страну; грудные болезни, если и не совсем неизвестны, то во всяком случае чрезвычайно редки; вероятно, нет народа, который бы был более щадим недугами, чем теда, благодаря их невольной воздержности, свежему воздуху и труду. Тиббусы выносят голод по несколько суток: заблудившись в пустыне и не имея ни воды, ни пищи, они проводят день в тени, без движения, и пускаются в путь лишь с наступлением ночи; если им посчастливится найти на дороге верблюжью кость, они раздробляют ее в порошок и делают из неё род теста, примешивая к нему крови, выпущенной из вены своего верхового животного. Их последний рессурс, когда уже оцепенение голода начинает охватывать организм,—это крепко привязать себя к спине верблюда и предоставить его инстинкту искать дорогу к ближайшему становищу.

Умственные способности тиббусов не менее замечательны, чем их физическая сила и красота. Нужда, эта великая наставница, развила их ум, подобно тому, как она изощрила их чувства. Они умеют определять направление пути в пустыне точно какой-то силой волшебства или гаданья, непостижимого для европейца, и вообще в делах всякого рода выказывают поразительную ловкость: красноречивы, хитры и изобретательны на выдумки. Те из них, которые поселились в качестве торговцев в окрестных оазисах, легко одерживают верх над своими конкуррентами из арабов или негров. Они не чужды некоторого кокетства, но никогда не заходят в нем так далеко, чтобы потерять из виду свои практические интересы. Трудная борьба жизни сделала их черствыми, жадными и подозрительными; физиономии у них вообще жесткия, взгляд суровый. «Каждый для себя», кажется, говорит вся наружность тиббуса. Редко увидишь его смеющимся или забавляющимся с товарищами; празднества в Тибести совсем не походят на те веселые сборища, с песнями и плясками, какие бывают у негров; здесь они служат предлогом для импровизации и словопрений. Тиббус всегда опаслив и недоверчив: оттого, когда ему повстречается в пустыне какой-нибудь соотечественник, он ни за что сразу не подойдет к нему. При встрече путники останавливаются, приседают на корточки, опускают свой «лицам», чтобы лучше закрыть лицо, по туарегской моде, и держа в правой руке копье, а в левой «чанджермангор», или железный дротик, начинают расспрашивать друг друга о здоровье, роде и племени, испуская при каждом полученном ответе благодарственные возгласы, обращенные к Аллаху. Церемония приветствий продолжается несколько минут, и в это время встретившиеся тиббусы успевают рассмотреть друг друга и сообразить, как нужно держать себя в отношении незнакомца.

По нравам тиббусы приближаются к различным народам: нигрицийцам, арабам, туарегам, с которыми они приходят в соприкосновение. Подобно принильским шиллукам, они делают себе ножом несколько шрамов на щеках; подобно туарегам, ходят с закрытым лицом, что, впрочем, и необходимо при их жизни в пыльной и удушливой атмосфере пустыни; наконец, переняв религию от арабов, они усвоили также некоторые из их обычаев. Но по происхождению тиббусы, вероятно, примыкают к собственно нигрицийским населениям; это единоплеменники народца даза, живущего на юге в Борку и в землях, прилегающих к озеру Цаде. Они говорят сходным наречием, очень близким также к языку канурисов, западных прибрежных жителей внутреннего суданского моря, и составляют вместе с ними и с племенами баэле и зогава, обитающими на границе Дарфура, родственную группу народов. Между языками этих нигрицийцев самый древний, кажется, язык тиббусов, которых считают истинными представителями расы. Во всяком случае они наименее смешаны с другими этническими элементами; население Тибести совершенно однородно; между ним не встретишь ни одного переселенца арабского или берберского происхождения. Но эта замечательная раса, одна из важнейших в Африке по обширности области её распространения и одна из типических групп в совокупности человеческого рода, заключает лишь весьма небольшое число неделимых: по Нахтигалю, всех тиббусов никак не более 28.000, из которых на всю территорию Тибести приходится только 12.000 душ.

Дазаны, жители Борку, еще малочисленнее, чем тиббусы или теда, хотя их земля могла бы прокормить гораздо более значительное население. Нахтигаль определяет приблизительно в 5.000 душ число оседлых; кочевники же, принадлежащие по большей части к нации бульгеда, несколько многочисленнее, от пяти до семи тысяч душ. Земледельцы и пастухи, дазаны и бульгеданы мало разнятся от горцев Тибести. Они так же худощавы, сильны, ловки, незнакомы с болезнями, но не отличаются такой же красотой черт. В этом последнем отношении они составляют переход, с этнологической точки зрения, между тиббусами и нигрицийцами, живущими в соседстве озера Цаде. Наречие их тоже имеет сходство с языком тиббусов, баэле и зогава, их единоплеменников. Дазаны метят себе щеки двумя вертикальными порезами, едва отличающимися от шрамов соседних наций, но достаточными для опытного глаза, чтобы сразу узнать происхождение того, кто их носит. У дазанов существует обычай вырезывать детям в раннем возрасте язычек в горле и вырывать первые резцы.

Полагают, что тиббусы и дазаны обращены в ислам уже около двухсот или трехсот лет тому назад. Они очень ревностные мусульмане и пунктуально читают положенные молитвы. Во время посещения края Нахтигалем, в 1869 году, они были уже под влиянием сенусиев, и некоторые из них предпринимали трудное странствование в оазис Вау, чтобы побывать в зауйе благочестивой «братии», спросить их мнения относительно того или другого догмата, или выбрать судьями по вопросам права. Если соседния племена часто обзывают дазанов язычниками, то это только потому, что позорная кличка позволяет грабить их без угрызения совести и обращать их в рабство. Впрочем, некоторые суеверия, т.е. «остатки» древних религий, сохранились и при новой вере. Так, здесь все еще делают жертвоприношения в честь источников, употребляют талисманы языческого происхождения, также как бумажки со стихами из Корана и амулеты семитического происхождения, и многие религиозные церемонии напоминают обряды языческих населений Судана. Кузнецов все сильно боятся как колдунов и в то же время смотрят на них, как на парий: ни один уважающий себя тиббус не отдаст свою дочь за кузнеца, ни один не снизойдет до того, чтобы поговорить с ним по-дружески, как равный с равным. Самое слово «кузнец» считается тяжкой обидой; но его никогда не применяют к тому, кто занимается этим ремеслом: всякий остерегается ударить или оскорбить кузнеца из опасения порчи посредством колдовства.

Политический строй тиббусского общества не основан на началах равенства: каждая долина имеет своих князьков, или дардаев, своих благородных, или майнов, и своих простолюдинов; впрочем, благородные пользуются весьма ограниченной властью, ибо над всем царит обычай, и у них нет солдат, для приведения в исполнение их воли, нет системы налогов, которые позволяли бы им покупать себе приверженцев. Но дардаи и майны решают, в качестве судей, процессы, где нет такого преступления, которое должно быть смыто кровью обидчика, как в делах, относящихся к родовой мести; они обсуждают также вопросы о войне и мире, и советы их вообще выслушиваются с почтением. Иной благородный только и имеет ту привилегию над мужиком, что может хвастаться своим происхождением. В семье, как и в обществе, правление не деспотическое. Женщины, вообще отличающиеся добродетелями, любовью к порядку, чистоплотностью, ловкостью в делах, супружеской верностью, пользуются равными правами с мужчинами, и последние редко позволяют себе полигамию, как известно, разрешаемую исламом; впрочем, временные эмигранты обыкновенно обзаводятся второй женой на чужбине. Свадьбе предшествует длинный период помолвки, которая считается столь же крепкими узами, как и самый брак: когда жених умирает, невеста выходит за его брата или ближайшего родственника. Так же, как у кафров и многих других африканских народов, перемена состояния, производимая браком, составляет событие такой важности, что все должны хранить его в глубокой тайне, и особенно новобрачная обязана стыдливо воздерживаться от малейшего намека на свое замужество. Она не разговаривает с мужем при посторонних, не ест вместе с ним; муж, с своей стороны, не имеет права взглянуть на своего тестя или тещу, он показывает вид, что незнаком с родными своей жены; он должен даже переменить свое имя, как это обязаны делать убийцы.

Главное местечко области Тибести, Бардай, лежит в одной долине северо-восточной покатости гор: оно находится почти на середине течения эннери (уэда) того же имени, который, по принятии нескольких притоков, теряется в направления к оазису Вау; горячия воды прославленного «фонтана» или ерике принадлежат к бассейну этого потока. Вокруг Бардая простираются самые обширные пальмовые леса Тибести, оттого почти все тиббусы бывали в этой местности в поисках за финиками. Они бродят также по окрестным горам со своими стадами, а большинство тиббусов-купцов ведут торговлю с Мурзуком. Некоторые направляются к южным оазисам, в Борку и соседния земли; но они уже забыли дорогу к таинственнному оазису Уадикур, находящемуся, будто-бы, в пяти днях ходьбы к юго-западу от оазисов Куфра, и который, как гласит легенда, необычайно богат растительностью, как все оазисы, путь к которым забыт. Уадикур представляется тиббусам «потерянным раем».

В Борку оазисы, питаемые пресными или солоноватыми водами, рассеяны во всех низменных местах и дают финики качеством лучше тех, которые производит Тибести; пальма дум растет там во множестве и, по всей вероятности, в этих оазисах можно бы с успехом развести многие древесные породы Судана. Но во время путешествия Нахтигаля сады были большею частию запущены, пальмовые рощи во многих местах засыпаны песками, селения, состоящие из покрытых рогожами шалашей, покинуты жителями и повалены дикими зверями. Аулад-слиманы, даже туареги из южных степей и магамиды из Уадая регулярно грабят оазисы, опустошая житницы, уводя в неволю женщин и детей, убивая всякого, кто окажет сопротивление. Потеряв своих близких, дазаны снова принимаются за работу или, в свою очередь, предпринимают разбойничьи экспедиции, с целью собрать достаточно денег, чтобы идти во вражью землю выкупить из плена своих родичей, которых, может-быть, скоро опять потеряют при первом новом набеге. Жизнь их походит на жизнь лесного зверя, травимого охотниками. Главный оазис, Вун, оказывающий наиболее энергичное сопротивление грабителям, лежит в южной долине Борку, направляющейся к бассейну Бахр-эль-Газаль и к озеру Цаде. Цепь оазисов, начинаясь от пальмовых плантаций Вуна, тянется к северо-западу, между двух параллельных гор.