III. Азорские острова

Азорские или Асорские, т.е. «Ястребиные», острова имеют наиболее океанический характер между архипелагами Атлантики. Выступая из морских пучин до четырех и более километров глубины, они расположены, своей крайней восточной землей, островом Сан-Мигуэль, в 1.380 километрах к западу от португальского мыса Рока и в 1.550 километрах от мыса Кантин, крайнего западного выступа Марокко. Еще более значительные пространства отделяют их от Нового Света: от крайнего северо-западного острова, Корво, до ближайшего выступа американских земель, мыса Рос на Ньюфаундленде, расстояние около 1.800 километров; оно составляет 4.000 километров до острова св. Фомы в северо-восточном углу Антильского архипелага, и 3.000 километров до группы Бермудских островов, которые можно считать принадлежащими к Америке, хотя они лежат в глубоких морях. Разделенные на три группы неравной величины, Азорские острова занимают часть моря около трех градусов по широте и более шести градусов по долготе; но на этом пространстве в 200.000 квадратных километров выступающие из-под воды земли составляют ничтожную долю: проходы между островами так широки, что редко можно разглядеть с одного берега другой. По степени населенности эти острова превосходят свою метрополию, Португалию, так как на них насчитывается, средним числом, свыше 100 жителей на квадратном километре, а между тем есть местности, на высоких склонах гор и вулканических жерлах, непригодные ни для какой культуры и совершенно необитаемые. Пространство архипелага: 2.388 квадратных километров: население, по последней переписи (1890 г.): 255.594 души. Густота населения: 107 жителей на 1 квадратный километр.

С половины XIV столетия, за восемьдесят лет до первого посещения архипелага португальцами, Азорские острова были уже хорошо известны мореходам Средиземного моря, пускавшимся в опасные воды «Темного моря». «Медицейский» портулан во Флоренции, относящийся к 1351 году, представляет нам всю эту группу островов, начерченных с большою точностью, за исключением разве того, что они орьентированы с севера на юг, а не с северо-запада на восток, как бы следовало. Два острова сохранили даже итальянское имя, слегка измененное: самый дальний от Европы, называвшийся прежде Insula Corvis Marinis, и теперь носит то же прозвище, переведенное с латинского на португальский язык, ilha do Corvo или «остров Ворона»; другой остров, San-Zorze, открытый, как показывает это название, генуэзцами, получил впоследствии испанское имя San-Iorge (св. Георгия). В 1431 году португальские моряки, производя систематическое обследование океана, которое составило их славу в великий век морских экспедиций, впервые осмотрели некоторые азорские земли: то были скалы, Formigas, между островами св. Михаила и св. Марии. В следующем году мореплаватель Гонсало Вельо Кабраль вернулся в эти воды: он открыл остров Santa-Maria (св. Марии), который и был пожалован ему в лен португальским королем доном Генрихом. Затем, двенадцать лет спустя, тот же мореплаватель пристал к Сан-Мигуэлю, главному острову, который он тоже получил в вассальное владение: восточная группа островов, Кабрера, или las Cabras, как она называлась в старинных портуланах, была окончательно включена в географический инвентарь. Прошло еще двадцать лет, прежде чем последний из девяти Азорских островов был окончательно обследован, через сто слишком лет после посещения его итальянскими мореплавателями.

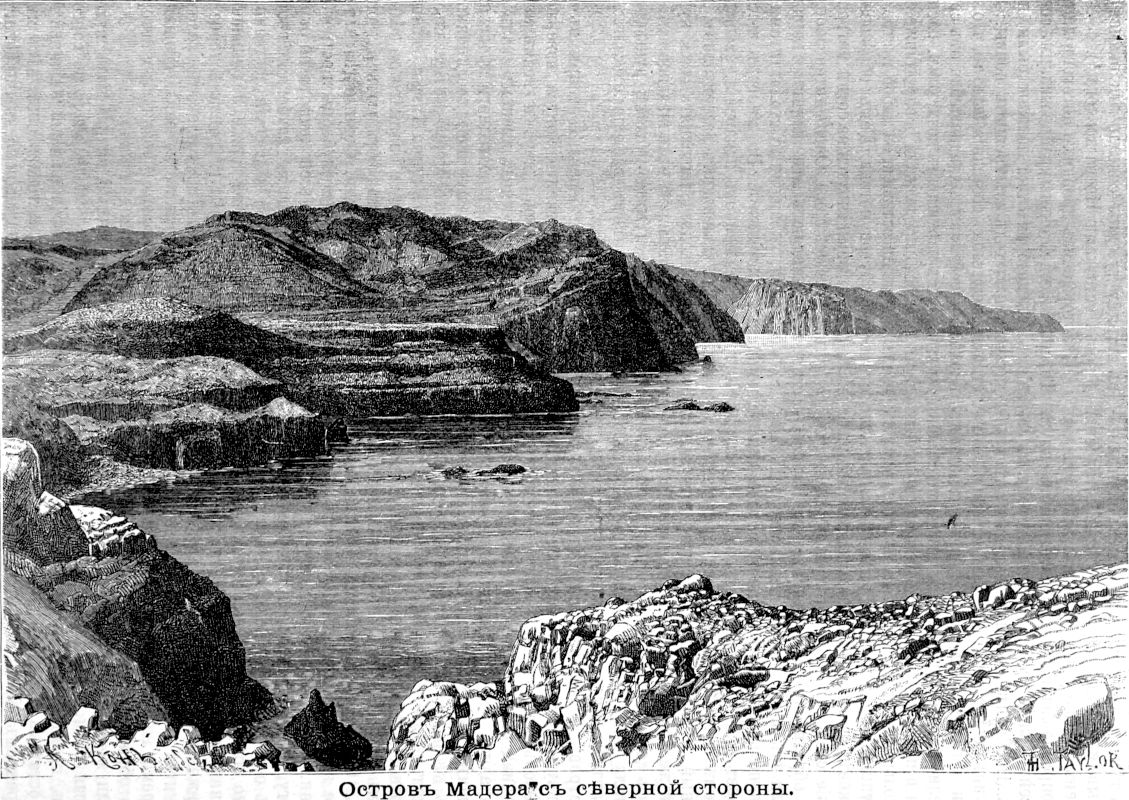

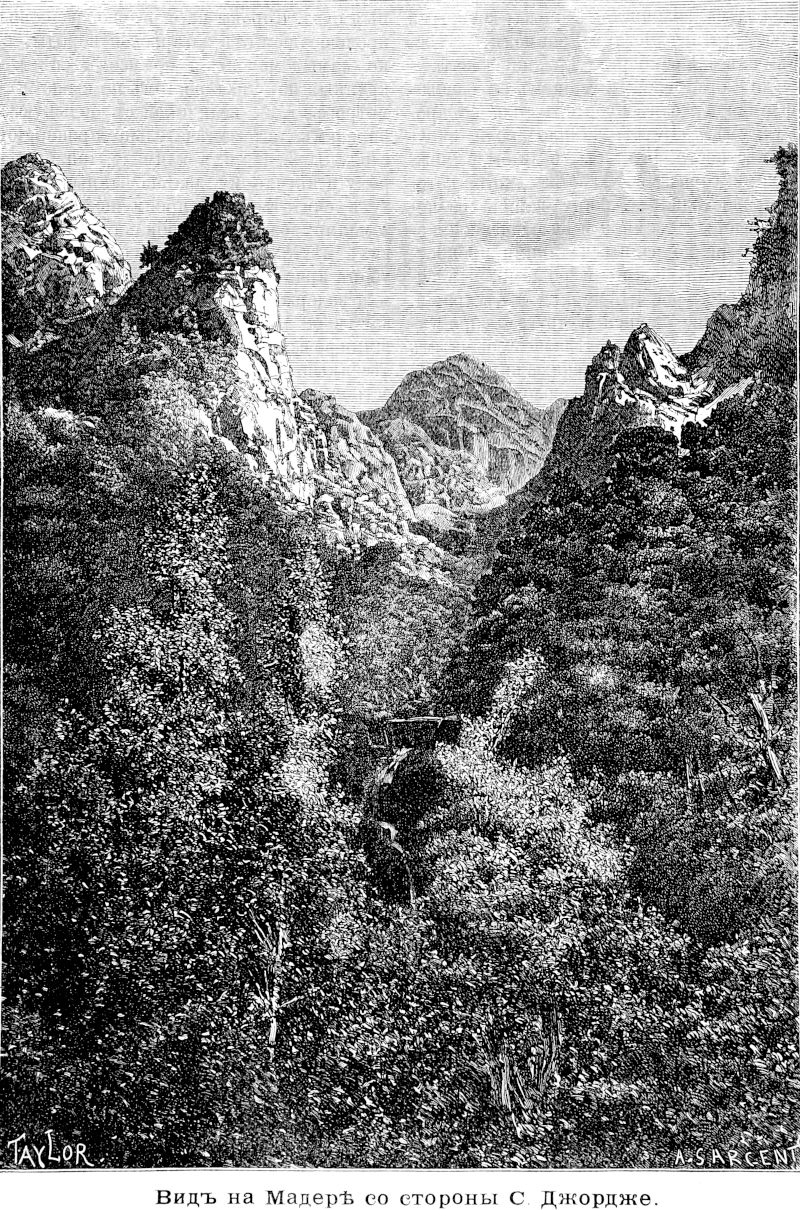

Острова эти, хотя рассеянные на обширном пространстве океана, имеют между собой много общих черт. Все они гористы, увенчаны вершинами с кратером, откуда выливалась лава, и ограничены со стороны моря утесами из вулканических шлаков, черными массами грозного вида. Все состоят единственно из пепла, шлака и лавы, за исключением острова Санта-Мариа, на юго-восточной оконечности архипелага, где встречаются слои известняка, принадлежащие к миоценовому периоду. Географический архипелаг делится на три обособленные группы. Самая большая из них по протяжению—восточная, хотя она заключает в себе только два острова, Сан-Мигуэль и Санта-Мариа, и скалы Формигас, которые можно рассматривать как вершины острова, пьедестал которого находится под водой. К центральной группе принадлежат пять островов: Терсейра, по имени которого иногда называли весь архипелаг, Грасиоза, Сан-Жорже, Пико и Файаль. Что касается западной группы, меньшей из всех по пространству, населенности и исторической важности, то она состоит всего из двух островов—Флореса и Корво. Это единственная часть архипелага, где высоты представляют расположение с севера на юг; на всех других его островах направление горных цепей—с западо-северо-запада на востоко-юго-восток; самые острова вытянуты к тем же точкам горизонта. Рассматривая на карте все три группы, легко заметить, что Азорские земли расположены по трем параллельным линиям, равно отстоящим и направленным также с западо-северо-запада на востоко-юго-восток. Первая из этих линий проходит через Грасиозу, Терсейру и Сан-Мигуэль; вторая, средняя, соединяет Корво с скалами Формигас через длинный остров св. Георгия; наконец, южная цепь островов заключает в себе Флорес, Файаль, Пико, Санта-Мариа. Приводим здесь точные цифры пространства отдельных островов архипелага и высоты их главных гор.

Азорские острова

| Группы | Пространство | Самые высокие горы, по Видалю | ||

| Восточная | Санта-Мариа | 104 кв. кил. | Пико-Альта | 570 метр |

| Сан-Мигуэль | 770 » | Пико-да-Вара | 1.089 » | |

| Центральная | Терсейра | 770 » | Кальдейра-да-Санта-Барбара | 1.067 » |

| Грасиоза | 46 » | Край Кальдейры | 411 » | |

| Сан-Жорже | 104 » | Пико-да-Эсперанца | 951 » | |

| Пико | 455 » | Пико | 2.310 » | |

| Файаль | 165 » | Край Кальдейры | 1.021 » | |

| Западная | Флорес | 148 » | Морро-Гранде | 942 » |

| Корво | 18 » | Край Кальдейры | 777 » | |

Причину правильного расположения этих вулканических островов, может-быть, нужно искать в направлении извержений, происходивших всегда на линейных трещинах морского дна. Лавы Азорского архипелага гораздо моложе лав Мадеры и Канарских островов: между ними не видать таких, появление которых могло бы быть отнесено ко временам, предшествовавшим миоценовому периоду, т.е. той эпохе, когда отлагались известковые пласты острова Св. Марии. В настоящее время вулканическая деятельность, если не совсем угасла, то по крайней мере затихла на обеих оконечностях архипелага, с одной стороны на Санта-Мариа и в восточной части Сан-Мигуэля, с другой—в группе Флорес и Корво; но внутренний очаг еще горит под центральными островами, особенно под вулканом о. Пико, и еще деятельнее под западной частью о. Сан-Мигуэля. В этой области в течение четырех столетий, составляющих весь исторический период Азорского архипелага, имели место самые страшные катастрофы, извержения и землетрясения.

Летописи отметили следующие, более или менее значительные, проявления вулканической деятельности на Азорских островах, начиная с первых времен колонизации, с пятнадцатого столетия до наших дней:

| Сан-Мигуэль | Терсейра | Сан-Жорже. |

| 1444 г. Извержение. | ||

| 1522 » | 1580 г. Извержение | |

| 1563 » | ||

| 1630 » | 1614 г. Землетрясение. | 1691 » Морское извержение |

| 1638 Морское извержение. | ||

| 1652 Извержение. | ||

| 1656 Землетрясение. | ||

| 1720 » | 1719 » Морское извержение | 1757 » Морское извержение. |

| 1755 » | 1761 » Извержение. | |

| 1773 » | ||

| 1810 » | 1872 » Морское извержение | 1808 » Извержение |

| 1818 » Морское извержение. | ||

| 1852 » Землетрясение. | ||

| 1882 » | ||

| 1884 » |

| Пако | Файаль |

| 1572 г. Извержение. | 1672 г. Извержение. |

| 1718 » | |

| 1720 » |

На Терсейре есть признаки поднятия почвы: берега этого острова, хотя сплошь состоящие из вулканических пород, покрыты в некоторых местах камнями кристаллического и осадочного образования, гранитами, кварцами, сланцами, известняками и песчаниками. Эти чуждые обломки, очевидно, были отлагаемы на нижней береговой полосе, у самого моря, но теперь они разбросаны довольно далеко внутри острова (до 800 и 900 метров расстояния от берега) и в таком множестве, что крестьяне употребляют их, вместе с рассеянными по полям глыбами лавы, для постройки оград. На острове Св. Марии тоже встречаются кое-где обломки гнейса. Откуда взялись эти камни? Большая глубина соседних морей не позволяет видеть в них обломки, оторванные от подводных скал, остатков древней Атлантиды; при том же эти камни не притуплены, не округлены, как галька, долго катаемая волнами; они сохранили по большей части выступы ребер и чистоту излома. Гартунг полагает, что эти каменные глыбы были принесены сюда в течение ледяного периода. В то время, когда в Америке, под той же широтой, ледники отлагали свои морены, отдельные льдины, унесенные морским течением, задерживались у берегов Терсейры и других Азорских островов, и, растаяв, оставляли там камни, которыми были нагружены.

Все острова Азорского архипелага пользуются ровным и здоровым климатом, который был бы вполне хорош, если бы не ветры, дующие с большой силой на этих горных скатах, высящихся среди Атлантического океана. Несмотря на резкия перемены ветра, колебания температуры весьма незначительны, и времена года сменяются без заметного перехода. Особенно осень восхищает иностранца своей ровной температурой; но лесные пейзажи в эту пору года не представляют здесь того разнообразия красок, какое мы видим в Европе и еще более в Северной Америке: климатические перемены совершаются на этих островах слишком медленно, чтобы могли отражаться на листве деревьев внезапной приостановкой движения питающих соков. Разность температуры между временами года не превышает восьми градусов; между месяцами отклонение более значительно; но между самым теплым и самым холодным днем в году один наблюдатель (Бетанкур) констатировал в Горте разницу более 25 градусов, именно от 31° до 5,9°.

Температуры времен года на Азорских островах:

| Весна | Лето | Осень | Зима | Средняя годовая | |

| Понта-Дельгада (о. Сан-Мигуэль) | 16,8 | 20°,7 | 19°,4 | 13°,1 | 17°,7 |

| Горта (о. Файаль) | 15°,8 | 21°,3 | 18°,8 | 13°,5 | 17°,3 |

Крайния температуры:

Понта-Дельгада: самый холодный месяц—12°,3, самый теплый—22°,7, разность—10°,4; Горта: самый холодный месяц—13°,2, самый теплый—23°,6, разность—10°,4.

Климатические перемены происходят главным образом от направления ветра, так как Азорские острова находятся почти в промежуточном поясе между пассатами и контр-пассатами (возвратными ветрами). Когда атмосферное течение приходит с юга, оно несет теплый и влажный воздух; напротив, ветер, дующий с севера, всегда бывает холодный и сухой: отсюда значительный контраст между двумя противоположными склонами островов—тем, который омывается воздухом и дождем южного происхождения, и тем, который обращен к северным ветрам. Вообще климатические условия на Азорских островах определяются не столько широтой, сколько положением места относительно стран горизонта и направления господствующих ветров.

В общем азорский климат представляет нечто среднее между климатом Лиссабона и Малаги и климатом Мадеры. Этот последний остров и Файаль имеют почти одинаковую годовую температуру (разница не превышает одного градуса); но разность между температурой лета и зимы на Азорских островах относительно довольно значительна. В этом архипелаге, лежащем на пять градусов ближе к полюсу, зима холоднее, а лето теплее, чем на Мадере, хотя на Азорских островах никогда не бывает такой жары, как на материке Португалии под той же широтой: климат этих островов представляет более значительные крайности тепла и холода, чем климат Мадеры, и гораздо менее приятен для иностранцев. В Азорском архипелаге снег редко можно увидеть в нижних долинах; но зимния грозы часто сопровождаются градом, и горы иногда по нескольку часов остаются под белым покровом. На высоких хребтах по временам бывают морозы, и Мореле рассказывает, что на острове Сан-Мигуэль, случалось, находили замерзших людей на плоскогорьях, лежащих на высоте около 1.000 метров над уровнем моря: резкий, пронизывающий ветер и сырой воздух делают стужу гораздо более чувствительной путникам, пускающимся через эти суровые выси. Дожди, приносимые большими океанскими ветрами, очень обильны, по крайней мере вдвое обильнее, чем на Мадере. По наблюдениям Бетанкура, в Горте дождливых дней бывает, средним числом, 196, и кроме того, 8 дней с градом; годовой слой выпадающей дождевой воды определяется в 1,510 метра. Дожди бывают здесь во всякую пору года, но преимущественно зимой, при западных ветрах, и во многих местах склоны азорских гор, особенно на откосах из пемзы, покрываются, несмотря на большую покатость, мхом, обыкновенным и торфяным (Sphagnum), слои которого напоминают торфяники Ирландии; слои лавной дресвы (lapilli), разлагаясь от действия влажности, превращаются в тесто, где ноги животных вязнут, как в глине. Количество дождевой воды уменьшается в архипелаге от запада к востоку; Санта-Мариа, самый восточный из Азорских островов, получает, сравнительно с другими, наименее атмосферных осадков.

Обилие водяных паров так велико на верхних склонах гор, что очень часто, даже в самое сухое время года, облака скопляются на вершинах и совершенно закрывают их от взоров; перед заходом солнца облачная завеса на горах спускается ниже. Из боязни сырости, островитяне, за исключением самых бедных, живут только в верхних этажах; нижний этаж служит конюшней, погребом, кладовой. Чтобы защитить себя от дождя и солнечных ударов, которые вообще очень опасны в сырых климатах, поселяне большинства островов носят род суконного капюшона, закрывающего голову и плечи. Из ветров самые страшные—западные. Юго-западный ветер получил ироническое прозвище carpinteiro, т.е. «плотник»,- так он искусен в ломке судов; часто случалось, что рыболовные и мелкие каботажные суда, плавающие между островами, были угоняемы бурей до самого Лиссабона.

Самородная флора Азорских островов, в сравнении с флорой Мадеры и Канарских островов, очень бедна. Ватсон насчитывает во всем архипелаге только 396 явнобрачных и 75 тайнобрачных растений (по Зейберту, 437 цветковых и 139 бесцветковых), принадлежащих по большей часта к европейским видам: пропорция последних составляет около трех четвертей, по Зейберту и Гартунгу,—около четырех пятых. Многие из растущих здесь видов встречаются также и на других атлантических архипелагах, или в Африке, или в Новом Свете; насчитывали всего только около пятидесяти растений, исключительно свойственных Азорскому архипелагу; между ними есть одна порода вишни, теперь очень редкая, которая, вероятно, исчезла бы, если бы ее не культивировали в садах. Это значительное преобладание европейской флоры служит доводом в пользу мнения ученых, которые считают этот архипелаг географически принадлежащим к нашей части света; отсюда название Western Islands, «Западные острова», которое английские моряки дают Азорским островам, как европейским землям, лежащим далее других к западу от материка. Если бы, как думали прежде некоторые натуралисты, заселение островов растительными и животными видами объяснялось единственно наносами ветров и течений, то Азорские острова должны бы были представлять характер преимущественно американский, так как воды, идущие от Багамских островов и из канала Флориды, движутся прямо к этому архипелагу, и господствующий ветер дует в том же направлении. Между тем, хотя семена и лес из Америки часто приносятся морем на берега Азорских островов, среди флоры этого архипелага насчитывают не более четырех американских видов, тогда как число европейских растений доходит почти до четырехсот. Что касается туземных видов архипелага, то почта все они приближаются к европейским типам, так что является вопрос, не есть ли это простые разновидности, постепенно преобразовавшиеся. Впрочем, нельзя с достоверностью сказать, которые именно, между растениями, общими Европе и Азорским островам, были введены в архипелаг, намеренно или ненамеренно, и которые, несомненно, составляют часть первобытной флоры островов и обязаны своим происхождением сходству климатов.

Туземная флора Азорских островов заключала в себе всего только пять дерев да пять или шесть кустарников, и все эти древесные виды уступают по размерам сродным растениям, живущим на Мадере и на Канарских островах. Пальмы, характеристическия деревья тропических областей, отсутствовали в Азорском архипелаге. Преобладающие на этих островах растительные формы—злаки (Gramineae), ситовниковые (Cyperaceae), тростниковые (Juncaceae),—все растения, свойственные влажному климату; затем здесь встречается много папоротников, хотя все они выходцы из других стран; наконец, торфяные мхи, покрывающие горные вершины, образуют своей губчатой массой естественные водохранилища, задерживающие дождевую воду и питающие ручьи своими неизсякаемыми струйками. Густой газон, как в западной Европе, расстилается зеленым ковром по обезлесенным скатам гор, и вместе с другими, похожими на наши, растительными формами, придает всей флоре и стране европейский вид: нигде не видно степей африканского типа, какие встречаются на Ланцароте, Фуэртевентуре и других Канарских островах.

В эпоху прибытия европейцев склоны гор были покрыты лесом. Остров Файаль, т.е. «Буковый лес», обязан своим именем лесам, состоявшим из деревьев, которые мореходы смешали с буком; на самом деле это были различные породы мирики (myrica faya). Острова Грасиоза (Прелестная), Флорес (Цветущий) получили эти названия за красоту их растительности. Еще в начале этого столетия на Флоресе существовали великолепные тисовые леса, принадлежавшие к доходам королевы; но эти могучия деревья давно вырублены; во многих местах до сих пор еще видны огромные пни, исчезнувшие под растительностью торфяных мхов; другие были частью залиты лавами. Девственные чащи, виднеющиеся кое-где на скатах вулканов, состоят из низкой курчавой растительности, среди которой там и сям выступают кучки более высокого кустарника. Замечательнейшие деревянистые растения азорских гор, кроме мирики,—«канарский лавр» и один вид можжевельника (Iuniperus охуcedrus, можжевельник шпанский или красноягодный), который туземцы величают кедром; обыкновенно этот можжевельник, единственный представитель хвойных на Азорских островах, растет в обществе древовидных вересков и мирсин (myrsine, ягодник африканский), растений африканского происхождения, семена которых занесены сюда птицами, лакомыми до ягод. Лишенные больших деревьев, верхния области островов имеют по большей части монотонный и печальный вид: надо спуститься в овраги, чтобы опять найти живописную и разнообразную растительность. Но если деревья почти везде исчезли с полей и равнин, то по крайней мере зелень расстилается сплошным ковром во всех тех частях архипелага, где шлаки, покрывающие почву, не отличаются твердостью металла. По мере разложения камня, появляются последовательно растения все более и более высокой организации; простые рудиментарные волокна, лишаи, мхи, лакмусовый ягель, папоротники подготовляют почву, затем показываются злаки, и—земля готова для культуры.

Благодаря ровному и влажному климату, почва архипелага как нельзя более пригодна для опытов акклиматизации. Некоторые из чужеземных растений не привились только потому, что воздух на этих островах чересчур насыщен парами; другие оттого, что им необходима заметная перемена времен года; так, наприм., сирень чахнет в этом слишком ровном климате и в конце концов умирает. Но очень многие виды тропических и умеренных стран Австралии, Старого и Нового Света отлично растут в этих естественных теплицах Азорских островов: отсюда любовь богатых азорцев к садам и паркам. В несколько лет посаженные деревья, тополи, эвкалипты, казуарины, достигают 10 и 20 метров высоты; но как бы ни разросся ствол, как бы широко ни раскинулись ветви, редко бывает, чтобы азорские деревья могли соперничать по высоте со своими родичами, живущими в Европе и на Канарских островах. В садах Файаля и Сан-Мигуэля туземные деревца и кустарники заменены массивами, где дубы, буки, липы Европы растут в перемежку с кипарисом Луизианы, с тюльпанником Виргинии, с араукарией Бразилии, с кедрами Ливана и Гималая, с камфарным деревом Японии, с акацией Австралии и с пальмами Старого и Нового Света; поля окружены живыми изгородями из гортензий, мирсин, мягкосеменников (pittosporum). Фруктовые деревья, культурные растения, происходящие из плодовых садов и полей Португалии, бананы, ensete Эфиопии, овладевают береговой полосой, тогда как сорные травы, занесенные из Европы, оттесняют к высотам и забивают старые азорские растения. Один вид терновника, встречающийся только на Азорских островах, отступает перед своим европейским родичем, который любит расти в соседстве домов, по краям дорог, и постепенно подвигается вперед с каждой новой распашкой. Кроме того, были предпринимаемы прямые опыты разведения растительности на пустопорожних землях и на высоких склонах гор. Остров Сан-Мигуэль весь обращен в сад акклиматизации; около тысячи древесных пород были натурализованы, и те из них, которые вполне привились, разведены сотнями тысяч и даже миллионами особей. Всего лучше акклиматизовалась приморская сосна (pinus maritimus, иначе французская или итальянская сосна), та самая, которая растет в южной Франции; она образовала целые леса, и все, кому случится снова посетить Азорские острова после долгого отсутствия, уже издали замечают, что вид гор совершенно изменился против прежнего времени. Из других лесных пород, с успехом разведенных, наибольшую ценность в экономическом отношении представляют криптомерия (японское дерево), эвкалипт, акация, кипарис и дуб. Тогда как прежде поделочное дерево составляло такую редкость, что отправители апельсинов принуждены были выписывать из Лиссабона доски на ящики для упаковки товара, теперь, благодаря успешному разведению вновь древесной растительности, существуют большие лесные богатства, и надеются, что это насаждение лесов будет иметь благодетельные последствия также для санитарного состояния островов и урегулирования ключевых и вообще текучих вод.

Природная фауна Азорского архипелага гораздо беднее, чем его флора. В эпоху прибытия первых европейских мореплавателей она не заключала ни одного вида позвоночных, исключая птиц; впрочем, по мнению некоторых писателей, одна порода летучей мыши, существующая также в северной Европе, принадлежит будто бы к туземным животным архипелага; но и та, может-быть, была привезена из Фландрии бельгийскими колонистами, переселившимися сюда в шестнадцатом столетии. Кролик, хорек африканский (mustela furo) были введены человеком; ласка (mustela vulgaris), черная крыса, гнездящаяся в деревьях, серая крыса и мышь проникли сюда на кораблях, конечно, без ведома экипажа. На Азорских островах насчитывают десятка три птиц, проводящих тут круглый год или прилетающих на временное пребывание, и все эти виды—европейские или по крайней мере атлантические, за исключением, может-быть, одной породы вьюрка (fringilla) и буревестника (thalassidroma, т.е. морской бегун), птицы американского происхождения, которая не боится перелетать океан; зеленая канарейка была прежде очень обыкновенна, но ее изгнали, как большую опустошительницу полей. Птица, давшая имя архипелагу,—сарыч, говорит Артур Мореле, а не ястреб или коршун, как можно бы думать по этому названию acor; впрочем, нужно заметить, что вообще мало таких видов, имя которых сохранило свое точное значение при переходе из Португалии в её атлантические владения. Пресмыкающиеся отсутствуют в азорской фауне; только два вида ящерицы водятся на острове Грасиоза, но полагают, что они были привезены в недавнюю эпоху, может-быть, с Мадеры, так как во время путешествия Друэ они были очень редки, а двадцать лет спустя уже повсеместно распространились. Лягушка, которая быстро размножилась, тоже чужеземка; жаба, привезенная из Соединенных Штатов, не могла приспособиться к здешнему климату. Из Африки иногда налетали тучи саранчи и пожирали жатву. Из пресноводных рыб угорь, золотой чебак живут в ручьях и даже в их истоках, выше каскадов, прерывающих течение речки: вероятно, икринки золотой рыбки были занесены водяными птицами. Что же касается класса мягкотелых, то Мореле и Друэ не нашли в архипелаге речных моллюсков; между сухопутными моллюсками, в числе шестидесяти девяти, около половины видов не существуют нигде, кроме Азорских островов: они представляют собою, вместе с шестью породами жесткокрылых насекомых, почти всю первобытную фауну архипелага. Есть ли это жалкие остатки фауны древней Атлантиды, или скромные представители серии чисто азорской, самородной, как животный мир Черепашьих (Галапагос) и других океанийских островов? Впрочем, не было бы ничего удивительного в том, что флора и фауна древнего атлантического континента совершенно исчезли, хотя бы даже части твердой земли всегда оставались над водой в том месте, где ныне находятся Азорские острова, ибо излияния лавы, извержения пепла, провалы, взрывы должны были часто переделывать породы растений и животных, вместе с почвой, которая их носила. Морские раковины даже на берегах очень редки: во многих местах побережья можно пройти несколько лье, не встретив ни одной раковины. Что касается большой морской фауны, то она представлена главным образом китообразными дельфинами (морские свиньи, сапуны), кашалотами. Американские китоловы, преследующие кашалота physeter macrocephalus, прежде собирались в большом числе в азорских водах; но это животное становится все более и более редким: средний улов его около ста пятидесяти голов в год.

Во время первых посещений Азорского архипелага итальянскими и португальскими мореплавателями эти океанские острова, бедные растительными и животными видами, не были обитаемы человеком. Пионерами колонии, основанной на о. Сан-Мигуэле, в 1444 г., Гонсало Вельо Кабралем, были «несколько мавров», на долю которых досталось, так сказать, испробовать климат и рессурсы края для португальцев, следовавших за ними. Впоследствии, когда лены островов были розданы крупным землевладельцам, эти последние ввели, вместе с белыми земледельцами, известное число чернокожих невольников, кровь которых вошла, хотя в очень малой дозе, в круговращательный поток азорского населения. Евреи, изгнанные из Португалии в шестнадцатом столетии, тоже были обречены на рабство и разделены по разным округам Сан-Мигуэля. Фламандские колонисты, привезенные на центральные острова, в числе нескольких тысяч душ, концессионером ван-Гуэртер, тестем космографа Мартина Бегайма, дали даже свое имя,—«Фламандские острова»,—всему архипелагу, при чем Файаль получил специально название Новой Фландрии. В 1622 году еще можно было встретить в Азорском архипелаге нидерландские семейства, с отличительными чертами их расы, но уже говорившие только по-португальски; даже родовое имя у них было переведено на язык нового отечества: таковы, например, ван-дер-Гегены, сделавшиеся под именем да-Сильва, столь обыкновенным в португальской земле, богатыми землевладельцами на острове св. Георгия. Подобно этим фламандцам, другие иностранцы разных наций, спасшиеся во время кораблекрушения, сделались родоначальниками во многих поселениях, где им дали приют. Таким образом, раса в этом архипелаге очень смешанная; однако, в целом азорцы португальского происхождения настолько преобладают, что можно пренебречь другими элементами.

Но сами эти португальцы—откуда они пришли в большинстве? Документы, относящиеся к колонизации края, не говорят этого, а признаки, извлекаемые из физического склада, истории, диалектов, народных песен, местных нравов, противоречивы и различно объясняются антропологами: одни, вместе с Теофило Брага, который сам азорец, считают островитян Сан-Мигуэля потомками северных португальцев, из провинции Миньо; другие, вместе с Лейте-де-Васконсельос, высказываются за алгарвское происхождение, отыскивая предков нынешних жителей архипелага на южной оконечности португальского пояса Иберии. Как бы то ни было, азорцы не представляют однородного типа; напротив, в этом отношении замечается величайшее разнообразие. В среднем, они небольшого роста (164 сантиметра) и не могут похвалиться красотой: рот большой и с толстыми губами, нос нескладный; черты лица, особенно у женщин, имеют что-то неправильное и недоконченное. Черепа у одних широкие, у других узкие, значительно меньше, чем у континентальных европейцев; в этом частном случае можно смело сказать, что меньший объем вместилища мозга соответствует меньшему интеллектуальному развитию, хотя лучшие представители расы поддерживают в литературе и науках за азорцами почетное место между их соотечественниками на материке Европы. По форме черепа и совокупности физических признаков, азорцы удивительно напоминают кельтский тип оверньятов и нижне-бретонцев, как его описали Брока и другие французские антропологи. Кельтские элементы всего лучше представлены в португальском населении Азорских островов. По замечательному совпадению, деревня на о. Сан-Мигуэле, жители которой отличаются произношением на французский лад некоторых слогов, носит имя Бретани (Bretanha), как полуостров Арморики. Диалект о. св. Марии всего более отличается от других наречий своими архаическими выражениями.

Хотя не фанатики по натуре, азорцы, однако, очень религиозны, и землетрясение, это грозное явление природы, еще менее понятное для них, чем для ученых,—которые по крайней мере объясняют его при помощи различных гипотез,—способствует поддержанию в них того чувства страха, которое, как говорят теологи, есть начало премудрости; народные песни азорцев свидетельствуют об ужасе, вызываемом этим явлением. При каждом колебании почвы жители толпой устремляются в церкви. Арруда Фуртадо рассказывает, что однажды во время аграрного возмущения произошло землетрясение, разрушившее несколько домов в деревне Повоасао: устрашенные поселяне попадали на колени на улицах, испуская вопли раскаяния и прося прощения у помещиков. Чудотворные иконы привлекают толпы богомольцев, и храмы, где они находятся, обогащаются от обильных приношений: Ессе Homo («Се Человек», изображение Иисуса Христа в терновом венце) одного монастыря в Понта-Дельгада славится своими чудесами во всем архипелаге, даже в Португалии и в Бразилии; даже мавры, говорит хроника, присылали дары азорскому Спасителю. Не смотря на религиозную ревность азорцев, мы не находим у них такого множества разнообразных суеверий, как в метрополии, что объясняется, по мнению Фуртадо, монотонностью их жизни и однообразием окружающих их пейзажей: бедность флоры и фауны, отсутствие древних памятников, прошлое без истории—вот причины скудости их воображения. То, что они унаследовали от своих предков, португальцев, глубоко засело в их уме, но собственное их развитие шло медленнее, чем развитие их соотечественников на континенте. Однако, в последнее время у азорцев совершается быстрая перемена в понятиях о внешнем мире: если прежде, еще не так давно, они жили совершенно особняком, в стороне от большого света, то китоловный промысел и эмиграция развили у них охоту к путешествиям: теперь между ними можно встретить тысячи таких, которые побывали на своем веку в Португалии, в Бразилии, на Антильских или на Сандвичевых островах, даже в арктических морях; едва-ли найдется другое островное население, которое бы заключало в себе такую большую пропорцию людей, совершивших кругосветное путешествие.

У сельских жителей Сан-Мигуэля и других островов браки почти всегда устраиваются по рассчету, а не по взаимной склонности. Некоторые следы прежнего затворничества женщин сохранились еще во внутреннем расположении домов и особенно в одежде: закутанныя в длинные мантии или плащи, азорки пробираются по улице, точно призраки. Многие еще носят капюшон, крылья которого сближаются напереди, оставляя лишь узкое отверстие, в которое особа может выглядывать, не будучи сама видимой. В западной части Сан-Мигуэля жена не имеет права идти рядом с мужем, когда они отправляются в гости или к обедне: она в почтительном отдалении следует за своим господином, который шествует величаво, на несколько шагов впереди. Прежде дамы среднего класса не могли даже выходить за покупками; они принимали торговцев на дому и покидали свой гинекей только для того, чтобы идти в церковь; было даже в обычае, что, при виде идущего на встречу мужчины, женщины отворачивались к стене, чтобы избежать взгляда постороннего.

Возрастание населения идет очень быстро, благодаря постоянному перевесу рождений над смертными случаями. Семьи очень многочисленны, и пропорция детей, умирающих в раннем возрасте, относительно весьма не велика; однако, переживание слабых, говорят, влечет за собой некоторое ухудшение расы, и теперь на островах будто-бы не встретишь людей, которые по физической силе и крепости телосложения могли бы сравниться с крестьянами португальской провинции Миньо. Некоторые эпидемии появляются и здесь по временам. Хроники говорят о «морах», которые, вместе с мавританскими пиратами, опустошали народившиеся колонии. В настоящее время в архипелаге разгуливают гастрические и тифозные лихорадки, но топографическое распределение его городов и деревень уже само по себе ослабляет действие этих болезней. За исключением немногих мест, где призыв торговли вызвал к жизни более или менее скученные поселения, остальные жилища следуют одно за другим, в виде длинных улиц, по окружности островов, и таким образом, все эти жилища выставлены благодетельному влиянию морской бризы. Медик Буллар констатировал только два случая чахотки между своими больными. Пища крестьянина самая простая, но питательная; азорцы—большие едоки хлеба, который они пекут из маисовой муки: им надо его, в среднем, по крайней мере два килограмма (почти пять фунтов) в день на человека, и они употребляют хлеб со всеми другими своими явствами, овощами, рыбой, плодами. «Все ешь с хлебом—будешь здоров», говорит их пословица.

Земли, несмотря на то, что они очень плодородны и возделаны на всей окружности островов до высоты 500 метров, недостаточны для прокормления увеличивающагося населения. Причина этого недостатка продовольствия должна быть приписана главным образом неравномерному распределению земельной собственности; во время путешествия Гонта, в 1840 г., число земельных собственников составляло лишь тридцать шестую часть общей цифры взрослых жителей. Хотя закон отменил маиораты, но старинное феодальное деление в большей части сохранилось до сих пор: остров Сан-Мигуэль почти весь принадлежит десятку крупных помещиков, как в первые времена колонизации; многие имения обнимают широкую полосу земли, простирающуюся от береговых утесов до конусов вулканов. Фермеры, правда, пользуются наследственным правом оставаться на обрабатываемой земле и продавать сделанные ими на ней улучшения; но налог, который они должны платить владельцу, составляет значительную часть, иногда половину годового дохода. Мелкие земельные владения немногочисленны, а крепостные пошлины и другие судебные расходы, сопряженные с переходом недвижимого имущества в другие руки, уничтожают действительную его ценность для мелкого сельского хозяина, который в конце концов видит себя обездоленным в пользу какого-нибудь законника или разбогатевшего эмигранта, вернувшагося из Бразилии. Оттого почти во всех семействах часть молодежи уходит искать счастья в чужой стороне: годовая цифра эмигрантов колеблется от двух до трех тысяч; итог сумм, ежегодно посылаемых этими выходцами своим родным, исчисляют в миллион франков. В десятилетие с 1872 до 1882 года из Понта-дельгадского округа эмигрировало 15.473 человека. Образовались даже пароходные общества специально с целью эксплоатировать это эмиграционное движение и регулярно направлять в разные края. К первым странам, выбранным азорскими переселенцами, к Бразилии, Соединенным Штатам и африканским владениям Португалии, в последнее время прибавились еще Сандвичевы острова. С половины настоящего столетия было несколько случаев, что азорские матросы с китоловных судов дезертировали, чтобы поселиться в Гавайе; но настоящий поток эмиграции начался только в 1879 году, после бедствия, которому подверглись апельсинные плантации. В конце 1880 г. португальская колония Гавайи состояла из 1.493 душ, в том числе 813 уроженцев Азорских островов, 420 с о. Мадеры и 120 из архипелага Зеленого Мыса; затем в 1882 году из одного только округа Понта-Дельгада слишком две тысячи азорцев переселилось на Сандвичевы острова; в 1884 г. в этом океанийском архипелаге насчитывали уже 9.377 португальцев, большею частию азорских выходцев. Особенно молодые люди бегут с Азорских островов, чтобы избавиться от военной службы и скучной гарнизонной жизни в какой-нибудь крепости Португалии. В силу недавно изданного закона, мальчики, имеющие более четырнадцати лет от роду, обязаны вносить при отъезде сумму, необходимую для найма, в случае надобности, заместителя; но закон этот часто обходится.

Земледелие составляет главный промысел азорцев. Орудия, употребляемые пахарями, очень примитивны, а бороны даже напоминают времена каменного века: это просто-напросто деревянный брусок, усаженный на нижней стороне остроконечными кусками лавы. Но почва необычайно плодородна и возвращает сам двадцать и более посеянное зерно. Землевладельцы редко находятся в отсутствии из своих имений, как это обыкновенно делают крупные помещики в других странах; они постоянно живут на острове и принимают на себя все заботы и хлопоты по отдаче принадлежащих им земельных угодий в аренду; во многих местностях Сан-Мигуэля не найдешь пяди земли, лежащей без употребления; даже вершины скал, кажущиеся неприступными, и те засеяны иньямом. Пшеница очень хорошо родится на острове св. Марии, но на острове св. Михаила она быстро вырождается; кроме того, возделывают бобы, фасоль, сладкий картофель (пататы) и ямс или иньям, которые служат не только для народного продовольствия, но также для приготовления спирта и водки. Все роды культуры дают обильные урожаи, и севооборот во многих местах установлен таким образом, что собирают две жатвы в году; однако, продукты, вообще говоря, не так хороши, как на континенте и в других атлантических архипелагах.

Лакмусовый ягель, лишай, растущий на скалах, который прежде употребляли в большом количестве для окраски тканей, был первым прибыльным товаром отпускной торговли; он составлял монополию казны, как доход, предназначенный специально на «булавки» королевы, и продавался по очень хорошей цене. Культура пастели также обогащала Торсейру и другие острова в первое время колонизации; сахарный тростник был источником благосостояния для Виллафранки. Виноградники до половины настоящего столетия, когда большая часть их была истреблена грибком oidium, доставляли довольно посредственное белое вино, небогатое сахаром, но обильное; затем апельсинные плантации заменили виноградники и так успешно, что Сан-Мигуэль отправлял в Лондон ежегодно до 250 миллионов апельсинов, ценностью почти на 3 миллиона франков; но апельсинные деревья были поражены «течью» или «слезой» (lagrima), затем другими болезнями, и торговля этим продуктом сократилась на три четверти и даже более против прежнего времени. Так, наприм., в 1885 г. с о. Сан-Мигуэля было вывезено только 131.141 ящик т.е. 50 миллионов апельсин. Новозеландский лен (phormium tenax), неизвестно с какого времени произростающий на этих островах, даже на самых бесплодных землях, утилизируется теперь местными ткачами. Ананасы, разводимые в теплицах, превосходного качества и находят очень выгодный сбыт. С 1878 года азорцы занимаются также, и с успехом, культурой чая: одна плантация заключала в 1885 г. до 27.000 чайных деревьев. Но важнейший продукт сельского хозяйства составляет все-таки кукуруза, и каждый год, несмотря на огромное потребление внутри страны, значительное количество этого хлеба вывозится за границу. Что касается земледельческого населения, то оно крайне бедствует, несмотря на плодородие обрабатываемой им почвы; в обыкновенное время поденная плата сельских рабочих колеблется между 85 сантимами и полутора франками, и только в страдную пору доходит до 3 франков.

В прежнее время островитяне носили одежду исключительно из тканей туземного производства, но дешевизна иностранных сукон и бумажных материй почти совершенно убила местную промышленность. Фабрик и заводов в собственном смысле на островах не имеется, есть только несколько мельниц, кожевень и сыроварень; азорцы, но занимающиеся земледелием, почти все промышляют торговлей. Движение торгового обмена возрастает с каждым десятилетием: оно почти удесетярилось в период с 1830 по 1880 год; однако с этого времени болезнь апельсинных деревьев имела следствием уменьшение торговой деятельности, которая теперь понемногу оправляется от пережитого кризиса.

Санта-Мариа, ближайший к Португалии и к Мадере остров Азорского архипелага,—один из самых малых и наименее населенных; но прежде он, повидимому, имел более значительные размеры, судя по тому, что его морской пьедестал, размытый волнами, которые нагоняет страшный западный ветер, тянется на довольно большое расстояние на северо-западной стороне острова. Километрах в сорока к северо-востоку от острова св. Марии, скалы Формигас и Формигон, «муравьи карлики, окружающие муравья-великана», тоже не что иное, как остатки бывшего островка, длиною около 10 километров. Но если море разрушило часть основания, на которой покоилась Санта-Мариа, то этот остров увеличился с другой стороны, благодаря поднятию подводной её части: следы прежних берегов видны на окружности острова до 90 метров высоты. Кажется, эта западная оконечность Азорского архипелага давно уже не подвергалась вулканическим извержениям или вспышкам: ни в одном из кратеров острова не заметно шлаков недавнего происхождения, а вылившиеся прежде потоки лавы выветрились, частию даже покрылись перегноем и растительностью. Санта-Мариа отличается от других Азорских островов присутствием слоев известняка, который образовался под водой до поднятия берегов; эти отложения, относящиеся к концу миоценовой эпохи, деятельно разрабатываются обжигальщиками извести, которые отправляют добываемый продукт в город Понта-Дельгада, на остров Сан-Мигуэль; красная глина, находимая на острове Санта-Мариа, идет на приготовление пуццоланы.

Главное поселение острова св. Марии, Вилла до-Порта, или «город Порта», не заслуживает этого имени: его бухточка, простая вырезка южного берега, открыта западным и южным ветрам; стоянка в ней неудобна, и часто корабли принуждены бросать якорь в рейде, готовые бежать при первом тревожном сигнале. Санта-Мариа—один из тех островов, которым приходилось всего более терпеть от набегов пиратов, алжирских и французских, в шестнадцатом столетии. В сухие годы ему грозит недород, иногда голодовка.

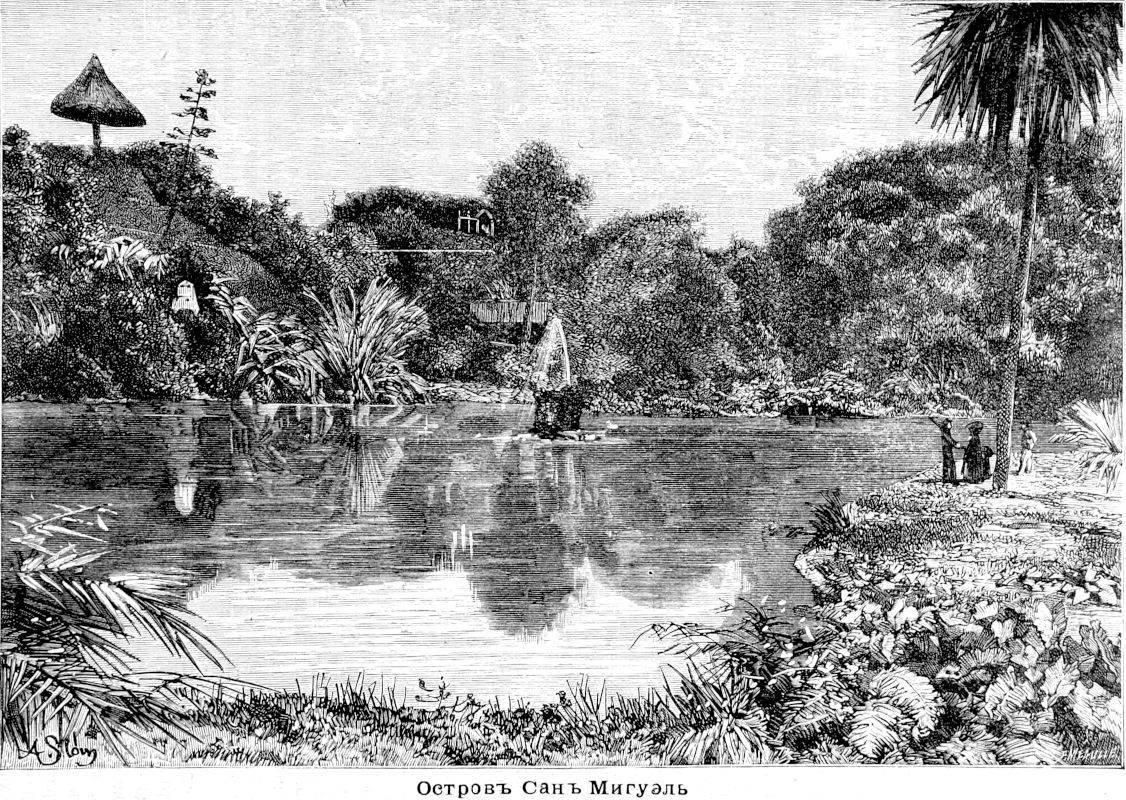

Сан-Мигуэль, самый большой и наиболее населенный из Азорских островов (он заключает почти половину общего числа жителей архипелага), состоит в действительности из двух отдельных земель, промежуток между которыми был заполнен целым рядом извержений. Множество вулканических конусов, издали напоминающих своей формой ряд кротовых горок, занимают это промежуточное пространство, над каменистой равниной, образованной потоками лавы, которые вылились с двух первоначальных островов. Вулканический пепел, перемешанный с обломками этих лав и видоизмененный действием дождей, дал слой плодороднейшей земли, которая сделалась земледельческой областью Сан-Мигуэля: в этой местности и сгруппировалось огромное большинство населения.

Над восточной частью Сан-Мигуэля, которая походит на о. св. Марии видом своих изрытых скатов и выветрившихся лав, господствует высшая вершина острова, Пико-да-Вара, бывший вулкан, ни разу не приходивший в действие со времени прибытия в край поселенцев; в лесах, покрывающих склоны этой горы, попрятались первые африканцы, оставленные на острове, в 1444 году, когда сильные сотрясения колебали западные земли, при чем некоторые вершины гор были обращены в пепел и взлетели на воздух. К западу от Пико-да-Вара, неправильная цепь местами прерывается равнинами в форме цирков. Одна из них, открывающаяся на южной покатости острова, носит название долины «Печей», das Furnas; отсюда выходит ручей, называемый «Горячей рекой», Ribeira Cuente, спускающийся к морю узкой долиной, почва которой утилизируется для производства скороспелых плодов. На пространстве около 400 метров во всех направлениях земля изрыта бесчисленными отверстиями, из которых вылетают струи воды и паров. Некоторые ямки имеют диаметр не больше, чем у иголки: это по местному названию, «глазки», olhos, откуда выходят капельки воды и пузырьки воздуха; самый обильный ключ, известный под именем «котла», caldeira, бьет из земли в виде широкого снопа, взлетающего на высоту одного метра над уровнем бассейна; одно отверстие, прозванное «пастью ада», выбрасывает с шумом кружащиеся струи газа, тем более густые и беспорядочные, чем более волнуется внешняя атмосфера. Из окружающих скал, побелевших от действия кислот, вытекает дымящаяся вода, и даже в самом ложе ручья существуют горячие ключи, присутствие которых обнаруживается кипением воды и выделением пара на поверхности. Температура этих вод, из которых иные утилизируются в водолечебных заведениях, представляет большое различие, смотря по обилию водных площадей и свойству каналов, посредством которых подземная вода выходит наружу: некоторые источники имеют температуру 98 градусов, т.е. почти достигающую точки кипения; другие, напротив, едва заслуживают названия теплых вод, так как температура их не превышает 22 градусов; такая же разница замечается между различными ключами и в отношении минерализации. За последния три столетия долина Печей почти нисколько не изменилась по внешнему виду: единственные перемены, происходящие в этой долине,—обвалы, в том или другом месте, скал, распадающихся от действия фумаролл, да постепенное отложение толстых слоев кремнезема, в которых окаменевают растения: иногда большие деревья превращаются таким образом в камень.

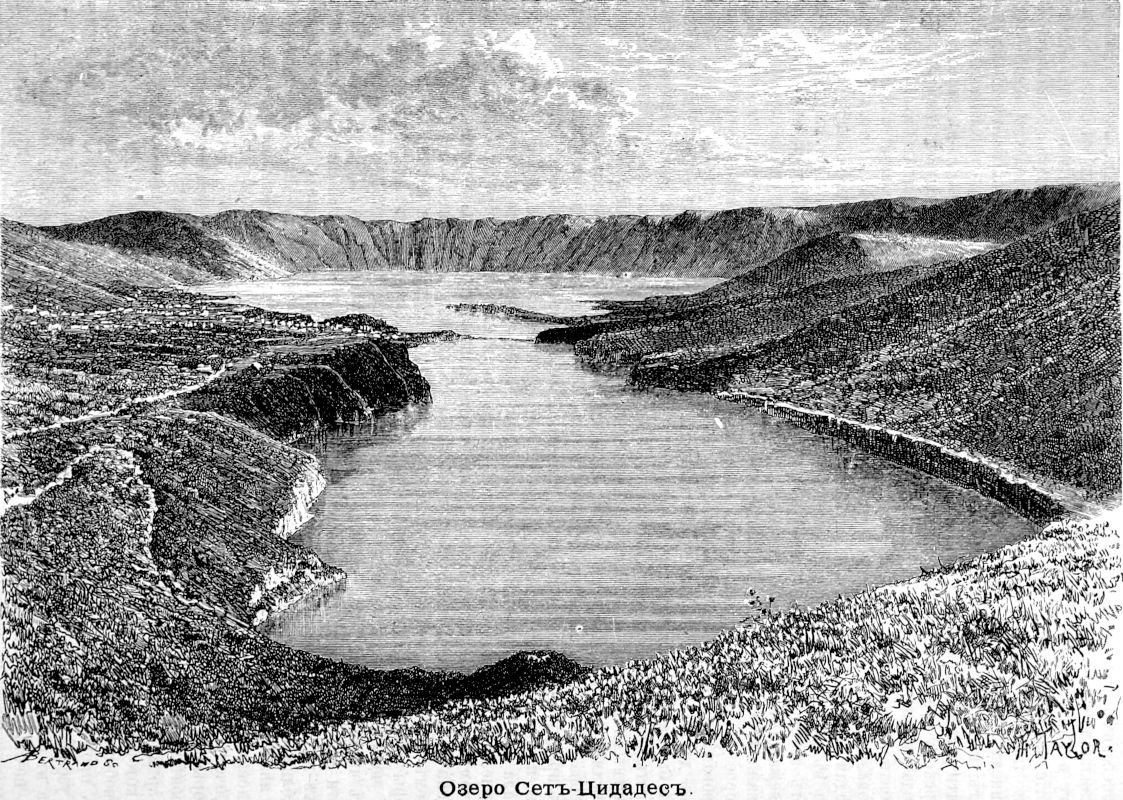

Горячие ключи и фумароллы встречаются во множестве и в остальной части острова, где они расположены по прямой линии, от востоко-юго-востока к западо-северо-западу, в том же направлении, как и самая ось архипелага. Сан-Мигуэль богат также озерами, бывшими кратерами, которые некогда извергали горящую лаву, а теперь наполнены дождевой водой. Одно из этих озер занимает овальную впадину непосредственно к западу от долины Печей; соседнее озеро, имевшее 5 километров в окружности и более 30 метров глубины, было совершенно засыпано пеплом во время извержения 1563 года: теперь оно так и называется «Сухое озеро», Lagoa Secca. Километрах в десяти оттуда, озеро Конгро (Lagoa do Congro) наполняет кратер, крутые стены которого вздымаются на 90 метров над уровнем воды. Далее, другое альпийское озеро, называемое «Огненным», Lagoa do Fogo, поместилось в жерле, разверзшемся в 1563 году. Высокая гора, Volcao, или «Вулкан» по преимуществу, исчезла вся целиком, улетучилась, превращенная в пепел и куски пемзы, ниспадавшие на остров и на океан: ручьи, засыпанные дождем раскаленной пыли, перестали течь на целые две недели; каравеллы, плававшие на расстоянии 400 километров от Сан-Мигуэля. были покрыты по всей палубе пеплом и лишь с большим трудом могли пролагать себе путь в море сквозь сплошной слой пемзы; говорят даже, что вулканическая пыль была доносима ветром до самой Португалии. Когда черная туча, скрывавшая театр извержения, рассеялась, островитяне увидели, что профиль гребня совершенно изменился. К западу от Огненного озера хребет острова представляет наиболее глубокую выемку; большая дорога, идущая с одного склона на другой, между Понта-Дельгада и Рибейра-Гранде, переходит порог на высоте 210 метров, поднимаясь с одной стороны, понижаясь с другой, без крутых всходов и спусков.

Западная оконечность острова Сан-Мигуэль почти вся занята большим круглым кратером замечательно правильной формы. Края его по всей окружности, длиной около 15 километров, иззубрены действием дождей, и несколько вулканических конусов, расставленных через известные промежутки, господствуют над обширным амфитеатром: самый высокий из них, Пик Креста, Pico da Cruz, на юго-востоке, достигает 846 метров; водная площадь, наполняющая дно большого кратера, лежит всего только на высоте 264 метров. Существует легенда, что это жерло разверзлось в 1484 году, т.е. в тот самый год, когда первые жители были оставлены на острове Кабралем; однако, геологическое изучение кратера не подтверждает этого рассказа туземцев, внушенного, очевидно, любовью к чудесному. Точно также следует смотреть как на плод народного воображения на самое имя «Caldeira das Sete Cidades», «Котел Семи Городов», данное этому обширному амфитеатру вулканического происхождения: без сомнения, жители острова думали, что здесь, на дне вод, покоятся, поглощенные разверзшейся землей «Семь городов» Антилии, основанных семью легендарными епископами, бежавшими из Португалии во время нашествия мавров. Наибольшая глубина подводной части кратера превышает 106 метров: с этой глубины, вероятно, и вылетал некогда пепел при извержениях. Зеленая водная площадь «Большого озера», Lagoa Grande, занимает северную впадину Кальдейры, но узкая коса, едва выступающая наружу, отделяет ее от другой водной площади, «Лазурного озера», Lagoa Azul, которое простирается до основания лесистых откосов, в южной части амфитеатра. Живописная деревня рассыпала свои домики по скатам до самой перегородки, разделяющей два озера, и четыре вулкана с кратером высятся в разных частях котловины. Каждый из двух южных вулканов содержит маленькое озеро на дне своей верхней чаши. Говорят, что глубокия галлереи, откуда жидкая лава изливалась прямо в море, проходят сквозь всю толщу стены «Семи городов».

В соседстве этой котловины «Семи городов», у острова Сан-Мигуэля уже в исторические времена не раз появлялись новые подводные вулканы. Так, близ южного берега, против порта Виллафранка, в море виден кратер замечательно правильной формы, внутри которого мелкие суда находят безопасное убежище во время бури; но эпоха появления этого подводного вулкана не известна. Первое извержение, которое азорцы наблюдали в открытом море, относится к 1638 году. Тогда из недр океана, к юго-западу от мыса Феррариа, вылетал столб пепла, по выражению хроники «такой высокий, как три башни, поставленные одна на другую», и мало-по-малу из-под воды выступил черноватый конус; но этот новорожденный остров просуществовал всего несколько месяцев: первые зимния бури разрушили его, и от вулкана осталась только высокая, лежащая близко от поверхности, мель. К юго-западу от того места, где стоял этот эфемерный остров, в 1811 году появился другой—знаменитый Сабрина, названный так по имени английского фрегата, экипаж которого оставался в продолжение нескольких недель очевидцем этого морского извержения. Столбы пепла и шлаков, следовавшие один за другим через известные промежутки, поднимались гораздо выше утесов соседнего берега, на 200 метров и более; облако паров, облегавшее верхнюю часть колонны обломков, кружилось в воздухе. как исполинское колесо; молнии пронизывали по всем направлениям темную массу вертящихся облаков; смерчи, двигавшиеся наклонно от действия ветра, вздымали огромные волны вокруг центрального извержения. На четвертый день показалась черная полоса берега Сабрины, которую можно было принять за высунувшуюся спину какого-то чудовища; по прошествии трех часов остров имел уже 6 метров высоты и принял форму разорванного кратера, около 450 метров в окружности, откуда во время отлива вода выливалась в виде кипящей реки, а при следующем приливе море снова наполняло опорожненную лагуну острова. Шестнадцать дней спустя после начала извержения вулканический конус достиг максимума своих размеров: 75 метров в вышину и 1.850 метров в окружности. Рассказывают—правда, голословно,—будто англичане поспешили водрузить свой флаг на новорожденной земле, обрадовавшись счастливому случаю, который давал им место для сооружения крепости в центре океана; но составленный из такого рыхлого и непрочного материала, как пепел и шлак, этот будущий новый Гибралтар не мог противостоять удару волн и мало-по-малу исчез под водой: вскоре после того лот находил глубину в 28 метров в том месте, где появлялся остров Сабрина.

Первое поселение португальских и «мавританских» эмигрантов на южном берегу Сан-Мигуэля носит просто имя Povoacao, т.е. «Деревня». Его сменила, в качестве главного города, Виллафранка, расположенная тоже на южном берегу, при рейде, который защищают от западных ветров вулканический островок и перешеек из мелей, соединяющий его с прибрежьем. Но в 1522 году этот город был совершенно разрушен извержением: потоки земли и ила, спустившись лавинами с гор, лежащих на севере, хлынули на Виллафранку и поглотили ее, вместе с пятью тысячами жителей; другие «земляные потопы», говорят летописцы, ринулись на разные другие пункты побережья и выдвинулись в море в виде мысов.

Виллафранка, родина знаменитого путешественника Бенто-де-Гоэс, проникшего в центр Азии в начале семнадцатого столетия, снова сделалась многолюдным городом и ведет непосредственно торговлю с Англией. Но на степень столицы возвысился другой город—Понта-Дельгада (Длинный Мыс), лежащий западнее, за большим местечком Алагоа, и на том же южном берегу: это четвертый город Португалии по числу жителей. Выступ берега, от которого он получил свое имя, несколько защищал его рейд от ярости западных ветров, но эта защита была недостаточна для кораблей, посещающих понта-дельгадский порт; в среднем насчитывали пятьдесят дней в году, когда прекращалось всякое сообщение между судами и твердой землей. Поэтому в шестидесятых годах, в эпоху большого развития торговли апельсинами, приступили к постройке жете, длиной в 850 метров, защищающего порт с южной стороны и загибающагося на востоке своим конечным молом: эта плотина защитит якорную стоянку от всех ветров, и сотни судов найдут место в порте. Более половины внешней торговли Азорских островов ведется через Понта-Дельгаду (так в 1883 г., в этом порте перебывало 322 судна, общей вместимостью 165.765 тонн; ценность торговли с другими странами, кроме Португалии, составляла 3.410.000 франков). Вместе с тем, это—лучший город острова по обширности опоясывающих его садов и возделанных полей; благодаря удобным путям сообщения, он служит складочным пунктом для произведений северной покатости острова, где находится второй по важности город Сан-Мигуэля—Рибейра-Гранде. Маленькое поселение Копеллас, на северном берегу, замечательно как любимое дачное место богатых азорцев.

Между Сан-Мигуэлем и Терсейрой, но гораздо ближе к последнему из этих островов, в 1720 году на море родился островной вулкан, более высокий и более живучий, чем вулканы, появлявшиеся в водах Сан-Мигуэля; однако, составленный из таких же непрочных материалов, он тоже в конце концов исчез, и теперь, как показали промеры морского дна, не существует даже мели на том месте, где стоял этот конус вулканического пепла. В 1867 г., по другую сторону острова Терсейра, близ деревни Серрета, занимающей его западную оконечность, образовалась новая подводная горка из вулканических шлаков, не доходившая, впрочем, до поверхности моря. Целые месяцы перед тем почва часто колебалась; иногда насчитывали по пятидесяти и более сотрясений в день, и некоторые были настолько сильны, что опрокидывали дома: обитатели этого округа Терсейры жили все это время лагерем в садах. Наконец, желтовато-зеленый цвет моря, кипение его вод, сильные взрывы возвестили образование подводного вулкана; затем жители увидели выходившие из моря столбы воды и пара, которые поднимались на высоту нескольких сот метров и рассеивались в воздушном пространстве, в виде беловатых облаков; ракеты шлаков и камней пестрили жидкие столбы своими черными чертами и падали обратно в клокотавшие волны. Пары вылетали из моря многочисленными фонтанами на эллиптическом пространстве около 5 километров длиной, и километров на двадцать кругом вода была окрашена в желтый, в зеленый, в красный цвет от присутствия солей железа в растворе. Извержение продолжалось семь дней, затем поверхность моря приняла свой обычный вид, и подземный вулкан мало-по-малу понизился.

Остров Терсейра, или «Третий», имеющий овальную форму, состоит собственно из двух островов, как и Сан-Мигуэль. Средняя и восточная часть, с её «Котлом» (Caldeirao), и западная часть, доминируемая «Большим Котлом» (Caldeira) св. Варвары, принадлежат к различным периодам образования. «Котел»—это цирк около 10 километров в окружности, обставленный вулканами с кратером и сплошь заросший густым кустарником. С краев котловины Санта-Барбара, более высоких, виден весь остров, как на ладони, а вдали, по направлению от запада к югу, развертывается вся панорама центральных островов архипелага; в ясную погоду можно даже различить, на юго-востоке, неопределенные очертания Сан-Мигуэля. Последнее извержение, имевшее место внутри Терсейры, относится к 1761 году: лавы, вылившиеся в то время, еще слишком плотны, чтобы можно было обратить их в пахатную землю: уже издали можно заметить эти красноватые каменные реки, не имеющие другой растительности, кроме фиговых деревьев. Единственный остаток деятельности, сохранившейся во внутреннем очаге, обнаруживается выделением газа и водяного пара температуры 90 градусов: вокруг этих фумаролл отлагаются кристаллы серы, что дало повод назвать эту местность, расположенную в центре острова, «Серными печами» (Furnas d’Enxofre). Под застывшими потоками лавы прежних извержений часто находили большие деревья, принадлежащие, впрочем, к тем же породам, как и представители нынешней флоры: в старину туземцы считали эти окаменелые деревья остатками Ноева ковчега.

Некоторые из древних потоков лавы на Терсейре замечательны крайне жидким состоянием, в котором они должны были находиться при выходе из трещин почвы. Следствием такого их состояния было то, что под верхней корой лавы, охладившейся от соприкосновения с наружным воздухом, расплавленная масса продолжала свое движение, и после истечения оставила за собой пустое пространство внутри потока. Так образовались галлереи, которые тянутся на сотни метров в толще застывшей лавы. Очень интересное зрелище представляют эти длинные коридоры под скалами, украшенные сталактитами из черных кристаллов. Во многих местах вода, защищенная от испарения, скопляется там в виде маленьких резервуаров, куда женщины приходят наполнять свои кувшины. Одна из галлерей, оканчивающаяся близ города Ангра, служит руслом ручью, воды которого приводят в движение колеса нескольких мельниц.

Против южного берега Терсейры в море видны остатки древнего конуса извержения, разделенного теперь ударом волн на два островка, известные под именем скал Кабрас. Другой вулкан подводного происхождения существует до сих пор, соединенный с самым берегом: это Морро-до-Бразиль, высящийся к западу от порта Ангра. Стены его, состоящие из пепла, смешанного с обломками морских раковин, образуют разноцветный туф, которому атмосферные деятели придали на вершине форму зубцов и остроконечных пирамид; на всей приморской окраине основание горы иссечено глубокими гротами, где гнездятся голуби и морские ласточки. На вершине «Бразильской горы», получившей это название от красильного дерева, которое там прежде росло, находится котловина около 3 километров в окружности, заключающая два кратера неодинакового уровня, дно которых теперь обращено под пашни.

Форт, построенный на склонах вулкана, защищает Ангру, главный город Терсейры, бывший некогда оффициальной столицей Азорских островов; и теперь еще здесь имеет пребывание командующий военными силами архипелага. Уступая Понта-Дельгаде по размерам, Ангра представляет более монументальный вид. Ее прозвали «городом церквей»,—так многочисленны здесь храмы и монастыри; в оффициальных документах она носит пышный титул Angra do Heroismo, т.е. «Бухта Героизма», присвоенный ей в память сопротивления, которое она оказала десантному войску, присланному дон-Мигуэлем в 1829 году: войско это тщетно пыталось овладеть батареями города Прайя, расположенного при безопасной бухточке, на восточной оконечности острова. Осаждающие должны были поспешно сесть обратно на корабли, и Терсейра сделалась опорной точкой военных сил, которые постепенно отвоевали Азорские острова, затем Португалию и наконец вступили, в 1833 году, торжествующими победителями в Лиссабон, чтобы провозгласить там, королевой донну Марию да-Глориа.

На острове Терсейра бывали также аграрные возмущения, вследствие захвата общинных земель крупными землевладельцами.

Остров Грасиоза, т.е. «Прелестный», не заслуживает более этого названия по своей растительности. Это одна из тех азорских земель, где жители особенно усердно потрудились над истреблением существовавших прежде лесных богатств; но они тщательно возделывают ее, а города её, Санта-Круц и Прайя, оба на северном берегу, имеют кое-какую промышленность. Прежде население занималось тканьем полотен и шерстяных материй, которые находили сбыт за границу и вывозились даже в Бразилию; но теперь, конечно, немыслима никакая конкурренция между островком, затерянным среди беспредельного океана, и мануфактурными городами Европы и Америки. В настоящее время главный промысел Грасиозы—производство кирпича, который делают из красной глины, происходящей от разложения лавы. Пуццоланы, цементы, огнеупорные глины, продукты, которые можно изготовлять миллиардами тонн, эксплоатируя вулканы Азорских островов,—таковы, вероятно, будущие богатства этого океанийского архипелага.

Со времени прибытия португальцев, на Грасиозе не было извержений; даже значительные землетрясения редко случались; один теплый минеральный источник, смешивающий свою струю дымящейся воды с морской волной, да фумароллы углекислоты и сернистого водорода, наполняющие этими газами естественный грот на дне восточной кальдейры,—вот единственные внешния проявления вулканической деятельности. Посетители не всегда могут безопасно спускаться в эту пещеру с испорченным воздухом, дно которой занято маленьким озером теплой воды. Гартунг объясняет происхождение этой пустоты внутри скалы огромными пузырями газа, которые пробивались сквозь лаву, бывшую еще в жидком состоянии.

Сан-Жорже (о. св. Георгия), центральный остров средней группы и всего архипелага, отличается от других азорских земель формой и рельефом. Длинный и узкий, он расположен по линии, точно совпадающей с общей осью Азорской системы, и цепь его гор, которая тянется на пространстве около 50 километров, не заключает ни одного конуса или купола, выдолбленного на верхушке в виде глубокой котловины; на нем нет даже кратера в собственном смысле. Восточная часть этого острова, которая была первая колонизована фламандскими выходцами под предводительством ван-Гуэртера, пребывает теперь в состоянии покоя, тогда как западная, где находится главный город, Веллас, защищенный от западного ветра высоким мысом, подвержена еще частым сотрясениям. Колебания почвы, говорят, чаще всего ощущаются здесь к концу осени. По преданиям, собранным Бойдом, подводные вулканы уже трижды появлялись у западной оконечности острова—в 1691, в 1720 и в 1757 годах: в этом последнем году восемнадцать островков выступили на поверхность моря, но вскоре опять исчезли, уступая разрушительному действию волн. В эпоху цветущего состояния азорских виноградников остров св. Георгия производил лучшие вина в архипелаге; в наши дни жители его занимаются преимущественно скотоводством и отправляют значительное количество скота за границу.

Колоссальная конусообразная гора, «Пик» по преимуществу, вздымающаяся на 2.320 метров над центральной группой Азорского архипелага, имеет такой величественный вид, что остров, на котором она стоит, не получил даже особого имени: простой пьедестал исполинского вулкана, хотя его овальная окружность развертывается на пространстве 120 километров, он никогда не назывался иначе, как именем Пико, принадлежащим собственно поддерживаемой им горе. С обеих сторон острова почва постепенно повышается к Пику, очень полого на восточной, более круто на западной покатости. У собственно основания вулкана наклон становится значительнее, и правильный конус вершины так выпрямляется, что когда смотришь снизу, стенки кажутся почти вертикальными; оттого «Пик» часто сравнивали с громадной башней, поднимающейся выше пояса облаков. Издали, в ясную погоду, можно различить на вершине горы конечный конус, описываемый кратером, и на верхних склонах придаточные конусы, выдвинутые последовательными извержениями. Впрочем, очень редко представляется возможность рассмотреть вулкан во всех деталях его архитектуры: почти всегда, во всякое время года, он окутан туманом; вершина его еще реже бывает видна мореплавателям, чем вершина Тенерифского пика. По целым месяцам она остается закрытой облаками, и даже летом, в самую жаркую пору, снег, защищаемый парами от лучей солнца, держится в трещинах скалы. Немногим из предпринимающих восхождение на Пик удается дождаться такого счастливого момента, когда для них расступится густая завеса облаков, и достигнуть краев кратера, прежде чем спустится занавес над панорамой островов архипелага, рассеянных по синей поверхности океана. Обыкновенно уже на высоте 1.200 метров по склонам расстилается вокруг Пика нижний слой облачного покрова; когда пассаты дуют на уровне моря, контр-пассаты проходят в верхних областях атмосферы; раздельный пояс между ветрами обозначается слоем паров, который на Азорском Пике всегда лежит ниже, чем на Пике де-Тейде, в группе Канарских островов, потому что под более северной широтой возвратные ветры уже значительно спустились к морю. Скопления паров, окружающие Пик, разлагая поверхностную часть скал, способствуют образованию глинистой почвы, очень благоприятной для произрастания трав.

Со времени португальской оккупации здесь бывали сильные извержения, но ни одно из них не происходило в конечном кратере, труба которого выпускает лишь легкий столб пара, смешанного с углекислотой и сернистым водородом. Извержение 1572 года, кажется, отличалось от всех других вулканических пожаров азорского мира необыкновенной силой своих огней: колоссальный маяк, зажженный самой природой, освещал весь архипелаг, превращая ночь в день; свет его отражался даже в водах Сан-Мигуэля, отстоящего на 250 километров. Подобно Терсейре и Грасиозе, Пико в большей части состоит из лав, которые изливались в совершенно жидком состоянии и текли по скатам горы извилистыми кривыми; во многих местах встречаются подземные галлереи, образовавшиеся вследствие истечения ручья лавы, и пещеры, происшедшие от огромных пузырей газа, наполнявших расплавленную массу. Почти на всей окружности Пико, также как в Сицилии вокруг Этны, дождевые воды исчезают в пепле и пористой лаве, чтобы течь подземными ручьями; они снова выходят на поверхность только у самого моря, попеременно скрываемые приливом и открываемые отливом: в некоторых селениях крестьянки ходят на море полоскать белье в часы отлива, когда показываются подземные источники, бьющие ключем поверх соленой воды. Несмотря на естественную влажность климата и обилие дождей, жители Пико вынуждены устраивать цистерны, чтобы иметь достаточный запас пресной воды.

Хотя по пространству Пико гораздо больше своего соседа, острова Файяль, по цифре населения он лишь немногим превосходит этот последний. Рассказывают, что первые колонисты, поселившиеся на Файяле, не осмеливались переплывать пролив, отделявший их от Пико: вид грозной горы пугал их, точно вид сказочного великана. Тем не менее, остров вскоре был разделен на большие имения: богатые Файяльские роды завладели плодородными землями противоположного берега и поселили там земледельцев на условии отдавать помещику известную долю урожая. Благодаря культуре винограда, эти обширные имения на Пико сделались для их владельцев источником обогащения. В 1852 году производство вина, походившего на мадеру, простиралось слишком до 130.000 гектолитров (1.058.000 ведер); в следующем году грибок oidium сократил сбор на одну пятую, а несколько лет спустя виноградные лозы годились только для топки печей. С тех пор некоторые виноградники были вновь завоеваны для культуры: в них насадили фиговые и абрикосовые деревья, плоды которых идут на приготовление водки; жители занимаются также огородничеством, отчасти скотоводством (стада пасутся на горных лугах); но в общем производительность Пико, а вместе с тем и торговля Файяля значительно уменьшилась. Население этого обедневшего острова давало и дает наибольший контингент эмигрантов, сравнительно с другими Азорскими островами. Лагенс, столица острова,—бедный городок, расположенный на южном берегу, при лагуне, которую подумывают обратить в порт. Самые красивые дома на Пико—это те, которые жители Файяля построили против своего острова, чтобы проводить там летние месяцы, на берегу моря, вдали от мучителей-москитов.

Географически остров Файяль может быть рассматриваем как часть острова Пико; он отделен от последнего лишь небольшим проливом, глубина которого не достигает и 100 метров: туфовый островок, изгрызенный волнами, возвышает свои качающиеся башни между этими двумя островами. Файяль, т.е. «Буковый лес», не имеет более деревьев, от которых он получил свое имя; теперь мирику, принятую первыми мореплавателями за бук, можно встретить еще, «как в последнем убежище», только в центральной котловине острова, в жерле, имеющем около 400 метров глубины и более 6 километров в окружности; стены этого огромного цирка, состоящие из лавы, разделены на правильные контрфорсы глубокими расселинами, резко выделяющимися, в виде черных полос, на зеленом фоне растительности. На дне кратера виднеется маленькое озеро. Из всех Азорских островов Файяль наилучше возделан и производит лучшие плоды, апельсины, абрикосы, бананы; жители его самые трудолюбивые и промышленные между населением архипелага: кроме земледелия, они занимаются ткачеством, а женщины выделывают для иностранцев тысячу мелких вещиц, между прочим, очень хорошенькия кружева из волокон алоэ.

Горта, или Хорта, столица острова и соперница Понта-Дельгады по внешней торговле, расположена в прелестной местности, в виду Пика и у выхода плодоносной долины «Фламандцев», названной так по первым, поселившимся здесь, колонистам, между которыми находился Мартин Бегайм, знаменитый космограф из Нюренберга. Трудно сказать—обязана ли Горта своим именем её основателю, фламандцу ван-Гуэртер, или ее прозвали «Садом» (Horta) за плодородие окружающей местности. Как бы то ни было, между азорскими городами нет ни одного, который бы превосходил столицу Файяля разнообразием флоры, туземной и экзотической, который мог бы похвалиться такими прекрасными тенистыми садами и рощами, где собраны деревья Европы, Америки и Австралии. Благодаря обилию овощей и других продуктов на рынке Горты, она сделалась обычным сборным местом американских китоловов, посещающих эти воды; из молочных продуктов особенно славится своим превосходным качеством масло, которое вывозится отсюда даже в Лиссабон. Движение судоходства в порте Горты выразилось в 1882 г. следующими цифрами:

156 парусных судов, вместимостью—43.598 тонн; 67 пароходов—98.403 тонн; всего: 223 судна, вместим.—142.001 тонна.

Горта обладает лучшей во всем архипелаге якорной стоянкой. Самая масса острова защищает ее от западных ветров, наиболее опасных в Азорском море; на востоке Пико, на северо-востоке Сан-Жорже закрывают ее также от волнения и бурь; наконец на юге, две вулканические горки, соединенные с о. Файяль узкими перешейками, отражают волны, набегающие с юга. Одна из этих горок носит имя «Горелой» (Queimado), другая, monte Aguia, т.е. «Орлиная гора», или вернее Guia, т.е. «Путеводитель»,—названная так, без сомнения, потому, что указывает кораблям вход в рейд,—обращена к морю разорванным краем кратера, куда проникают волны: этот порт, прозванный «Котлом ада», хорошо защищен туфовыми стенками и служил местом убежища для мелких судов во время бури и сильного волнения. Недавно построенный волноразбиватель опирается о «Горелую» гору и продолжается на юг от якорной стоянки Горты; он прикрывает гавань площадью в 12 гектаров.

Флорес и Корво, отделенные от других Азорских островов морским пространством около 250 километров, а друг от друга проливом в 18 километр. ширины и более 1.500 метров глубины, составляют как бы особый мирок. Сношения между этими двумя островами и восточными группами редки, разве только сношения по делам управления с Гортой, главным городом провинции; впрочем, жители Флореса и Корво, отважные моряки, ведут торговлю непосредственно с Португалией и Бразилией, и многие из них поступают матросами на американские китобойные суда. Коровы на о. Корво, разновидность, происшедшая от алгарвской породы, едва-ли не самые маленькия во всем свете: самые крупные из них ростом не выше 90 сантиметров, т.е. величиной с большую собаку; впрочем, они замечательно пропорционально сложены. По их климату, теплому, но сырому и ветряному, два названные острова могут считаться по преимуществу азорскими землями: дожди там обильнее, чем в других местах, бури внезапнее, растительный убор ярче зеленеет; густые ковры дерна и мха задерживают воду на высотах и выпускают её лишь маленькими струйками, текущими во всякое время года. Флорес, хотя обезлесенный, остается все-таки «Цветущим» островом: скаты и долины его необычайно плодородны. Разнообразие растительных видов тем более заметно на Флоресе, что этот остров, а также и Корво в меньшей степени, отличаются от других Азорских островов более неровным рельефом. Все склоны гор изрезаны глубокими долинами, которые правильно расходятся от центра острова к приморской окружности. Причина тому—древность лав, из которых состоят эти два западные члена Азорского архипелага: так как впродолжении длинного ряда веков не было новых излияний лавы, которые бы разливались поверх существующих застывших потоков, то дожди постепенно вырыли в толще этих последних широкия долины, где некогда росли густые леса, а ныне раскинулись богатые плантации и тучные нивы. Летописи Флореса и Корво не упоминают ни одного извержения, ни одного сильного землетрясения. В кратерах нет более фумаролл, теперь в них встретишь только поросли кустарника, пастбища, маленькия озера. Большая кальдейра на Корво, занимающая половину острова, имеет наиболее правильную форму из всех вулканических котловин Азорского архипелага: это овал, около 7 километров в окружности, с краями от 600 до 700 метров высоты, перерезанными во многих местах оврагами, которые с одной стороны расходятся по направлению к морю, с другой сходятся у внутреннего озера. Туземцы говорят, что дно этого кратера представляет в миниатюре земли архипелага.

Когда-то в давнее время,—так гласить одна легенда, вероятно, арабского происхождения, сообщаемая португальским писателем де-Гоэс,—на одном из мысов северо-западной оконечности острова Корво, господствующих в одно и то же время над кратером и над океаном, стояла иссеченная из камня статуя всадника на коне. Воздвигнутая древними мореплавателями, которые завещали свою науку грядущим народам, каменная фигура простирала правую руку к заходящему солнцу, показывая дорогу в Америку: «Ищите в той стороне,—казалось, говорила она,—по следам солнца, и вы найдете другую половину мира». Можно ли придумать более грандиозное представление идеи человеческой солидарности, проходящей через все века? Материки западного полушария погрузились в мрак забвения, но на крайнем выступе океанийских земель каменный человек ждал из века в век прохода какого-нибудь заблудившагося корабля, чтобы указать ему путь к потерянной части света. Так новая эпоха должна была примкнуть, как следующее звено, к цепи древних времен.

Азорские острова, соединенные, по управлению, с Португалией, как составная часть королевства, делятся на три округа, подразделенные на 22 concelhos и 125 общин. Каждый округ управляется выборным колониальным советом и областным гражданским правлением, зависящим непосредственно от метрополии. Этот архипелаг посылает в Кортесы восемь депутатов, из них четыре от Понта-Дельгада и по два от каждого из остальных округов.

Следующая таблица показывает распределение островов по округам, а также число жителей отдельных островов и главных городов:

| Округи | Острова | Население в 1881 г. душ. | Средн. чис. жит. на 1 кв. клм. |

| Понта-Дельгада | Санта-Мария | 6.045 | 58 |

| Сан-Мигуэль | 165.169 | 163 | |

| Ангра | Терсейра | 44.340 | 77 |

| Грасиоза | 13.296 | 289 | |

| св. Георгия | 16.630 | 160 | |

| Горта | Файяль | 24.000 | 145 |

| Пико | 28.921 | 63 | |

| Флорес | 9.000 | 188 | |

| Корво | 1.500 | 83 |

По переписи 1890 г., население Азорских островов определилось в 256.000 душ.

Главные города: Понта-Дельгада (о. Сан-Мигуэль)—17.135 жит.; Рибейра-Гранде—11.800 жит., Алагоа—10.765 жит.; Ангра-до Героисмо (о. Терсейра)—11.070 ж.: Горта (о. Файяль)—7.570 жит.