V. Канарский Архипелаг

Эта группа океанских земель, гораздо более близкая к материку, чем другие Атлантические острова (разстояние между островом Фуэртевентура и крайним выступом африканского побережья всего только 107 километров), была известна уже с первых времен истории. Это те самые «острова Блаженных», о которых говорят греческие поэты, острова, где герои наслаждались вечной жизнью, в восхитительном климате, где неведомы были ни холод, ни буря. Но ни один тогдашний географ не мог указать точное местоположение этих «Счастливых островов», которые в уме древних смешивались со всеми атлантическими землями, лежащими в великой «реке Океане» по ту сторону Ворот Геркулеса. Финикияне, конечно, знали эти острова, говорит Страбон, но они держали в секрете свои открытия, и даже в перипле карфагенянина Ганнона упоминаются только прибрежные острова, в которых невозможно признать Канарского архипелага, если только не предположить, что Тенериф есть та «страна Благоуханий», откуда изливались к морю пылающие потоки, и где высилась огромная гора, названная мореплавателями «Колесницей богов». Однако, по мнению Франсуа Ленормана, имя Юнония, которым Птоломей обозначает один из островов, доказывает, что карфагеняне имели там поселения, так как их главную богиню, Танит, греки и римляне уподобляли Юноне. Древнейшие дошедшие до нас документы, пытающиеся определить точное местоположение Счастливых островов, относятся к эпохе римского могущества, и Плиний, сообщая свидетельство иберийских мореплавателей, передаваемое некиим Статием Себозом, первый дал одному из этих островов имя Canaria, которое осталось за ним доныне, и которое теперь распространили на всю группу. По мнению Федерба, это имя архипелага происходит от берберского названия Канар или Ганар, которое прежде было присвоено побережью континента, лежащему в соседстве Канарских островов. Уолофы и теперь еще называют Ганаром страну, простирающуюся на север от Сенегала. Нужно заметить также, что Птоломей дает имя Canaria одному из западных мысов Африки, а Плиний перечисляет племена канарцев между населениями, живущими вокруг Атласских гор.

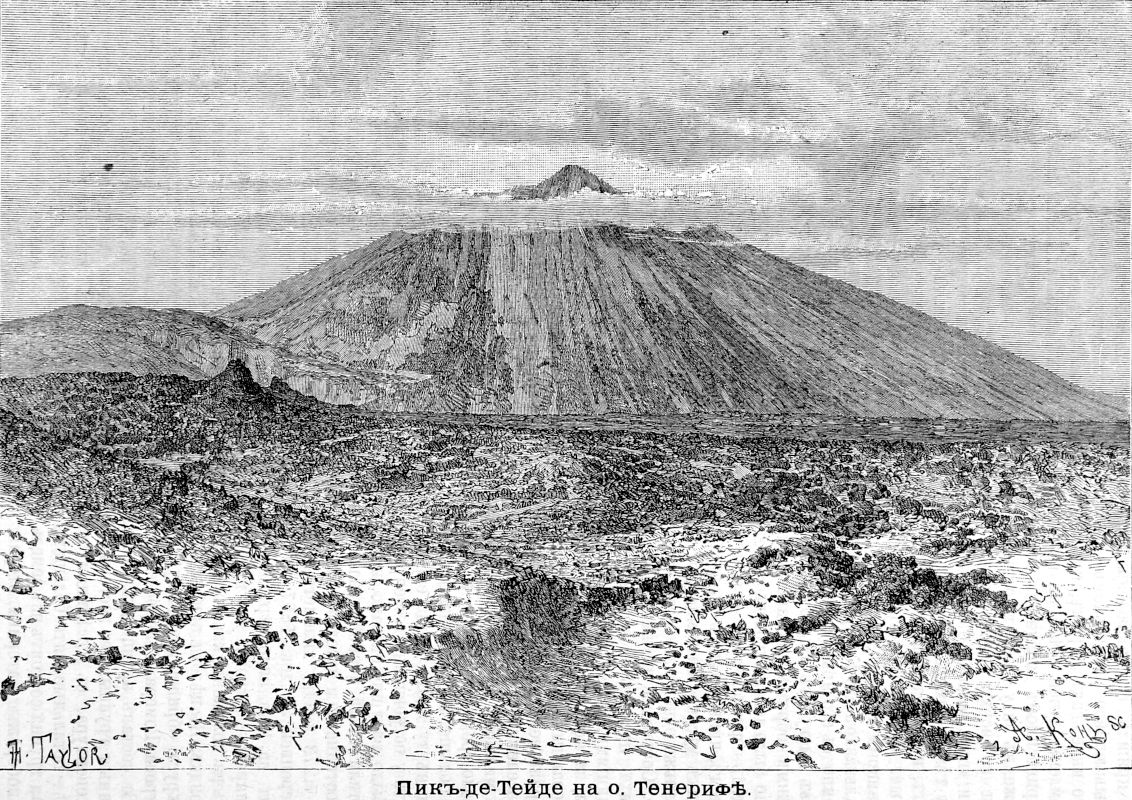

Из островов, упоминаемых древними писателями, только два могут быть отождествлены по самому их имени—Canaria, ныне la Grande Canaria, «Большой Канарский остров», и Nivaria, или «Снежный», без сомнения, тот остров, где высится покрытый снегом пик де-Тейде. Так как этот последний остров назван самым отдаленным от Геркулесовых Ворот, то можно думать,—если не предполагать перестановки в указанном порядке,—что три западных острова, Гомера, Пальма и Ферро, остались неизвестны древним; другие, упоминаемые ими острова, нужно искать в группе, обнимающей Ланзарот, Фуэртевентуру и соседние маленькие архипелаги. Многие островки, простые скалы, были забыты в их номенклатуре; впрочем, и теперь, для краткости, обыкновенно называют только семь больших Канарских земель, хотя, вместе с группой Сельваген, архипелаг Счастливых островов заключает шестнадцать отдельных земель. Арабский писатель Эбрази перечисляет семнадцать островов «известных людям» в Темном море, простирающемся на запад от Африки; но по его описанию невозможно догадаться, о каких именно островах он говорит. Тем не менее общее мнение ученых таково, что арабы не только знали острова Халидат или «Вечные», но что они даже жили рядом с берберами на восточных островах этого архипелага. Ибн-Саид, писатель тринадцатого века, говорит, что «двурогий» Александр поставил на островах Халидат столбы с такой надписью; «Ни шагу далее!» Однако, тот же географ рассказывает подробно о путешествии мореплавателя Ибн-Фатимы на юг от мыса Бохадор и его крушении на Аргуинской мели. Один из новейших португальских исследователей, Маседо, старается, напротив, доказать, что арабы не знали о существовании Канарских островов, и что их географы ограничивались повторением, в искаженном виде, текстов древних авторов, относящихся к островам Блаженных.

В то время, как португальские моряки,—которые впоследствии так прославили свое отечество морскими открытиями или исследованиями и первые объехали вокруг света,—еще только делали попытки пробраться вдоль африканского берега и обогнуть его мысы, Канарские острова, лежащие к югу от мыса Нун и в открытом море, вдали от побережья, давно уже посещались мореплавателями других наций. До смелых предприятий кормчего Жиль-Эаннес португальцы не отваживались переходить мыс Нун, «Нет», противопоставленное им природой: они только в 1436 году впервые обогнули мыс Бохадор и подводные камни, которыми он продолжается на несколько миль в море, тогда как генуэзцы уже в конце тринадцатого столетия знали Канарские острова, и один из этих островов, Ланзарот, был даже занят одним из их сограждан. «Медицейский портулан» констатирует это территориальное приобретение генуэзцев; с другой стороны, Петрарка, родившийся в 1304 году, сообщает нам, что уже за «целый человеческий век до него» генуэзская флотилия доходила до Канарских островов. Ланзарот, самый северный из семи больших островов, назван так по имени генуэзского завоевателя, нормандского происхождения, Ланселота Малоазеля или Lansiloto Malocello (Lanzaroto Marocello), род которого был одним из самых могущественных в Генуэзской республике с начала двенадцатого до конца шестнадцатого столетия. В 1402 году, когда нормандцы Бетанкура заняли остров Ланзарот, они нашли там «ung vieil chastel que Lancelot Maloesel avoit jadiz fait faire, celon ce que l’on dit» (старый замок, построенный, как говорят, Ланселотом Малоэзель).

В четырнадцатом столетии Канарские острова были часто посещаемы европейцами, пиратами или потерпевшими кораблекрушение, и с 1351 года портуланы представляют точное начертание архипелага, с теми же именами островов, которые они носят и теперь, за исключением Тенерифа, который назывался «Адским островом», по причине его огнедышащей горы. Европейские короли начали оспаривать друг у друга эти океанские земли, и в 1344 году папа Климент VI подарил их одному из своих протеже, инфанту Луису-де-ла-Серда, которому он дал титул «принца Фортуны»; но новый монарх не имел достаточных рессурсов, чтобы вступить во владение пожалованным ему королевством. Все экспедиции, предпринимавшиеся в эти воды, даже экспедиция, совершенная в 1341 году под предводительством двух итальянцев, Анджиолино ди-Таггия и Николози ди-Рекко, для короля португальского Аффонсо IV, носили характер разбойничьих похождений, имевших целью грабеж, а не завоевание. Как говорит хроника «Канарца»: «Lancelot souloit estre moult peuplee de gens; mais les Espaignols et autres corsaires de mer les ont par maintes fois pris et menes en servaige» (Ланселот имел много жителей, но испанцы и другие корсары много раз забирали их и уводили в неволю). Овладение архипелагом началось только с 1402 года, когда нормандец Жан де-Бетанкур высадился на остров Ланзарот во главе пятидесяти человек. Он был хорошо принят населением, впрочем, очень редким; но внутренние раздоры, недостаток продовольствия и боевых припасов, бесплодная экспедиция на Фуэртевентуру, вероятно, низвели бы и эту попытку, как все предыдущие, на степень простого набега пиратов, если бы Бетанкур не догадался предложить верховную власть над своими будущими завоеваниями королю кастильскому, в обмен на помощь людьми и деньгами. Благодаря этой поддержке, нормандцам удалось овладеть Фуэртевентурой (в 1404 году), затем островом Ферро (в 1405 году); но нападения их на другие острова были отражены, и только о. Гомера был присоединен преемником Бетанкура к владениям европейцев: нужно было, чтобы король Испанский декретировал присоединение архипелага, как непосредственной провинции своего государства, и взял в свои руки дело завоевания посылкой настоящих армий, чтобы восторжествовать, наконец, над мужественным сопротивлением туземцев. В 1493 году, год спустя после открытия Нового Света, Пальма и Гран-Канария были окончательно завоеваны; затем в 1497 г. menceys, или царьки, Тенерифа, за которыми долго гонялись, как за дикими зверями, были изловлены, подвергнуты обряду крещения и приведены в триумфе к королю кастильскому, для забавы двора. Завоевание продолжалось около ста лет.

Но его не считали законченным. Целые века воображению моряков чудились отдаленные острова, обрисовывающиеся в виде облаков на горизонте Темного моря; благочестивые легенды рассказывали про чудеса, которые будто бы там совершились, портуланы изображали эти земли в точном начертании; некоторые мореплаватели уверяли даже, что видели их собственными глазами; показывали с торжеством ветки и плоды, принесенные оттуда течением: оставалось только определить географическое положение этих неведомых земель по широте и долготе и оффициально взять их во владение именем какого-нибудь государя. В 1519 г., двадцать два года спустя после окончательного завоевания Тенерифа, король португальский уступил по трактату своему испанскому брату остров, еще «не найденный», но который, как были уверены, непременно должен быть где-нибудь к западу от Канарского архипелага. В 1526 г. была отправлена, в указанные воды, первая экспедиция на поиски восьмого острова. Искомого острова не нашли, но никто не смел отрицать его существование, в виду единогласных свидетельств. В 1570 г., после тщательного следствия, во время которого было допрошено более сотни свидетелей, отправились новые искатели, но были не более счастливы, чем их предшественники; затем в 1604 и 1721 годах испанское правительство опять снаряжало—и так же безуспешно—корабли для обследования тех областей моря. С своей стороны, португальцы с Азорского архипелага тоже производили поиски в этом направлении; наконец, с той же целью посылались в Атлантику тайные экспедиции разными спекулаторами, которых соблазняла мысль о сокровищах, могущих оказаться на новой земле. Описания вида искомого восьмого острова, даваемые моряками Пальмы и Гомера, были так определенны и согласны, что сомнение продолжало существовать после каждого безуспешного поиска. Так как абрисы этой земли, сделанные видевшими ее в туманной дали, все одинаково представляли профиль, подобный профилю о. Пальмы, то наконец пришли к заключению, что остров, показывающийся на дальнем горизонте, есть не что иное, как мираж, происходящий от преломления лучей света в влажном воздухе, приносимом западными ветрами; при том же, в виду того, что отныне море исследуется во всех направлениях, продолжать поиски этого острова было бы бесполезно. А между тем легенда о нем все еще существует, и представители, правда, немногочисленные, религии себастианистов, ожидающие возвращения инфанта, павшего на поле битвы при Альказар-эль-Кебире, надеются, что одновременно с его приходом и «не найденный» остров выступит из вод моря.

Таким образом испанское правительство должно было довольствоваться доставшейся ему в удел группой семи островов, которые, впрочем, принадлежат к числу замечательнейших местностей земного шара и могли бы быть также одной из богатейших стран в свете. Составляя провинцию королевства, на равных правах с его континентальными провинциями, «Счастливые острова» довольно бедны, за исключением нескольких привилегированных пунктов, и сравнительно с пространством мало населены. При одинаковой населенности с Мадерой, они должны бы иметь миллион жителей, но имеют их только около трехсот тысяч, в пять или шесть раз больше, как полагают, чем сколько имели в ту эпоху, когда европейцы пришли просить у островитян гостеприимства, которое им было радушно оказано, и за которое они отплатили такой черной неблагодарностью.

Пространство и население Канарских островов: 7.273 квадр. километр.; 291.625 жит. (по переписи 31 дек. 1887 г.); в среднем, 40 жит. на 1 кв. километр.

Канарские острова не представляют в своем расположении какого-нибудь правильного порядка. В целом они, правда, образуют дугу круга, обращенную выпуклостью к югу, но острова Гомера и Ферро лежат вне кривой. В состав архипелага входят две обособленные группы: на востоке, Ланзарот и Фуэртевентура, с соседними островами; на западе—остальные пять больших островов. Первая группа состоит из земель, параллельных побережью материка, вторая, напротив, расположена по оси, перпендикулярной к берегу. Два восточные острова стоят на общем пьедестале подводного нагорья: это острова-близнецы, тогда как другие земли Канарского архипелага выступают из глубокого моря, разделенные пучинами; в некоторых местах лот опускается на 200 метров, не доставая дна. Наконец, острова Ланзарот и Фуэртевентура отличаются незначительным горным рельефом, в сравнении с землями, лежащими далее в открытом море: на этих двух островах есть даже настоящие равнины и степи, как на соседнем материке, от которого они отделены рукавом моря.

Пространство и рельеф (высшие точки) Канарских островов, по Оливе, Арлетту, Видалю, Фритшу, Гартунгу:

Пространство: о. Ланзарот и соседн. островки—741; о. Фуэртевентура—1.722; о. Гран-Канариа—1.376; о. Тенериф—1.946; о. Гомера—378; о. Пальма—726; о. Ферро—278 кв. километров.

Высшие точки: Монте-Фамара—684 метр.; Орежас-дель-Аско—860: Позо-де-ла-Ниеве—1.898; Пико-де-Тейде—3.715; Гаражонай—1.340; Пико-де-ла-Круц—2.356; Альто-де-Мальпас—1.512 метр.

Впрочем, несмотря на различие рельефа, все острова архипелага, как восточные, так и западные,—вулканического происхождения, и почти на всей окружности усажены мысами, образовавшимися из застывших потоков лавы: словно железные стены окружают острова грозным оплотом. Не-эруптивные горные породы, встречающиеся на некоторых островах, первичные формации, или осадочные образования, играют в архитектуре Канарского архипелага гораздо менее важную роль, чем пласты огненного происхождения.

Самый вид островов свидетельствует о древности большинства трахитов, базальтов или обсидианов, извергнутых из недр земли. На западных островах почти на всей окружности скаты гор изрезаны глубокими оврагами (барранками), вырытыми в течение веков ручьями в толще скалы, так что теперь трудно распознать первоначальную форму огненных рек, некогда вылившихся из вулканов; во многих местах самые кратеры исчезли. Центральный остров, Гран-Канариа (Большая Канария), где в исторические времена не было ни одного извержения, из всех земель архипелага наиболее глубоко изрыт атмосферными деятелями, обтесавшими его скалы, как скульптор оболванивает глыбу мрамора. Внутри этого острова от действия дождей образовались обширные цирки, а обломки размытой почвы унесены в море: количество материалов, которое горы потеряли с эпохи их образования, представляет значительную часть первоначального островного массива. Отсутствие фумаролл и горячих ключей также служит доказательством более древнего происхождения Канарских вулканов, сравнительно с азорскими, столь богатыми фонтанами газа и кипящей воды.

Подземные очаги этого архипелага редко пробуждаются, и древние, повидимому, не слыхали о вспышках на островах Блаженных, если только пожар, о котором упоминается в перипле Ганнона, не относится к извержению пика де-Тейде,—что, впрочем, комментаторы считают невероятным. Как бы то ни было, в Канарском архипелаге со времени нового открытия его бывали большие излияния лавы, и сильные колебания почвы не раз потрясали города, лежащие вблизи вулканов; но эти явления были наблюдаемы только на трех островах—Ланзароте, Пальме и Тенерифе. Приводим здесь известные случаи значительного проявления вулканической деятельности на этих трех островах, с конца четырнадцатого столетия.

На Тенерифе: с 1385 по 1399 г., в 1430, 1440, 1444 (?), 1492, с 1604 по 1605 г. и в 1798 г.—извержения, и с 1704 по 1706 г.—землетрясения. На Ланзароте: с 1730 по 1736 г. и в 1824-25 гг.—извержения. На Пальме: в 1558, 1646 и 1677 гг.—извержения.

Летописи не упоминают об эфемерных островах из шлака и пепла, в роде тех подводных горок, которые появлялись в соседстве Азорских островов. Раз только, именно во время ряда извержений, продолжавшихся шесть лет (с 1730 по 1736 г.) в западной части Ланзарота, из моря вылетали, у самого берега, огненные фонтаны и столбы пара, затем из-под воды выступили шлаковые конусы и, постепенно увеличиваясь, примкнули, в виде мыса, к побережью острова. Груды пепла, выброшенного кратерами, превратили в озеро морскую бухту Жанубио.

Канарские острова, лежащие южнее Мадеры и ближе к африканскому материку, имеют климат более теплый и несколько менее ровный, сравнительно с португальским островом. Годовые колебания температуры здесь значительнее, не только на восточных островах, близких к Сахаре и причастных в известной мере к её климату, но и в западной группе, центр которой составляет Тенериф. Вот средние температуры времен года в городах Санта-Круц (по Эсколару) и Пуэрто-де-Оротава (по Гонеггеру), на острове Тенерифе, в градусах стоградусного термометра:

| Годовая | Весна | Лето | Осень | |

| Санта Круц | 21°,7 | 20°,5 | 24°,8 | 23°,4 |

| Пуэрто-де-Оротава | 20°,15 | 18°,96 | 23°,53 | 21°,38 |

| Зима | Самый теплый месяц | Самый холодный (январь) | Разность. | |

| Санта-Круц | 18°,1 | 26°,1 | 17°,7 | 8°,04 |

| Пуэрто-де-Oротава | 16°,75 | 23°,60 (авг.) | 16°,20 | 7°,4 |

На Канарских островах нет зимы в европейском смысле слова, так как температура этого времени года здесь выше, чем средняя годовая температура в Южной Италии; однако, самый холодный день имеет температуру 8 градусов Ц.; но лето иногда бывает слишком жарко для европейцев, особенно на восточных островах: восточный т.е. сахарский ветер появляется здесь гораздо чаще, чем на Мадере, и когда он дует, принося сухой, насыщенный пылью воздух, растительность блекнет, земля трескается, люди и животные изнемогают; иногда он нагоняет тучи саранчи; в 1588 г. эти живые облака были принесены ветром даже на Тенериф. В летописях Ланзарота и Фуэртевентуры приведены примеры, когда сахарские ветры, особенно юго-восточные, имели следствием страшные голодовки и обезлюднение островов. Но в западной группе попеременное движение бриз, поворачивающихся вместе с солнцем, умеряет жары, и гибельное действие восточного ветра редко дает себя чувствовать.

Канарские острова получают сравнительно меньшее количество атмосферных осадков, чем Мадера и особенно чем Азорский архипелаг; иногда по целым месяцам здесь ждут хорошего ливня, который бы освежил атмосферу; в среднем, насчитывают в году 300 дней без дождя. Правильные дожди начинаются обыкновенно к концу ноября и продолжаются два месяца: приносимые ветрами «снизу», т.е. западными, они прекращаются вместе с этими воздушными течениями. Образование облаков и выпадение дождей бывают также и в другие времена года, особенно весной, когда в этих водах встречаются ветры, имеющие разную температуру; зимой встреча воздушных течений порождает так называемые «торнадосы», местные циклоны, которые производят сильное волнение на море и подвергают опасности застигнутые врасплох суда; особенно памятен торнадо 1826 года, который был причиной нескольких кораблекрушений и опустошил деревни и культуры. Но большие циклоны, образующиеся в Антильском море, никогда не проходят над канарскими водами. В сухое время года, совпадающее с летом, с апреля по октябрь, вся атмосфера нижних слоев движется сплошной массой в направлении от северо-востока на юго-запад. Так правильно и непрерывно в этом периоде года веяние пассатов, называемых lа brisa, что всякое плавание парусных судов против воздушного течения совершенно прекращается: прежде, бывало, острова «на ветре» целых шесть месяцев не получали никаких известий с островов «под ветром». Хотя пассаты не приносят с собой дождей, но они в изобилии насыщены парами, захватываемыми во время их путешествия на поверхности моря; небо Канарских островов кажется тусклым от этих паров и никогда не представляет той чистой синевы, какою мы восхищаемся на полуостровах Средиземного моря. На острове Ланзароте слои шлаков, обращенные к пассатам, поросли мхом, тогда как скалы, невыставленные действию влажных ветров, остаются совершенно голыми. Каждый остров имеет свою banda, сухую «зону», которую промежуточные высоты лишают паров. На Тенерифе такой бандой называют южный берег, на Пальме—западную половину острова.

На высоких равнинах и склонах Канарских гор влажность значительнее, чем на берегу моря, благодаря трению воздушных слоев, движущихся в противоположных направлениях. Так, на боках пика де-Тейде слой облаков, занимающий среднее положение между пассатами и контр-пассатами, поднимается или опускается, смотря по высоте зоны соприкасания; он часто разрывается на полосы, распадается на облачки и беспрестанно меняет форму и вид,—увеличивается от присоединения облаков, прибывающих с северо-востока, выделяет из себя островки, увлекаемые воздушным течением на юг, но никогда не рассеевается, постоянно окружая пик своей кольцеобразной массой, часто отделенной от морских облаков широким разрывом. Можно измерять каждый день толщину массы паров, приносимой пассатами; в среднем, нижняя сторона облачного слоя находится на высоте от 1.200 до 2.000 метров летом и от 500 до 700 метров зимой: на этой-то высоте, ниже увлажняемых склонов, и вытекают ключи, перехватываемые жителями побережья, которые проводят их подземными галлереями в свои селения. На острове Тенерифе можно наблюдать три лежащие одна над другой воздушные площади: контр-пассат, пассат и морскую бризу. Город Лагуна расположен на плоскогорья, выставленном северо-восточному пассату, который в этом месте, вследствие отражения от гор, превращается в северо-западный ветер; с другой стороны, одна часть города подвержена действию бризы, которая дует с юга, поднимаясь по горным скатам. Гумбольдт в доказательство этого нормального расположения ветров один над другим приводит пример двух мельниц, которые почти всегда работали в одно время, при чем крылья одной приводились в движение северо-западным, а крылья другой южным ветром. Встречаясь на этой плоской возвышенности, как на «поле битвы», говорит Пиацци Смит, воздушные течения осаждают свои пары, и именно влажности воздуха город Лагуна обязан более деятельной растительностью, в сравнении с соседними склонами, выставленными действию одного лишь атмосферного тока; на крышах его домов растет кустами sempervirens urbicum, которого нигде но увидишь на жилищах, стоящих ниже. Таким образом жители Тенерифа и других гористых островов могут по произволу менять климат, изучать и выбирать температуру и влажность, какие им желательны. Благодаря этой привилегии, которою пользуются Канарские острова, как санитарная станция, число больных иностранцев, приезжающих сюда искать исцеления от недугов, или по крайней мере продления жизни, становится с каждым годом все значительнее. Весьма, вероятно, что в недалеком будущем эти острова превзойдут Мадеру годовым числом посетителей, хотя туземцы, опасаясь заразы, не особенно рады этим гостям. Канарские острова, правда, имеют ту невыгоду, что они более удалены от Европы; но зато они ближе ко всем поселениям африканского побережья, пребывание в которых так опасно для европейских эмигрантов; кроме того, здесь посетителю не грозит такая скука, как на Мадере, где он чувствует себя словно в большой тюрьме: благодаря пару, поездки с острова на остров не представляют теперь никакого затруднения; и наконец, самая природа является здесь в более грандиозном виде.

Менее обильно орошаемые атмосферной влагой, чем Мадера и особенно чем Азорская группа, Канарские острова не имеют такого зеленеющего наряда, как северные архипелаги; они представляют более тусклый вид, а местами почва их даже совершенно бесплодна. В соседстве побережья растительность почти совсем исчезает в общем колорите местности: преобладающие здесь мясистые растения синеватых оттенков сливаются с вулканическими туфами. На восточных островах, Ланзороте и Фуэртевентуре, не видно более ни лесов, ни больших площадей общежительных растений: общий вид страны принял уже характер степи. Но западные острова по крайней мере сохранили кое-где клочки леса; всех богаче большими деревьями остров Пальма, самый западный и наиболее щедро орошаемый дождями.

Если Канарские острова не имеют такого же растительного богатства по числу особей, то они значительно превосходят другие архипелаги количеством видов. Инвентарь канарской флоры, составленный Уэббом и Бертело, заключает в себе около тысячи видов, то-есть вдвое больше, чем сколько их имеет азорская флора. Впрочем, неизвестно в точности, какая именно часть здешней флоры должна считаться строго канарской, так как даже до прибытия европейцев туземцы берберы видоизменяли местную флору, принося растения с соседнего материка. Испанцы помогали этому перевороту в островной флоре гораздо более энергическим образом,—с одной стороны истреблением лесов, с другой—непосредственным введением новых видов и земледельческой культурой. До высоты 975 метров окружность островов распахана везде, где скаты не слишком круты для обработки плугом. Без сомнения, многие из самородных канарских видов исчезли; с другой стороны, экзотические растения тысячами вошли в сады и на поля Канарских островов. Из специально канарских видов особенно два приводят в восхищение художника стройностью, красотой и гармонией форм: это колокольчик с оранжевыми цветками и золотистый папоротник (ceterach aureum), с величественной стрелкой и отливающими золотом ваиями. «Древние не преминули бы, если бы он был им известен, присоединить золотистый папоротник к аканту и плющу для украшения ваз и амфор». Канарские острова дали Европе некоторые великолепные цветы, серебряники (cineraria) и один из красивейших златоцветов.

Несмотря на близкое соседство с Африкой, эти острова, подобно Мадере и Азорскому архипелагу, принадлежат к растительной области Европы. Флора их на две трети состоит из европейских видов, да и специально канарские растения в большинстве случаев имеют физиономию, близко подходящую к европейским типам, так что невольно является вопрос, не есть ли это представители видов, составлявших часть континентальной флоры в предшествовавшую геологическую эпоху. Но на двух восточных островах и в нижней части других островов, до высоты от 400 до 800 метров, смотря по положению местности, господствует флора ливийского характера, соответствующая африканской температуре: это пояс мясистых растений, кактусообразных молочаев и также, благодаря натурализации, пояс пальм, смоковниц и бананов. На юго-западной покатости Большого Канарского острова (Гран-Канария) есть одна долина, Венегуэра, где молочаи, или tabaibas, величиной с фиговое дерево, растут обширными лесами; в нижней части долины господствует молочай канарский (euphorbia canariensis), уродливый, искривленный, усаженный колючками и выпускающий из разрывов смертоносный яд; выше растет молочай бальзамный (euphorbia balsamifera), с безвредным молоком: питательный сок иногда так обилен в этом растении, что достаточно ударить палкой по его блестящей и туго натянутой коже, чтобы брызнул фонтан молока до двух или трех метров высотой. Драконово дерево (dracaena draco), названное так за его странную форму и за вытекающий из него красный сок, тоже составляет одно из характеристических растений африканской зоны Канарских островов. Гигантская разновидность этого растения прославлена описаниями Гумбольдта: припомним драконник в Оротаве (на о. Тенерифе), ствол которого имел слишком 14 метров (около 20 аршин) в обхвате на высоте человеческого роста, и который вздымал на 20 метров канделябр своих ветвей, оканчивавшихся букетами листьев, соединенных в один обширный зонтик. Это исполинское дерево, которое туземцы называли современником сотворения мира, и в котором Гумбольдт удивлялся «вечной молодости природы», не существует более: оно уже в эпоху завоевания архипелага было пустое внутри, и дупло его служило часовней испанцам, после того как прежде было храмом для гуанчей. Что касается канарской пальмы, к которой теперь присоединено финиковое дерево, то она не дает съедобных плодов; но на о. Гомера из неё добывают сироп, вкусом несколько похожий на вино. Канарские острова имели также свою смоковницу; но плоды её, найденные в могилах, были гораздо мельче плодов нынешних деревьев, принадлежащих к испанским разновидностям.

Европейская зона Канарских островов, характеризуемая преимущественно лаврами и натурализованными деревьями, каковы дуб и каштан, простирается на средних скатах западных островов. Лавровые леса почти совершенно исчезли на Тенерифе и Большой Канарии; но остров Гомера, более богатый текучими водами, обладает еще великолепными лаврами в своих центральных частях. Над лаврами и зоной кустарника, где господствуют ладанники (cistus), как на островах Средиземного моря, тянется пояс сосны, представленный главным образом на Пальме, где во множестве растет также канарский кедр (juniperus cedrus), ныне очень редкий на Тенерифе и других островах архипелага. Канарская сосна—одно из замечательнейших хвойных дерев, так как по своим признакам она занимает середину между европейскими и американскими видами: на первые она походит плодами, на вторые—иглами. Вне этих островов ее находят только в ископаемом состоянии в верхних миоценовых пластах, в провинции Мурсии.

Над этими нижними поясами растительности, вершина пика де-Тейде, прорезывая облака пассатов, поднимается в область возвратного воздушного течения и сама по себе составляет особую зону, заключающую десятка два растений, не встречающихся нигде, кроме Канарских островов. При восхождении на пик по северо-восточному склону, на высоте 1.200 метров встречаешь последние лавры, рассеянные среди мелкого кустарника; далее следуют верески, сначала в перемежку с папоротником, затем занимающие сплошь все скаты горы. Над вереском, на высоте 2.000 метров, почва принадлежит дрокам и другим сродным видам. Господствующим растением в этой высокой области верхних долин, canadas, является особый вид спарта (spartocytisus nubigenus), сохранивший свое арабское имя ртем под испанской формой retama, и не встречающийся ни в какой другой стране. Среди черных и желтоватых вулканических камней рассеяны зеленеющие букеты ретамы, покрывающиеся весной мотыльковыми цветками нежного белого цвета, с розовыми прожилками и распространяющими запах, несколько напоминающий запах акации: стручки её, похожие на стручки дрока, раскрываются, подобно последним, с треском в момент созревания. До сих пор известны четыре вида животных, существование которых связано с этим канарским растением, и которые тоже встречаются только в каньядах пика де-Тейде: крохотная улитка ползает на нижней части стеблей ретамы; мотылек из рода ликена (polyommatus) и фалена (ночная бабочка) сосут нектар её цветков; маленькая птичка, fringilla teydeana, впрочем, очень редкая, порхает по её веткам и питается её семенами; кроме того, один паук, живущий также в других частях острова, любит протягивать свои сети между букетами ретамы. Здесь, повидимому, прекращается органическая жизнь на склонах горы; однако, на верхнем конусе натуралист находит еще фиалку бледно-голубого цвета, приютившуюся между камням и и тепло окутанную длинными мохнатыми листьями; прежде это растение считали специально канарским, но оно встречается также на высоких горах Океании. Со времен Гумбольдта, пребывание которого на Тенерифе, хотя и кратковременное, составило одну из важных эпох в истории географии, часто старались точно разграничить ярусы растительности на склонах пика де-Тейде: можно увеличивать или уменьшать число этих ярусов, проводить на разных высотах раздельные черты, смотря по тем или другим характеристическим растениям, которые будут выбраны для этого разграничения; но самым правильным делением следует признать то, которое соответствует условиям окружающего неба. Влажный слой атмосферы отмечает три яруса—ниже, внутри и выше облаков: от уровня моря до высоты 700 метров, от 700 до 1.600 метров, и от 1.600 метров до вершины пика. Населенный и возделанный пояс, ниже облаков и горы, или cumbre, делится естественно на два второстепенных яруса—cuesta, или береговая полоса, и medianias, или средние склоны.

Фауна Канарских островов приняла европейскую физиономию, благодаря натурализации домашних и чужеядных видов, но по низшим организмам она представляет самобытный характер. Бургинья доказал, что канарские моллюски составляют самостоятельную фауну, имеющую лишь отдаленную связь с фауной Берберии; однако, они гораздо ближе стоят к средиземным, чем к африканским формам. Так же как на Азорских островах и на Мадере, змей здесь совсем нет, но водятся большие туземные ящерицы, тысяченожки, скорпионы. Между многочисленными видами птиц есть несколько отличных от европейских, как, например, красная куропатка, мясо которой высоко ценится гастрономами, и канарейка, сделавшаяся столь обыкновенной в Европе. Новые условия среды, жизнь в неволе, пища, климат, скрещивания совершенно преобразили канарейку: оперение её из зеленого стало желтым, пение тоже изменилось. Что касается млекопитающих, найденных европейцами по прибытии в архипелаг, то неизвестно, принадлежат ли эти животные к самородной фауне островов, или они были введены берберами, населявшими страну; во всяком случае они составляют особые разновидности. Плиний рассказывает, что здесь водились огромные собаки особой породы, от которых и самые острова получили название Канарских, т.е. «Собачьих» (от латинского canis—собака), и что однажды два таких пса были приведены к царю Юбе Младшему. Когда европейцы прибыли в край, они не нашли там собак; введенные же ими собаки образовали особые разновидности. На о. Ланзароте они походят на водолаза; собаки других островов, хотя не особенно крупной породы, но сильные животные, занимающие середину между гончей и овчаркой. Домашния козы Канарских островов в числе около шестидесяти тысяч, отличаются от западно-европейских; они крупнее, проворнее, смело лазают по скалам, как серны, и очень привязчивы к пастуху. Голова канарской козы, с ласково смотрящими глазами, напоминает голову газели. Здешния козы необыкновенно молочны, и молоко их превосходного вкуса, благодаря ароматическим растениям, которыми они питаются. Кроме того, на островке Монтанья-Клара, близ Ланзарота, и в южной части Фуэртевентуры водятся дикия козы. Верблюд также фигурирует в числе представителей канарской фауны, по крайней мере на восточных островах, от Ланзарота до Большой Канарии, и по силе и выносливости нисколько не уступает своим родичам других стран. Не известно, когда именно он был введен в архипелаге, и нет положительных доказательств, которые давали бы право приписывать, как это делает Гумбольдт, честь этого приобретения Бетанкуру. Судя по большому числу берберских слов, относящихся, в Африке, к верблюду, нет необходимости предполагать, что туареги и их соплеменники канарийцы получили это домашнее животное от арабов. По всей вероятности, оно было привезено в архипелаг берберами.

Морская фауна Канарских островов, рассматриваемая в её совокупности, принадлежит скорее Европе, чем Африке: большинство её видов испанские и средиземные, и даже британские формы имеют в ней многочисленных представителей. В этом отношении, как и во многих других, Канарские острова могут считаться африканским архипелагом только по географической широте. Ихтиологическая фауна этих островов заключает в себе также многие американские виды, не встречающиеся у берегов соседнего материка. Воды, окружающие Канарские острова, принадлежат к самым населенным пространствам океана, и рыболовные суда сотнями скопляются здесь во всякое время года, не уменьшая заметно кишащей массы животной жизни. Главный предмет рыбной ловли составляет один вид трески, качеством не уступающий нью-фаундлендской. При других условиях, рыболовный промысел мог бы быть более успешным и прибыльным, но соление производится небрежно, и рыба почти не имеет сбыта за границу. До сих пор продукты вод Канарского моря служили только для местного продовольствия.

Канарские острова обитаемы с незапамятных времен. Типы последовательных эпох каменного века вполне представлены в этом архипелаге: здесь находят множество предметов, аналогичных с остатками человеческого искусства, встречающимися в пластах Европы и Америки,—каменные топоры, палицы, глиняную посуду, ткани; но стрела из кремня еще ни разу не попадалась. Местный исследователь Чиль-и-Наранхо, усердно отыскивающий следы древней цивилизации в своем островном отечестве, объясняет этот пробел в коллекции доисторического оружия отсутствием диких животных на островах: туземцы, богатые стадами домашнего скота, не имели надобности в стрелах для охоты на лесного зверя. При изучении массы собранных предметов каменного века, наблюдателя поражают успехи, которые делала из поколения в поколение первобытная раса в искусстве и промышленности; но какого бы совершенства в ремеслах ни достигали эти аборигены, они всегда работали свои лучшие произведения только для людей благородных: в одном и том же гроте рядом с одеждой из тонкой материи, с утварью, превосходно отделанной, украшенной иероглифами и рисунками, находят грубые ткани и аляповатые сосуды из необожженой глины. Так обнаруживается аристократическое устройство древне-канарского общества. Обработка металлов не была известна островитянам: что бы ни говорил Азурара, у них не нашли ни орудий из железа, ни украшений из золота и серебра. Солидная постройка погребальных склепов Тенерифа, искусная кладка камней в зданиях Ланзарота, Фуэртевентуры и Большой Канарии, удобное расположение комнат в жилищах, картины, рисованные охрой,—все это свидетельствует о высокой степени цивилизации, которой канарийцы достигли уже в эпоху, предшествовавшую истории. Священники, участвовавшие в экспедиции Бетанкура, рассказывают, что они видели на о. Фуэртевентура «les plus forts chasteaulx, que l’on puisse trouver nulle part» (такие крепкие замки, каких нигде не встретишь). Идолы, фигуры и орнаменты, нарисованные на вазах, имеют много сходства с типами, которые представляют египетские памятники.

Кроме того, в разных местах архипелага—в гроте Бельмако, на острове Пальма, на одном утесе восточного берега острова Ферро, на острове Большая Канария—открыли древние надписи, буквы которых имеют форму, близко подходящую к знакам ливийской азбуки. По крайней мере, они служат доказательством того, что существовали сношения между островитянами и берберскими народами материка, хотя у первых в эпоху прибытия Бетанкура уже не было судов; в этом отношении промышленность канарийцев представляла регресс. Сходство букв придает также большую вероятность гипотезе, допускающей арабизованное берберское происхождение для населения архипелага, тем более, что слова различных наречий, собранные, в числе около тысячи, Уэббом и Бертело, и имена собственные, сохраненные историками,—несомненно берберские и представляют некоторые аналогии с арабским языком. Так, прежнее имя Пальмы, Бенегоар, тождественно с именем могущественного племени бени-гауара; бимбачи (bimbachos) острова Ферро напоминают своим названием племя бен-башир; на Тенерифе многие имена собственные начинаются членом аль и существительным бен, как в землях семитического языка. Большинство этнографов видят в древних канарийцах «одну из благороднейших отраслей берберской расы», хотя нашлись и такие ученые, которые подозревают в них кельтов, басков, даже вандалов, и на этом основании готовы предъявить притязание на архипелаг, как на будущую провинцию германской империи. Изучение черепов и костяков, предпринятое современными антропологами, доказало, что население архипелага принадлежало к различным расам, но в то же время подтвердило первые гипотезы в пользу восточного происхождения большего числа жителей. На о. Фуэртевентура, на полуострове Ислета в Большой Канарии и в южной части этого острова, а также на островах Ферро и Пальма, тип черепа существенно сиро-арабский: оказывается почти совершенное тождество между этими канарийцами, алжирскими арабами и египетскими феллахами. По мнению Верно, архипелаг распадался на три этнографических группы: восточную, обнимавшую острова Ланзарот и Фуэртевентура и полуостров Ислета; центральную, т.е. острова Тенериф и Гомера, где жители не были знакомы с искусством обжигания глиняной посуды и шлифования каменных топоров; и наконец, западную, состоявшую из двух островов—Ферро и Пальма.

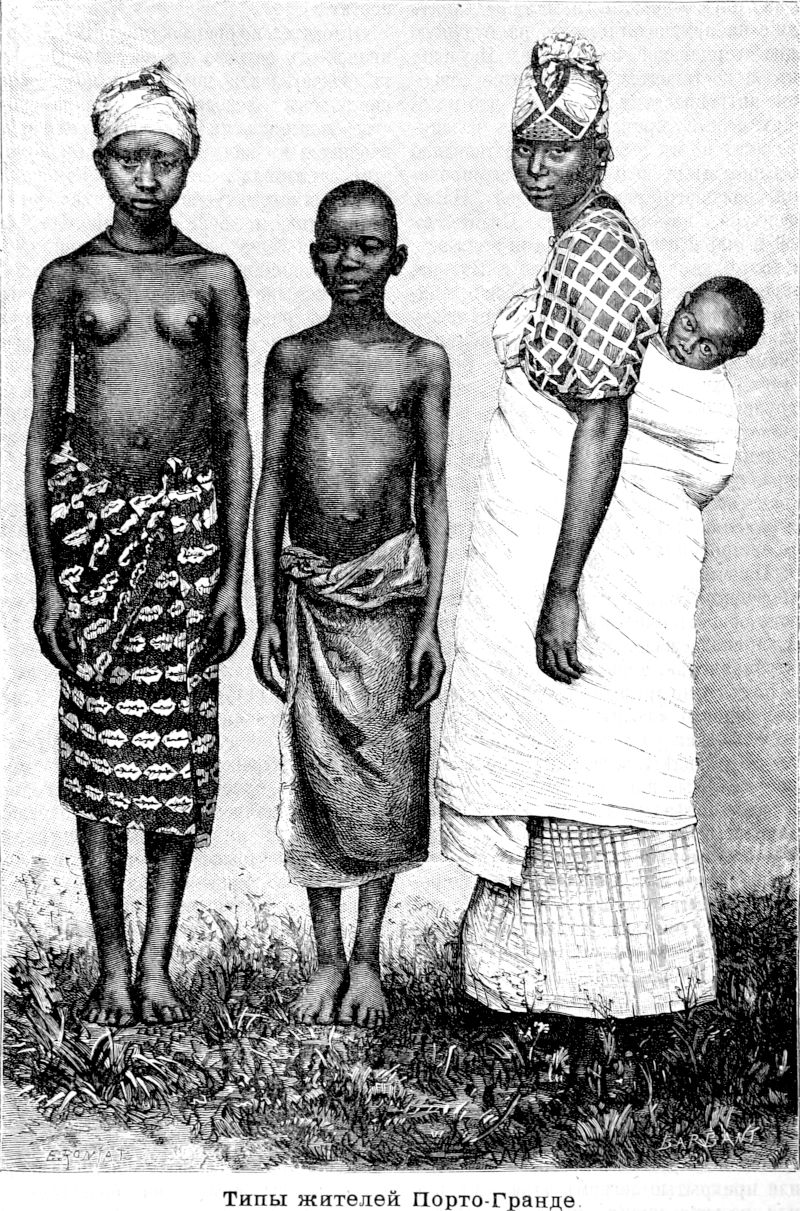

Обыкновенно всех древних канарийцев называют общим именем гуанчей, которое, кажется, принадлежало, в формах «винчени» и «гуанчинет», только обитателям Тенерифа. Как сотни других народных имен, и это имя значило «люди»: в глазах гуанчей их маленькая раса составляла все человечество. По свидетельству современников, эти берберы, белые или смуглые, все длинноголовые (долихокефалы), долгорукие и долгоногие, отличались от арабов более крепким телосложением, менее продолговатым лицом, менее откинутым назад лбом, более широким и коротким носом, более толстыми губами. Глаза у них были большие и черные, брови густые, волосы тонкие, гладкие или волнистые. Общее выражение лица было приятное и открытое, соответствовавшее их характеру, доверчивому, веселому и ласковому. Изумительно проворные и «большие скакуны, прыгавшие со скалы на скалу, как дикия козы», они были «не менее сильны и ловки в метании камней», и обладали такой силой рук, что двумя или тремя ударами кулака разбивали в дребезги щит. Ходили они голые или прикрытые легким одеянием из трав или козьих шкур; но чтобы сделать кожу нечувствительной к переменам температуры, они намазывали тело салом и соком некоторых растений; кроме того, все они, мужчины и женщины, разрисовывали себя красной, зеленой, желтой краской, «умея такими цветами выражать свои особенные привязанности».

Относительно брака обычаи существенно разнились от острова к острову. На Ланзароте существовала полиандрия, по словам священников экспедиции Бетанкура: большинство женщин имели по три мужа, чередовавшихся в качестве супругов и в качестве служителей. На острове Гомера законы гостеприимства требовали обмена между женой хозяина и женой странника. На Тенерифе моногамия была законом; гуанчи очень почитали женщин: за всякое обидное слово, сказанное лицу женского пола, виновный подвергался наказанию; вооруженный мужчина, оказавший неуважение женщине, предавался смерти. Брак не мог быть заключен без свободного согласия невесты, и право развода принадлежало одинаково обоим супругам. На острове Гран-Канария новобрачные принадлежали сначала главному жрецу и господам. На том же острове женщина, приглашенная в крестные матери, брызгала водой на голову новорожденного и произносила при этом какие-то таинственные слова: в силу этой церемонии, maguada делалась членом семейства, в котором принимала ребенка, и никто из мужчин её новой родни не мог вступать с ней в брак. В этом отношении католический ритуал оказался почти не разнящимся от ритуала туземцев: из древнего обычая завоевание сделало таинство.

Гуапчи Тенерифа и берберы других Канарских островов, вообще очень религиозные, чтили духов гор, источников, облаков и обращались к ним с молитвами, но не приносили им кровавых жертв; может быть, были также магометане на Ланзароте, так как один из царьков, по словам нормандских священников,был «сарацин». Во время засух гуанчи водили свои стада овец на священные места и там разлучали ягнят с матками, чтобы смягчил бога жалобным блеянием. При наступлении религиозных праздников заключалось всеобщее перемирие, прекращавшее междоусобия и даже частные раздоры: все становились друзьями. Жрецы и жрицы пользовались большим почетом, и на острове Гран-Канария файкан—слово, в котором некоторые ученые признали арабское «факи» или «факир»,—председательствовал на больших торжествах; власть его уравновешивала власть гуанартема, политического главы. Девы, посвятившие себя на служение божеству, нечто в роде римских весталок, жили в священных домах. Строгие блюстители обычая, туземцы практиковали поединок, суд посредством испытания ядом, и признавали право убежища.

На некоторых островах власть глав племени была неограниченна; в других местах мелкие ленные владения соединялись в союзы или федерации. На о. Тенерифе все земли принадлежали царькам, тепсеу, которые уступили их в пожизненное пользование подданным. Благородные, очень гордившиеся своим происхождением, рассказывали, что их предок был создан раньше предка бедных, и что последнему заповедано служить ему и его потомству. Они считали унизительным всякий ручной труд; особенно им запрещалось проливать кровь животных, хотя на поле битвы они могли ставить себе в заслугу пролитие человеческой крови; пленных испанцев они назначали в мясники и живодеры. Однако, они не составляли замкнутой касты: всякий плебей, или «стриженый», мог вступать в их ряды, благодаря какому-нибудь подвигу или милости высокопоставленной особы; жрец в публичном собрании совершал обряд допущения его в среду благородных. Власть начальников была ограничена верховным советом, который обсуждал государственные дела, судил и карал преступников. Самоубийство было в чести на острове Гран-Канария: когда ленник вступал во владение своим поместьем, всегда находился охотник пожертвовать своею жизнью ради такого торжественного случая. «Бедняга,—говорит один старинный путешественник,—бросался в пропасть, где и разбивался в дребезги; в благодарность за такое самопожертвование господин обязан знатно почтить и щедро одарить родных усопшаго».

На острове Пальма иногда старики сами требовали, чтобы их оставили умирать одних. Откланявшись родным и знакомым, старик, решивший отправиться на вечный покой, произносил слова: Vaca guare, «хочу умереть», и его переносили в погребальный грот, на ложе из звериных шкур; подле него ставили кувшин с молоком, и все удалялись, чтобы более не возвращаться. Способы погребения разнились, смотря по островам. На полуострове Ислета, в Большой Канарии, покойников зарывали в могилы и закладывали сверху камнями. На Тенерифе из древних погребальных пещер и склепов, покрытых растительной землей, извлекли множество набальзамированных мумий, вполне сохранившихся; это были усыпальницы богатых людей. Мумии лежат на спине, с вытянутыми вдоль тела руками, и тщательно завернуты в кожи, сшитые удивительно тонко, при помощи иголок из кости или рыбьих костей; способы бальзамирования, повидимому, имели много сходства с теми, которые употреблялись древними египтянами. Возле каждой мумии находились garrote, или толстая палка, очевидно, предназначенная служить опорой покойнику во время долгого странствия, и сосуд с медом, оставленный ему для пропитания.

С шестнадцатого столетия коренные жители, гуанчи Тенерифа, берберы других островов, перестали существовать, как сплоченная в одно целое нация. Слишком полтора века они храбро отражали нападения пиратов и завоевателей, хотя не имели другого оружия, кроме камней, дубинок да дротиков, слегка обожженных, для крепости, или оканчивающихся острым рогом; их не могли бы одолеть, если бы не догадались употреблять против туземцев, еще независимых, островитян, уже покоренных. Они милостиво поступали с пленными, часто даже возвращали им свободу; но им самим не давали пощады: плен или смерть—такова была роковая альтернатива для гуанчей, которые попадали в руки христиан; в 1345 г. король Аффонсо IV в письме к паше Клименту VI рассказывает, что его солдаты «забрали людей, скот и разное имущество и с великой радостью привезли в его королевство». В 1393 г. севильские корсары захватили Ланзаротского царька с женой и 170 подданных. Когда Бетанкур и Гадиффер, в сопровождении канарских толмачей, проданных им пиратами, овладели Ланзаротом, на острове оставалось не более трехсот жителей, которым надавали кучу обещаний, «но, разумеется, не исполнили ни одного». В половине следующего столетия, Гран-Канария и Тенериф, еще независимые, имели вместе население, исчисляемое в 23.000 душ. Во время завоевания, которое продолжалось слишком тридцать лет, большинство жителей были убиты или увезены в Испанию, чтобы быть проданными на рынках Севильи или Кадикса; многие сами покончили с собой, чтобы не пережить потерю своей свободы. Кроме того, страшная болезнь, называемая modorra, «сонная хворь», истребила большое число оставшихся туземцев: это была одна из «чум» или «черных смертей», в роде мора, который в недавнее время извел столько народцев Америки и Океании. Уцелевшие остатки гуанчей, крещеные в христианскую веру, смешались с испанским населением и утратили свой язык и нравы. Последние потомки последнего тенерифского короля, Бенкомо, постриглись в монахи и умерли в 1828 г. при мадридском дворе.

Но если нация гуанчей не имеет более независимого существования, то кровь её не пропала бесследно. От брачных союзов первых испанских поселенцев с туземными женщинами родилось смешанное население, которое доныне существует, с своими отличительными чертами, во многих частях островов. Атавизм и среда возрождают гуанчей среди канарских испанцев. Народ архипелага такой же добродушный, как были его берберские предки, по выражению одного старинного писателя, «преисполненные естественных добродетелей и честной простоты». Болтливые, доверчивые, веселые, незлобивые, вкрадчивые и хитрые, очень смирные и кроткие, хотя страстные охотники до петушиных боев, но обидчивые и не поддающиеся ложному чувству чести, но очень храбрые при случае, большие любители цветов и пения, нынешние канарийцы имеют свой особенный характер, резко отличающий их от испанцев. Всего лучше можно узнать оригинальный тип на островах Пальма, Гомера, Ферро и в южных частях Большой Канарии и Тенерифа. В Гюимаре, в Часне у поселян сохранилось еще большинство обычаев, описанных Эспинозой, сто лет спустя после завоевания. Некоторые слова туземного языка все еще употребляются для обозначения растений, насекомых, орудий; фамильные имена остались гуанчские. Туземцы и теперь употребляют такия же земледельческие орудия и посуду, какие были у их предков. Масло они сбивают все тем же способом, наливая молоко в бурдюк, который двое перебрасывают друг другу. Рыбу ловят тоже дедовским обычаем, отравляя соком молочая лужи, остающиеся на берегу после отлива. Их пляски, крики радости те же самые, как у древних гуанчей; они все так же, как это делалось встарину, бросают хлебные зерна в лицо новобрачным, чтобы принести им счастье. Национальное блюдо, gofio, печение из муки разных зерновых хлебов, и теперь то же самое, которое находят в усыпальницах гуанчей. Корень папоротника, размолотый в муку, заменял, да и ныне заменяет, гофио в периоды неурожая.

Европейские элементы разнообразно перемешались на этих островах. Нормандцы и гасконцы, пришедшие с Бетанкуром и Гадиффером, были слишком малочисленны, чтобы не потеряться в постоянно усиливавшемся приливе испанского населения, где, повидимому, преобладает андалузская кровь; удивительно только то обстоятельство, что на Канарских и Азорских островах, в Португалии, в Бразилии и во всех испанских и португальских владениях встречается множество семейств, носящих фамилию Бетанкур, различно пишущуюся: если все эти роды действительно происходят от нормандского завоевателя или от его родственника и преемника Масиота Бетанкур, то по женской линии они, очевидно, имеют берберское происхождение, и существование их свидетельствует о живучести туземной крови, несмотря на кажущееся исчезновение расы. В состав островного населения вошло также некоторое число мавров, привезенных в Большую Канарию после окончательного завоевания края. На Тенерифе ирландские эмигранты, переселившиеся вследствие религиозного преследования, сделались родоначальниками многочисленных семейств, и до сих пор еще говорят, можно узнать ирландские физиономии между жителями Оротавы. Что касается острова Пальмы, где побоища сделали большие пробелы в местном населении в течение второй половины пятнадцатого столетия, то часть опустевших деревень была заселена промышленными семьями, привезенными из Фландрии. Эти пришельцы не замедлили слиться с испанцами и даже перевели свои фамилии на кастильский язык; так, например, Гренберги преобразились в Монтеверде. Несмотря на разнородность происхождения, канарийцы, сохранившие спокойное мужество своих берберских предков, сделались горячими испанскими патриотами. Все нападения на их укрепленные города были отражены с успехом. Французские гугеноты, варварийцы. английские пираты, даже целый голландский флот, состоявший из 70 кораблей, тщетно пробовали свои силы то против Большой Канарии, то против Тенерифа; Нельсон пытался, в 1797 году, взять Санта-Круц, но кончилось тем, что потерял там один корабль и одну из своих рук.

Земледелие и рыболовство—единственные промыслы канарийцев. Прежде эти острова поставляли Европе «лучший известный в то время сахар»; потом виноградарство и виноделие достигли значительного развития в архипелаге (в период с 1814 по 1824 г. среднее годовое производство вин, по Уэббу и Бертело, составляло 191.676 гектолитров, из которых 111.440 приходилось на долю Тенерифа); но грибок oidium разорил канарские виноградники даже ранее мадерских. Тогда плантаторы должны были искать другого продукта, могущего быть предметом отпускной торговли, и занялись главным образом культурой кошенильного кактуса. Драгоценное насекомое впервые было введено на Канарских островах в 1825 году; однако, годовой сбор оставался незначительным до 1852 г., когда начали употреблять гуано для ускорения роста кактуса. Еще в 1860 г. монополия торговли кошенилью принадлежала республике Гондурас; но несколько лет спустя производство кошенили на Канарских островах уже в четыре или пять раз превосходило производство её во всем остальном свете, как показывают следующие цифры:

Производство кошенили в 1870 г.:

Мексика—112.000; Гондурас—252.000; Канарские острова—1.568.000: в 1871 г.—2.212.000 кплограмм.

Для распространения кошенильных плантаций вырубили много лесов на Тенерифе и Большой Канарии: но кошениль, прежде имевшая капитальную ценность для красильной промышленности, в последнее время почти совершенно заменена анилином и ализарином, хотя она все еще представляет значительную долю внешней торговли архипелага; за время с 1880 по 1884 г. общая ценность торговли Канарских островов равнялась 93.670.000 франк, из которых 32 миллиона приходилось на долю вывоза кошенили, что составляло, средним числом, слишком 6 миллионов в год. В виду уменьшения спроса на кошениль, канарским плантаторам опять пришлось искать какой-нибудь новой, более прибыльной отрасли земледельческой промышленности. Уже в 1862 г. сделаны были в разных местах опыты разведения табака, которые удались как нельзя лучше, особенно на острове Пальма и в окрестностях Тельде, на острове Гран-Канария: в настоящее время канарские сигары ценятся почти так же высоко, как гаванские. Что касается пищевых растений, то после зерновых хлебов в архипелаге всего более возделываются лук и картофель, из которых последний был введен непосредственно из Перу в начале семнадцатого столетия; грузы этих продуктов отправляются отсюда на острова Кубу и Пуэрто-Рико на барках с латинскими парусами, совершающих переход через океан обыкновенно в восемь или десять дней. Картофель и лук! Не таких произведений можно было ожидать от острова Блаженных! Апельсины, которым Бори-де-Сен-Венсан даже приписывал, впрочем, ошибочно, происхождение с этих Счастливых островов, отличаются здесь превосходным качеством, но почти не вывозятся за границу.

Земледельческое производство недостаточно для постоянно увеличивающагося населения, и хотя жизнь не дорога на Канарских островах, благодаря существованию порто-франко, тем не менее большое число молодых людей уходит искать счастья в чужих краях: этим и объясняется значительный численный перевес женского пола над мужским, обнаруженный народной переписью 1877 года: мужчин насчитали тогда 130.000, тогда как число женщин простиралось до 150.000 (по переписи 1887 г.: мужчин—130.781; женщин—160.844). Акклиматизация, говорят, трудно дается этим канарским эмигрантам: привыкшие к теплому и ровному климату своей родины, они легко подвергаются заболеваниям на чужбине. Большинство отправляется в Гаванну, откуда некоторые, нажив там состояние, возвращаются домой под именем «Indios», означающим, в глазах их соотечественников, что они обладают всеми сокровищами Индии. Когда Луизиана принадлежала Испании, с 1763 до 1800 года, канарийцы эмигрировали туда тысячами: но в этой стране, где работы производились главным образом руками невольников, белые, унижавшиеся до ручного труда, были в большом презрении. Почти все эти эмигранты, известные у коренного населения под именем Islenios или Islingues, то-есть «островитян», селились в низменностях морского прибрежья, среди лесов, саванн и болот. Многие из этих колоний сохранились там доныне, не сливаясь с другими жителями Луизианского штата.

Группа Канарских островов начинается на северо-востоке выступающими из моря скалами и островками. Первый остров, Алегранза, сохранивший еще в испанской форме генуэзское имя (Allegrezza), которым он означался на картах четырнадцатого столетия, не заслуживает этого названия (alegranza значит «веселье»): это—каменистая бесплодная земля, состоящая из пепла и лав, над которой господствует гора с кратером или «котлом» (caldera), края которого имеют 286 метров высоты. Маяк, стоящий на восточном берегу, освещает воды вокруг этой первой канарской скалы, все население которой состоит из одной семьи, промышляющей собиранием орсели (лакмусовый ягель) и ловлей птиц. Несколько южнее высится конусообразная скала Монтанья-Клара (выс. 84 метра), которая прежде была покрыта кое-какой чахлой растительностью, но и ту истребили рыболовы, пустившие палы. Островок Грациоса (Graciosa), носящий то же имя, как один из Азорских, отделен от Ланзарота только каналом, называемым эль-Рио, т.е. «Рекой», по причине его незначительной ширины: это был бы отличный порт, если бы берега его могли быть обитаемы, но один берег представляет дюну, а другой—утес. Островок этот некогда был покрыт лесом, который владелец опустошил, даже без особенной выгоды для себя, и с той поры сахарские восточные ветры намели кучи песку на большой части острова. Ланзарот также подвергается захватам со стороны дюн. То же самое воздушное течение, которое посыпает песком «Прелестный» остров, обходит на севере горы главного острова и гонит перед собой движущиеся бугры, которые через пролом в цепи высот проникают почти до южного берега. Почва Ланзарота повсюду состоит из песка или вулканического пепла и шлаков; на склонах гор не видно ни одного дерева, даже источники редки, и островитяне должны довольствоваться водой из цистерн и колодцев, где скопляется жидкость, во многих местах солоноватая и негодная для питья.

Горы Ланзарота образуют правильную цепь только в северной части острова. Конечный береговой утес, называемый мысом Фарионес (Punta de Fariones), продолжается вдоль западного берега крутой стеной, Риско-де-Фамара, над которой господствуют на востоке вулканические конусы Корона, Элешос и Монте-Фамара, самая высокая гора Ланзарота. Восточный скат цепи понижается полого к морю, а южное его продолжение, расширяясь в виде террас, обставленных боковыми конусами, оканчивается недалеко от центра острова крутыми обрывами. К востоку от вулкана Корона, в застывших потоках лавы открываются колодцы и воронки, круглые или эллиптические, глубиной от 10 до 20 метров. Через эти воронкообразные углубления, где кружатся мириады диких голубей, можно спуститься в подземные галлереи, образовавшиеся, как и на Азорских островах, вследствие быстрого истечения лавы, находившейся в чрезвычайно разжиженном состоянии. В некоторых местах несколько таких галлерей, сообщающихся между собой посредством шахт, происшедших от провала, расположены ярусами одни над другими, и одна из них тянется на целую версту; нигде во всем свете, кроме разве Сандвичевых островов, натуралисты не встречали более обширного собрания вулканических пещер. Часто эти подземные дворцы, говорит Куэва-де-лос-Вердес, служили убежищем жителям Ланзарота и их стадам во время набегов берберских пиратов.

Средняя часть острова не представляет горного гребня. Это просто низкий порог, где с одной стороны движется полоса песка, а с другой—вылились реки лавы, и на этом пороге рассеяны в беспорядке конусы вулканов. Самая высокая из вершин центральной области, Монтанья-Бланка (Белая гора), великолепный наблюдательный пункт в 600 метров высоты, составляет исходную точку, если не цепи в собственном смысле, то по крайней мере хребта, на котором расположен ряд бугров из вулканических шлаков и конусов с кратером, идущий по направлению с северо-востока на юго-запад: к западу от этого хребта равнины покрыты черным, как уголь, пеплом, среди которого там и сям возвышаются черные конусы, точно закоптелые фабричные трубы. Можно составить себе понятие о виде этих местностей по названиям Playa Quemada, или «Горелый берег», которое дали части юго-восточного побережья, и Monte dei Fuego, или «Огненная гора», которое носит амфитеатр вулканов близ берега, обращенного к океану. В этих горах, называемых также Теманфайя, открылись трещины, откуда вылились потоки 1730 и следующих годов, «сначала быстрые, как вода, потом медленные, как мед».

Во время этого ряда страшных извержений тридцать вулканических конусов выступили из моря лавы; почти треть острова была залита потоком камней, обращенных в жидкое состояние. Гребень Огненной горы издали блестит разными цветами, красным, белым, желтым, происходящими от выделения кислот. Когда идет дождь, вершина горы окружена туманом: падающие капли воды тотчас же превращаются в пары. Вот уже полтора века в этой трубе вулкана сохраняется высокая температура: кусочки дерева, брошенные в трещины, быстро воспламеняются. Внизу на застывших потоках лавы, покрытых желтоватым лишаем, видны остатки бассейнов, где расплавленные вещества кипели, как в котле: пузыри газа вздымали поверхность, образуя там и сям круглые отдушины, или hornitos, в которых пастухи иногда укрываются от бури. Среди переплетающихся потоков лавы высятся вулканы, из которых в 1824 году били огненные фонтаны, а затем вылились потоки грязи, распространявшие сильное зловоние. В шлаках и грязи иногда находят кирпичи, обломки разрушенных деревень.

Город Сан-Мигуэль-де-Тегизе, или просто Тегиза, бывшая столица Ланзарота, до сих пор носит имя, которое ему дал, в честь своей жены туземки, основатель Macиo де Бетанкур, преемник «короля Канарских островов». Расположенный почти в центре острова, в безводной местности, Сан-Мигуэль утратил свое значение: торговое движение перешло в новую столицу, Аррезифе, построенную по середине восточного берега, между двумя портами, совершенно защищенными. Особенно северный, Пуэрто-де-Наос, представлял бы все желаемые удобства, если бы был достаточно глубок: цепь островков и рифов, о которые разбиваются волны, закрывает эту якорную стоянку от всех опасных ветров. Посредниками в торговле его с Могадором и с другими островами являются англичане; в ненастное время года, порт служит сборным местом для барок всего прибрежья: если рыболовные промыслы у африканского берега действительно получат важное значение, которое им предсказывают, то развитие их несомненно послужит к выгоде этого портового города, да и весь остров Ланзарот может тогда рассчитывать на увеличение населения и материального благосостояния. В 1880 г. в рыболовном промысле у сахарского берега участвовало 29 судов, в том числе 18 с о. Гран-Канария и 11 с о. Ланзарота; трески ежегодно ловится, средним числом, около 300.000 штук, весом в 6.500 тонн. В настоящее время Ланзарот имеет только половину той цифры жителей, которая должна бы приходиться на его долю соответственно населенности других островов, и за исключением хорошо орошаемой долины Ариа (Haria), над которой господствуют высокие северные вершины, и где аррезифские негоцианты выстроили свои дачи и развели сады, он нигде не представляет хорошо возделанных пространств; в некоторые злополучные годы все листья были пожираемы саранчей. Вообще Ланзарот теперь уже не тот «хороший островок» (bonne petite isle), о котором говорят историографы Бетанкура. В этой стране, похожей почти на пустыню, верблюд, исполняющий обязанности и верхового, и вьючного животного, должен чувствовать себя как в настоящем отечестве. Однако, даже самые бесплодные, повидимому, земли питают фиговое дерево и хорошо родят горох: самая лучшая почва—вулканический пепел, в котором влажность сохраняется на незначительной глубине под поверхностью. Благодаря извержениям, залившим и засыпавшим обширные имения первоначальных владельцев, большое число жителей получили возможность овладеть лавами и пеплом и обратить их в культурную землю, так как по обычному праву шейры (застывшие потоки лавы) принадлежат первому занявшему место, кто бы ни был собственник первоначальной почвы.

Замок Рубикон, построенный завоевателем Ланзарота, не существует более, но имя его осталось за южной оконечностью острова.

Остров Фуэртевентура, или Эрбания, как его прежде называли туземцы, отделен от Ланзарота лишь каналом шириной от 10 до 12 километров, где лот везде достает дно на глубине менее 200 метров. У южного входа в этот пролив, называемый Бокайна, возле берега Фуэртевентуры, лежит Волчий остров, isla de Lobos, получивший такое название от морских волков, некогда населявших окружающие воды, но давно уже окончательно истребленных рыболовами. Это не что иное, как большею частию разрушенный кратер, окруженный застывшими потоками лавы и песчаными буграми. Дюны подвигаются в море с двух сторон маленького пролива, в десять или двенадцать метров глубины, отделяющего Фуэртевентуру от Волчьего острова, так что последний, по всей вероятности, рано или поздно превратится в полуостров. Этот Волчий остров, единственным постоянным жителем которого является сторож при маяке, отдан в аренду одному владельцу стад, который иногда гоняет туда скот и сам приезжает охотиться на морских чаек.

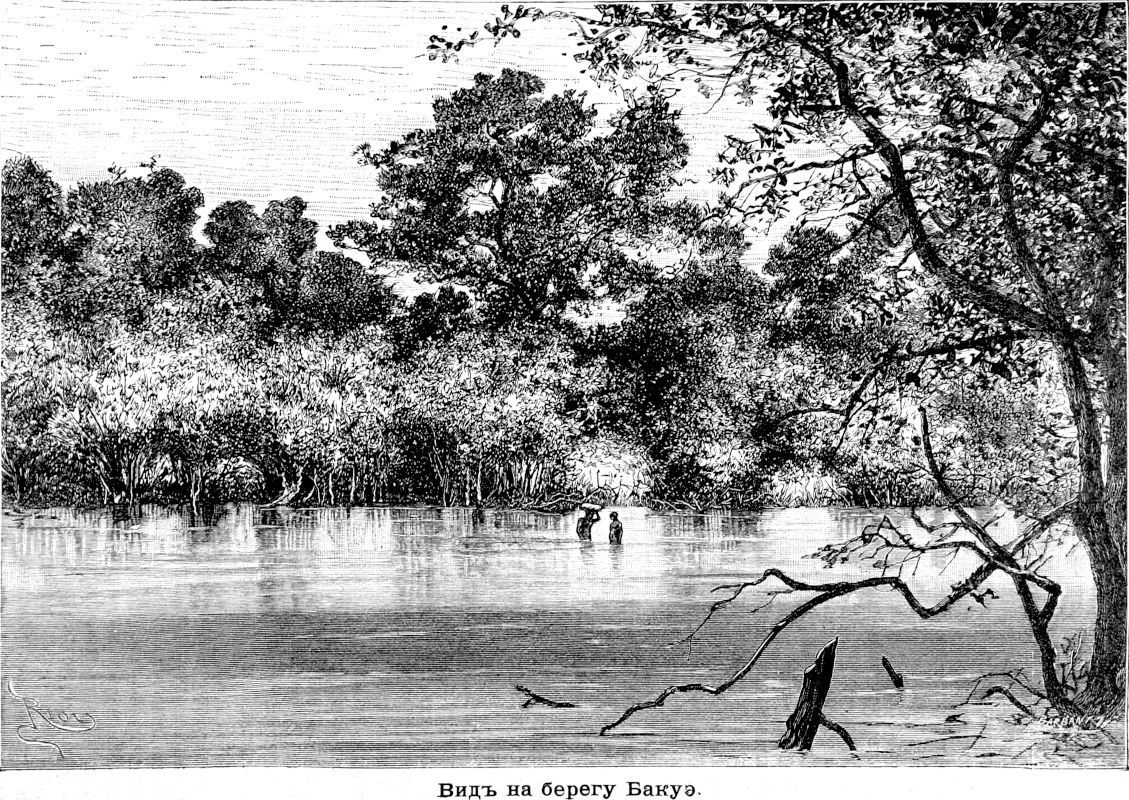

Также как Ланзарот, Фуэртевентура представляет печальный, безжизненный вид: лесов совсем нет, только в некоторых привилегированных долинах есть лески тамариска, да вокруг селений группы финиковых и кокосовых пальм, или массивы фиговых и миндальных деревьев. Однако, Фуэртевентура богаче своего соседа водой,—здесь встречаются даже настоящие ручьи, которые, впрочем, становятся солоноватыми уже до впадения в море: горные породы на Фуэртевентуре менее водопроницаемы, чем на Ланзароте, и дождевые воды не исчезают здесь так быстро в почве. Несмотря на это преимущество, несмотря на плодородие её долин, прославленное в одной канарской пословице, древняя Эрбания теперь, вероятно, менее населена, чем была в эпоху завоевания. Хотя по величине Фуэртевентура, имеющий слишком 100 километров в длину, по направлению с северо-востока на юго-запад, занимает второе место между Канарскими островами, уступая одному только Тенерифу, но жителей на нем менее, чем в многолюдных городах архипелага; в 1887 году население его составляло всего только около шести душ на квадратный километр. Главная причина этой редкой населенности—сосредоточение земельной собственности в немногих руках: не смотря на отмену майоратов, более половины острова принадлежит одной фамилии, известной под именем «Полковников», и целая феодальная иерархия мажордомов, управляющих и приказчиков заведывает раздачей земельных участков и сбором арендной платы или доли урожая. Южный полуостров Жандиа, образующий как бы отдельный остров пространством в 180 квадр. километров, принадлежит одному арендатору, на землях которого, в 1884 г., насчитывалось всего только 67 жителей.

Северная часть острова представляет почти только пески да горки из вулканических шлаков; но почва постепенно повышается и образует срединный хребет, очень неправильный, который тянется с северо-востока на юго-запад, по направлению оси острова. Хребет этот состоит из кристаллических горных пород, сиенитов, диоритов, диабазов, среди которых там и сям встречаются пласты известняков и глинистых сланцев. По обе стороны цепи выступили конусы с кратерами, и вылившиеся из них потоки лавы наполняют долины. Срединная цепь оканчивается горами Кардон, соединяющимися с гористым полуостровом Жандиа посредством хребта из базальтов и известняков, покрытых песками. Этот соединительный хребет в начале имеет незначительную высоту, около 100 метров, но затем вдруг круто поднимается и образует стену в 800 метров, господствующую над западным морем. Прежде, в давния времена, главная земля отделялась от своего южного полуострова стеной циклопической постройки: кое-какие остатки этого сооружения сохранились до сих пор, и песчаный хребет все еще носит название «Перешейка Стены» (Istmo de lа Pared). «Белые дюны» (Matas Blancas), следующие одна за другой на этой косе, состоят из обломков раковин, в которых нога вязнет, как в снегу; редкия растения, кое-где показывающиеся среди песков, усеяны раковинами. Во внутренности дюны корни мало-по-малу обращаются в окаменелое состояние, пропитываясь известковыми веществами, и принимают вид, напоминающий ветви коралла. В тех местах, где ветер сдул песчаные бугры, обнажив первоначальную почву, поверхность усеяна «яйцами дюн», известковыми оболочками в два или три сантиметра длины, слепленными осой-каменщиком. Среди песков бродят верблюды, пощипывая траву, растущую в долинах между дюнами. На юге, в ущельях уединенного массива Хандии, над которым господствует самая высокая вершина Фуэртевентуры, двуглавая гора, называемая Orejas dei Asno («Уши осла»), живут еще стада диких коз, за которыми охотники гоняются как за серной.

Подобно Тегуизе на о. Ланзароте, Бетанкурия на о. Фуэртевентура утратила звание главного города, в которое она была возведена её основателем Бетанкуром. Расположенный в очаровательной долине, спускающейся к западному берегу, этот белый городок, осененный пальмами, составляет прелестный контраст с красной почвой и зеленеющими садами окрестностей. Теперь роль столицы играет Пуэрто-де-Кабрас, главное местечко побережья, обращенного к африканскому материку. Самые значительные группы населения, Касильяс-дель-Анхель, Ампуйента, Антигуа, Агуа де-Буэйес, Туинехе, находятся в центральной части острова, в плодоносных долинах, которые граничат с крутыми горами и полями лавы, справедливо прозванными Mal pais («худая местность»).

Большая Канария (Gran Canaria), остров, давший свое имя всему архипелагу и расположенный почти в географическом центре его, нисколько не походит на два восточных острова по рельефу поверхности; он не имеет ни длинных хребтов, ни уединенных массивов или отдельных вулканов, рассеянных среди равнин, и состоит из одной большой горы, пологого конуса, поднимающагося из недр глубокого моря. «Большим» или «великим» этот остров, говорят, был назван Бетанкуром не за его размеры, так как по величине он занимает лишь третье место между Канарскими островами, но в честь храбрости его жителей. Усаженный по окраине мысами, выступами предгорий центральной горы, он имеет почти круглую форму, но представляет гораздо больше вырезок на северо-западе, чем в остальной части своей окружности. С этой стороны, также как на других землях Канарского архипелага и на Мадере, берега представляют очень крутые утесы, подточенные волнами: очевидно, с этой стороны процесс размывания совершался с наибольшей энергией. Если северо-западное побережье получило такия очертания, как это весьма вероятно, от действия морских течений, то следует заключить, вместе с Фритшем, что последние направлялись почти прямо с востока на запад: эта гипотеза согласовалась бы с существованием древней Атлантиды, которая своей массой должна была отклонять к югу воды гольфстрема.

Как бы тони было, Большая Канария представляет как бы резюме других островов по разнообразию своих геологических явлений и по красоте своих пейзажей; она имеет «кальдеры», как Пальма, дикия барранки и каскады, как Гомера, потоки лавы и дюны, как Ланзарот, сосновые леса, как Ферро и Тенериф, и, кроме того, различные роды культуры, заботливо поддерживаемые водопроводы, начатки промышленности и довольно значительную торговлю. Гран-Канариа относительно более населена, чем остальной архипелаг, хотя около половины гористой поверхности не может быть подвергнуто обработке для целей земледелия.

Центральный пик, называемый Позо-де-ла-Ниеве («Колодезь снега»), высотой около 2.000 метров, поднимается почти в геометрической средине острова: такое имя дали ему, вероятно, по причине ледников, лежащих в углублениях вершины. Но этот пик есть лишь небольшой конус, поставленный на пьедестал в форме купола, который некогда занимал весь центр острова, и от которого остались еще обширные обломки. На этом высоком своде, или cumbre, стоят несколько других остроконечных вершин, «Скалы» Роке-дель-Сансильо, Роке-де-ла-Кумбре, Роке-де-Бентайга, скала Нубло, монолит в 112 метров. Воды, берущие начало на этих высотах, глубоко источили горные породы: ручьи, по большей части текущие круглый год до самого моря, изрыли гору на сотни метров ниже первоначального уровня, образовав огромные рвы, глубокия, почти неприступные ущелья. На двух склонах, юго-западном и западном, верхние горные потоки одного и того же речного бассейна, работая сообща в деле размывания, в конце концов выдолбили в горе громадные цирки, где могли бы собираться целые народы.

Юго-восточная «кальдера», Тиражана, где беглые негры некогда образовали маленькую республику, начинается непосредственно у подножия главного конуса острова, Позо-де-лаНиеве, и достигает глубины более 1 200 метров прежде, чем соединить свои воды, которые изливаются в море через узкую трещину Гальегос. Восточная стена пропасти не имеет проломов, и потому приходится спускаться по головокружительным тропинкам, извивающимся на каменных боках горы; западная стена, частью обрушившаяся, представляет два широкия отверстия к южной и юго-западной стороне острова. Восточный цирк, называемый «Кальдера-де-Техеда», имеет овальную форму гораздо более правильную, чем Тиражана, и стены этого колоссального амфитеатра не представляют ни одного обвала на всей его окружности, длиною около 35 километров. С краев пропасти можно окинуть взором весь исполинский эллипс, с его сетью сходящихся ручьев, с его лесистыми кряжами и разбросанными деревнями. На окружающих плоскогорьях сохранились кое-где сосновые лески, остатки лесов, покрывавших прежде все высокие части острова.

Кроме этих обширных цирков, образовавшихся путем размывания, Большая Канария имеет другие жерла или котловины, происшедшие от вулканических извержений. Такова, к востоку от Кумбре, Кальдера-де-лос-Мартелес, в которой ручей ниспадает каскадом; такова же близ пластов третичных конгломератов, занимающих северо-восточную область острова, Кальдера-де-Бандама, круглый кратер поразительно правильной формы, заключающий внутри постройки фермы, рощицы и поля; Леопольд фон-Бух сравнивает эту кальдеру, глубиною в 230 метров, с озером Альбано, в горах Лациума. Недалеко от этого кратера находится другое вулканическое устье, Сима-де-Гинамар, засыпанное лишь на половину; осталась еще «бездонная» труба, где падающие камни, отскакивая от одной стены к другой, вызывают многократное эхо. Из лав, встречающихся на Большой Канарии, самыми новыми, кажется, следует считать лавы Ислеты, маленькой островной группы вулканов, которую песчаный перешеек Гуанартеме соединяет с северо-восточным углом большого острова. Песок этой узкой плотины, обсаженной тамарисками, состоит главным образом из обломков раковин и политаламий, постепенно слипающихся в зернистый известняк, к которому присоединяются с той и другой стороны сростки с морских берегов: из этих известковых песчаников новейшего образования, с черными крапинками, происходящими от вулканического песка, приготовляют превосходные камни для фильтров, употребляемых во всех канарских домах. В эпоху завоевания Гуанартемский перешеек едва выступал из-под воды; в дни большого прилива он был еще затопляем. На северо-западной стороне полуострова Ислета базальтовые колоннады и мостовые напоминают «Шоссе гигантов» путешественникам, видевшим берега Ирландии.

Лас-Пальмас, столица острова и самый большой город Канарского архипелага, расположен недалеко от этого песчаного перешейка, у выхода глубокой барранки Гуинигуада, и на террасах из конгломерата, обрывающихся крутыми утесами; прелестные группы пальм оправдывают данное ему имя las Palmas. Верхняя часть города населена чиновниками; нижние кварталы заняты торговым людом; на западной стороне, на выступе горы, стоит «Королевский замок» (Castillo del Rey), главная крепость острова. В целом, Лас-Пальмас, с его белыми низкими домами с плоскими крышами, похожими на неровные ступеньки громадной лестницы, представляет вид почти арабского города. В соседних скалах многочисленные пещеры и теперь еще служат жилищем человеку, как во времена берберов. Водопровод доставляет в Лас-Пальмас чистую воду с горных вершин; колесные дороги соединяют город с окружающими местечками.

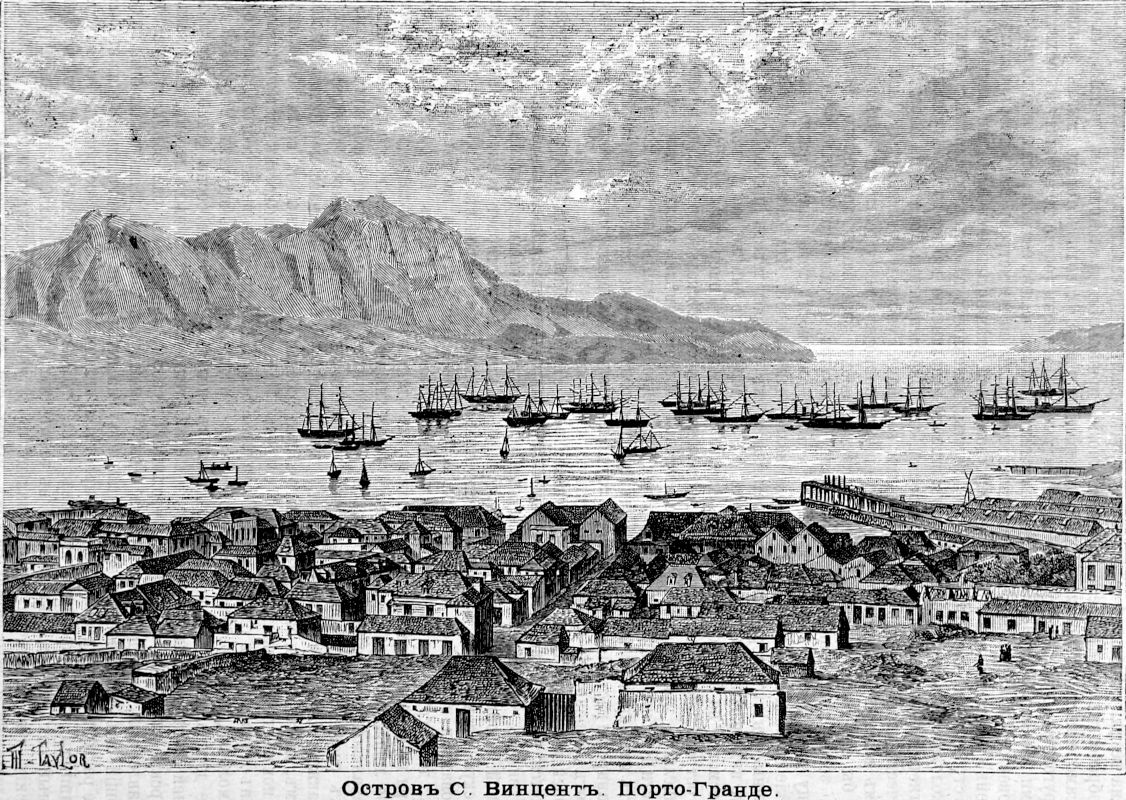

Лас-Пальмас имеет только пристань; порт его находится в трех километрах севернее, между полуостровом Шлета и перешейком Гуанартеме: это Пуэрто-де-ла-Луц («Порт света»), получивший такое название, без сомнения, от маяка, освещающего подходы к рейду. До недавнего времени эта гавань была мало защищена, и когда дули восточные ветры, суда принуждены были сниматься с якоря и идти искать другого, более надежного, убежища. Строющийся теперь мол, длиною около 1.450 метров, опирающийся о скалы Ислеты и продолжающийся на юге глубинами в 16 метров, позволит скоро самым большим кораблям во всякое время года безопасно становиться на якорь перед набережными порта «Света». И теперь уже в этот порт ежемесячно приходит по нескольку десятков пароходов для обновления запасов каменного угля. На берегу уже вырос целый городок; привилегия беспошлинного ввоза товаров, которою пользуется Гран-Канария, без всякого сомнения, привлечет сюда много кораблей, которые теперь останавливаются в портах Мадеры и Сан-Винцента. Лас-Пальмас не только торговый город,—он имеет также кое-какую промышленность, учебные заведения, коллекции археологические и естественно-исторические: это научный и литературный центр архипелага; некогда он был также местопребыванием трибунала инквизиции. Кафедральный собор, построенный в стиле испанского Возрождения, самое красивое здание Канарских островов, господствует над верхней частью города. В окрестностях рассеяны многочисленные виллы, в долинах и на выступах гор. Как санитарная станция для иностранных посетителей, «город Пальм» представляет большие удобства; кроме того, по близости имеются минеральные воды, в Тероре, Фиргасе и в других местах соседней области. Один из этих минеральных источников находится между Лас-Пальмас и портом Луц, в Санта-Каталина.

Тельде, лежащий к югу от Лас-Пальмас, на одной из террас восточного берега,—второй город острова по степени важности; апельсинные рощи с великолепными плодами, фруктовые и другие сады образуют вокруг этого города благоухающий пояс зелени. К западу от Лас-Пальмас, городки Арухас, Фиргас, Терор, лепятся по северным скатам острова. Близ северо-западного угла Большой Канарии, в соседстве маленького порта Сардинас находится старинный город Гальдар. бывшая резиденция берберских властителей. Далее, у выхода дикого оврага, спускающагося с северо-западного склона Кумбре, раскинулось местечко Агаэто, дополнением которому служит морская пристань, Пуэрто-де-лас-Ниевес («Снежный порт»), посещаемая каботажными судами. На западе острова, самое многолюдное поселение—Альдеа-де-Сан-Николао, или просто Альдеа, расположенная у выхода оврага, который берет начало в амфитеатре гор Техеда. На юге видны только следы древнего берберского города Аргинегин, где Уэбб и Бертело нашли развалины четырехсот домов.

Многочисленные селения рассеяны в горных цирках Большой Канарии и на высоких склонах вершины Кумбре. Самая высокая из этих деревень, Артенара, приютилась на высоте 1.219 метров, в самой стене цирка Техеда. Одна только сельская церковь выглядывает на свет Божий: все жилища вырыты в буроватом туфе горы; скамейки, полки для посуды высечены в скале; пол устлан циновками из пальмовых листьев, которые заменяют обитателям стол во время обеда. Почти все троглодиты Артенарии—угольщики; во многих местах склоны гор, некогда покрытые тенистым лесом, совершенно опустошены этими пещерными жителями.