VI. Архипелаг Зеленого Мыса

Эти острова Атлантики носят совершенно неподходящее имя, не оправдываемое ни географическим их положением, ни натурой их горных пород, ни историей их открытия. От Африканского мыса того же имени они отстоят на 465 километров и отделены от него морскими пучинами, глубина которых превышает 4.000 метров: это несомненно земли океанийские, а не отрывки соседнего материка. Мыс Зеленый был известен за долго до того времени, когда первые мореплаватели достигли юго-восточной группы архипелага. С той эпохи, т.е. впродолжении более четырехсот лет, первоначальное название сохранилось до настоящей минуты, и всемогущий обычай не позволяет заменить его другим. Ничто также не оправдывало бы употребление имени «Горгады», или «острова Горгон», которое было предложено некоторыми географами, так как текст Плиния, относящийся к этим землям, едва-ли может быть применен к архипелагу, лежащему на таком большом расстоянии от берега Африки, вдоль которого плавали древние мореходы. Испанцы одно время называли этот архипелаг островами св. Иакова, а голландцы Соляными островами. На карте кормчего Хуана де-ла-Коса они названы островами Антония, по имени одного из первых открывателей.

Вопрос об открытии этих островов возбуждал много споров. По мнению Маджора, Диего Гомес первый высадился на эти океанские земли, но текст, так истолкованный английским ученым, другими комментаторами понимается иначе. В своих «Плаваниях» венецианский купец Кадамосто приписывает себе и одному генуэзцу, по имени Узодимаре, честь открытия, в 1456 г., островов Бона-Виста и соседних земель, и несмотря на некоторые противоречия в его рассказе, который, впрочем, различно воспроизведен в разных изданиях его книги, довольно вероятно, что слава, на которую он претендует, действительно принадлежала ему. Четыре года спустя, в 1460 году, итальянец Антонио ди-Ноли, состоявший на португальской службе, снова посетил архипелаг; в один день он обнаружил существование трех островов: Майо, св. Иакова и Фого, при чем последнему дал имя св. Филиппа. Неизвестно в точности, как и когда были найдены и исследованы другие острова Зеленого Мыса; но, без всякого сомнения, дело это совершилось быстро, так как концессионеры открытых частей архипелага, конечно, не замедлили снарядить суда на поиски соседних земель. Однако, только два острова, св. Иакова и Фого, имели маленькия колонии сорок лет спустя после путешествия Антонио ди-Ноли; другие острова лишь в XVI веке заселились португальскими колонистами и неграми, привезенными с соседнего материка; на Соляном же острове постоянные жители появились только в настоящем столетии, а некоторые островки и до сих пор остаются необитаемыми. В сравнении с пространством архипелага число его жителей незначительно, что впрочем, объясняется недостатком воды.

Пространство и народонаселение островов Зеленого мыса:

Площадь—3.851 кв. километр.; 111.000 жителей (1885 г.); в среднем, 29 жителей на 1 кв. километр.

Архипелаг распадается на несколько неправильных групп, расположенных по большой кривой, протяжением около 500 километров, обращенной своей выпуклостью к африканскому материку. Эта кривая начинается на северо-западе островом св. Антония, который по размерам уступает только одной из остальных земель архипелага. Острова, которыми о. св. Антония продолжается на юго-востоке, Сан-Винценте, Санта-Люциа, островки Бранко и Разо, остров св. Николая, холмы и горы которых расположены в виде прямолинейной цепи, составляют особую группу: издали они кажутся мореплавателям одним островом, изрезанным глубокими бухтами. Острова Соляной и Бона-Виста, продолжающиеся на юго-западе мелью Жуан-Лейтан, образуют отдельную группу, на восточной оконечности полукруга островов; наконец, южная часть этого полукруга заключает в себе острова Майо, св. Иакова и две крайния земли, Фого и Брава, с несколькими островками. Все северные острова, в том числе Саль (Соляной) и Бона-Виста, называются Barlovento, или «Острова на ветре»; четыре южных земли составляют ряд Sotavento, т.е. «Островов под ветром».

Острова Зеленого мыса, повидимому, принадлежат к более древнему периоду образования, чем архипелаги Канарских и Азорских островов, имеющих почти исключительно вулканическое происхождение. Правда, на всех островах Зеленого мыса есть кратеры и эруптивные породы; два из них, именно острова св. Антония и Фого, состоят даже единственно из вулканического пепла и лав; но на других землях встречаются также кристаллические породы, гранит, сиенит и камень, называемый фойяит, по имени горы Фойа, в Альгарвии; на островах Зеленого мыса находят также прекрасные метаморфические мраморы и осадочные породы. Особенно остров Майо замечателен относительно большим протяжением невулканических формаций: этот факт свидетельствует в пользу существования континентальной массы, Атлантиды, занимавшей некогда эти области океана. Острова Зеленого мыса отличаются также от Канарских и Азорских состоянием покоя, в котором пребывает их внутренний очаг лав. За исключением Фого, ни на одном из этих островов не проявлялась вулканическая деятельность со времени открытия архипелага; даже землетрясения здесь очень редки: сильные подземные удары бывали только на острове Брава, на юго-западной оконечности полукруга островов.

Некоторые из островов Зеленого мыса изобилуют железной рудой; именно в южной группе титанистый железняк, необычайно богатый содержанием металла, является в форме черного песку, покрывающего берега океана; он встречается там в таких огромных количествах, что в те часы дня, когда солнечные лучи падают на берег, даже негры не могут ступить на него,—до такой степени раскален этот металлический песок. Бесчисленное множество кораблей могло бы нагружаться здесь рудой, рассыпанной прямо на поверхности земли.

Также как в других атлантических архипелагах, средняя температура на островах Зеленого мыса, уравниваемая влиянием омывающих их вод океана, менее высока, чем на африканском континенте под тою же широтой. На обсерватории в Прайа, на острове св. Иакова, она оказалась, в 1877 г, равной 23°,74, а разность между двумя крайними температурами, наблюдавшимися в этом году, составляла семнадцать градусов по Цельзию (самый жаркий день, 9 сентября: 33°; самый холодный день, 13 декабря: 16°). Эта значительная разница объясняется относительным соседством африканской земли и влиянием восточного ветра. Вообще, климат этих островов зависит, почти во всех его условиях, от колебания атмосферных течений: температура, влажность, здоровость воздуха—изменяются вместе с направлением бриз. Когда дуют северо-восточные пассаты, т.е. впродолжении двух третей года, с октября по май, небо бывает ясно, только на горизонте всегда скопляется туман, скрывающий на половину солнце при восходе. Затем, когда движение дневного светила по эклиптике увлечет за собой на север всю систему атмосферных токов, острова Зеленого Мыса попадают в пояс дождей, и впродолжении четырех месяцев, с июня по сентябрь, почву их орошают обильные ливни, «столь же необходимые жителям островов, как воды благодетельного Нила необходимы феллахам Египта».

Но так как эти острова не образуют сплошного барьера, подобно высотам соседнего материка, то они не всегда задерживают дождевые облака на проходе; грозы не разражаются в архипелаге с такою же правильностью, как на твердой земле под теми же широтами, и в иные годы количество дождей бывает так незначительно, что выпавшей атмосферной воды недостаточно для всхода посеянного зерна: тогда наступает голодовка, более или менее сильно опустошающая ряды населения. Случается также, что пассатные ветры уклоняются от своего обыкновенного пути и перестают дуть с моря, откуда приносят прохладу; они переходят на материк, и тогда дуновение их становится жгучим, как бы выходящим из раскаленной печи: это гарматтан арабов, называемый островитянами просто leste, т.е. «восточным ветром».

Во время перехода через пустыню ветры увлекают с собой большое количество пыли, которая падает на острова, в виде мельчайшего дождя. Часто паруса судов, смоченные утренней росой, задерживают на себе эту тонкую пыль. Просыпаясь утром, моряки не мало дивятся при виде своих парусов, пожелтевших за ночь. Эти пыльные дожди могут падать во всякое время года, приносимые материковыми ветрами; однако, путешественник Тойнби говорит, что ему не случалось видеть их в августе и сентябре, в сезон штилей, неправильных ветров и ливней, приносимых с моря. Почти всегда выпадение желтого или красного песка имеет место в поясе Атлантики, заключающемся между девятым и шестнадцатым градусами северной широты до расстояния 2.000 километров от Африканского побережья. Архипелаг Зеленого Мыса лежит внутри этой полосы сухих дождей, тогда как на Мадере подобные явления очень редки: несколько чаще бывают они на восточных Канарских островах, особенно на Фуэртевентуре, но все же настолько редки, что там на них смотрят как на своего рода чудо. В тысяче километров к югу от островов Зеленого Мыса эти дожди составляют совершенно исключительный случай. Просматривая корабельные журналы почти 1.200 судов, проходивших в поясе пепельных дождей, за время с 1854 до 1871 года, Гельман констатировал, что распространение пыли в воздухе продолжается иногда несколько дней и что пыльные облака занимают площадь около 300.000 кв. километров. Понятно, что в течение веков целые горы должны изнашиваться и улетучиваться вследствие поставки такого огромного количества измельченного камня, чем и объясняется нынешний вид некоторых гамад Сахарской пустыни, которые на огромных пространствах представляют лишь гладкий камень, дочиста выметенный восточным ветром. Известно, что Эренберг, путем наблюдения микроскопических животных, содержащихся в подобных «сухих» дождях, обнаружил, в некоторых случаях, южно-американское происхождение пепла: факт этот объясняется существованием возвратных воздушных течений, проходящих в верхних слоях атмосферы, над пассатами; но главная масса этой пыли, без всякого сомнения, происходит из африканских пустынь. Даже в ясную погоду отдаленные предметы почти всегда кажутся колеблющимися, что Дарвин приписывает тончайшим твердым частицам, носящимся в воздухе.

Амплитуда морских приливов на берегах архипелага изменяется от одного до двух метров, и в движениях вод замечаются большие неправильности, вследствие столкновения течений в устьях проливов. В то время, как между мысом Зеленым и архипелагом того же имени жидкая масса движется в целом с севера на юг, воды, приходящие от Канарских островов, направляются, в среднем, к юго-западу, то-есть к каналам, разделяющим острова «на ветре», св. Антония, св. Викентия и св. Николая. Напротив, южнее этих островов воды движутся к юго-востоку, со скоростью от 300 до 600 метров в час; наконец, за цепью «Подветренных» островов, они снова принимают нормальное направление, то-есть с севера на юг, с средней часовой скоростью в 1,650 метров. Встреча течений производит иногда marezias, или маскареты, повышающие, без видимой причины, морской уровень на пять или на шесть метров. Особенно часто наблюдали это явление в бухтах острова св. Николая и в порте Сальрей, на о. Бона-Виста.

С точки зрения санитарной, общие условия климата этого архипелага во многих местах изменяются, вследствие существования болотных берегов и лагун; так на побережье острова св. Иакова, прозванного «смертоносным», и других островов, господствуют саrneiradas, или диссентерии, и болотные лихорадки, тогда как остров св. Антония, напротив, отличается замечательно здоровым климатом. От самих островитян зависит, в известной мере, улучшить или ухудшить климат; обезлесением склонов они, несомненно, усилили неблагоприятные условия: скудная растительность все более и более выщипывается зубом коз и, вследствие того, сток вод, и без того уже столь редких, становится еще более неправильным. Едва выпадет дождь, как временные ручьи тотчас же уносят драгоценную влагу в море. Впрочем, деревья быстро растут на скатах гор, как показали результаты сделанных в разных местах насаждений. Кроме того, некоторые острова, вздымающие свои вершины на тысячу или на две тысячи метров над уровнем океана, представляют в своих верхних долинах местности, благоприятные для устройства санитарных станций.

Специальная флора островов Зеленого Мыса еще не была изучена так же тщательно, как флора других атлантических архипелагов. Причина тому—большая отдаленность от Европы и трудности, которыми обставлено путешествие в эти дальние страны. При том же остров, на который высаживаются почти все иностранцы, Сан-Винцент,—самый бедный растительностью из всех земель архипелага: на этом острове есть целые округи, где не увидишь ни деревца, ни былинки, где почва сплошь состоит из голого камня и вулканического пепла. Хотя одна из гор Сан-Винцента носит имя Монте-Верде (Зеленая гора), но вся растительность её, состоящая из кустарника, сводится к нескольким тамарискам: в 1880 году на острове было только два больших дерева, да и те чужеземного происхождения,—эвкалипт и финиковая пальма, не приносившая плодов. Молочаи и маленькая лавенда с круглыми сероватыми листьями—вот и весь растительный убор этой пустынной земли. Три других острова, Саль, Бона-Виста, Майо, имеют такой же голый вид; но гористые земли, особенно острова св. Антония и св. Иакова, представляют во многих местах зеленеющие долины, благодаря введению африканских растений. Кажется, нет ни одного дерева, которое бы по своему происхождению принадлежало архипелагу Зеленого Мыса: даже драконник, говорят, был ввезен с Канарских островов или с соседнего материка. Теперь на острове св. Иакова есть баобабы и другие древесные породы Сенегамбии; но, несмотря на свое положение под одинаковой широтой с Антильскими островами и Суданом, этот архипелаг нигде не представляет в своей растительности той пышности и блеска, какими отличается флора тропических стран.

Известные до сих пор растения островов Зеленого Мыса, не считая культурных, недавно ввезенных, составляют около четырехсот видов, и из этого числа только шестая часть принадлежит к туземной флоре архипелага. Тип здешней растительности, существенно атлантический, примыкает к типам умеренного пояса. Таким образом острова Зеленого Мыса, также как Азорские, Канарские и Мадера, являются как бы передвинутыми к северу, с точки зрения их растительности, которая имеет более северный характер, чем можно бы было ожидать, судя по широте места. Канарские типы довольно многочисленны в архипелаге Зеленого Мыса, особенно на острове св. Антония и на других островах северной группы. Но большинство чужеземных растений—африканского континентального происхождения. В этом отношении острова Зеленого Мыса отличаются от Канарских, где экзотическая флора представляет большею частью европейский тип. Впрочем, некоторые средиземные виды встречаются и здесь на высотах, в гористых местностях островов св. Антония и св. Иакова.

Самобытная фауна архипелага заключает лишь небольшое число видов. Обезьяны, живущие только на двух островах, св. Иакова и Брава, принадлежат к виду cercopithecus sabaeus, свойственному африканскому материку; дикие кабаны, встречающиеся в лесных чащах первого из сейчас названных островов, также не составляют особой разновидности, а все другие млекопитающие, домашний скот и вредные животные, как кролики и крысы, были ввезены европейцами. Цесарка, мясо которой туземцы не употребляют в пищу, чрезвычайно распространена, а чайки тучами кружатся над берегами и подводными скалами: некоторые островки покрыты толстыми слоями гуано, составляющими богатый запас удобрения для земледельцев соседних островов. Уолластон утверждает, что на островах Зеленого Мыса водятся змеи, но туземцы отрицают это, и Дельтер тщетно искал этих гадов; мир пресмыкающихся представлен здесь только ящерицами и гекконами. Островок Белый (ilheo Branco), лежащий в северо-западной группе, между островами Санта-Люция и св. Николая, отличается от всех других земель архипелага особенной фауной. Там нашли больших ящериц (mаcroscincus coctei), неизвестных нигде, кроме этого островка, и питающихся травой, а не насекомыми, как их родичи в других странах. Пуффины, птицы, открытые на Бранко членами экспедиции корабля «Талисман», также составляют новый вид. Может-быть, современем на этом островке, еще не вполне обследованном, будут найдены и другие животные формы, свойственные ему исключительно. Во всяком случае, существование двух особенных, оригинальных видов в микрокосме Белого островка составляет один из любопытнейших фактов естественной истории. Эта вулканическая скала, затерянная в океане, была ли, предпочтительно перед более обширными землями архипелага, одним из центров жизненной формации, или она представляет собою, среди новых земель, обломок древнего, давно исчезнувшего материка?

Моря архипелага чрезвычайно богаты рыбой, так что иногда сети, закинутые на мель, кишащую живыми существами, за один раз вытаскивают тысячи особей; почти столь же значительно количество организмов и в глубинах: так, наприм., с глубины 60 метров верша «Талисмана» принесла до тысячи рыб и около двух тысяч креветок разных пород. Вообще рыбное богатство этих островов так велико, что его с избытком хватило бы на прокормление местного населения и на поддержание обширной отпускной торговли; но рыболовы должны тщательно сортировать добычу и выбрасывать обратно в море ядовитые породы рыбы, которых очень много в этих тропических морях, и между которыми есть очень опасные. Острова Зеленого Мыса отличаются от Азорских изумительным богатством своей береговой фауны ракообразных, брюхоногих моллюсков и раковин. Коралл, относительно которого еще не так давно господствовало мнение, будто он существует только в Средиземном море, и который в последнее время найден был в разных частях океана, находится также и на берегах островов Зеленого Мыса; рядом с красным караллом (corallium rubrum), точно таким же, как сицилийский, здесь живет другой вид, plemocorallium Iohnsoni, белый полип, названный так исследователями с корабля «Challenger». Ловлей каралла, сделавшейся ныне одним из важных промыслов края, занимаются неаполитанцы, поселившиеся на острове св. Иакова.

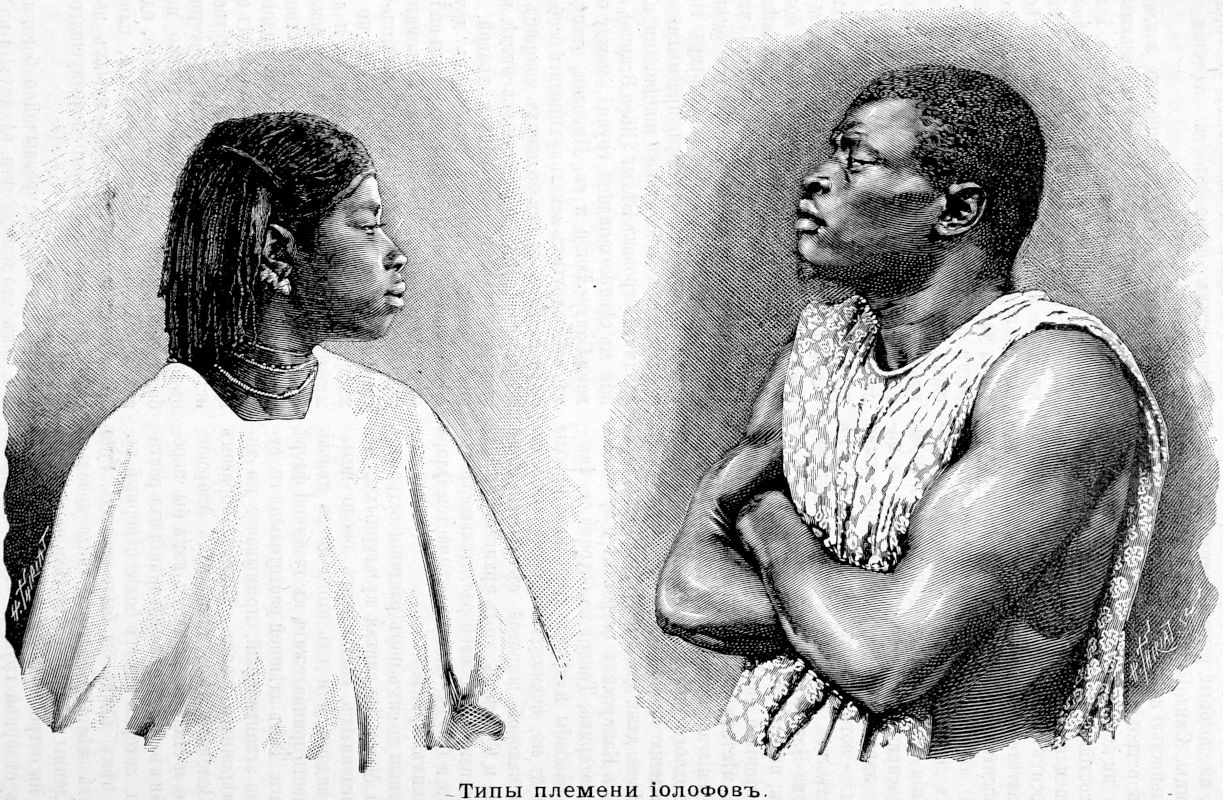

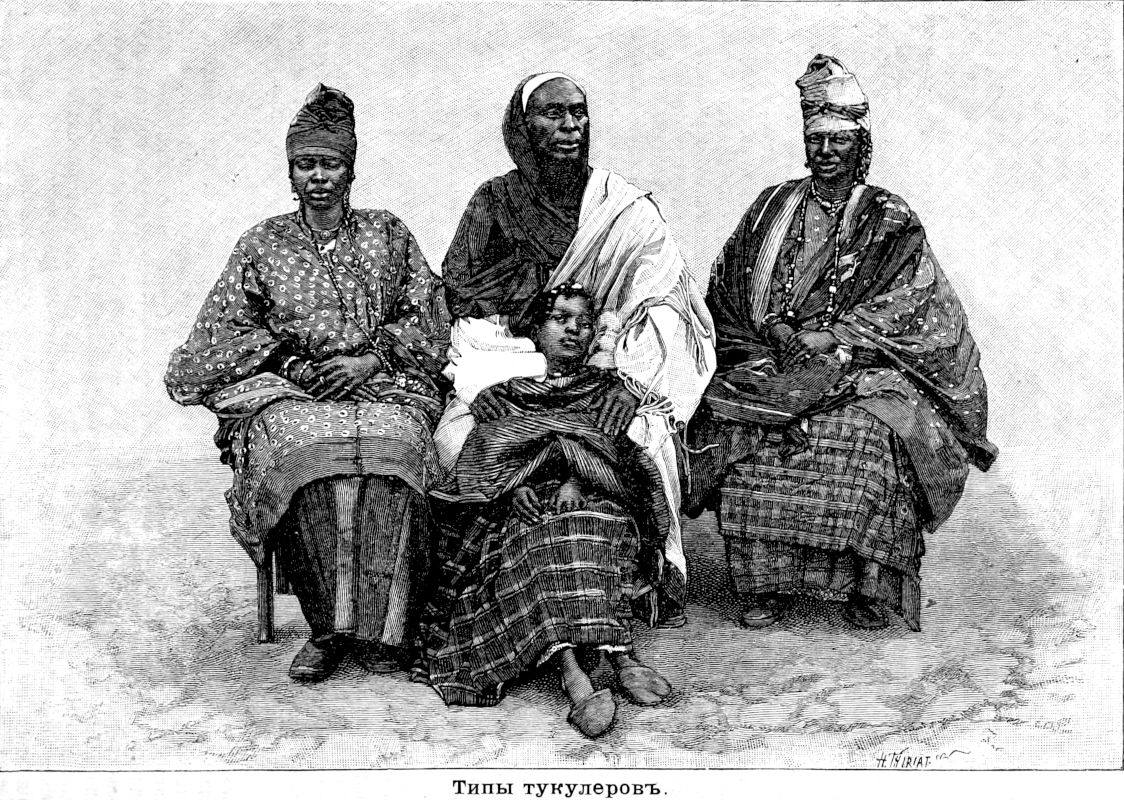

По словам легенды, португальцы нашли двух чернокожих туземцев, когда высадились на остров св. Иакова; Фейхо тоже рассказывает, будто негры племени уолоф, спасаясь бегством от своих врагов, переплыли море, благодаря течениям и бризе, и заселили главный остров. Такое дальнее плавание было бы истинным чудом, потому что у уолофов никогда не бывало никаких судов, кроме открытых лодок, а ветры и течение в этих водах следуют в южном направлении; но ни один из хроникеров, современников открытия этого архипелага, не говорит о жителях, будто бы найденных на Сант-Яго или на других островах. Несколько человек вольных португальцев и африканцы-невольники—таковы были первые поселенцы в архипелаге Зеленого Мыса.

Первые «концессионеры», которым эти острова были пожалованы в ленное владение, явились сюда, в 1161 году, в сопровождении нескольких семей добровольных переселенцев из провинций Алемтехо и Алгарвии; но главная масса пришлого люда, поселившагося первоначально на Сант-Яго и на Фого, состояла из уолофов, фелупов, балантов, папель и других негров, изловленных на соседнем континенте. В 1469 году торг невольниками был предоставлен декретом короля Аффонсо V в исключительную монополию феодальным владельцам архипелага, вследствие чего соседнее побережье сделалось для этих владельцев территорией для охоты на человека, куда они ездили запасаться невольниками для своих плантаций. Вербовка работников была, между прочим, причиной того, что конторы португальской Сенегамбии до самого последнего времени находились в административной зависимости от архипелага Зеленого Мыса.

Тропическая жара, отдаленность от метрополии, уничижение труда употреблением на работы невольников и ссыльных, препятствовали развитию собственно португальской иммиграции в архипелаге, и в течение четырех столетий, прошедших со времени его открытия, единственные белые, являвшиеся на острова, приезжали туда в качестве чиновников и господ. Народонаселение архипелага в 1879 г. этнографически распределялось следующим образом:

«Сынов страны» 92.108; португальцев всякого племени, европейских и африканских—6.968; иностранцев—241.

Заселение совершалось преимущественно африканским элементом, но смешение соединило обе расы. Население островов почти сплошь состоит из цветных людей. Через брачные союзы белые смешались с «сынами страны», и чернокожие, благодаря естественному действию подбора, который особенно благоприятствует бракам девиц-брюнеток с молодыми людьми более светлого цвета, постепенно, из поколения в поколение, приблизились к белому типу; случается, однако, что вследствие атавизма некоторые члены смешанных семейств имеют вид настоящих негров. Вообще говоря, у островитян Зеленого Мыса, черты лица правильные, нос прямой, с умеренным горбом, волоса слегка курчавые, лицевой угол очень открытый. Мужчины отличаются высоким ростом и гордой осанкой; женщины, по крайней мере на Санто-Антонио, стройны и красивы. Впрочем в этом отношении замечается большая разница между жителями различных островов, что, без сомнения, следует приписать неравномерному смешению крови, различию климата, более или менее сильному влиянию европейской цивилизации и роду занятий, каковы рыбная ловля, земледелие и торговля.

В урожайные и вообще благополучные годы народонаселение архипелага быстро возрастает; перевес рождений над смертными случаями ежегодно составляет более тысячи. В тридцатипяти-летний период, с 1844 по 1879 г., население увеличилось более чем на треть: с 60.000 цифра жителей поднялась до 100.000. Но сколько раз засуха и неурожай влекли за собой страшные голодовки! Часто впродолжении нескольких месяцев голодная смерть похищала больше человеческих существ, чем сколько их нарождалось в течение нескольких лет. Голодовка, господствовавшая на острове св. Иакова с 1770 по 1773 год, по словам Фейхо, унесла в могилу две трети жителей. Голодовка, продолжавшаяся с 1831 по 1833 год, следовательно, уже в эпоху, когда эмиграция и привоз съестных припасов были гораздо легче, чем в прошлом столетии, погубила, тем не менее, пятую часть островитян. Голодовки 1846, 1864 и 1865 годов тоже произвели значительное опустошение в рядах населения: всякий раз, когда ожидаемые дожди не приходят освежить почву, перед островитянами встает грозный призрак голода. Демографические колебания, произведенные эпидемиями, были почти столь же значительны, как и убыль населения, причиненная голодовками. Так, холера, которая пронеслась, как всепожирающее пламя, над островом св. Николая, оставила за собой несколько поселений совершенно опустевших; трупы умерших по нескольку дней валялись без погребения на улицах города, и до сих пор еще показывают дома, в которых все обитатели вымерли от холеры, и которые стоят пустыми со времени эпидемии.

Все туземцы архипелага Зеленого Мыса называют себя католиками и считаются таковыми: обряд крещения ввел их в лоно церкви. Каждый остров имеет свои храмы и свое духовенство, состоящее по большей части из цветных людей, которым туземцы отдают предпочтение за то, что цветные пастыри не стесняют их в исполнении языческих обрядов, занесенных из Африки. И теперь еще многие из островитян верят, что колдуны, teiticeros, могут делаться невидимками, отравлять воздух и источники, поражать болезнями растения, животных и людей. Против их фатальной силы прибегают к помощи «знахарей», curandeiros, иногда более страшных, чем сами колдуны. На Сан-Винценте все более и более прививаются европейские понятия и нравы, но на других островах, особенно на Сант-Яго, где негры менее смешаны с белым элементом, сохранились еще многие обычаи Африки. Так, например, новобрачная принимает к себе супруга лишь после притворного завоевания её силой: молодой трижды подползает к брачному дому, но каждый раз принужден ретироваться после притворной битвы: в четвертый раз, он, наконец, одерживает верх, обращает в бегство всех защитников невесты, и победу его торжествуют радостными криками, стрельбой, бросанием петард, музыкой и пляской. На похоронах, особенно, когда смерть приписывается штукам колдуна, соблюдают традиционные церемонии guisa: впереди погребальной процессии шествует кортеж плакальщиков; женщины рвут на себе волосы, мужчины бьют в барабаны; затем прославляют добродетели покойника на похоронном пиршестве. В доме, посещенном смертью, впродолжении одной или нескольких недель после погребения, каждую ночь раздается барабанный бой в память усопшего.

Также как в других атлантических архипелагах, на островах Зеленого Мыса преобладает крупная земельная собственность: за исключением Дикого острова (Брава), земледелец лишь в редких случаях обработывает свою собственную почву. Многие имения так велики, что владелец не знает даже границ своих земель и тем более не может вести на них хозяйство. Обширные пространства лежат без употребления, вдали от всякого жилья. Впрочем, есть еще много имений, владельцы которых не в состоянии доказать документами принадлежность им земли: их право собственности основано единственно на предании. Целая треть Сант-Яго, самого большего и населенного из островов этого архипелага, принадлежит одному лицу, у которого насчитывается до трех тысяч арендаторов и работников; все ирригационные воды монополизированы крупными имениями. Впрочем, право владения земельной собственностью, которое в силу новых, недавно изданных узаконений, может быть свободно передаваемо, не составляет привилегии белой расы; путем наследования эта собственность постепенно перешла от первых белых концессионеров к их потомкам смешанной породы, так что теперь земли архипелага большею частию принадлежат цветным людям, сыновьям или внукам матерей-невольниц. Хотя решительные меры, направленные к отмене рабства, относятся к сравнительно недавнему времени, к концу пятидесятых годов этого столетия, а последний невольник островов исчез только в 1876 г., между островитянами существует полное социальное равенство. Некоторое число осужденных или degradados (лишенных прав состояния) по приговорам уголовного суда присылается из метрополии в архипелаг, за исключением острова св. Винцента: в 1878 году таких ссыльных насчитывалось около сотни.

В первые времена оккупации, острова утилизировались только для целей скотоводства. Скот, пущенный на подножный корм, коровы, овцы, козы, свиньи,—быстро размножался, особенно козы, которые дают приплод до трех раз в год, каждый раз по два по или три детеныша. Первые поселенцы, как невольники, так и свободные люди, не знали другого занятия, кроме как пасти стада да охотиться на одичавших животных, чтобы запастись шкурами и мясом, которое они разрезывали на длинные пластинки и сушили на солнце. Лошади, первоначально привезенные из земли Мандингов, быстро размножались здесь, как и прочий скот, и с половины шестнадцатого столетия, их уже начинают обратно вывозить, для продажи, на соседний континент. Эти лошади, незнакомые с подковами, взбираются по скалам, как козы, верным и неутомимым шагом. Ослы, происходящие из Португалии, походят на своих родичей в метрополии и употребляются почти исключительно для перевозки товаров. До большого неурожая 1831-33 г. в гористых местностях островов бродили дикие ослы, которых охотники ловили для продажи плантаторам Антильских островов; но во время голодовки на них стали охотиться, как на дичь, а те, которые не были съедены, погибли от жажды, и таким образом порода их была окончательно истреблена. Кролики, введенные на острове св. Иакова и причинявшие много вреда посевам, тоже подверглись преследованию, продолжавшемуся до полного их истребления. В это последнее время скотоводство снова получило важное значение в ряду промыслов архипелага, особенно на островах св. Антония и св. Николая, снабжающих корабли бойным скотом.

При виде оголенных гор Сан-Винцента, где высаживается большинство путешественников, эти последние могут подумать, что почва островов Зеленого Мыса совершенно бесплодна, и что никакое земледелие на них невозможно. Но такое заключение было бы ошибочно: напротив, как только выпадут дожди, земля покрывается растительностью, а вулканические обломки и пепел, из которых состоит здешняя почва, отлично родят и сообщают всем произведениям превосходные качества. Однако, земледелия в прямом смысле до недавнего времени почти не существовало, и главный предмет сбора составлял орсель, красильный мох, растущий на скалах: он давал португальской казне, как правительственная регалия, ежегодный доход в сумме около полумиллиона франков. Между земледельческими произведениями главную роль играют, разумеется, те, которые служат для продовольствия жителей: маниок, кукуруза, турецкие бобы; но островитяне занимаются также культурой растений для вывоза за границу. Так, остров Фого производит «тропическое вино»; остров св. Антония поставляет на всемирный рынок кофе, который по качеству считается одним из лучших в свете (в 1879 г. отпуск кофе составлял 112.975 килограммов); табак, производимый первым из сейчас названных островов, тоже высоко ценится; также и сахарный тростник дает превосходный продукт. Первое место между промышленными растениями, возделываемыми на островах Зеленого Мыса, особенно на острове св. Иакова, занимает одно из молочайных, jatropha curcas (рвотный орешник черный), обыкновенно называемое purgueira. или «врачебница», за его сильно-действующие свойства. Европейская фармакопея отказалась от употребления этого лекарственного снадобья, как средства, представляющего большую опасность отравления: теперь употребляют только для промышленных целей семена и масло ятрофы. Чтобы получить экономические свечи, туземцы нанизывают эти семена на соломенку. Архипелаг Зеленого Мыса является почти единственным производителем зерен рвотного орешника, которые составляют, по ценности, около половины всей его отпускной торговли; так, общий вывоз в экономическом 1879-80 г.: 1.650.000 франк.; вывоз семян ятрофы: 800.000 франк.; количество ятрофы, вывезенное в 1878-79 году: 4.653 тонны.

Ятрофа растет на самых бесплодных землях, что представляет немаловажную выгоду в стране, где недостаток дождевой воды часто влечет за собой недород других посевов; очевидно, следовало бы засеять этим неприхотливым и прибыльным растением все невозделанные пространства, а между тем общая площадь плантаций ятрофы не превышала 34 гектаров в 1880 году. Понятно, что земледелие не может делать быстрых успехов в стране, где еще недавно распашка не дозволялась большинством помещиков, как вредящая, будто бы, плодородию почвы.

Промышленность в собственном смысле мало развита в этом архипелаге; некоторое значение имеют только на острове св. Николая—производство бумажных материй, сбываемых негритянским населениям соседнего материка, и на Диком острове (Брава)—тканье шерстяных одеял, которые раскупаются нарасхват, и плетенье кружев. Но островитяне отличаются коммерческим духом; каждое селение имеет свои лавки, и между отдельными островами существуют постоянные торговые сношения. Земледельческие острова посылают свои произведения другим землям архипелага; Бона-Виста, Саль, Майо отправляют в другие части архипелага соль, песчаник, козьи кожи; остров св. Антония снабжает лесом и водой своего соседа, остров Сан-Винцента. Что касается международной торговли, то она почти вся сосредоточена в Порто-Гранде, на острове св. Винцента. Через этот пункт архипелаг присоединяется к торговому и умственному движению всего света: через Порто-Гранде проникает к чернокожим островитянам европейская культура.

Санто-Антонио, большой остров почти правильной четыреугольной формы, которым начинается на северо-западе полугруг островов Зеленого Мыса, можно назвать привилегированной землей архипелага. Образуя высокий хребет гор, ось которого направлена с северо-востока на юго-запад, он обращен своим северо-западным фасом к пассатным ветрам, которые в этих областях почти всегда отклоняются к материку: оттого эта покатость получает достаточную долю атмосферной влаги, так как облака скопляются с этой стороны гор в значительном количестве. Растительность в долинах очень обильна: население, численность которого, впрочем, быстро возрастает, могло бы удвоиться или утроиться без истощения земледельческих рессурсов страны; если голодовка 1831-33 годов похитила так много жертв, то это потому, что верхния, хорошо орошенные долины тогда были еще не возделаны. Но другая покатость острова, лежащая не на пути влажных ветров, почти совершенно лишена зелени: там повсюду видишь только черные камни, красную глину да белую пемзу, похожую издали на полосы снега. Конусы с кратерами, рассеянные во всех частях острова, так же многочисленны, как горки извержения на склонах Этны: с палубы корабля, плывущего из Европы, когда он огибает северо-восточный мыс остров св. Антония, чтобы войти в порт Сан-Винцента, видно более двадцати вулканов, стоящих на этом мысу. Самая высокая гора острова—«Пик Короны» (Торо da Coroa), на вершине которого тоже открывается кратер, на высоте 2.253 метров (по морским картам) и которым оканчивается на западе становой хребет. Бока горной цепи изрезаны глубокими оврагами, и западным своим скатом Пик Короны спускается прямо к морю; но на востоке и на юге он господствует над обширным плоскогорьем (средняя высота 1.630 метров), где во множестве рассеяны вулканические конусы, то по одиночке, то группами или рядами одни в виде «котла», круглого или овального, с цельными краями, другие с кратером, разломанным с одной стороны. Даже с главной вершины, откуда взор обнимает всю эту толпу вулканов, невозможно сосчитать их числа,—так тесно скучены они на этом плато извержения. Геолог Дельтер полагает, что эта высокая равнина есть не что иное, как бывшее дно кратера: Пик Короны—это второй Везувий внутри своей обширной кругообразной Соммы, от которой еще сохранилась разорванная окружность; извержения совершенно изменили первоначальный вид гигантского вулкана.

Колонизация на этом острове, самом отдаленном от материка, началась сравнительно поздно, и на первых порах ограничивалась введением невольников. Первые европейские поселенцы появились здесь только в конце прошлого и в начале нынешнего столетия; в числе их были и канарийцы, которые с полным успехом сделали опыт посева пшеницы на высоких склонах гор. С 1780 года невольники на Санто-Антонио были объявлены свободными, по декрет об этом остался мертвой буквой, так как никто не обращал на него внимания, и честь фактической эмансипации негров принадлежит уже другому поколению. Чистые негры очень редки на этом острове: почти все его население состоит из цветных людей, между которыми встречаются субъекты с очень темной кожей, но с белокурыми волосами и голубыми глазами. Женщины, по словам Дельтера, имеют большой численный перевес над мужчинами в расе населения св. Антония. Жители этого острова группируются в нескольких селениях прибрежья, преимущественно в долинах северо-восточного берега и в городке Рибейра-Гранде, который тщетно пытались взять, в 1711 году, французы под начальством Дюге-Труэна. На соседних горах, между 900 и 1.200 метрами высоты, в новейшее время начали разводить хинное дерево, и этот опыт удался как нельзя лучше: в 1882 году, нарождающийся хинный лес содержал уже около тысячи дерев.

Остров Сан-Винцент, или св. Викентия, географически составляет как бы часть Санто-Антонио. Закрытый этой более обширной и более высокой землей, он почти круглый год не видит дождя, а иногда на нем господствует полнейшая засуха: на всем острове существует только один или два скудных источника и только одна долина, где возможна хоть какая-нибудь земледельческая культура. Неудивительно поэтому, что в течение более чем трех столетий со времени открытия архипелага португальцами не было сделано ни одной попытки заселения этого острова; только в 1795 году здесь поселились первые колонисты, да и то не по собственному желанию: это были негры-невольники и белые ссыльные; в 1829 году население острова доходило до 120 человек. Однако, не безъизвестно было, что Сан-Винцент обладает лучшим в архипелаге портом: это бывший кратер, в котором волны пробили западную стену; он совершенно защищен от ветров западного, южного и восточного, а массивный высокий остров св. Антония прикрывает его от ветров северного и северо-западного; сильные штормы, врывающиеся в пролив, проносятся в открытом море, не проникая в порт.

Будущая торговая важность острова св. Викентия была предвидена уже в 1851 году, когда один английский негоциант устроил там склад угля для проходящих пароходов. На восточном берегу порта стоит маленький городок, который хотели было возвести на степень столицы архипелага,—Минделло, более известный под именем Порто-Гранде, или под именем самого острова. Это очень печальный город, без деревьев, без фонтанов и ключей, так что жители принуждены пить дистиллированную морскую воду и пресную воду, привозимую на барках с острова св. Антония; но здесь сосредоточивается теперь почти вся торговля архипелага Зеленого Мыса, и океанские пароходы сотнями заходят в порт Сан-Винцента возобновлять запасы угля. В 1880 г. уже пятнадцать компаний трансатлантического пароходства посылали свои суда попутно в этот порт. Вот некоторые цифровые данные, относящиеся к размерам внешней торговли архипелага и движению судоходства в Порто-Гранде:

Обороты заграничной (специальной) торговли архипелага в 1896 году:

Привоз—9.000.000 франков; вывоз—2.250.000 франков.

Движение судоходства в Порто-Гранде (Минделло) в 1880 г.:

1.084 парохода, 392 парусн. судна, 440 кабот. суд., 670 берег. ланчей; общий тоннаж—1.560.000 тонн.

Первое место во внешней торговле архипелага Зеленого Мыса, принадлежавшее прежде Соединенным Штатам, теперь занимают англичане, привозящие уголь в порт Сан-Винцента: хотя арматоры этого острова обладают несколькими кораблями, однако участие Португалии в торговом обмене её собственной колонии гораздо меньше, чем участие других наций. Минделло—город международный, где господствует английский язык: число иностранцев, перебывающих в нем в течение года, в двадцать раз превышает цифру местного населения (высадившихся пассажиров в 1880 г.: 76.000). Сан-Винцент есть также промежуточная станция подводного телеграфа между Лиссабоном и Фернамбуко.

К востоку от этого острова, сборного пункта пароходов Атлантики, следуют один за другим остров Санта-Люция, где можно встречать только пастухов, кочующих со своими стадами, затем пустынные скалы—островки Бранко (Белый) и Разо (Гладкий). Далее идет большая земля св. Николая, которая уже около половины прошлого столетия была «густо населена». В эпоху первой народной переписи, сообщаемой её летописями, в 1774 году, она имела 13.500 жителей, больше, чем сколько имеет их в наше время. Немногие острова испытали столько бедствий, как Сан-Николау, бедствий, следовавших одно за другим,—голодовка, желтая лихорадка, холера. Цифра населения этого острова значительно колебалась, в зависимости от ряда лет благополучных или несчастливых; в нормальное время рождаемость много превышает смертность.

Остров св. Николая имеет форму неправильного полумесяца, выставившего один из своих рогов на восток, другой на юг. Подобно всем островам Зеленого Мыса, он усажен вулканическими скалами, отдельными конусами или сплошными формациями. Самая высокая вершина, Монте-Гордо, поднимающаяся на 1.200 метров над уровнем моря (на 300 метров выше гор Сан-Винцента), находится в северной части острова. Это центр всего архипелага, так как с верхней площадки горы, куда легко взобраться, даже на коне, можно, в ясную погоду, обнять взором весь круг островов, от Санто-Антонио до вулкана Фого: ни с какого другого пункта архипелага не открывается взорам подобная панорама. На южном склоне горы Гордо бьет обильный ключ, но воды его, еще не перехваченные, теряются в вулканических шлаках. Точно также многие другие источники острова пропадают без пользы, оттого, что к ним нет доступа по неимению дорог. Недостатком путей сообщения объясняется также и тот факт, что мелкие каботажные суда обегают бухты здешнего побережья: в большей части этих бухточек не найдешь ни лодки, ни жилья на берегах. Первый главный пункт этого острова находился на оконечности южного мыса, при порте Лапа; но со времени присоединения Португалии к королевству Филиппа II испанского он был покинут и заменен нынешним городом, называемым Рибейра-Брава, или «Дикая речка», от ручья, впадающего в юго-восточную бухту острова. Несмотря на то, что в этой части прибрежья иногда свирепствуют лихорадки, почти половина жителей острова скучена в Рибейра-Брава: этот последний сделался одним из важнейших городов архипелага и, благодаря своему центральному положению, был выбран в 1867 г. как местопребывание лицея, высшего учебного заведения провинции. Рибейра-Брава—самый деятельный каботажный порт для внутренней торговли архипелага; он вывозит кукурузу, маниок, сахар; производство же кофе, прежде весьма значительное, теперь совершенно прекратилось. Непосредственно с Лиссабоном не существует никаких торговых сношений. Почти все мануфактурные изделия и иностранные товары получаются из Соединенных Штатов и из Англии через остров Сан-Винцент.

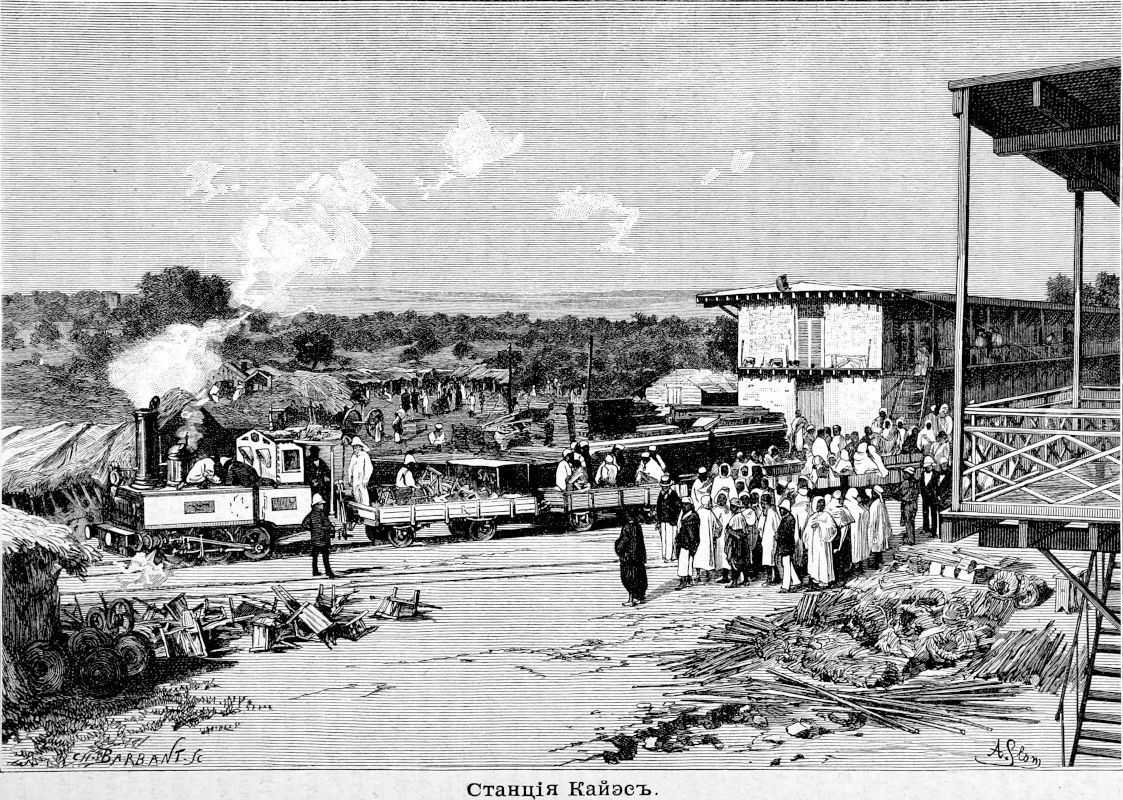

Два острова, составляющие восточную группу архипелага Зеленого Мыса, Соляной (ilha de Sal) и Бона-Виста, имеют почта сахарский климат и очень редко населены. Первый из них, хотя занимающий пространство около 300 километров, оставался незаселенным со времени открытия до 1807 г.: только в этом году несколько невольников с Бона-Виста были посланы со стадами на Соляной остров. Колонизация в собственном смысле началась лишь с 1830 года. Недостаток пресной воды был до этого времени главным препятствием к заселению острова, но превосходное качество и обилие соли, пласты которой сравнивали с «льдами, венчающими Альпы», привлекло, наконец, спекуляторов; выкопали цистерны для собирания дождевой воды, и вокруг места добывания соли возникли промышленные колонии. Железная дорога, построенная в 1835 году, от главной салины к морю, была первым рельсовым путем на португальской территории; вагончики с парусами, подталкиваемые правильным ветром, дующим в этих странах, спускаются к морскому берегу, откуда приводятся обратно на место грузки при помощи мулов или бечевой. Вывоз соли в 1879 году составлял 22.680 тонн.

Остров Сан-Кристоваль, называемый с конца пятнадцатого столетия Бона-Виста, не заслуживает своего имени: как и Соляной остров, он не высок; деревья на нем редки, пески, «пришедшие из Сахары», как говорят туземцы, образуют ряд дюн; нет ни речек, ни ручьев; и наконец, самые подходы, усеянные подводными камнями, опасны для судов. Впрочем, население острова никогда не было многочисленно. Первые концессионеры пустили сюда скот, среди которого ежегодно производилось избиение известного количества голов; скотоводство, хотя скот здесь мелкий и тощий, составляет и до сих пор, вместе с разработкой соляных копей, главный промысел островитян. Главный город, Сальрей, во всякой другой стране приобрел бы важное значение, так как суда находят здесь безопасное пристанище, защищенное от всех ветров полуостровом и островком. Лопес-де-Лима предлагал поместить здесь столицу архипелага; это в самом деле—наиболее центральная позиция, какую только можно выбрать. Бона-Виста из всех островов Зеленого Мыса имеет в среде своего населения сравнительно наибольшее число белых, из которых главным образом и пополняются ряды чиновников, служащих и таможенных досмотрщиков. С тех пор, как американские корабли не приходят больше на этот остров за грузами соли, население его уменьшилось, и соляные промыслы частью заброшены.

Майо, еще менее населенный, чем Бона-Виста, и поверхность которого почти везде представляет пески, глину, голые камни, служит местом ссылки; жители его, негры, занимаются скотоводством, разработкой прибрежных салин, ловлей рыбы в бухточках; они рисковали бы умереть с голода, если бы съестные припасы не привозились им с соседней земли, большого острова Сант-Яго.

Самый обширный и наиболее населенный из островов Зеленого Мыса, Сант-Яго или «св. Иакова», счастливо отличается от трех восточных островов архипелага плодородием и хорошей обработкой его долин: кукуруза, фасоль, рис, иньям, бананы, апельсины, сахар—таковы главные произведения этой благодатной земли. Поверхность острова гориста, и около средины его стоит Пико-да-Антониа—или Антонио, в память мореплавателя, открывшего остров,—полуразрушенный вулкан высотой около 1.800 метров, круто спускающийся к югу. Впрочем, как показали промеры, сделанные для укладки телеграфного кабеля, скат острова еще круче под водой, чем в выступающей из моря части; на расстоянии семи с небольшим километров от берега лот достает дно морское лишь на глубине 2.350 метров. Часть лав Сант-Яго—подводного происхождения: между веществами, извергнутыми вулканами, находятся слои беловатого известняка, смешанного с черной лавой.

От прежней столицы острова св. Иакова и всего архипелага осталось только имя Рибейра-Гранде. Местоположение её представляло большие неудобства, хотя она стояла на берегу каменистого ложа, иногда смачиваемого дождями, от которого и получила название «Большой Реки». Выставленная полной силе полуденного зноя, никогда не освежаемая прохладными северными ветрами, которые задерживаются внутренними горами, открытая вредным испарениям окружающей низменной равнины, не имевшая хорошей, защищенной от волнения, якорной стоянки, Рибейра-Гранде была, вдобавок ко всему этому, легко доступна неприятельскому нападению: в 1712 г. французы высадились на берег, взяли крепость приступом и почти совершенно разрушили самый город. Несмотря, однако, на этот погром, Рибейра-Гранде сохранила оффициальный титул столицы и служила резиденцией губернатору до 1770 года, когда главным городом была назначена Вилла-да-Прайя, тоже нездоровая, но с тех пор ассенированная. Эта новая столица, лежащая на берегу полукруглой бухты, где иногда, именно при южном ветре, стоянка для судов не безопасна, раскинула свои низкие, пестреющие яркими красками, дома на площади из древних лав, выливавшихся из вулканов, высотой около 200 метр., которые ограничивают северный горизонт; две крутые дороги, высеченные в скале, поднимаются с берега к городу. Прайя имеет небольшой музей естественной истории, даже метеорологическую обсерваторию, и, как столица, заключает в своих стенах довольно многочисленную колонию белых, состоящую из чиновников и других лиц; но главную массу её населения составляют негры, которые частию сохранили отличительные признаки своей расы и свои первобытные нравы. Между ними еще можно встретить много бывших невольников, припоминающих годы своей молодости в родном племени. Часто возбуждался вопрос о переводе главного управления острова в какой-либо другой город; но Прайя имеет за себя преимущество совершившагося факта и выгоды, которые ей дает положение на главном острове, заключающем две пятых всего населения архипелага и доставляющем две трети его произведений; в 1885 г. в этом городе издавалось шесть газет. Прайя—станция островов Зеленого Мыса, через которую Сен-Луи и Сенегамбия соединены с телеграфной сетью Европы и Нового Света.

Движение судоходства в порте Прайя в 1880 году: прибыло 362 судна, в том числе 61 пароход, вместим. 71.685 тонн; вышло: 326 судов, в том числе 61 пароход, вместим. 68.213 тонн; всего: 688 судов, из них 122 парохода, вместим. 139.898 тонн.

В соседстве с берегами Прайи, именно около Рпбейра-Гранде, находятся главные ловли кораллов, которою занимаются итальянцы, переселившиеся из Виареджио. Итальянская колония в Прайе насчитывает в своей среде более двухсот лиц.

Остров Фого, или «Огненный», следующий за Сант-Яго в ряду «Подветренных» островов, представляет округленную форму, свойственную землям, которые, как Гран-Канариа и Гомера, состоят из одного только массива извержения: подобно этим двум Канарским островам, он имеет немного выемчатые края на западе, то-есть на той стороне, откуда приходят самые сильные бури, и в центре его, на плато из лав, стоит самая высокая вершина, вулкан Фого. Кратер этой горы, около 5 километров в окружности, вписан в другой кратер, как пик де-Тейде в полукруг Каньяд: по Видалю и Меджу, высота верхнего пика Фого 2.976 метров. Он виден с расстояния до полутораста километров в море.

Этот остров, первоначально наименованный мореплавателем Антонио-ди-Ноли островом св. Филиппа, только в 1680 году получил от испуганных жителей название «Огненнаго», Ilha do Fogo: землетрясение, затем извержения вулкана нагнали такой страх на колонистов, что многие из них убежали на Дикий Остров. Бюффон рассказывает даже, хотя это неверно, что в то время остров св. Филиппа был совершенно покинут населением. Так же страшны были последующие вулканические пожары на Фого, особенно извержения 1785 и 1799 годов, когда вылились огромные потоки лавы, доходившие до самого моря, так что в тех местах даже изменилась форма побережья: один из этих потоков, называемый Рельва, залил долину, которая была покрыта великолепными плантациями; впрочем, вследствие выветривания шлаков, поверхность его, в свою очередь, постепенно покрылась слоем растительной земли, которая теперь производит лучший в архипелаге табак. Остаток деятельности сохранился в вулкане до 1816 года, когда дым окончательно исчез, и молодые люди могли спуститься во внутренность кратера, для собирания серы. Но если жителям Фого не случилось более в этом столетии терпеть от землетрясений и вулканических извержений, то они чаще других островитян Зеленого Мыса страдали от засух и неурожаев. Говорят, что во время голодовки 1834 года население уменьшилось почти на две трети: цифра его, перед тем превышавшая 16.000, спустилась до 5.615 душ; однако, плодородие вулканического пепла так велико, и произведения, которые он дает, имеют такую высокую цену, что после каждого подобного бедствия пробелы, оставленные им в рядах населения, пополняются, и пострадавшие плантации заменяются новыми. После Сант-Яго и Санто-Антонио, Фого—самый многолюдный остров архипелага, и белые, по большей части потомки переселенцев с Мадеры, составляют здесь относительно многочисленную колонию. Главный город его, Сан-Филиппе, лежит при открытом рейде на юго-западном берегу, напротив острова Брава.

Этот последний давно уже не заслуживает своего имени «Дикий остров». Самый здоровый по климату, наилучше возделанный, самый приятный во всем архипелаге, оп теперь, напротив, часто называется «Раем островов Зеленого Мыса», в противоположность четырем «Адам»—островам Сан-Винцент, Саль, Бона-Виста и Майо. Португальские концессионеры в первые два века оккупации совершенно пренебрегали Диким островом, и потому население его до новейшего времени состояло лишь из беглых негров, пришедших с других островов и существовавших рыбной ловлей и скотоводством. Бедствие, постигшее Фого в 1860 г., вдруг значительно увеличило число жителей его соседа; но никто из новых колонистов не присвоил себе монополию землевладения. Брава не имел сюзерена, отдающего в аренду ту или другую часть своего имения. Каждый селился здесь в качестве собственника и каждый имел свой земельный участок; благодаря этому, остров, впрочем, не очень гористый и пригодный для земледельческой культуры на всем своем протяжении, сделался садом архипелага, и большинство его обитателей живут в довольстве. Их хорошенькие домики весело блестят сквозь зелень садов.

Жители острова Брава отличаются от жителей Фого более высоким ростом, более белым цветом кожи и чертами, напоминающими черты козы, за что и получили соответственное прозвище в насмешку. Это неутомимые работники, не только по культуре почвы, но также по рыбной ловле и судоходству. Американцы, избравшие этот остров за центр своих рыболовных промыслов в архипелаге Зеленого Мыса, вербуют здесь свои экипажи, и потому между этими островитянами не мало людей бывалых, объехавших добрую часть света. Многие эмигрируют также в португальские владения континентальной Африки. Порт Дикого острова, Фурна, хорошо защищенный, но очень маленький, находится на восточном берегу, против рейда острова Фого; главный населенный пункт—городок Сан-Жуан-Батиста (св. Иоанна Крестителя), куда чиновники с других островов часто приезжают на дачный сезон или для поправления здоровья.

К северу от Брава лежат два необитаемых островка, называемые «Сухими», ilheos Seccos.

Острова Зеленого Мыса, численность их населения (1885 г.) и главные города:

| Кв. кил. | Число жит. | Главные города | |

| Санто-Антонио (св. Антония) | 720 | 18.351 | Рибейра-Гранде (4.500 жит.) |

| Сан-Винсент (св. Викентия) | 207 | 7.342 | Минделло (4.200 жит.) |

| Сан-Николау (св. Николая) | 375,5 | 8.815 | Рибейра-Брава (4.000 жит.) |

| Саль (Соляной) | 233 | 990 | |

| Бона-Виста | 593 | 3.096 | Сальрей |

| Майо | 206 | 1.837 | |

| Сант-Яго (св. Иакова) | 967 | 45.488 | Прайя (12.000 жит.) |

| Фого (Огненный) | 443 | 16.004 | Сан-Филиппе |

| Брава (Дикий) | 55 | 9.013 | Сан-Жуан-Батиста |

В административном отношении архипелаг Зеленого Мыса делится на два округа: «острова на Ветре» и «острова под Ветром», заключающие вместе 11 concelhos и 29 freguezias, т.е. «приходов» или общин. Консельо, первая совещательная единица, представлена выборным муниципалитетом, во главе которого стоит мер, или administrador, назначаемый правительством. Провинциальный совет, в состав которого входят только два члена, избираемых муниципиями, функционирует на ряду с генерал-губернатором провинции; кроме того, при последнем состоят финансовая палата и совет главного управления, образованный из заведующих отдельными отраслями администрации. Главный начальник края, назначаемый королем, соединяет в своем лице гражданскую и военную власть; в его отсутствие, должность его исправляет генеральный секретарь. Каждый консельо имеет свой суд первой инстанции; апелляционных же судов только два: один—на острове св. Антония, другой—на острове св. Иакова.

Хотя отдаленное колониальное владение, архипелаг Зеленого Мыса представлен в лиссабонских Кортесах двумя депутатами, избираемыми ограниченной подачей голосов в двух округах провинции.