Глава VII Невольничий берег

Того, Пого, Ажуда, Бадагри, Лагос, Дагомей, Иоруба

Часть африканского берега, заключающаяся между двумя сегментами аллювиальных земель, ограничиваемых устьем Вольты и дельтой Нигера, представляет типическое побережье по правильности своего внешнего пляжа (плоского берега), слегка закривленного в виде дуги круга и маскирующего внутренний пляж, от которого он отделен лагунами и притоками: море, омывающее это прибрежье, называется Бенинским заливом. Зловещее имя Невольничьего берега, которое поныне носит эта область поморья, обязано своим происхождением торговле «кусками индийской материи», производившейся на берегах проклятых лагун с первых времен открытия этой страны португальцами до второй половины девятнадцатого столетия. Нигде не было так удобно негроторговцам совершать свои операции без всякой опаски преследования со стороны крейсеров. Морской берег в этом месте защищен опасными подводными камнями и грозными волнами прибоя, на плавание среди которых могут отваживаться только очень искусные кормчие; входы в лиманы не видны с открытого моря, а внутренния бухты представляют бесчисленное множество таинственных заливчиков, на берегах которых, под ветвистыми деревьями, и прятались сараи, служившие складами человеческого товара. Купеческие караваны, приходившие с берегов Нигера, солдаты, которых посылали короли Дагомея и Иорубы с гуртами пленников, не имели надобности пробираться к морю, чтобы сбыть своих невольников: торг производился в укромных местах в тени лесов.

Все нации западной Европы, желавшие получать свою долю драгоценного металла на Золотом берегу, хотели вместе с тем пользоваться выгодами торговли людьми на Невольничьем берегу, а в последние десятилетия существования этого торга и бразильские купцы имели свои негроторговые конторы на берегах Бенинского залива. Но до 1851 года ни одно иностранное государство, за исключением Португалии, не вступало оффициально во владение той или другой территорией на этом берегу и не осуществляло державных прав за пределами укрепленных факторий своих купцов. Англия начала дело колониального присвоения захватом города Лагос, который она сделала центром своих военных операций, направленных к уничтожению торга людьми на Невольничьем берегу; но только в 1861 году эта держава оформила свое право протектората покупкой земли, которая уже ранее была занята её войсками. Два года спустя Франция купила территорию Порто-Ново, от которой она вскоре должна была отказаться, чтобы снова взять ее в 1883 году. Затем, в 1884 году, немецкий военный корабль, призванный гамбургскими и бременскими негоциантами, овладел территорией Того, прилегающей к восточной границе английских владений на Золотом берегу. Таким образом четыре европейские державы, считая Португалию, управляющую частью побережья, на которую еще предъявлял притязания король дагомейский, разделили между собой Невольничий берег; но с северной стороны, внутри материка, владения их еще не имеют точных границ. Очень немногие путешественники проникали до сих пор в эти края, которые так долго опустошались охотниками на негров; только на восточной стороне, в соседстве Нигера, пройденные различными исследователями пути пересекаются в виде редкой сети. Естественные границы страны ясно обозначены: на западе—мысом св. Павла (Сент-Поль) и лагунами, питаемыми рекой Вольтой; на северо-западе и на севере—рядом высот, гор или плоскогорий, который составляет продолжение горных цепей Аквапем; на северо-востоке и на востоке—линией водораздела между притоками Нигера, и непосредственными притоками океана. Общее пространство всей этой территории, которая, вероятно, еще не скоро будет измерена с точностью, можно считать приблизительно в 155.000 квадр. километров. Что касается народонаселения, то оффициальная перепись его пока еще была сделана только в английских владениях, в Лагосе и Бадагри. В 1881 году эта колониальная область в 189 квадр. километров имела слишком 75.000 жителей, но это население в большинстве городское, внутренния же местности далеко не так плотно населены. Тем не менее из этого обнаруживается тот весьма важный факт, что приморские округи, прежде почти безлюдные, по причине опасного присутствия негроторговцев, ныне оказывают, путем торговли, большую притягательную силу на туземцев стран, простирающихся далеко к Нигеру. Восточные округи, более пощаженные войной сравнительно с западными, очень густо населены. Три миллиона жителей—такова, кажется, вероятная цифра для всей покатости, обращенной к Бенинскому заливу.

По данным народной переписи или по приблизительным и суммарным исчислениям, население Невольничьего берега распределяется между различными территориями следующим образом: Того, Малый Попо и другие немецкия территории, по Целлеру—60.000 жит.; французские территории Агуэ и Большой Попо—100.000 жит.; земли, смежные с германской территорией—50.000 жит.; земли, смежные с французской территорией—200.000 жит.; Маги, Дагомей, Ажуда, португальск. протекторат—300.000 жит.; французская территория Порто-Ново—150.000 жит.; английская территория Бадагри и Лагос—75.270 жит. Республика Абеокута—200.000 жит. Другие страны этой покатости—2.000 000 ж. *С 1893 г. Дагомей присоединен к владениям Франции.

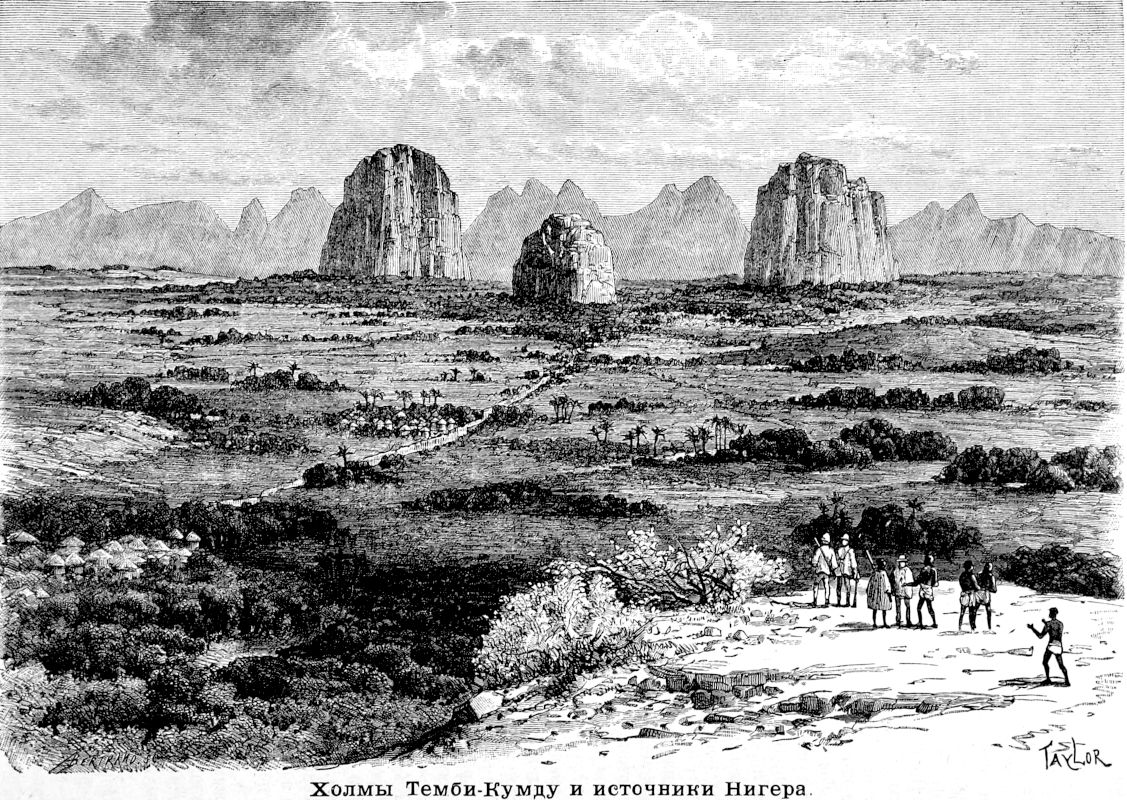

С моря не видно холмов ни в какой части побережья: в 20 километрах от берега матросы, держащие вахту на верхушке мачты, еще не примечают материка; только город Бадагри указывается «горой», то-есть лесом в форме пирамиды, основанием которой служит легкое возвышение почвы. Большие деревья редки на песчаной косе: там растет только кустарник; исключение составляют подходы к деревням, где насажены кокосовые пальмы, да и те очень туго здесь прививаются. Дюны на этом берегу не образуются, без сомнения, по причине господствующих северо-восточных ветров, которые подхватывают песок, приносимый волнами, и уносят его далеко в море. Высоты континентального рельефа начинаются лишь далеко за разветвляющимися озерами побережья; они состоят из волнообразных повышений местности, поднимающихся, в среднем, на 60 или 70 метров и примыкающих к внутренним нагорьям. В Дагомее небольшой массив достигает 800 метров в своей высшей точке. На севере почва поднимается в виде настоящих гор: по словам путешественника Скерчли, горные цепи Буссо, повидимому, оканчиваются в Маги пиками, превышающими 2.000 метров и круто понижающимися к северным степям, тогда как южный скат их представляет ряд последовательных террас: это, вероятно, самые высокие горы Африки к югу от Атласа и к западу от Абиссинии. С высоты вершины, на которую всходил Скерчли, чтобы посмотреть восход солнца над равнинами, простирающимися к Нигеру, английский исследователь ясно видел горную цепь, продолжающуюся далеко по направлению к Вольте. Некоторые из главных массивов состоят из гранитных куполов; другие представляют пирамиды из столбчатых базальтов, или нагроможденные массы траппов, похожия на крепости или на уединенные вулканы с явственными кратерами. Одна долина заключает в себе груды обломков, имеющие все характеристические признаки морен, и в которых встречаются камни, «исчерченные льдинами».

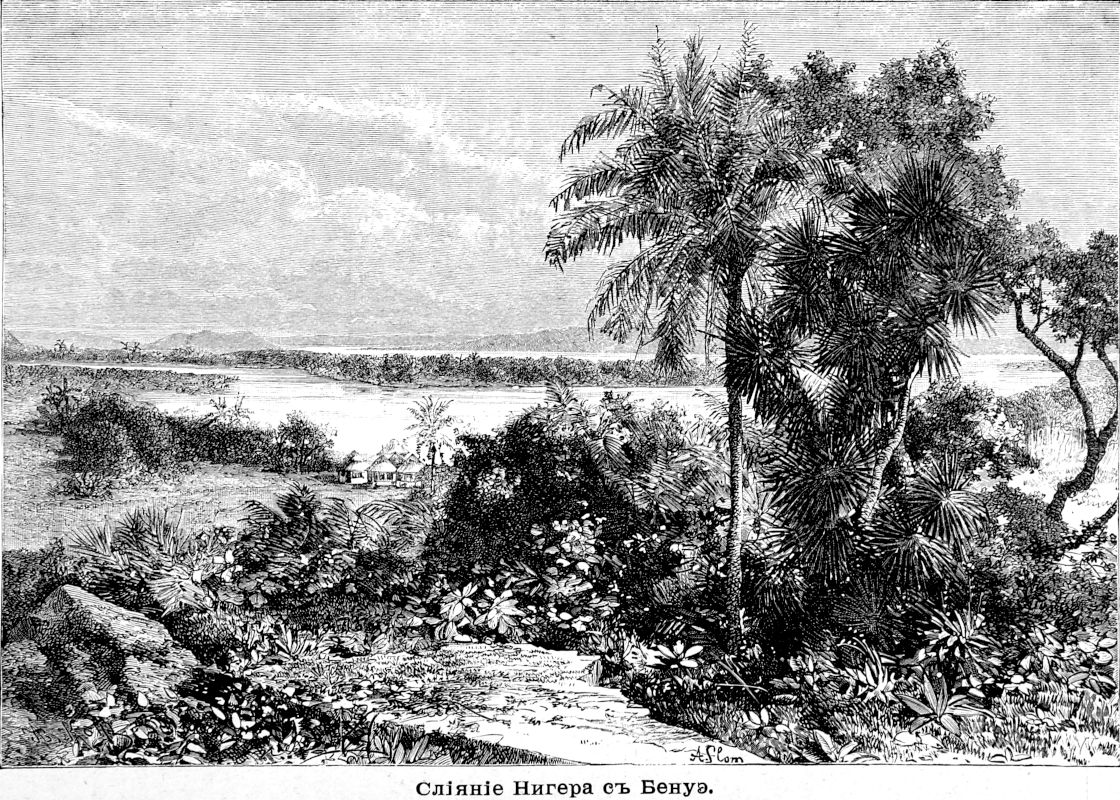

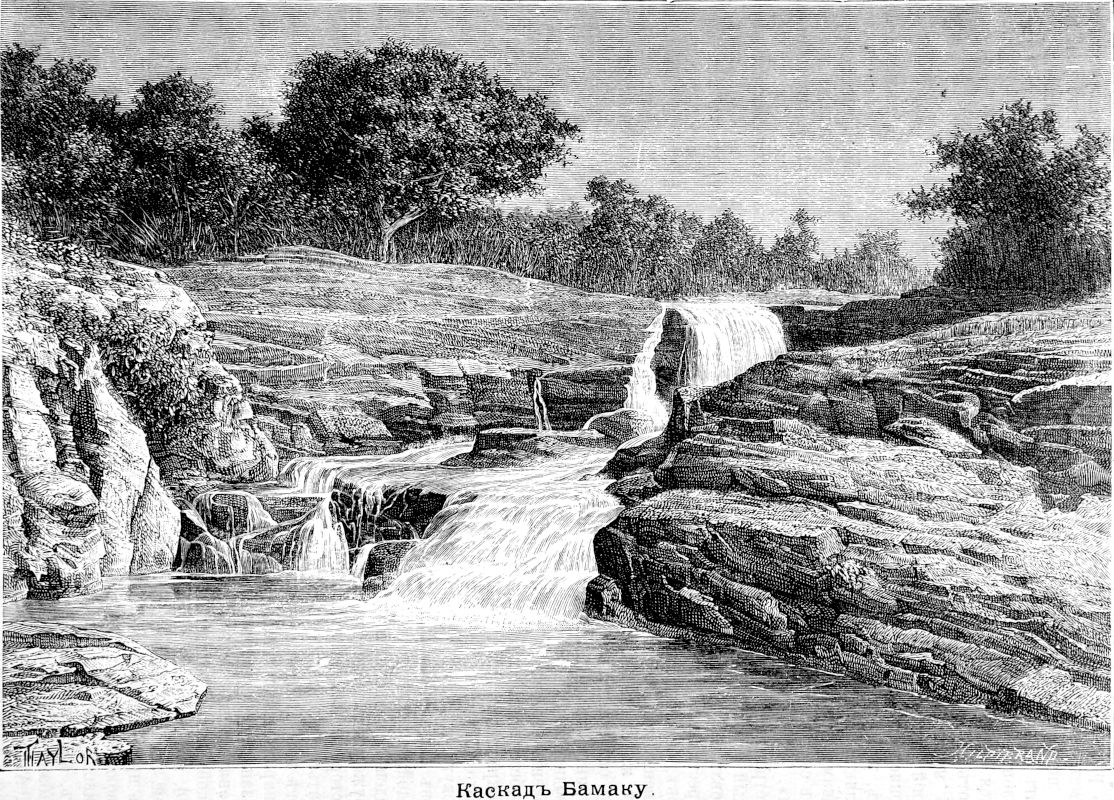

Потоки, спускающиеся к морю между Вольтой и Нигером, не представляют сколько-нибудь значительных рек, так как их параллельные бассейны имеют относительно небольшое протяжение. В сухое время года большинство их не достигают моря; они изливаются в береговые лагуны, при чем течение их не настолько сильно, чтобы открыть себе проток через внешний плоский берег. Но после больших дождей излишек воды лагун в конце концов находит себе выход, и то в том, то в другом пункте образуется речное устье, прерывающее сплошную линию береговой полосы, хотя поперек этого устья обыкновенно тянется полукругом подводный бар, образуемый отложениями реки и моря. Один только Лагосский проток, у выхода истока, принимающего одновременно воды большой реки и обширных, богатых притоками, лагун, никогда не бывает загражден выступающим наружу порогом: во всякое время года морской прилив свободно распространяется через этот проток из моря во внутренния воды. Река Огун, доставляющая лагунам наибольшую часть их жидкой массы, вероятно, берет начало не менее, как в трех стах километрах внутри материка и получает многочисленные притоки выше низовья. Проход у Большого Попо также почти постоянно открыт; кроме того, туземцы часто делали перекопы между лагунами и морем для провода своих барок.

На большинстве географических карт территория Того, в западной части Невольничьего берега, изображается как запятая почти на всем её протяжении внутренним морем в 3.000 кв. километров; это озеро Авон, названное так по имени английского корабля, который первый обследовал эту часть побережья, в 1846 году. Однако, размеры озера были сильно преувеличены; эта водная площадь, называемая туземцами Хахо, как и главный её приток, имеет не более десяти километров в каждом направлении; со всех сторон ясно виден её берег. Нохуэ, или лагуна Денгам, к западу от Порто-Ново, тоже представлена на морских картах в виде большого озера, имеющего поверхность, далеко превосходящую действительное её протяжение. Из береговых лагун самая значительная—озеро Икораду, которое с своими многочисленными разветвлениями и доставило построенному там городу его португальское имя Лагос, т.е. «Озерный». Если площадь внутренних вод не проникает так далеко вглубь материка, как это предполагали прежде, то лагуны, тем не менее, образуют на северной стороне внешнего берега почти непрерывный канал, который при помощи незначительных искусственных сооружений мог бы быть превращен в судоходный путь, простирающийся от устья Вольты до дельты Нигера: в настоящее время пароходы плавают из Бадагри в Лагос, на протяжении около 70 километров. Разность уровня между высокими и низкими водами лагун составляет от 4 до 5 метров: смотря по времени года, эти лагуны представляют то озера, то лабиринты потоков, покрытые камышами, сквозь которые с трудом пробираются мелкие суда туземцев. Перед каждой деревней эстакады общинной рыбной ловли частию заграждают фарватеры судоходства. В 1876 году один английский пароход поднялся почти до Абоме вверх по реке Веми (Оуо), впадающей в озеро Нохуэ, к северу от протока Котону: средняя глубина её около 4-х метров.

Впереди протоков, образующихся в период дождей, море принимает от наносов желтый цвет на пространстве нескольких километров; твердые частицы органического происхождения увлекаются далеко в море, распространяя иногда сильное зловоние; брызги рассыпаются в воздухе в виде желтоватого «дыма», который мешает видеть сигнальные знаки на берегу. С запада на восток, от Вольты к Нигеру так называемое «промерное плоскогорье», т.е. подводный обрыв, ограничиваемый с южной стороны глубокой пропастью, постепенно расширяется. В то время, как против мыса св. Павла морское дно уже в десяти километрах от берега вдруг круто обрывается, около Бенинского лимана только на расстоянии 60 километров начинаются глубины, превышающие 100 метров. Между этими двумя крайними пунктами подводная терраса расширяется правильно; только один ров, называемый Авонским, прерывает ее против берега Пальма, как раз в том месте, где Бенинский залив представляет вершину своей вогнутой кривой: в этом месте находят глубины в 180 метров на расстоянии менее 15 километров от берега. Таким образом мы видим здесь, на расстоянии 1.000 километров, повторение того явления, которое было наблюдаемо моряками у Малого Бассама, против берега Слоновой Кости: и там также подводная долина тянется по нормали к берегу в середине вогнутости залива. К востоку от Авонского рва чистый песок морского берега мало-по-малу смешивается с илом, и около Оди, где начинает обрисовываться выступающая кривая, образуемая наносными землями Нигера, берега уже совершенно меняют вид: они превращаются в болотистые пространства, где растут корнепуски, задерживающие почти жидкую массу в бесконечной сети своих корней. В отношении флоры и фауны Невольничий берег представляет просто продолжение Золотого берега. Климат его, сходный с климатом западных берегов по средней температуре—около 26 градусов Цельсия,—по делению года на два сухих и два сырых периода, по бризам и торнадосам, по дождям и неправильному дуновению гарматтана, считается самым здоровым на всем побережье между устьем Сенегала и устьем Конго. Европейцы не имеют здесь того бледного, исхудалого лица, которое придает им вид привидений: никакая эпидемия, в роде желтой лихорадки, оспы или тифа, еще не истребляла их; но как и в соседних странах, они должны опасаться болотных лихорадок, особенно в первое время пребывания: любители пива первые подвергаются этой болезни. Европейские эмигранты, как и туземцы, часто страдают вередами. Самая опасная пора года—это период дождей, особенно к концу большого дождливаго сезона, когда земля дымится и бродит, когда пары, насыщенные миазмами, сгущаются в виде туманов. Месяцы сентябрь и октябрь, разделяющие два сырых времени года, и в которые воздух очищается от туманов, наименее неблагоприятны для здоровья белых.

Метеорологические наблюдения, производившиеся на Невольничьем берегу, дали для 1876 года следующие результаты: средняя температура—26°.2 Ц.; высшая (ноябрь)—35°,2 Ц.; низшая—20°,5 Ц.

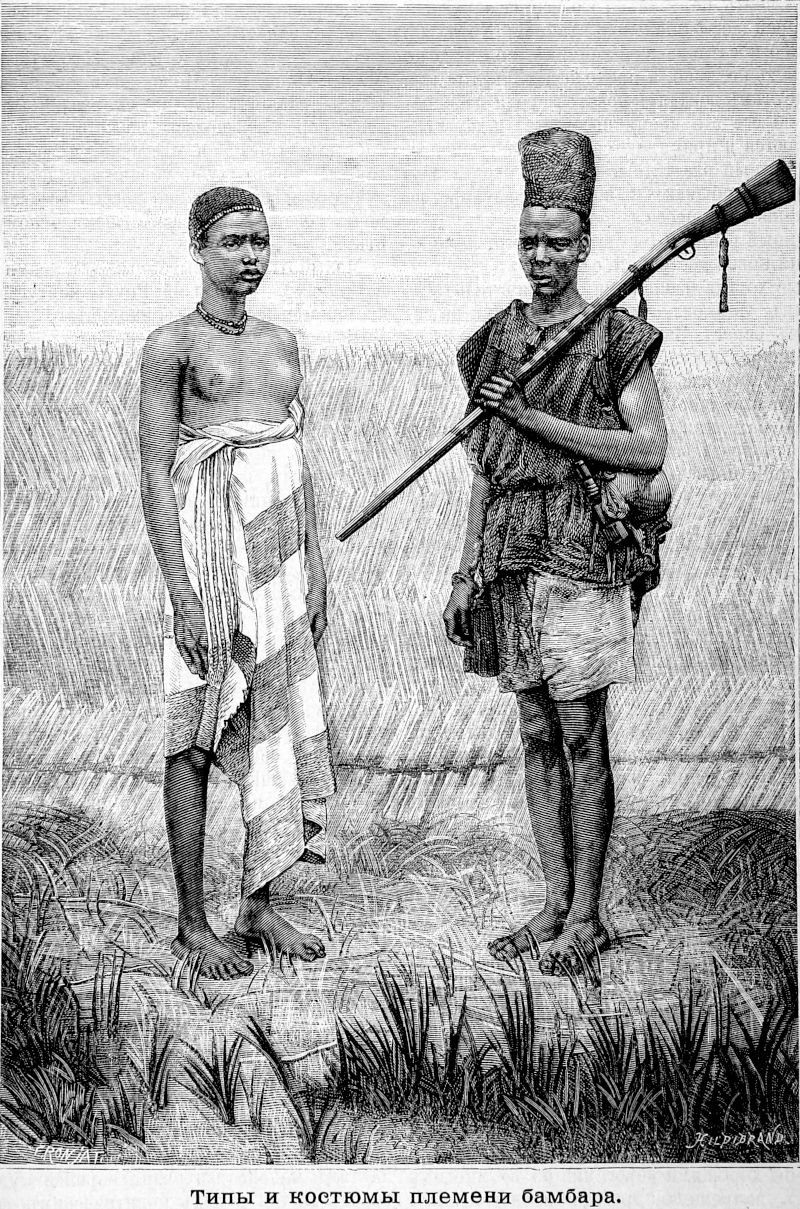

Чернокожее население этого поморья состоит из племен, говорящих различными наречиями, но представляющих, тем не менее, большое сходство как между собой, так и со своими соседями на Золотом берегу, фантиями и ашантиями; кроме того, несколько народцев, известных под общим именем мина и живших прежде к западу от Вольты, поселились республиканскими общинами на покатости Невольничьего берега, чтобы избавиться от господства кумассийского короля. Но вообще можно сказать, что вся часть страны, заключающаяся между Вольтой и Огуном, населена народом эуэ или азиге, по имени которого весь край называется Эуэме, т. е. «Земля племени эуэ». К востоку от реки Огун, по направлению к Нигеру, территория принадлежит племенам иоруба или яриба, носящим также родовое имя наго.

По словам Шлегеля, одного из миссионеров, хорошо изучивших язык эуэ, эта нация, с глоссологической точки зрения, распадается на пять резко различающихся групп. Ближайшими соседями английских владений на Золотом берегу, к востоку от Вольты, является племя анло, называемое также англо или англауа: по наречию этого племени имеется сравнительно наибольшее число текстов и сборников слов. На север и северо-восток от анло живут племена, говорящие наречием анфуэ: их обозначают вообще именем крепи, различно видоизменяемым, смотря по местному произношению и национальности путешественников, посетивших их территорию. К востоку от анло и крепи побережье и внутренние округа заняты народцами, говорящими диалектом ахуда: родовое имя их джеджп. На севере простирается королевство Дагомей, жители которого тоже говорят особым языком. Наконец, крайняя северная часть покатости составляет глоссологическую область маги или махи, наиболее чистого наречия языков эуэ. Племена, говорящие этим диалектом, очевидно, менее других удалились от первоначальной родины, находящейся, вероятно, на северо-востоке, на берегах Нигера.

Негры группы племен эуэ сходны между собой физическим типом, также как и языком. Они отличаются высоким ростом и стройным телосложением; черты лица у них правильнее, чем у уолофов, и цвет кожи менее темный, хотя они живут в стране, гораздо более близкой к экватору. На берегу рек и лиманов, туземцы часто купаются, особенно женщины; омовения повторяются у них несколько раз в день; после купанья они натираются пальмовым маслом и мазями и раскрашивают себе тело в красный цвет порошком красильного дерева; только во время траура обычай запрещает им мыться и натирать тело маслом: оттого плакальщицам присвоено прозвище «неумытых». Эта крайняя чистоплотность предохраняет прибрежных жителей от болезней кожи, составляющих обыкновенное явление у обитателей внутренних областей. Одна из самых распространенных здесь болезней—крокро, род проказы, очень прилипчивой, даже у домашних животных, но легко излечиваемой. Как во всех других негритянских странах, пупочная грыжа и здесь очень обыкновенный недуг. Всех иностранцев поражает также значительное число индивидуумов с желтоватой кожей и с рыжими волосами, встречающихся внутри страны; в этом факте, вероятно, следует видеть скорее род альбинизма, чем результат скрещивания между европейцами и негритянками. Изменения красящего вещества кожи (пигмента) обнаруживаются в особенности белыми пятнами, которые рассеяны по всему телу, придавая ему иногда странный пестрый вид. Эта болезнь кожи не менее распространена у африканских племен эуэ или азиге, чем у «пинтадосов» (пестрых) Мексики и у негров ново-гренадского побережья.

Народы западно-африканского Невольничьего берега представлены также очень большим числом индивидуумов между неграми и цветными людьми Бразилии, где их безразлично называют минасами: в массе африканцев, привозимых негроторговцами, общественное мнение всегда давало минасам предпочтение за их силу, красоту, нравственные качества, свободолюбивый дух. Минасы всего чаще боролись за свои права и основали внутри Бразилии самые цветущие и наиболее храбро защищаемые республики беглых негров. Они же чрез своих дочерей всего более способствовали смешению рас в португальской Америке и, впоследствии, в наиболее широкой мере принимали участие в частных мерах по освобождению невольников. Многие сотни их воспользовались волей, чтобы вернуться на родину, где они занимаются торговым делом, либо как посредники, либо как импортеры. Они успешно конкурируют с европейскими купцами и чрез свои семейные союзы с туземцами все более и более приобретают численный перевес над всеми иностранцами; имя бразильского города Бахиа (Сан-Сальвадор), самого важного в их глазах, служит им для обозначения вообще всех стран, лежащих вне Африки. Без вмешательства государства, как в Сиерра-Леоне, или филантропических обществ, как в Либерии, заселение африканского берега вольноотпущенными и сынами невольников совершилось само собой в этой части «черного континента», и результаты этой добровольной иммиграции, повидимому, не уступают результатам колоний, основанных Англией и американскими переселенческими компаниями. Старые этнические деления мало-по-малу сглаживаются под влиянием этого нового элемента: фамильные имена Суза, Альмейда, Андрада, Альбукерке, сделались очень обыкновенными, распространяясь через браки, и португальская речь оспаривает у английской роль господствующего языка для международных сношений. На западе, в соседстве городов Золотого берега, говорят английским диалектом, но в Ажуде преобладает португальский: этот последний преподается там в школах. В 1730 году, когда путешественник Де-Марше посетил Невольничий берег, лузитанский жаргон служил франкским языком в «королевстве Ардрес» к северу от Ажуды. Португальские семейства смешанной крови сохранились в крае с эпохи первых исследований, и один из этих кланов дотого размножился, что его прозвали бессмертным. В этих цветных семьях единокровные браки, даже между братьями и сестрами от разных матерей, составляют очень обыкновенное явление и не осуждаются общественным мнением.

Самая могущественная туземная нация из группы эуэ или азиге—нация фонов, ныне называемых даума или дагомейцами, от королевства, образовавшагося в первой половине семнадцатого столетия на севере Ажудского поморья. По сказанию легенды, которая, быть может, не имеет никакого исторического основания, это имя Дагомей или Дагоме, означающее «живот Духа», напоминает одного полководца, который, дав обет принести в жертву Духа, своего собственного короля, если удастся овладеть долго не сдававшимся неприятельским городом, не замедлил исполнить это обещание после победы, вскрыв живот своему государю и положив первый камень в струящиеся кровью внутренности; по другим авторам, истинное имя страны есть Дангоме, «Брюхо змеи» и связано с легендой о змее-фетише. Дагомейцы, кичащиеся своей историей войн и завоеваний, отличаются, тем не менее, умом и быстротой усвоения; они замечательно легко выучиваются иностранным языкам; сравнительные краниологические измерения Брока доказали, что эти чернокожие принадлежат к народам, имеющим наибольший объем черепа. Формы вежливости в большой чести у дагомейцев: строгий этикет диктует им слова, которые нужно произнести, поклоны и колено-преклонения, которые нужно сделать, смотря по степени важности встреченного на улице лица: даже когда какая-нибудь сановная особа, не показываясь самолично, посылает вместо себя, в качестве представителя, свою трость, носимую невольником, этот знак отличия повсюду принимается с большими изъявлениями почтения; а перед палкой короля все падают ниц, все равно как бы появился сам властелин. По приниженности подданных, по тираннии владык, королевство Дагомей совершенно походит на королевство Ашанти, и во все времена государи этих двух стран признавали друг друга братьями и обменивались пышными посольствами. Мало найдется стран, где бы монарх и вельможи с большей логикой содействовали укреплению своей власти установлением символов и церемоний, постоянно напоминающих толпе о царском величии.

Царек—это бог: власть его беспредельна; жизнь и достояние его подданных принадлежат ему без всякого ограничения; он господин всех живущих, наследник всех умерших. Если драки запрещены, то это потому, что они могут, в случае нанесения ран или увечья, причинить вред живой собственности короля. В прежнее время дети с раннего возраста отбирались у матерей и воспитывались в чужих семьях вдали от родителей, дабы никакие узы естественной любви не привязывали подданных к кому-либо другому, кроме державного господина. Как стоящий выше нужд, на которые обречены простые смертные, этот верховный властелин предполагается неимеющим потребности в еде и питье: оттого прежде трапезы его совершались вдали от всех глаз. Он снисходит для выслушивания просьб своих подданных; но, до недавнего времени, он делал это, как невидимый дух; если ему благоугодно было выслушать челобитную, он давал знак, высовывая ногу из-под занавеси, скрывавшей его от посторонних взоров. У него имеется целая армия жен, состоящая под командой королевы или дада, которой принадлежит право жизни и смерти в пределах гарема, и сыновья которой одни имеют право называться королевскими принцами; сыновья, рожденные от других жен, пользуются только титулом акови или пажа; из их среды выбирают кабесеров, но они подвергаются смерти, если позволят себе упомянуть о своем происхождении; женщина, которую король посылал ежегодно в подарок своему португальскому любимцу в Ахаде, была передаваема с рук на руки солдатами, расставленными на пути через известные промежутки, и во все продолжение перехода ноги её не должны были касаться земли: она прибывала на место назначения более мертвая, нежели живая. В несчетном множестве женщин, принадлежащих королю, некоторые состоят в числе высших сановников государства: такова, например, хранительница головни, о которую закуривается королевская трубка; такова же фаворитка, подающая его величеству плевальницу. Когда король соблаговолил призвать своих советников, его жены принимают участие в обсуждении дел наравне с минго, или первым министром, и другими государственными сановниками. Однако, толпа королевских супруг состоит просто из невольниц, прачек, носильщиц и кухарок, справляющих работы по ведению пышного хозяйства двора. Известно также, что многие тысячи женщин, стоящие лагерем в ограде дворца, составляют королевскую гвардию. Эти амазонки, отказываясь от любви и брака, по собственной воле вступают в ряды мужчин и облачаются в солдатский костюм, впрочем очень нарядный: короткия панталоны, зеленые или красные, разноцветная туника, шелковый или бархатный шарф, шапочка, на которой вышиты разные фантастические животные. Сделавшись товарищами по оружию мужчин, на которых они, впрочем, походят и формами тела, почти мужскими, амазонки из самолюбия стараются превзойти своих соперников храбростью, ожесточением в бою и презрением к смерти. Часто также они превосходят мужчин в холодной жестокости; одна из их рот состоит из головорезок, так называемых «женщин с бритвой», предназначенной для отрезывания голов побежденным царькам. Их военные пляски отличаются таким ансамблем и точностью, что в этом отношении с ними не сравнится лучший из наших кордебалетов: они так же неутомимы в парадных празднествах, как и в битвах. Путешественник Скерчли описывает одну из этих военных процессий с плясками, песнями и жертвоприношениями, которые продолжались не менее шестнадцати часов.

Хотя женщины вообще пользуются большой свободой и имеют право заниматься теми же ремеслами, исполнять те же профессии, как и мужчины, однако, в браке они рассматриваются как простая собственность мужа. Полигамия составляет общераспространенный обычай, и супруг покупает своих жен на чистые деньги, вследствие чего для бедняков не остается более невест, и король содержит для них, на свой счет и барыш, многочисленный корпус куртизанок. Обольстивший замужнюю женщину обязан выкупить ее по цене купли, или отдать в обмен свою собственную жену; если он холостой или слишком беден, чтобы уплатить следуемую сумму, то его продают в рабство; он подвергается смерти, когда оскорбленный супруг имеет ранг кабесера. Часто маленьких людей даже не хоронят; тела их выбрасывают в кустарник, откуда они скоро исчезают, делаясь добычей хищных зверей. Честь погребения присвоена главам семейства и знатным особам: в этом случае могила выкапывается на том самом месте, где покойный испустил дух.

Как у ашантиев и многих других африканских народов, в Дагомее до недавнего времени существовал обычай приносить в жертву мальчика или девочку подле могилы усопшего. Теперь человеческие жертвы заменены козленком: Либа, гений хранитель умерших, должен довольствоваться этим скромным приношением, к которому прибавляют немного муки, раковин, а также рому и пальмового масла, в виде возлияния. Похороны кабесеров и особенно королей прежде сопровождались избиением массы людей: могилу обмывали человеческой кровью; умершая персона отправлялась на тот свет со свитой, приличествующей её рангу. Часто вдовы, как в Индии, являлись добровольно, чтобы следовать за мужем в могилу. Привычка проливать кровь приучила дагомейцев к безграничной жестокости: путешественники подробно описывают избиения, пытки, распятие на кресте, расположение трупов артистическими группами вдоль проезжих дорог. Одна из годовых церемоний состояла в наполнении большого резервуара, который оставляли открытым для желающих утопиться; даже подобие людоедства практиковалось еще недавно: поджаривали мертвечину на вертеле и пожирали её еще дымящееся мясо. Кодекс страшных законов всегда доставлял в изобилии «преступников» для исполнения чудовищных обычаев. Недаром невольники больше всего боялись быть проданными в Дагомей: для них это значило идти на верную смерть.

Впрочем, перспектива насильственного конца не имела ничего особенно ужасающего для большинства туземцев. Вера в бессмертие была так совершенна у дагомейцев, что смерть казалась им просто переходом из временной призрачной жизни в жизнь действительную и постоянную: когда король, «кузен леопарду», хотел побеседовать со своими предками, он собственноручно убивал первого встречного, чтобы командировать его вестником в дальний мир, и семья убитого считала себя удостоившейся особой чести тем, что ей посчастливилось доставить посланника государю; рассказывают, что посланцы этого рода, тяжело раненые, придя в себя после продолжительного обморока, возвращались к королю, в полной уверенности, что пришли с того света. Борьба религий, оспаривающих друг у друга завоевание умов, несомненно, поведет к ослаблению наивных верований туземцев, и, вследствие того, земное существование будет более уважаемо. Но из одного только угождения своим европейским союзникам дагомейцы перестали справлять свои большие обычаи массовой резней, которая прежде казалась необходимой королю «для сохранения монархии»: постепенная эволюция сама собой побуждает их придавать больше цены нынешней жизни.

Фетишеры, или водуны, так многочисленны в стране, что даже невольничество и массовые переселения не могли уничтожить эту корпорацию, и даже по ту сторону Атлантического океана, именно в Гаити, возродилась их организация под именем «культа Воду». Культ богов, обожание фетишей, напоминающих предков, или олицетворящих силы природы, не соблюдаются уже с таким благоговением, как прежде, но при приближении к священным местам, люди все еще испытывают религиозный страх. «Господин Духов», называемый также «Небом», «Великой Тенью», и представляемый в то же время Солнцем, есть в глазах туземцев существо слишком высокое, чтобы можно было осмелиться взывать к нему; они обращаются с просьбами к второстепенным гениям, которые отражают частицу его света и заимствуют маленькую долю его власти. В некоторых городах обожают одну безвредную змею, дангбе, символ полного счастья и благоволения; в других местах патроном граждан является крокодил, леопард, собака, обезьяна, или какое-нибудь другое животное. Вне Дагомея туземцы Ажуды, живущие на берегу шумящего моря, поклонялись преимущественно богу волн, которому было назначено пятьсот жен; в известные дни жрец выходил на берег и приказывал валам прибоя прервать их вечный шум. Фетишеры еще бросают в море рис, пальмовое масло, зерна, раковинки, чтобы утишить его ярость, но уже перестали приносить ему человеческую жертву, облаченную в знаки отличия и несущую седалище и знаки кабесера. Поклоняются также душам вельмож, живущих или умерших, а некоторые негры, исповедуя, только в другой форме, ту же религию, как многие белые философы, обожают свою собственную душу, не тогда, «когда она спускается в живот», а когда она «поднимается в голову и шевелит мозги». Нет предмета, который бы не считался имеющим свою душу, добрую или злую, и к которому бы не взывали, как к фетишу, чтобы вымолить его покровительство или отвратить его гнев. Христианский крест, завещанный португальскими просветителями, почитается, у дагомейцев как водун, который они носят на груди и с гордостью показывают католическим миссионерам. Штыки, пушки тоже сделаны большими фетишами, и оружие, которое европейские державы в разных случаях посылали королю дагомейскому, всегда принималось с восторгом, не только потому, что оно обеспечивало победу в битвах, но также и потому, что оно охраняло страну от волшебства, даже в мирное время. Мусульмане в городах приморья уже с давнего времени, тоже носят амулетки. Эти последователи ислама известны под именем «малайцев», вероятно, благодаря смешению с названием мали или мале, которым прежде обозначали мандингов.

Обширная территория, заключающаяся между Дагомеем, Бенинским заливом и покатостью Нигера, населена народами разных наименований, как то: эйо, икту, эгба, иебу и другими, которые все говорят наречиями одного и того же языка иоруба, состоящего из соединяемых односложных слов: это нагосы, называемые также иоруба, как их страна и употребляемый ими язык. В Сиерра-Леоне они вообще известны под именем акусов, происшедшим от аку, их обычного взаимного приветствия. Эти туземцы мало разнятся от своих соседей эуэ: подобно последним, они довольно большого роста и представляют обыкновенный тип негра помора, хотя кожа у них менее черная, скулы менее выдающиеся, губы менее толстые; также как на прибрежье, простирающемся к востоку от Ашанти, каждое племя отличается от других особой татуировкой, которая составляет настоящий «национальный герб», однообразный для всех членов известного народца. Все путешественники описывают иорубов, как людей кротких, добродушных, верных данному слову, очень послушных, наивных и откровенных, легко прощающих обиды. В их территории, на всех посещаемых дорогах устроены, через известные промежутки, сараи из листьев, ародже, для удобства путешественников; прохожий находит там кров, воду, вино, и если желает, может оставить взамен несколько раковинок каури (ходячая монета). Очень общительные, иорубы почти везде сгруппировались в городские поселения, чем и объясняется многочисленность больших городов в их стране; даже земледельцы стараются жить в городах и не боятся ежедневных долгих переходов из дома на поле и обратно. Впрочем, опасность, которой подвергались все одиночные пахари со стороны охотников на человека, некогда столь страшных в этой области Африки, вынуждала их работать группами и укрываться на ночь в каком-нибудь укрепленном месте.

Главный промысел иорубов—земледелие: кукуруза и ямс, служащие для приготовления почти всех туземных блюд, всегда дают сбор, вполне достаточный для прокормления многочисленного населения края; кроме того, здесь возделывают просо, маниок, сладкий картофель, горох, земляные фисташки, разного рода овощи, бананы и другие плоды. Туземцы утилизируют все продукты пальм, масличной, кокосовой и других видов, и очень искусны в добывании пальмового вина из дерева raphia vinifera, на которое они лазают с поразительным проворством, привязывая себя к стволу веревкой, которая им в то же время служит сиденьем, и которую они постепенно передвигают кверху движением руки. В этой стране нет крупных землевладельцев: земля считается общей собственностью; кто пашет ее, тот и пользуется её произведениями; но как только он перестает лично обработывать земельный участок, последний снова поступает в собственность нации, и всякий желающий может овладеть им посредством труда. Как ремесленники, иорубы тоже очень искусны: гончары, кузнецы, кожевники, седельники, ткачи, красильщики встречаются в каждом городе; земледельческие орудия, употребляемые иорубами, фабрикуются в самой стране, и в прежнее время, когда бумажные материи Манчестера еще не заполонили рынков, португальцы покупали у этих туземцев холст, белый и синий, который очень ценился в Бразилии. Даже искусство приготовления стекла и изделий из него не совсем неизвестно; из внутренних округов привозят стеклянные кольца, синего или зеленоватого цвета, которые раскупаются на расхват для женского убора. Как строители, иорубы отличаются между всеми народами Африки; некоторые из их дворцов заключают до пятидесяти комнат: двери, фризы веранды украшены скульптурными работами, представляющими сцены войны или охоты, фантастических животных, религиозные символы. Они питают особое уважение и пристрастие к мебели, которую мастерят из акации гумминосной, потому что это дерево часто скрипит и трещит, особенно по ночам: подобно спиритам Европы и Нового Света, они верят в стучащих духов. Искусство письма не было известно этим неграм, но путешественник Де-Марше говорит, что они употребляли завязанные веревочки, узелки которых имели то или другое значение, смотря по числу их и порядку расположения: это были своего рода письменные знаки, напоминающие кипосы перувианцев во времена монархии инков.

Подобно своим соседям дагомейцам, различные народы группы иоруба повинуются наследственным царькам, но власть этих обба ограничена всемогущим обычаем, и при том каждый город имеет своего почти независимого начальника, кабесера, назначаемого королем и не несущего никакого обязательства, кроме изъявления верности и преданности государю: это крупный вассал, пользующийся королевскими прерогативами. При начальниках и губернаторах состоят советы из именитых людей, а иногда, в особо важных случаях, весь народ созывался в общие собрания. Кроме того, власть царька сдерживается могущественным тайным обществом абони, члены которого связаны страшными клятвами: кандидаты при вступлении в это общество должны исполнить обряд коленопреклонения и принятия напитка, состоящего из смеси воды с кровью. Под страхом смерти, никто не может присутствовать при совещаниях посвященных, ни проникнуть в их дом-фетиш. Когда абони произнесут осуждающий приговор, они обязаны сами привести его в исполнение: таким образом они являются в одно и то же время судьями и палачами

Обычай давать спутников умершим был так же широко распространен в стране иорубов, как и в западных областях Невольничьего берега. Король не мог отправиться на тот свет без длинного кортежа жен, министров и невольников; последние были подвергаемы заключению насильно, но лиц высокопоставленных вежливо приглашали лишить себя жизни: они выпивали чашу яда, поднесенную жрецом, и если напиток не производил желаемого действия, им предоставлялось повеситься у себя на дому. Вера в привидения всеобща; оттого принимаются мельчайшие предосторожности, чтобы воспрепятствовать появлению выходцев с того света: оружие воинов и охотников зарывают за городскими воротами, дабы мертвец не мог употребить его в дело, если ему придет фантазия вернуться ночью к своим согражданам. Тела умерших детей выбрасываются в лес, так как преждевременная кончина всегда приписывается вмешательству злых духов, которых необходимо сбивать с пути.

Старые формы анимистической и натуралистической религии иорубов значительно видоизменились в последние четыре столетия, с одной стороны под влиянием португальцев, с другой—под влиянием фулов или феллата. называемых здесь филани, и других магометан. Обба-оль-Орун, или «царь Неба», все более и более смешивается в понятии туземцев либо с Богом христиан, либо с Аллахом мусульман: они даже дают ему имя Обба-т’ Аллах или «господин Аллах» и сочетают его разнообразно, смотря по племенам и их отношениям, с своими национальными преданиями и рассказами миссионеров; они сделали из него «фетиша из хорошей глины», который создал людей, вдохнув душу в форму из земли, и представляют его как великого производителя и творца в образе змеи или женщины, кормящей грудью своего младенца. Некоторые церемонии, находимые миссионерами во многих местах этого поморья, несомненно составляют обряды католического происхождения, введенные португальцами или бразильцами. Но ныне религией, постепенно одерживающей верх над старыми культами, является та, которую проповедуют купцы, приходящие с берегов Нигера. Большой национальный праздник теперь уже не сбор ямса, а байрам, как во всем мусульманском мире. Обращение в магометанскую веру совершается тем легче, что внешний знак обрезания, общий всем иорубам с незапамятных времен, располагает их заранее смотреть на себя как на братьев проповедников ислама.

Крайний западный отрывок Невольничьего берега, смежный с английскими владениями Кэп-Коста, составляет одну из тех колониальных территорий, которыми Германия завладела с 1884 года. Это страна Того, называемая так по имени её главного города и племени языка эуэ, колонизовавшего эту область. «За лагуной»—таково буквальное значение этого имени, доселе неизвестного, которое вдруг приобрело некоторую важность в политической номенклатуре. Пространство этого германского «протектората»—60.000 квадр. километров, а население её—около 2.250.000 душ. Недавния присоединения внутри материка, в землях Крепи и Мина, значительно расширили область торговой эксплоатации. Минасский город Адангбе, лежащий в пятидесяти километрах к северу от моря, тоже потерял свою независимость. Более значительный город, Атакпаме, находится в сотне километров далее на север, в шести или семи днях ходьбы от побережья, недалеко от лесистых гор, связывающих прибрежные цепи нижней Вольты с высокими вершинами Маги. Жители Атакпаме славятся как отважные охотники на слонов; они храбро защищали свою свободу против армий короля дагомейского, и со времени одержанной ими победы неоднократно вызывали на бой своего могущественного соседа, но тот уже не посмел принять вызова.

В отношении наружного вида замечается большой контраст между приморскими и внутренними поселениями. Первые, где имеют пребывание представители европейских торговых домов, отличаются возмутительной неопрятностью; перед жилищами всегда стоят лужи грязной воды, кучи навоза и разного мусора загромождают тесные улицы и проходы, среди селения валяется падаль, оставляемая на съедение коршунам и другим хищникам. Напротив, деревни, лежащие на северной стороне лагун, содержатся в образцовом порядке и чистоте; улицы и площади аккуратно подметаются, сор сваливается вдали от жилищ в большие ямы, засыпаемые землей; хаты из красной глины, окрашенные в веселые цвета, имеют вид чистеньких домиков, и некоторые состоят из двух этажей. Храмы фетишей и судилища украшены резными фризами и даже грубой живописью, изображениями лошадей и фантастических животных; площадь для палабр, осененная большим развесистым деревом, всегда чиста, как паперть храма, и поселяне заботятся о том, чтобы для этих общественных собраний было отводимо самое живописное место, откуда вид обнимал бы возможно более обширный горизонт. Поля и плантации (главные предметы полеводства—кукуруза и земляные фисташки) тоже содержатся гораздо исправнее внутри страны, чем в соседстве побережья. Впрочем, и почва там много лучше: в то время, как вблизи моря преобладает чистый песок, в заозерных местностях земля состоит из очень плодородной железистой глины. Цоллер исчисляет в одну двадцатую площадь почвы в Того, занятой под культуру.

Главный город состоит из пяти деревень, построенных очень близко одна к другой и спрятавшихся в лесу кокосовых пальм; он расположен на красной террасе, господствующей с северной стороны над главной лагуной страны. Священный город (город-фетиш) королевства, Бэ, помещается западнее, недалеко от границы английских владений. Несмотря на близость его от морского берега (разстояние не более 3 километров), этот город до сих пор был посещен лишь очень немногими европейцами: это потому, что для всякого желающего проникнуть в священную ограду безусловно обязательна совершенная нагота, так как одежда—маска тела, а боги хотят, чтобы пред ними являлись в том образе, какой они дали своим верующим. Однако, немецкие путешественники, которые первые проникли в город-фетиш, в 1884 году, получили, в виде особой милости, разрешение переступить за порог городской ограды, сохранив на себе кальсоны, ботинки и каску; но верховых лошадей они должны были оставить за городом, и таким образом им пришлось пешком совершить свой торжественный въезд. Соседняя с Бэ деревня, Биассе, населена преимущественно резчиками фетишей; однако, этот промысел недостаточен для их содержания, и потому они занимаются, кроме того, фабрикацией глиняной посуды. Смерть царьков Того всегда окружена некоторой оффициальной тайной. Хотя все знают о последовавшей кончине, но никто не признает ее явно, и проходит год и более, прежде чем посадят нового короля на «кресло»: во все это время посольства и дары отправляются и принимаются именем усопшего. Но истинный властитель в этих странах—всемогущий обычай, и потому междуцарствие есть лишь кажущееся.

Главный рынок государства Того, Ломе,—деревня новой постройки, основанная купцами, которые хотели избавиться от значительных пошлин, установленных англичанами на соседнем берегу. Затем следуют, в восточном направлении, Багида, называемая на некоторых картах Багдадом, и Порто-Сегуро («безопасный порт»), наименованный так его основателями, вольноотпущенными неграми из бразильского округа Порто-Сегуро; эта колония переселенцев из Нового Света, известная у туземцев под именем Абодранг-по, представляет кучку сгруппированных на берегу хижин, которая служит морской пристанью для столицы, лежащей при лагуне: она имела некоторую важность во времена торга невольниками, отмененного с 1863 года, когда стало невозможно продавать живой товар на плантации Америки. Экспорт состоит почти исключительно из пальмовых орехов и масла, продуктов, за которые негоцианты платят либо наличными деньгами, либо водкой, табаком, порохом или оружием, бусами и другими европейскими товарами. Внешняя торговля почти всецело находится в руках французов и немцев, из которых первые сменили португальских, а вторые—британских коммерсантов; кроме того, некоторые негры из Сиерра-Леоне, Бразилии и местные уроженцы тоже принимают участие в морской торговле; подвоз товаров из внутренних областей производится главным образом чрез посредство женщин.

Обороты внешней торговли в Того, в 1895-96 г.г.: привоз—2.607.180, вывоз—3.014.176 марок.

Торговые сношения с за-озерной страной, без сомнения, значительно возрастут, когда нынешния извилистые тропинки, по которым можно пробираться только гуськом, будут заменены хорошими дорогами; но во многих местах запрещено трогать лесную чащу: почва—«фетиш», и нужно, чтобы она сохраняла свой наряд.

Прилегающее к Того с восточной стороны королевство Малый Попо прежде состояло под верховной властью Франция, и при том марсельские негоцианты из всех европейцев пользовались наибольшей долей торгового обмена с его жителями. По недавно заключенному трактату, протекторат над этой страной перешел к Германии, в обмен за некоторые пункты побережья на «Южных реках». Также как страна Того, территория Малый Попо или Пово, как ее называют немцы, состоит из двух различных поясов: береговой полосы, на которой построены торговые города и местечки, и за-озерных земель, гораздо гуще усеянных деревнями и лучше возделанных, но доселе остававшихся почти совершенно неизвестными белому человеку.

Малый Попо, называемый туземцами Анехо и Плавихо,—бывший Povao португальцев, упоминаемый с конца семнадцатого столетия. Большое число его жителей ведут свой род с Золотого берега и говорят наречием своих предков, более или менее смешанным с языком эуэ их соседей. Завися оффициально от царька Греджи, местечка, лежащего к северу, по другую сторону лагуны, Малый Попо имел, в 1884 году, еще трех других начальников или кабесеров, также претендовавших на титул державцев, при чем у каждого из них были свой штат придворных и свои подданные, и каждый взимал таможенные пошлины: французы, немцы, негры, сиерра-леонские англичане, каждая национальность выбирала того или другого царька, чтобы платить ему пошлины, но им нужно было следить, чтобы соперничество этих маленьких потентатов не превратилось в кровопролитную войну. Несмотря на это многоначалие и конфликт властей, Малый Попо есть важнейший рынок побережья между Квиттой и Ажудой. Обороты его внешней торговли в 1884 году, по Цоллеру, выразились следующими цифрами: привоз—1.625.000 франк.; вывоз—2.030.000 франк. Сюзеренное правительство, Германская империя, представлено в территориях Того и Малый Попо только гамбургскими и бременскими купцами, поселившимися в факториях прибрежья. Истинными властителями страны по-прежнему остаются начальники деревень и жрецы фетишей.

Агуэ (Ажиго на языке туземцев), лежащий в 9 километрах к востоку от Малого Попо (либо по лагуне, либо по береговой дороге),—тоже торговый город, но в особенности земледельческий центр; крупная торговля не была там монополизирована европейцами, хотя город состоит под политическим сюзеренитетом Франции: преобладающая роль в торговом движении принадлежит неграм, как коренным жителям, так и переселенцам из Сиерра-Леоне и Бразилии. Основанный в 1821 году минасами, этот город сделался местом убежища для гонимых из всех окрестных местностей: махи, изгоняемые из их земли дагомейцами, приходили из северных областей просить приюта у жителей Агуэ, принося с собой своих национальных фетишей; с запада сюда стекались изгнанники из Малого Попо и с Золотого берега; с востока—сюда же переселялись негры племен наго и эгба; затем в 1835 году явились вольноотпущенники из Бразилии, за которыми потом следовали другие чернокожие «американцы». К местным идолопоклонникам и к бразильским христианам присоединились также магометане из внутренних стран. Таким образом все расы и религии представлены в этой республике, ошибочно называемой королевством, так как её кабесер облечен лишь исполнительной властью: он должен сообразоваться в своих действиях с волей собрания граждан. Вокруг Агуэ, которому не раз приходилось оружием защищать свою независимость, сгруппировалось несколько других маленьких государств в республиканскую конфедерацию; одно из них, Абананкон, по-французски носит название Баранкер.

Большой Попо или Пово, называемый самими жителями Пла,—торговый городок, где господствует французское влияние. Основанное также беглецами, местечко это состоит собственно из группы отдельных поселков, построенных на островках лагуны и на морском берегу: беглецы из Дагомея, которые первые поселились здесь, выбирали это место по причине недоступности его для их преследователей, так как фетиши запрещают дагомейским армиям переходить лагуну. Благодаря своему положению у так называемого «королевского протока», всегда открытого водам моря, Большой Попо ведет довольно значительную внешнюю торговлю; так, в 1884 г., по Цоллеру, торговые обороты его выразились следующими цифрами: привоз—1.060.000 франк.; вывоз—1.050.000 франк., Общую цифру населения Агуэ и Большого Попо тот же путешественник определяет в 120.000 человек; кроме того, внутренния местности, которые можно считать находящимися в сфере притяжения приморских городов, имеют по крайней мере столь же значительное число жителей. Всю эту страну можно бы было назвать Агомэ, по имени реки, которая пересекает ее с севера на юг и впадает в лагуну; во время половодья течение её настолько сильно, что продолжается в лагуне до постоянного протока у Большого Попо; иногда же заметное движение вод распространяется в западном направлении до временного прохода у Малого Попо.

К востоку от Большого Попо начинается территория Дагомея, охраняемая почти у самого входа значительным городом Глехуэ, который европейцы обозначали разными именами: Фида, Хведа, Видах, Уида; старинные писатели называли его Juda; жители его именовались «Judaiques», т.е. иудеями; и действительно, их считали остатком рассеянных по лицу земли колен израильских; протекающая на севере река Аллала, настоящее имя которой—Эфра, была произведена в Евфрат учеными исследователями. По всей вероятности, за городом останется наименование Ажуда, данное ему португальцами, некогда главными негро-торговцами. В эпоху наибольшего процветания торговли живым товаром, когда с этого берега ежегодно вывозилось от шестнадцати до восемнадцати тысяч невольников, Ажуда имел около 35.000 жителей: тамошние негры из всех чернокожих Невольничьего берега ценились всего дороже, потому что были трудолюбивы и не чахли от грусти по утраченной семье и воле.

Ажуда состоит из двух городских поселений. На севере от моря расположены европейские фактории, где развеваются разноцветные флаги; собственно город построен в 3 километрах севернее и отделен от морского берега лагуной и болотами; далее простирается другая лагуна, так что Ажуда занимает почти островное положение, соединяясь с твердой землей лишь узкими перешейками. Он делится на несколько саламов или отдельных кварталов, имеющих каждый своего кабесера и своих «людей»; форты европейцев тоже разделены на соответственные кварталы, обитатели которых происходят в большой части от бывших невольников; до 1867 года жители французского салама обязаны были справлять барщину. Поставленный под покровительство змея, Ажуда славится своим храмом фетишей-протекторов, жрицы которого, называемые «матерями» и «сестрами» змей, набираются, в дни празднеств, похищением молодых девушек; десятка три безвредных питонов (из семейства удавов) обвиваются вокруг колонок и балок хижины, служащей кумирней; когда они ускользнут, чтобы прогуляться в городе, их почтительно приносят обратно в пагоду обмотанных около руки или посаженных в мешок. Горе нечестивцам, которые умертвили бы или ранили священное животное: в прежнее, еще недавнее, время жрецы велели бы такого нечестивца живым зарыть в землю! Поселянин, нечаянно убивший змею во время полевых работ, обязан войти в хижину, которую затем поджигают, и невольный богоубийца спасается из горящего дома сквозь дым и пламя, преследуемый дикими криками толпы. Прежде деревья, окружающие Ажуду, тоже были высокочтимыми фетишами, под тень которых клали больных, чтобы обеспечить их исцеление; иностранцам воспрещено было рубить лес в окрестностях города. До сих пор еще сохранился один из этих богов, великолепный бавольник, существование которого, по народному поверью, связано с существованием самого города. Некоторые другие деревья в Ажуде отличаются странным видом: совершенно лишенные листвы, они носят, вместо лиственного убора, сотни летучих мышей или, по местному названию, «летучих собак», висящих на ветвях.

Ажуда принадлежит Дагомейскому королевству по праву завоевания с 1725 года; с того времени он и получил имя Глехуэ, означающее «Ферму» и указывающее на его роль в деле снабжения столицы предметами продовольствия; подобно тому, и соседний город, Ардра, был наименован «Выдолбленной Тыквой», потому что население его должно было поставлять съестные припасы на королевскую кухню. Егован, то-есть «начальник белых», командующий в Ажуде и «открывающий дороги» путешественникам, есть по рангу третья персона в королевстве; но уже с давнего времени власть его уравновешивалась влиянием иностранцев. Под управлением лица бразильского происхождения, «капитана купцов», город стал почти чуждым Дагомею; человеческие жертвоприношения прекратились; перестали, как бывало в прошлом столетии, сажать на кол матерей, виновных в рождении двойней. В Ажуде преобладает португальское влияние; некоторые дома и вся меблировка напоминают Лиссабон. С тех пор как англичане сняли блокаду с берегов Дагомея, в 1877 году, торговля пальмовым маслом, которое считается лучшим на всем этом побережье, снова приняла большие размеры. В декабре и январе рейд покрывается судами; но торговая деятельность стеснена многочисленными ограничениями; так, например, запрещено вывозить какой бы то ни было предмет, впервые введенный в страну, и, вследствие того, считаемый собственностью короля; ни одна женщина, тоже королевская собственность, не может выехать из порта. Негоцианты обязаны покидать вечером свои склады на берегу, которые остаются под охраной королевских офицеров. Внешний рейд Ажуды не надежен в бурную погоду, и почти всегда на плоском берегу видны выброшенные волнами обломки, а в водах остовы потерпевших крушение судов. Нигде акулы не проявляют большей дерзости. Когда опрокинется барка, негры спасаются вплавь, затем, добравшись до берега, начинают считать свои ряды, и редко бывает, чтобы все оказывались на-лицо.

На дороге в Абомей, описанной многими европейскими путешественниками, первый этап—бедная деревушка Сави,—Ксавье (Ксаверий) у старинных авторов,—бывшая некогда столицей королевства Фида или Ажуда, государь которой, по словам летописцев, мог выставить двухсот-тысячную армию: все государство, говорит Де-Марше, казалось «как-бы одним огромным городом». Теперь не видно даже развалин укрепленных факторий, которые были там построены европейцами. К югу от Сави простираются обширные болота; на севере тянется пояс лесов, шириной в несколько льё, изредка прерываемый прогалинами, потоками и болотами. Тропинка идет через деревню Толли, затем через город Аллада, древний Ардра, который некогда был, как и Сави, столицей империи и торговым городом, где европейцы имели свои конторы. Предание гласит, что этот город имел 15 километров в окружности; теперь он не более, как рынок для местных произведений, хотя занимает очень выгодное положение в здоровой возвышенной местности, в точке соединения нескольких дорог; но он все еще считается метрополией королевства Дагомей. Дагомейский державец, который, вместе с другими титулами, носит также титул «Господина Аллады», не имеет права воздвигнуть свой дворец в Абомее, пока не воссядет на табурет своих предков в священном граде. Однако, те же дагомейцы совершенно разорили Алладу в 1724 году, когда предприняли завоевание приморской дороги: почти все жители были перебиты, и лес скоро покрыл развалины разрушенных зданий.

Естественную границу, отделявшую некогда королевство Аллади от Дагомея, составляет обширное болото Ко, которое европейцы обыкновенно называют его португальским именем Лама, означающим «грязь». Болото это и теперь имело бы большую стратегическую важность, в случае вторжения неприятеля: без искусственных сооружений оно было бы непроходимо даже для легкой артиллерии; но в 1876 году, когда англичане готовились к войне против Дагомея, их пароход, поднявшись вверх по реке Веми до пристани Дугба, близ Абомея, тем самым доказал, что дессантное войско могло бы обойти это грозное препятствие. В сухое время года болото Ко, или Лама, шириной от 10 до 12 километров, на дороге в Абомей, легко может быть переходимо пешеходами; но в период дождей через него можно пускаться не иначе, как с достаточным числом носильщиков, которые иногда погружаются в воду по самые плечи и при каждом шаге вязнут в тине по колено; посланцы короля употребляют тогда два дня на переход болота; в 1784 году были построены мосты в наиболее трудных местах, и дорога была частию поднята; но насыпи вскоре осели и сравнялись с поверхностью болота. К северу от болота Ко начинается настоящее побережье континента; красноватая почва, усеянная железистыми камнями, поднимается в виде холмов, скаты которых покрыты лесками различных древесных пород. Столица страны, по Бортану, стоит на высоте 325 метров, на террасе, легко доступной с южной стороны, но к северу очень круто обрывающейся над сырыми равнинами, превращенными в огороды.

Абоме или Агбоме, то-есть «Город в ограде»,—действительно укрепленный город, с монументальными воротами, обведенный глубокими рвами и обсаженный поясом колючих деревьев. Он занимает обширную площадь, но большая часть огороженного пространства состоит из садов и развалин; кроме того, собрание невзрачных домишек, называемое дворцом, имеет не менее 3 километров в окружности. Стена этой резиденции прежде была усажена на всем её протяжении человеческими черепами, красноречивыми свидетельствами королевского могущества; теперь видны только железные стержни, на которые нанизывались эти гнусные трофеи. Португальский министр-резидент, представитель «покровительствующей» державы, не позволяет более избиений, требовавшихся обычаем. Численность населения Абомея меняется, смотря по переездам двора, который имеет пребывание то в оффициальной столице, то в дагомейском Версале, городе Кана (прежние путешественники называли его Кана-Мина или Кальмина), лежащем между холмами, в нездоровой низине, где скопляются миазмы в дождливое время года. Раскинутая на большом пространстве, Кана походит скорее на поле, усеянное домами, чем на город в собственном смысле; жилища скучены только в соседстве дворца, прежде славившагося, как и абомейская резиденция, своими кровавыми обычаями. В память потребления племени эйосов, бывших владельцев страны, королем догомейским были установлены ежегодные жертвоприношения, где жертвы представляли расу побежденных по костюму и другим внешним признакам. Абомей и Кана соединены прекрасной дорогой, шириной в 30 метров и длиной в 12 километров, которая спускается из столицы по нечувствительному скату, в тени великолепных деревьев; эта чудесная аллея составляет начало пути, который рано или поздно продолжится до Ажуды, лежащей слишком в 100 километрах к югу от Абомея. Большую часть дня эта дорога бывает заполонена водоносками королевского дворца, при чем все прохожие, как только услышат звон колокольчиков, повешенных на шее у этих женщин, царских рабынь, обязаны поспешно уходить с дороги и стать отвернувшись, пока не пройдут водоноски. Окрестные поля, возделываемые для продовольствования двора, носят название «сада Дагомея»; но за этими полями равнины почти везде имеют вид пустырей, незасеянных и необработанных: своими военными экспедициями властители создали пустыню вокруг царских городов. В лесных чащах, по монархической фикции Дагомея, царствует государь-призрак, двойник настоящего короля; он не существует, но тем не менее имеет свой дворец, своих придворных и офицеров, своих аманозок, свой бюджет: это его именем собираются налоги, совершаются покупки на деньги народа; но щедроты исходят от реального царька. Все, на что жалуется бедный народ, приписывается этому химерическому королю, признательность же подданных за благодеяния власти обращается на действительного государя.

Далее городские поселения снова появляются только на севере от собственного Дагомея, в провинции Махи, население которой было, впрочем, часто разрежаемо массовыми изгнаниями и побоищами, с половины восемнадцатого столетия. Дагомейцы придумали средство к покорению махиев, нападая на них всегда перед наступлением страдной поры. Туземцы, покидая свои поля, чтобы укрыться в укрепленных местах на горах, скоро были вынуждаемы голодом просить мира и выдавать заложников; но во время путешествия Дункана, с 1845 года, народец дасса, говорящий наречием, отличным от языка махиев, еще сохранял свою независимость. От равнины к хребту гор следуют одно за другим несколько городских поселений, как-то: Зенг-Нуми, важный торговый пункт; Зоглогбо, живописный городок, приютившийся на дне бывшего кратера; Логозахи, в очаровательной местности, среди холмов, лесов и быстрых потоков, через которые перекинуты висячие мосты; Савалу, некогда столица территории махиев; Джаллаху, окружений рассеянными глыбами гранита, которые Дункан сравнивал с каменными столбами в Стонгендже. Эти дагомейские Альпы, до сих пор посещенные только двумя европейскими путешественниками, которые были почти пленниками своего конвоя, отличаются от прилегающих низменных равнин климатом, флорой, фауной, жителями и наружным видом городов.

К востоку от Дагомея, французы владеют второй энклавой, Новым Портом (Порто-Ново), маленьким туземным королевством, которое образовалось, в начале восемнадцатого столетия, основанием города Гонибону. Основатель, сын короля Аллады или Ардры, называл его также «Малой Ардрой»; у португальских моряков этот город был известен под именем Порто-Ново; туземцы ныне называют его Аджаше. Пространство территории Порто-Ново, ограничиваемой с южной стороны морем на протяжении около 40 километров, определяют приблизительно в 1.900 квадр. километров, а народонаселение в 15.000 человек. Говорят, что в этом числе, вероятно, преувеличенном, мужчины составляют огромное большинство; но это утверждение не имеет за себя никаких систематических наблюдений. После бомбардирования города Порто-Ново англичанами в 1861 году, местный царек, два года спустя, отдал себя под покровительство Франции. Город был занят, затем оставлен, потом снова взят в 1882 году французами, в то время, когда европейские державы спешили поделить между собой африканское поморье; также как Котону и другие французские порты на Невольничьем берегу, Порто-Ново в административном отношении зависит от Сенегала.

Порто-Ново, по числу жителей второй город на этом побережье после Лагоса, состоит из группы деревень, расположенной на северном берегу озера, которое сообщается с реками Бадагри и Лагос; кварталы его разделены лесками, полями, болотами и необработанными землями. В главном местечке, близ священных ворот, украшенных грубыми изваяниями духов-покровителей, стоит королевский дворец, который еще в 1875 году был окружен обезглавленными трупами и гирляндами человеческих черепов. Порто-Ново ведет довольно большую меновую торговлю с городами Аггера и Сакете, лежащими к северу от него, и с внутренними округами, до гор и до берегов Нигера: хотя удаленный на 300 слишком километров от первых устьев этой реки, «Новый Порт» сделался уже одним из экспортных рынков центральной долины Судана. Качаха, или спиртные напитки во всех видах, табак и порох—вот главные статьи привоза; вывоз же состоит почти только из пальмовых орехов и масла и орехов кола, отправляемых в Бразилию. Торговое движение в этом городе в 1884 году выразилось следующими цифрами: Привоз—3.970.043 франк. Вывоз—5.055.483 франк. Судоходство по приходу и отходу: 187 судов, вместимостью 38.550 тонн. Со времени замирения страны, окрестности города покрылись плантациями; туземные женщины умеют ткать прочные материи из агулие, или ананасовых волокон, и собирают соль на морском берегу, которая находит сбыт во внутренния местности. Образ правления в королевстве Порто-Ново—единственный в своем роде по способу деления властей. Есть страны, как, например, Фута-Джаллон, где два державца царствуют поочередно впродолжении периода, обнимающего один или несколько годов. В Порто-Ново этот круговорот менее продолжителен: здесь смена в отправлении царской должности происходит дважды в сутки. Дневной король, который пользуется большим почетом и один руководит управлением государства, должен после заката солнца убираться в свой дворец; ночной король, напротив, не может выходить из дому до наступления сумерек: он заведует преимущественно благочинием, полицейской частью, и охраняет сон граждан. Каждый из двух царьков имеет право смерти над своим коллегой, если встретит его на улице в момент междуцарствия. Личности слишком стеснительные, как претенденты на титул начальников, изгоняются из города и делаются маленькими тиранами в окрестностях, под именем «лесных царьков».

Котону или Аппи, морской порт города лагун, лежит к юго-западу от Порто-Ново, на протоке, где сходятся судоходные каналы обширного озерного лабиринта Нохуэ, а также река Веми, исток большего болота Ко или Лама. Котону прежде принадлежал к королевству Дагомей, вследствие чего Португалия, опираясь на свои привилегии протектората, оспаривала у Франции право владения этим складочным пунктом. В 1885 году конвенция, заключенная между двумя названными державами, окончательно укрепила за последней из них территориальную уступку, сделанную ранее абомейским королем. Две деревни Афатону и Ахуансоли, находящиеся посреди озера Нохуэ, на канале из Котону в Порто-Ново, построены на сваях, как города озерных жителей древней Швейцарии: происхождение этих африканских свайных построек такое же, как и древних поселений на альпийских озерах. Около половины прошлого столетия, жители Годоме, спасаясь от набегов дагомейцев, воздвигли эти хижины в самом озере на рядах свай; защищенные широким проливом, они могли с этого времени не бояться «абомейского льва», которому его фетиш запрещает переходить воду в военных доспехах; им нужно было опасаться засад только на твердой земле, когда они выходили на берег для добывания съестных припасов, или для погребения умерших. В этих озерных селениях не имеется общей эстрады для палабр и празднеств; мирские сходы происходят под открытым небом, на плоских крышах хижин; каждая семья располагается на кровле своей хаты, или тожди: там разглагольствуют деревенские ораторы, скачут и кружатся плясуньи: для наблюдателя, стоящего на берегу, необыкновенно оригинальное зрелище представляют эти черные фигурки, прыгающие на лазурном фоне неба. Падение в воду озера не имеет ничего опасного для этих островитян, более привыкших к плаванью, чем к ходьбе; впрочем, у каждого жилища имеется лодка между сваями. Самое имя озера, Нохуэ, или «Дом Воды», очевидно, обязано своим происхождением этим свайным постройкам.

Бадагри, на северном берегу Оссы, имеющей здесь 500 метров в ширину,—первый город, который встречает едущий с запада путешественник на английской территории Невольничьего берега. Как большинство других рынков того побережья, город этот дополняется группой факторий и складов, построенных на плоском берегу, моря. Бадагри некогда был столицей королевства и самым большим негроторговым рынком на всем этом поморье. Ричард Лендер, который, после Клаппертона, отправился из этого города в свое путешествие, для исследования Судана, рассказывает, что в то время, в 1830 году, предложение невольников много превышало спрос, вследствие чего стариков и немощных, как брак, бросали в воду на съедение акулам. Отборных негров берегли для жертвоприношений: у них вырывали сердце, и король, его жены, его кабесеры, наперерыв друг перед другом, кусали эти трепещущие внутренности. Лендер должен был выпить в Бадагри «чашу испытания», чтобы оправдать себя от обвинения в преступлении, но он успел во время принять рвотное, парализовавшее действие яда. К северу от Бадагри, в бассейне реки Окпара, находятся независимые королевства Адо, Покра, Океадан, часто подвергающиеся набегам дагомейцев.

В 65 километрах к востоку от Бадагри, на одном из островов Оссы, стоит столица британских владений, Лагос. Этот «африканский Ливерпуль», как его любят называть тамошние англичане,—самый богатый город на всем побережье западной Африки. Выгоды его географического положения очень велики. Он лежит как раз около середины вогнутости Бенинского залива и, следовательно, находится в точке соединения многочисленных дорог, идущих из внутренней части материка. Впадающая в лагуну судоходная река Огун ставит Лагос в сообщение с Абеокутой, могущественным внутренним городом, и с окружающими богатыми сельскими местностями. Кроме того, Лагос командует западным истоком Оссы и через эту разветвляющуюся лагуну располагает тысячью дорог, которые представляют ему изливающиеся в нее притоки; этот лиман служит даже средством для движения пароходов до самого Нигера: хотя Лагос по прямой линии отстоит на 350 километров от большой африканской реки, он тем не менее есть одно из её торговых устьев. Туземные производители в своих пирогах, выдолбленных древесных стволах, и негоцианты в шлюпках, вместимостью от трех до восьми тонн, подвозят по водам Оссы в Лагос пальмовое масло, орехи, хлопок в небольшом количестве, грузя в обратный путь бумажные материи Манчестера и водки Гамбурга; по берегу лагуны тянется ряд судостроительных верфей. Почти вся торговля с Европой сосредоточена в руках англичан и немцев. Торговые сношения с внутренними областями производятся главным образом чрез посредство мусульман, число которых сильно возросло в последнее время; в 1865 году их насчитывали всего только 1.200, а двадцать лет спустя их уже было около тридцати тысяч: по словам Бортона, у них было 27 мечетей в 1880 году.

Остров Лагос, называемый туземцами Ауни или Авани, лежит в 5 километрах от моря, между рукавами лагун, устьем реки Огун и притоком, открывающимся на океан. Город, раскинувшийся на обширном пространстве, занимает западную часть этой болотистой земли, которая год от году повышается и увеличивается, благодаря работам по засыпке болот и по укреплению берегов; но еще остается засыпать много луж, выкопать водосточные канавы, построить мост, для соединения Лагоса с твердой землей. В так называемом «европейском» городе, где живет около полутораста белых, окруженных толпой цветного и черного служащего люда, есть несколько красивых зданий, построенных на почве, частию отвоеванной у вод лагуны; его правильные набережные, с выступающими там и сям дамбами, тянутся на южной стороне острова, в виду моря, тогда как негритянские кварталы, называемые Эко, или «Добрый прием», рассеяны на севере, между болотами, садами и пальмовыми рощами. Известно, какое опасное препятствие составляет на этом берегу бар для судов, имеющих более 3 метров водоуглубления. Акулы, плавающие в волнах прибоя, еще более увеличивают опасность невольного купанья: потерпевшие кораблекрушение прежде редко избегали страшного зуба этих морских чудовищ; в иные годы число пожираемых ими несчастных доходило до пятидесяти; теперь перед проходом судов бросают в воду динамитные заряды. Удивительно, почему англичане не введут в африканских рейдах плот или катамаран, употребляемый индусами на опасном Мадрасском берегу.

Обороты внешней торговли колонии Лагос за десятилетие 1885-95 г. возрасли с 1.156.745 (ввоз—542.564, вывоз—614.181) до 1.801.410 (ввоз—815.815, вывоз—985.595) фунт. стерл.

Движение судоходства в порте Лагос в 1895 г.: общая вместимость пришедших и отшедших судов—1.290.000 тонн (не считая каботажа).

Деревни Пальма, Леке или Иебу, Оде—главные пристани на морском берегу, загибающемся на восток к устьям Нигера. На берегу лагуны, простирающемся к востоку от Лагоса, самый значительный город—Эпе; кроме того, там же, по направлению к дельте, следуют одно за другим несколько многолюдных местечек, а в лагунах кое-где виднеются деревни, построенные на сваях, как озерные селения в Порто-Ново. На севере находится королевство племени иебусов, главный город которого, Оди, лежит на западном притоке реки Ошун. Недавно Германия объявила-было о взятии в свое владение округа Магин, в той части побережья, которая соединяет пояс береговых лагун с сетью речных устьев; но новые конвенции возвратили Великобритании все эти аллювиальные земли страны Иоруба. В лесу, отделяющем пристань Оди от лагуны Магин, одна обширная прогалина получила большую известность под именем Атиджере или Артижери, в котором, может-быть, нужно видеть Атагару, указанную султаном Гауссы путешественнику Клаппертону, как главное торговое место приморской области: каждый девятый день негры из окрестных местностей десятками тысяч приходят на этот рынок обменивать свои произведения. Магин принадлежит к бывшему Бенинскому королевству, этой зачумленной стране, ныне покинутой жителями, которая некогда, повидимому, пользовалась большим благосостоянием. В своем «Описании Африки» Даппер говорит, что король бенинский мог в несколько дней собрать 80.000 войска; но чтобы доказать свое могущество и снискать милость духов, он устраивал человеческие жертвоприношения, которые обезлюднивали его царство; каждый день перед ним убивали трех человек: одного при восходе солнца, другого в полдень, третьего в сумерки. Город Бенин, теперь бедная деревушка Бини, имел школы и храмы; жрецы его умели вырезывать «иероглифические фигуры» и каменные изображения, «при помощи которых они рассказывали историю своей страны». Туземные кузнецы и теперь еще славятся своим искусством: из плохого европейского железа они выделывают отличные инструменты и орудия. Путешественник египтолог Бельцони умер на дороге от моря в Бенин; климат этой области один из самых опасных на Гвинейском берегу.

Лагос, резиденция администратора английских владений на Невольничьем берегу, с 1886 года не зависит более от губернатора Золотого берега; но протекторат и здесь устроен по тому же образцу: английские поселения защищаются гарнизонами из солдат, называемых общим именем гауссауа, или короче гаусса, к какой бы расе они ни принадлежали; авторитет коронных судей мало-по-малу заменяет власть негритянских царьков; военные корабли перевозят странствующих представителей магистратуры из залива в залив. Главный рессурс колониального бюджета составляют таможенные пошлины, взимаемые с привозных товаров в Лагосе и на пристанях побережья (бюджет Лагоса в 1895 году: расходы—144.000, доходы—142.000 фунт. стерл.). Территория разделена на четыре округа: Лагосский, Северный, Восточный и Западный; в последнем главный город—Бадагри.

Абеокута, большой республиканский город на берегах реки Огун,—одно из значительнейших городских поселений африканского континента; по цифре населения он уступает только Каиру и Александрии. Большинство путешественников приписывают ему свыше 100.000 жителей, а некоторые миссионеры определяют даже в 200.000 число людей, обитающих в ограде столицы народа эгба. Оборонительная стена, простая земляная насыпь от 2 до 3 метров вышины, с редкими бойницами, обведенная снаружи рвом в 3 метра ширины, заросшим мелким кустарником, образует пояс протяжением в 32 километра, а центральное ядро города имеет не менее 7 километров длины, при 3 с половиной километрах ширины. Абеокута представляет странный вид: он расположен среди обширной волнистой равнины, усеянной гранитными скалами различной высоты; самая высокая, называемая просто «Скалой» и считаемая жителями покровительницей и защитницей их города, возвышается на 90 метров над средним уровнем равнины, которая сама уже лежит на 170 метров выше уровня моря. Разбросанные по равнине каменные массы представляют большое разнообразие формы; одни закруглены в виде куполов, другие съуживаются кверху на подобие обелисков, иные имеют зубчатую вершину или тянутся в виде правильной стены; одна походит на верхний щит исполинской черепахи. Дома живописно группируются у подошвы этих скал, и купы деревьев своей зеленью составляют яркий контраст с сероватыми стенками гранита. Абеокута вполне заслуживает свое название, означающее «Под скалами».

Метрополия эгбасов—город новый, обязанный своим происхождением постыдной торговле человеческим скотом. Подвергаясь беспрестанным набегам негропромышленников, беззащитные обитатели нескольких деревень племени эгба решили переменить место жительства: покинув открытую равнину, они поселились, в 1825 году, среди лабиринта гранитных скал, и из этой природной крепости с успехом отражали нападения торговцев невольниками. Вскоре все обездоленные и несчастные, все гонимые из окрестных местностей стали стекаться в это убежище, и через несколько лет Абеокута сделалась одним из больших городов Африки; она окружила себя обширной оградой, вполне достаточной для отражения нападений недисциплинированных и плохо вооруженных полчищ; тем не менее, с той стороны, откуда нужно было всего более опасаться набегов, то-есть с востока, на дороге из Ибадана, пришлось воздвигнуть три параллельные линии ретраншементов, а на западной стороне построили несколько оборонительных верков, дополняющих городской вал противоположного берега. Понятно, что город беглых невольников или людей, заранее намеченных в рабы, должен приготовиться к беспрестанной войне за свою свободу, на которую рабовладельцы, лишившиеся этой живой собственности, смотрят, как на кражу и обиду. Также как Фарабана в Бамбуке, Агуэ на морском берегу, Атактоне в территории племени эуэ и многие другие укрепленные места, построенные мятежниками или беглыми, Абеокута должна была часто защищаться от врагов, но она всегда одерживала победу: ежегодное человеческое жертвоприношение, справляемое с большой торжественностью осажденными жителями, было угодно богам. Ибаданские войска были отброшены после кровопролитной битвы; даже король дагомейский, со своими амазонками, тщетно пытался ворваться в ограду Абеокуты; точно также попытки присоединения, сделанные втихомолку лагосскими англичанами, не имели никакого успеха.

Жители Абеокуты, соединившиеся для общей защиты, образуют свободную федерацию. Главный квартал носит имя Аке, бывшей столицы эгбасов; точно также другие группы домов имеют название тех деревень, где первоначально жили эти выходцы: бывшие общины переместились в новую республику со своими привилегиями, обычаями, домашними богами; таким образом город состоит из множества (около шестидесяти) деревень, имеющих каждая свои отличительные черты, свою историю, свое наречие, свои религиозные обряды. Мусульмане, или имале, уже представлены здесь тысячами колонистов, которых терпят, хотя и побаиваются, видя в них авангард северных завоевателей; христианская община тоже довольно многочисленна: вокруг часовен, основанных миссионерами, поселились сотни христиан, преимущественно иммигрантов из Сиерра-Леоне. В первые годы оставляли в покое эти религиозные станции, но впоследствии городские советы, усмотрев в них центры политической пропаганды, упразднили миссии и выслали иностранных проповедников, дозволив, однако, крестившимся туземцам свободное исповедание их веры. Впрочем, недавно в городе основались новые миссионерские станы, протестантские и католические.