III. Канем

В обширном смысле, как область Судана, Канем есть страна в 75.000 или 80.000 квадр. километров, ограничиваемая: на юго-западе—неопределенным берегом озера Чад, на юго-востоке—долиной Бахр-эль-Газаля, на западе—большой караванной дорогой из Борну в Триполи, на севере—линией колодцев, следующих один за другим на рубеже между степью и пустыней. Но в более тесном значении собственно Канем есть треугольное пространство, основание которого составляет озерное побережье, а вершину пересечение двух линий, параллели и меридиана, проведенных из двух углов озера, на севере и юго-востоке. Пространство это обнимает область лесов и возделанных земель,—область, где поселились, в числе около сотни тысяч, все жители Канема. На север простираются, едва пересеченные, равнины Манга, которые уже представляют степь, но еще не пустыню.

Очаг магометанской пропаганды с начала десятого века, королевство Канем впродолжении пятисот лет было могущественнейшим государством средней Африки; затем, около 1500 года, центр могущества передвинулся в Борну, под напором завоевателей, пришедших с востока, булалов, народа, родственного по расе кануриям. С той поры Канем не вернул себе независимости: он принадлежал последовательно булалам, кануриям Борну, дазам: в настоящее время он повинуется арабам. Эти арабы, из племени аулад-слиман, господствующие теперь в Канеме, и храбрость которых внушает страх всем соседним народцам, далеко за пределами этой страны, составляют, однако, весьма незначительную часть населения королевства. В 1871 году Нахтигаль исчислял их соединенные силы в тысячу человек, из них половина наездников. И тем не менее эта малочисленная группа воинственных кланов, подчас разделенных внутренними ссорами из-за дележа добычи, успела терроризировать все народы страны, заключающейся между Борну, Аиром и Уадаем: у дазов и других украинных народцев северного Судана они известны под именем миннеминне, т.е. «пожирателей». Это меткое прозвище дано им, говорят, за их обжорство, но его можно употреблять также и в переносном смысле: они действительно пожирали землю, на которой разбивали свои шатры: во многих местах проход их отмечен полным опустошением: не осталось ни жителей, ни стад, ни полей. Аулад-слиманы происходят из прибрежных степей Большого Сирта, где и теперь еще живут несколько арабских племен их крови; зимой и весной они кочевали со своими стадами вблизи Средиземного моря, но в начале лета поднимались вверх по долинам уади и проникали в оазисы Феццана, где владели несколькими пальмовыми рощами; затем, тотчас после сбора плодов, опять спускались к морскому берегу. Вследствие продолжительных и кровопролитных войн с турками Триполи, большинство аулад-слиманов принуждены были покинуть родные степи и искать убежища в окружающих странах; некоторые челобитчики пробрались даже ко двору Мегемета-Али. Главная масса прогнанных турками племен бросилась в южном направлении, через Феццан, не затем, однако, чтобы смиренно просить себе приюта у суданских населений, но, напротив, чтобы жить грабежем на счет туземцев, мирных земледельцев или пастухов. Сначала они поселились в Борку, крае, изобилующем пальмовыми рощами; но там им показалось слишком далеко от караванной дороги и от рынков Судана, и, продолжая свой исход из родной страны, они водворились, наконец, в Канеме, непосредственно к северу от озера Чад и в близком соседстве естественного пути, соединяющего рынки Судана с триполийскими портами. Оазисы Куар и солончаки Бильма, обязательные места привала для караванов и рынки всех сахарских племен, сделались главным театром их разбойничьих подвигов, и рассказывают, что впродолжении нескольких лет они захватили там более пятидесяти тысяч верблюдов. Но в своих военных экспедициях они не раз сталкивались с туарегами, и последние решились отомстить им: в 1850 году несколько тысяч туарегов, почти исключительно из аирского племени кель-ови, на конях и верблюдах, пустившись в погоню за аулад-слиманами, настигли их в Канеме, в 800 километрах от гор Аира, и окружили в одной узкой долине. Едва десятка два арабов избегли смерти от руки туарегов, и можно было думать, вместе с Бартом, что роль аулад-слиманов навсегда покончена в центральной Африке; но менее, чем в двадцать лет могущество этих неукротимых грабителей восстановилось: к пережившим побоище присоединились новые выходцы из Триполи, орфеллы и другие; туземцы, пытавшиеся было свергнуть с себя иго, снова стали просить пощады, и грабежи возобновились по всей стране, простирающейся на север и на восток от озера Чад. Даже султаны Борну и Уадая добивались союза с этими грабителями, и жители многих оазисов в Борку не осмеливались прикасаться к созревшим плодам своих собственных финиковых пальм: они ждали, когда аулад-слиманы придут собирать финики; что оставлял господин, как негодное, тем и должны были довольствоваться трепещущие от страха собственники пальм. Тщетно сенусианские миссионеры грозили хищникам муками ада, если они не перестанут грабить и убивать единоверцев: они не соблюдали мир ислама, потому что не знают другого промысла, кроме войны; труд считается у них постыдным. «Правда,—говорили они Нахтигалю,—правда, что мы живем в беззаконии и грехе; но чтобы добывать иначе средства существования, нам нужно бы было трудиться. Наши отцы никогда не делали ничего своими руками, и было бы позором, изменой не подражать их примеру. При том, зачем проклятые язычники и существуют на земле, как не затем, чтобы работать вместо людей более благородной расы?» Эти «язычники», о которых они говорят, почти все магометане, по крайней мере по имени; они отличаются от аулад-слиманов только расой, а никак не религией, и даже в отношении этнического происхождения разница между ними мало-по-малу изглаживается, так как сыны арабских завоевателей берут себе в супруги женщин всякого рода и племени, из Канема и Борну, из Эннеди, Уадая и Багирми. Вероятно, что «Соломоново» племя (аулад-слиман), постепенно видоизменяясь под влиянием скрещиваний и климата, утратит мало-по-малу ту первоначальную энергию, которая позволила ему создать себе обширное царство в 1.600 километрах по прямой линии от родных долин. Последние рассказы, принесенные из тех стран купцами и сенусианскими миссионерами, заставляют предвидеть, что господство аулад-слиманов в Канеме в конце концов уступит место владычеству Уадая.

Мгарбы, выходцы из Феццана, бывшие прежде наследственными врагами аулад-слиманов, но потом примирившиеся с ними, чтобы «пожирать» коренных жителей Канема, кочуют обыкновенно на востоке, в соседстве степей Манга. Кроме того, в разных частях этой страны поселились другие арабы,—имя, под которым, впрочем, понимают берберские или берберизованные племена, которые теперь вторично видоизменяются от примеси негритянской крови. Самая значительная группа, превосходящая даже кланы аулад-слиманов по численности,—тунджу или тундзер (тунисцы), которые подвинулись до юго-восточных пределов края, между озером Чад и Бахр-эль-Газалем. Это тот же народ, который встречаем также в Уадае и особенно в Дарфуре. Прибыв в страну уже с давнего времени, они успели приспособиться к климату и нравам Канема лучше, чем другие арабы, и некоторые из их учреждений не отличаются от учреждений народа канем-бу. Одна из их деревень носит имя Туниса, в память города, из окрестностей которого пришли их предки.

Прежние владетели страны, канем-бу—т.е. «люди Канема»,—тоже пришли в неизвестную отдаленную эпоху с севера: на это указывает самое имя их, так как слово Канем значит «Южный край», и если жители так называли его, то это, очевидно, потому, что у них сохранилось воспоминание о более северной земле, бывшей ранее их родиной. Точно также у различных племен даза, населяющих север Канема, и среди которых рассеяны становища аулад-слиманов, существует единогласное предание, что предки их были выходцы из северных стран: родственные тедам или тиббусам, на которых они походят наружностью, не обладая, однако, той же красотой форм, стройностью и гибкостью тела, они обитали, вместе с ними, в оазисах, следующих один за другим на юг от Барки; тысячи дазов и теперь еще живут у подошвы гор Тибести, бок-о-бок с тиббусами, и языки этих двух народов принадлежат к одной и той же семье. Общее движение населения Канема совершается, под давлением кочевников, в направлении с севера на юг. Теснимые аулад-слиманами и мгарбами, канем-бу должны были по большей части покинуть «Южный край»: большое число их направились в Борну, и их многочисленные колонии доходят до окрестностей города Кука; другие, чтобы вернее избегнуть нападений грабителей, поселились на болотистых полуостровах Чада или даже в архипелагах этого озера; но самое благородное племя, кубури, охраняемое, может-быть, воспоминаниями о его былой славе, удержалось на твердой земле, недалеко от северной оконечности суданского внутреннего моря. Большинство дазов и канем-бу, населяющих еще Канем, были пощажены, как земледельцы и пастухи: номады аулад-слиман, неспособные ни к какому труду и живущие единственно войной, принуждены были щадить немного тех из своих соседей, которые занимаются хлебопашеством и пасут стада рогатого скота. Если бы все трудящиеся оседлые народцы покинули страну, кочевникам поневоле пришлось бы последовать за ними далее на юг. Впрочем, можно задать вопрос, не есть ли перемена климата главная, хотя и несознаваемая самими жителями, причина, которая побуждает их постепенно подвигаться к югу. Если правда, как допускают многие ученые, что дожди уменьшились в Северной Африке и почва стала иссыхать, то, очевидно, площадь земледелия должна была соразмерно тому съузиться, и хлебопашцы отступили к югу, вместе с пахатной землей.

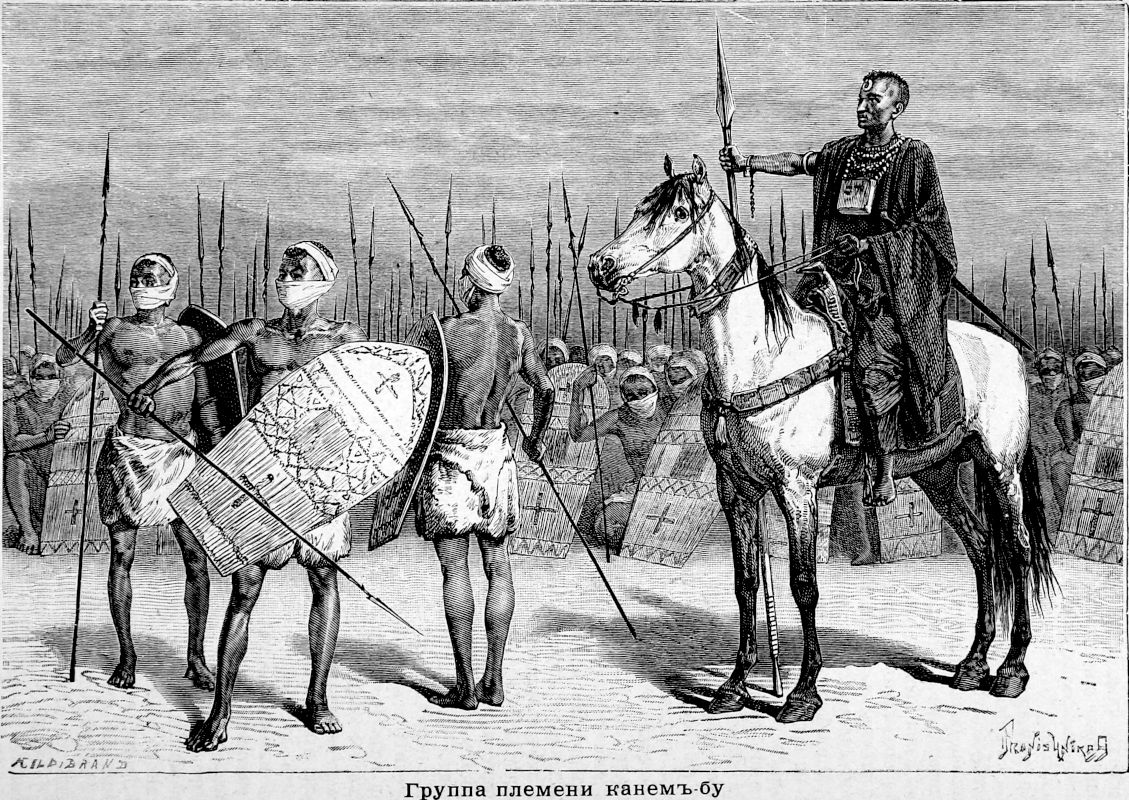

В сравнении со своими единоплеменниками тиббусами, канем-бу имеют более темный цвет кожи, и во влажной атмосфере озерной области они сделались выше ростом и дороднее; но им недостает грации, тонкости, чистоты типа, благородства и приятности черт, гибкости походки, изящной тонкости движений. В отдаленных деревнях они не носят никакой одежды, кроме кожаного передника, с ожерельями и браслетами, и покрывают голову высокой фуражкой, привязываемой на нижней части лица белой лентой, в которой можно видеть остаток лицама туарегов и тиббусов. Оружие у них такое же, как у номадов пустыни, за исключением шангор-мангора, или метательного железка. По историческим преданиям, канем-бу—старшие братья кануриев Борну: последние в начале были лишь передовой колонией «людей Канема»; благодаря жительству в стране более торговой и более цивилизованной, они далеко опередили своих канемских соотечественников, но сами называют себя людьми менее благородной расы, и во всяком случае они стали менее чистокровными со времени своего смешения с суданцами всякого происхождения.

Между всеми народцами Канема, нгиджемы и даноа пользуются привилегией независимости: они никогда не покорялись аулад-слиманам. Однако, они принуждены были переместиться, чтобы продолжать с успехом борьбу, и в это последнее время признали себя вассалами Уадая. Даноасы, известные у их соседей дазов и арабов под именем «кузнецов», хотя ни предания этих туземцев, ни их искусство в обработке металлов не объясняют этого названия, живут, в числе около шести тысяч душ, в юго-восточной части Канема; главная их группа поселилась в местечке Нгури и в его окрестностях, среди лесов, находящихся километрах в сорока от берегов озера Чад. По наружности даноасы не отличаются от канем-бу и, также как эти последние, говорят языком канури; но их предание приписывает им другое происхождение, указывая на сродство их с мангами, значительным племенем, обитающим западнее, в Борну, на берегах реки Иеу: действительно, у этих двух народцев, хотя живущих далеко один от другого, замечается полное сходство в способе постройки селений, которые они окружают плетнем; оружие у них тоже одинаковое—лук и стрела. Когда появляется неприятель, даноасы убегают в прилегающий к селению лес и, укрываясь за деревьями, пускают в нападающих стрелы, отравленные ядовитым соком молочая или ластовня (calotropis procera). Из всех племен Канема одни только даноасы употребляют для своей обороны отравленное оружие.

Островитяне озера Чад, хотя принадлежащие по большей части к другим расам, чем жители твердой земли, связаны по крайней мере географически с населениями Канема. Изменчивый архипелаг островов, лежащий в соседстве восточного берега, довольно доступен, так что беглецы всегда могут найти себе убежище на каком-нибудь пустынном островке, а с другой стороны он довольно хорошо защищен водами и болотами от нападений неприятеля. Многочисленные семьи канем-бу, дазов и других беглых из Канема занимаются там скотоводством, либо временно, либо оседло; сотни арабов, известных под именем ассала, живут уже в течение ряда поколений в бухте между дельтой Шари и истоком Бахр-эль-Газаль; говорят, нередко бывали случаи, что низвергнутые султаны Уадая переходили пролив озера Чад, чтобы спастись от своих врагов.

Кури, занимающие около пятнадцати островов на север от входа «реки Газелей», слывут за аборигенов: это первоначальные владетели края, и ни одно предание не указывает эпохи, когда они жили на твердой земле. Эти туземцы отличаются очень темным цветом кожи, высоким ростом, сильным телосложением: очень мало разнящиеся от племени макари, на южном берегу суданскаго моря, кури говорят особым наречием языка этого племени и ведут довольно деятельную торговлю с жителями материкового побережья. Вследствие смешения с другими островитянами, арабами и канем-бу, кури различно видоизменились в этнографическом отношении и в наиболее отдаленных от Бахр-эль-Газаля архипелагах образовали подрасу иедина или буддума. Около шестидесяти островов населены этими варварами, численность которых Нахтигаль определяет приблизительно в пятнадцать тысяч душ, что составит половину общей цифры островитян этого озера. Скотоводы, рыболовы, звероловы, лодочники и торговцы, иедины, сгруппированные в маленькия вольные общины, бывают также при случае пиратами, и хотя называют себя для формы вассалами султана Борну, дабы иметь доступ на рынок его столицы, не стесняются, однако, грабить некоторые деревни, обитаемые подданными их мнимого сюзерена; но есть селения, которых они никогда не трогают, в силу традиционной дружбы или специальных полюбовных соглашений. После больших дождей, когда воды озера зальют поля и луга архипелага и проникнут далеко в русла притоков и болотистые впадины побережья, иедины принуждены посылать домашнюю птицу, лошадей и коров на твердую землю Канема; но это переселение не всегда обходится без убытков, и иедины иногда стараются возместить свои потери, делая нападения на прибрежные деревни: высокий уровень воды позволяет им пробраться ночью в самое селение, и, сильные числом, они убивают мужчин, а женщин и детей уводят в плен. Государи Борну не догадались еще построить хоть какой-нибудь флот для преследования грабителей в лабиринте островов, которые служат им убежищем. На водах озера Чад часто происходят настоящие морские баталии, но только между иединами и кури; иной раз в такой битве участвует до двухсот больших лодок. Эти беспрестанные войны уменьшают население, которое от естественного прироста возрастало бы чрезвычайно быстро, как у большинства населений, питающихся преимущественно рыбой: не редкость встретить семьи, имеющие до десятка детей. Кури, представляющие собою цивилизованный элемент архипелага, все магометане; иедины же магометане только по имени, и многие языческие обрядности им более любы, чем религиозные церемонии, введенные исламом: жрец, или «страж веры», заботливо хранит тыквенный сосуд, камень и священный меч, которые он употребляет для исцеления от болезней, бесплодия, дурного глаза, и которыми он орудует при своих воззваниях к Наджикенему или Великому Духу, производящему волны на озере и разбивающему лодки; они почитают также духа озера, которого они представляют себе в виде исполинского змея. Когда иедин умирает на твердой земле, его родные заботятся о том, чтобы тело его было привезено с материка и похоронено на родном островке; но чужак, скончавшийся в архипелаге, бросается в воду, из опасения, чтобы кости его не осквернили священной земли.

Долины Бахр-эль-Газаля менее населены, нежели архипелаги суданского внутреннего моря: общее число их обитателей едва-ли превышает десять-двенадцать тысяч. В этих узких, со всех сторон открытых набегам, ложбинах живут только бродячие арабы племени аулад-гамед, да пастухи языка даза, народцы сакерда и креда: это последнее имя сделалось синонимом «язычника» в устах аулад-слиманов, потому, что при таком значении слова всякое насилие над этими несчастными считается позволительным. Когда эпизоотии уничтожили почти весь рогатый скот, составлявший единственное богатство кредасов, большинство последних принуждены были приняться за обработку почвы; но из опасения быть ограбленными и даже обращенными в рабство аулад-слиманами, они покинули край, чтобы поселиться восточнее, под более действительное покровительство уадайского султана. Правда, что, по политической фикции, верховная ленная власть этого султана простирается далеко за реку «Газелей», в пределах Канема, но аулад-слиманы признают это притязание только тогда, когда чувствуют себя слабее, и потому мирные племена, как племя креда, стараются выбирать себе место жительства подальше от этих опасных грабителей.

Мао, город Канема, где имеет пребывание более или менее действительный представитель уадайского султана, лежит в восточной части «королевства». В 1871 году это была группа около полутораста хижин, с соломенными крышами, построенных при входе в большую равнину; группа эта недавняго происхождения; за несколько лет перед тем, когда имя Уадая менее уважалось окрестными населениями, губернатор должен был устроить себе временную резиденцию в шести или семи километрах к северо-западу, в позиции, довольно хорошо защищенной от нападений. Мао находится почти в центре исторической области Канема; и вокруг этого местечка, в пятидесяти-верстном районе, расположены все значительнейшие городские поселения страны. Нджими, бывшая столица государства в эпоху его могущества, до нашествия булалов, находилась в одном две ходьбы на северо-восток от Мао; далее, в однодневном переходе к западу, стоит город Гала, который прежде был населен благородным кланом Кубури. В несколько меньшем расстоянии к югу находится красивая деревня Яггубери, лучше построенная, чем Мао, и обитаемая, как и эта столица, туземцами языка канури; окрестная местность слывет «житницей» Канема. Километрах в двадцати на юго-восток от Яггубери стоит арабский город Мондо, населенный тунджерами; это самое значительное городское поселение в Канеме: там насчитывается свыше тысячи жителей. На полпути между Мондо и берегами озера Чад следуют одна за другой две столицы, принадлежащие к общинам, сохранившим независимое существование: Нгури, город племени даноа, и Дибелончи, город племени нгиджем. Недалеко от местечка Мао погиб путешественник-изследователь Беурман, в 1863 году: считая его неуязвимым для железа и свинца, убийцы удавили его глухой петлей.