VI. Кафрария

С 1885 года, восточный склон горной цепи, заключающейся между реками Кей и Ум-Фумовна, целиком присоединен, как и край басутов, к Капской колонии; но английские переселенцы и торговцы не отваживаются посещать эту область иначе, как с соблюдением предосторожностей, а в некоторых округах пребывание им даже и воспрещено. Резиденты, пребывающие в стране рядом с главарями, представляют сюзеренную власть колонии и в то же время блюдут, чтобы их соотечественники не завладевали землями, оставленными кафрам. Однако непрерывное движение вперед, которое началось со времени первой высадки голландцев у подошвы Столовой горы, продолжается добровольно или вынужденно, и две колонии: Капская и Наталь постоянно стремятся сблизиться друг с другом чрез Кафрский край, чтобы образовать сплошной пояс европейского населения. Этническое давление тем сильнее, что Кафрария очень лакомый кусок, так как это край самый здоровый, самый живописный и самый плодородный из всех стран Южной Африки. В 1877 году, двадцать лет спустя после безуспешной попытки колонизации, английские переселенцы были приглашены брать земельные «концессии» в Транскее, между реками Кей и Кога, а недавно одна европейская компания приобрела одну из лучших местностей Кафрарии,—территорию, по которой р. Сент-Джон (Ум-Зимвубу) течет к своему устью, и которая рано или поздно должна сделаться главным коммерческим портом между Капом и Наталем; с 1887 года англичане проявляют там непосредственно свою власть и в политическом отношении.

Таким образом, небольшие спорадические колонии подготовляют будущее завладение страной. Но, хотя кафры более уже политически и не властвуют в крае, который их предки отвоевали у варварских племен, употреблявших каменные орудия и оружие, тем не менее они составляют почти всё его население, а, благодаря миру, господствующему ныне между племенами, годичный прирост жителей значителен; хотя точных статистик еще не существует, но большинство проживающих в стране европейцев согласно свидетельствуют, что постоянное увеличение численности кафров, обусловливаемое преобладанием рождений над смертностью, представляет беспримерное явление. Из всех областей Южной Африки, Кафрария населена плотнее всего. Пространство Кафрарии—36.953 кв. километр., а население (по переписи 1891 г.)—486.572 душ (10.312 белых, 470.624 кафров и 5.636 готтентотов), что составит более 13 жителей на один квадратный километр. Спрашивается, поэтому, не случится ли и здесь рано или поздно, что туземцы постепенно возьмут перевес над белыми, подобно тому, как это уже произошло в Центральной Америке и в одной части Америки Южной.

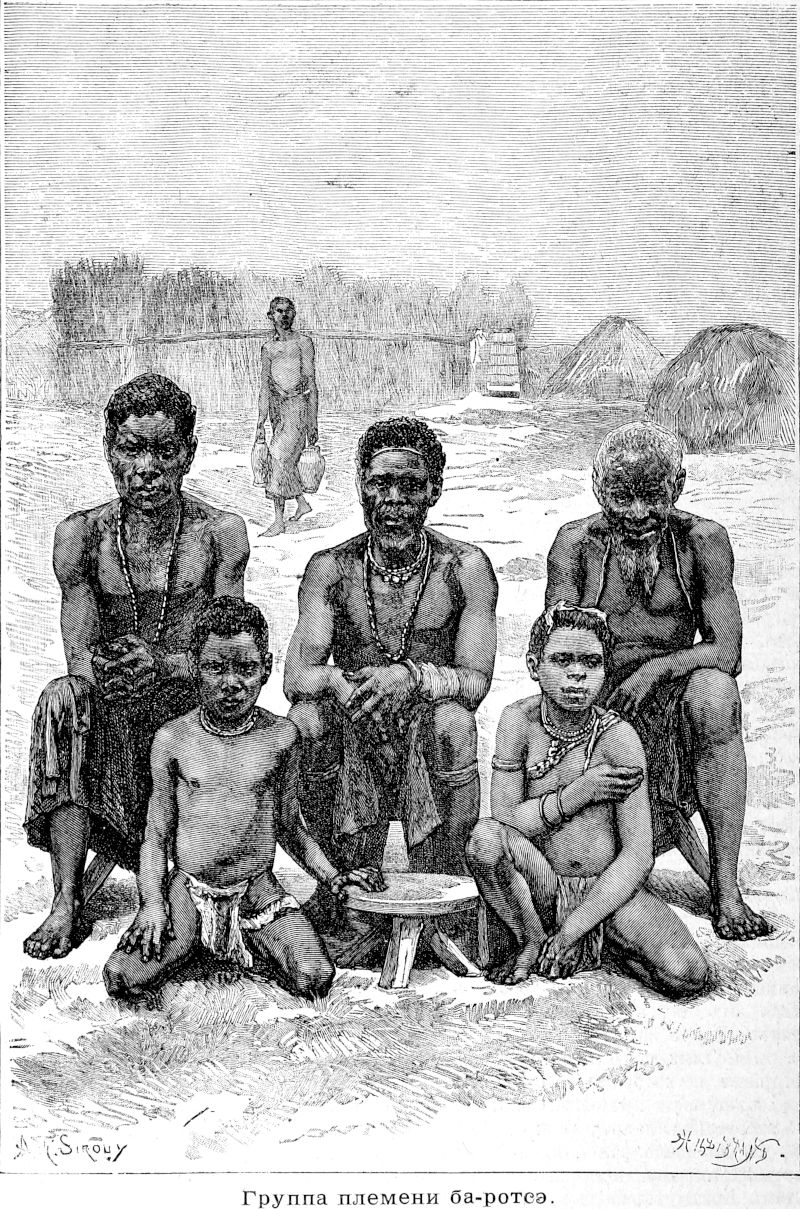

В великой семье народов банту, кафры занимают первое место по физической красоте, силе, мужеству и умственным способностям. Во многих этнологических изданиях, где изображены различные типы человеческого рода, европейские белые представлены в виде богов и богинь, скопированных с античных статуй; в то время как благородный «кавказец», сын Прометея, является в идеальной форме, созданной воображением великих художников, люди другой расы: черные, желтые или красные представлены нам, в этих сборниках, красивыми или безобразными, старыми или молодыми, здоровыми и немощными, но всегда такими, какими они являлись перед объективом фотографа, а иногда и под карандашом каррикатурщика. Очевидно, этот способ изображения типов не справедлив по отношению к так называемым низшим расам. Нет сомнения, если бы художник стал воспроизводить всех случайно встретившихся ему лиц, будут ли это европейцы или кафры, то оказалось бы, что именно между кафрами он нашел бы более всего индивидов, приближающихся к совершенной красоте, по благородству черт и по равновесию форм. Превосходство принадлежит европейским белым только по отборным индивидам. В этом случае, конечно, оказываются самыми красивыми те, которые более цивилизованы: между двумя типами замечается такая же разница, как между диким зверем и животным, облагороженным путем воспитания. Кафрами с более совершенными формами оказались бы, именно, те, которые живут по соседству с белыми и под их влиянием, так как вообще «только цивилизация может сделать людей совершенными». Черты лица никогда не имеют у кафров той тонкости, которую представляют красивые европейские лица: губы у них почти всегда слишком толсты; зато кафры, а также и готтентоты, обыкновенно превосходят европейцев чрезвычайною остротою зрения; дальтонизм не известен у туземцев Африки. О том же, каковы у кафров мужество и в особенности сила сопротивления, англичане уже знают как по войнам, которые им приходилось вести против этого племени, так и по той дикой энергии, которую ама-коза проявили во время страшного года добровольного голодания. Наконец, все занимавшиеся обучением кафрских детей свидетельствуют о живости и проницательности их ума. Духовная жизнь кафров даже слишком напряжена, как об этом можно судить по большому числу встречающихся между ними сумасшедших. Нравы кафров, первоначально походившие на нравы их братьев по расе и по языку, бечуан, ныне уже сильно видоизменились, вследствие соприкосновения этих туземцев с белыми. Прежде кафры заимствовавшие некоторые свои религиозные понятия от соседних наций—давали Богу название тико (от готтентотского слова ути-ко), т.е. «существо, причиняющее зло».

Фингосы, амам-фингу, т.е. «бродячие»—которые жили прежде гораздо севернее, в долине р. Тугела, и которые были прогнаны оттуда зулусским завоевателем Тшака—ныне принадлежат к кафрам только по имени. После своего бегства, они попали в зависимость от племени ама-коза, которое мало-по-малу превратило их в совершенных рабов и присвоило их племенное название «собакам». Отсюда смертельная вражда между двумя нациями, а для английских колонистов благоприятный случай для вмешательства. Воспользовавшись предложением земель, сделанным их соседями из колонии, фингосы массами эмигрировали, чтобы поселиться на берегах Большой Рыбной реки (Great-Fish-river): там, уплачивая подворный налог в десять шиллингов, они по крайней мере становились собственниками обработываемой ими земли; затем, они соединились с англичанами против своих прежних властителей, и, благодаря их содействию, ама-козы должны были, наконец, признать себя побежденными и поступиться, к востоку от р. Кей, обширными территориями, которые и были, в большей части, переданы тем «собакам», из которых ама-козы так неблагоразумно создали авангард белых. Ныне кафры племени финго, впрочем, сильно перемешавшиеся с колонистами европейского происхождения, исчисляются приблизительно в сто тысяч душ, в собственно колониальной территории и в Транскее; они носят тот же костюм, как и белые; употребляют плуг, как английские и немецкие земледельцы: посылают своих детей в школы, содержимые на их же добровольные сборы; издают газеты, переводят европейские арии и полагают свои песни на музыку; почти все они называют себя христианами и составляют касту пролетариев в восточных областях южно-африканской колонии. Два главных городка в крае фингов, в пределах собственной Кафрарии, к востоку от р. Кей: Namaqua и Butterworth—расположены оба на восточных притоках этой реки.

Племя ама-коза, коса, или ксоза, которое еще недавно господствовало над финосами, а затем было вынуждено предоставить им западные земли Транскея и долины, лежащие далее вплоть до Большой Рыбной реки,—из всех кафрских племен наиболее пострадало от ненависти белых: будучи ближайшими соседями англичан, ама-коза первые напали на них и были первыми же из побежденных англичанами; таким образом, с них и началось дело искоренения туземцев. Гордясь своею былою славою, ама-козы считают себя самыми благородными между кафрами и, действительно, соседния с ними племена признают их первенство. Впрочем, от других кафров они, если и отличаются чем, то только особенностями своего группирования и своими политическими преданиями, ибо язык их едва разнствует от тех наречий, которые употребляются вплоть до бухты Делагоа, а их наименование не имеет этнического значения, так как большинство кафрских племен, и в особенности племя коза, получили свои прозвания по имени какого-нибудь прославившагося в истории нации государя; так, по имени знаменитых начальников названы и главные подразделения ама-козов: галека и гайка. Впрочем, как отдельная группа, отрасль гайка почти исчезла: будучи выселены, в 1851 году, на запад от р. Кей в территорию, которая давно уже была захвачена английскими колонистами, гайкасы рассеялись по фермам и предместьям городов в качестве рабочих, земледельцев и домашней прислуги, вследствие чего они исподоволь и сливаются с другими жителями. Что касается отрасли, именуемой галека, то она занимает свою собственную область, которая составляет почти половину территории, находящейся между реками Кей и Баши (Bashee). В 1875 году галекасы представляли сплошное население почти в семьдесят тысяч человек. В общем итоге, группы племени коза составляют более ста тысяч кафров.

Большинство галекасов сохранили свои древние обычаи. Жених еще покупает свою невесту, уплачивая за нее известным количеством скота, самое же число жен зависит от богатства. В противоположность бечуанским обычаям, в Кафрарии доят коров молодые мужчины; ни одна женщина не имеет права войти в ту священную загородь, в которой содержится скот: присутствие женщины осквернило бы её. Женщина—раба и презирается: произносить имя мужчин из своего семейства ей воспрещено: равным образом она не в праве произносить звуки аналогичные звукам их имен: она должна изобрести новый язык, отличный от языка её мужа. Неудачный ребенок убивается; хорошо-сложенным детям делается несколько уколов в разных местах тела, и небольшой защитительный амулет вводится под кожу; затем такого ребенка, как равно и его мать, натирают красною глиною. Главари—важные персоны, стоящие выше законов, обязательных для остальных людей. Они имеют право конфискации имущества у своих подданных, и даже их сыновья имеют право воровать и грабить людей из их племени, при чем пострадавшие должны считать себя польщенными выбором и капризом своих властелинов. Прежде погребались только начальники, трупы же подданных бросались в кусты; иногда даже не выжидая самой кончины умирающих, их тело протаскивали сквозь нарочно сделанный пролом в решетчатой стене хижины. Когда же смерть постигла большого начальника, то национальные церемонии длились по целым неделям; друзья бодрствовали вокруг его могилы, защищая её от воздушных духов и от непогоды. Иногда это бодрствование длилось целый год, и охранители становились священными в глазах своих соотечественников; в ограду могилы вводились коровы, которые, затем, считались тоже освящёнными и признавались за гениев покровителей, вследствие чего их нельзя было уже ни есть, ни продавать; эта же ограда была также неприкосновенным местом убежища, святилищем, на рубеже которого должны были останавливаться как мщение, так и правосудие. Можно было бы подумать, что народ, окружающий личность своего начальника такими знаками суеверного почитания, лишен общественного самосознания; и однако же, ама-козы умеют, когда нужно, защищать свои обычные права против посягательств своих начальников и, вместе с тем, всегда являют доказательства большой семейной солидарности. Так, бедняк, приговоренный к уплате штрафа скотом, может рассчитывать на помощь своих родных, которые и платят за него.

Край, обитаемый племенем тембу, Тембуленд, простирается полукругом к северу и к востоку от территории фингосов и галекасов: начинаясь у гор Куатламба и заключая в себе многие из высоких долин притоков реки Кей, край этот продолжается на юго-восток той частию прибрежной полосы, которую ограничивают реки Баши и Ум-Тата. Называемые обыкновенно тамбуки (tambookies), эти тембусы, или аба-тембу, составляют народец в сто тысяч душ, и хотя превратности войн много раз заставляли их перемещаться с своими стадами, они сравнительно мало пострадали от перемен, внесенных постепенным нашествием белых, и довольно терпеливо признают власть британских судей. Дороги и телеграфные линии пересекают их территорию; делаются приготовления к разработке залежей угля в их горах, и в их крае основался даже настоящий город, Умтата, расположенный на восточном крутом берегу реки того же имени и кверху от прелестных каскадов. Племя бомвана, обитающее, в числе от 15 до 20 тысяч душ; в приморской области, заключающейся между реками Баши и Ум-Тата, осталось вне круга торгового протяжения англичан, и область его расселения мало известна.

Территория нации пондо, Пондоленд, занимает около половины поморья Кафрарии, между реками Ум-Тата и Ум-Тафуна, из которых последняя служит границею с Наталем. Благодаря расстоянию, отделяющему их от Капской колонии, эти туземцы могли без труда удержаться в своих богатых долинах: в числе около двухсот тысяч, они постепенно и без потрясений переходят из независимого состояния в вассальное. Пондосы подразделяются на многие племена: ама-конгвэ, ама-конгвела, ама-кобала, ама-квера, ама-ньяти, ама-бала, ама-яли и другие, имеющие, каждое, своего начальника и не соединяющиеся друг с другом в какой-либо федеративный союз; однако, они не признают сюзеренство Великобритании, представительницею которой недавно была вдова одного миссионера: к ней все приходили за советами. Многие местечки, предназначенные для постепенного превращения в английские города, уже усеивают поверхность страны, а также на территории Пондо, при устье р. Сент-Джон, основался и порт, долженствующий стать современем главным рынком всего поморья между городами East-London и Durban. Пальмерстон—миссионерский стан, постепенно преобразовывающийся в местечко и обещающий со временем сделаться многолюдным городом.

Северо-западная часть Кафрарии отделена от края ба-сутов Дракенбергенским кряжем, ограничена с северо-востока колониею Наталь, с юго-востока и юга Пондо-лендом и Тембу-лендом; оффициально она известна под именем East-Griqua-land, т.е. «земля восточных гри-куа», хотя на этой территории по преимуществу проживают различные племена разнообразного происхождения; здесь обитают также кафры, именно племена пондомази, ама-бака, ама-кресибэ, и даже фингосы в небольшом числе. Гри-куа—давшие наименование самому краю, хотя их всего только от двух до трех тысяч на семьдесят тысяч жителей,—жили прежде вместе с другими гри-куа bastaards’aми, на плоскогориях, по которым протекает Оранжевая река; но после продолжительных переселений в разных направлениях, они отделились от остальной нации, и, под предводительством главаря, носящего голландское имя Адам Кок, отправились в 1862 году на восточный склон Драконовых гор, где и заняли территорию, долгое время известную под именем No man’s Land, т.e. «ничья земля», и которую вернее было бы назвать «всеобщей землей», по причине множества поселившихся на ней эмигрантов всякого племени. Дорога из Капа в Наталь пересекает эту страну (состоящую также под верховной властью Англии), направляясь вдоль границы Пондоленда и проходя чрез главный городок, голландский Кокстад, расположенный на высоте 1.500 метров, на одном из притоков реки Сент-Джон. Другое большое поселение, Мататиэль, находится в западном гористом округе, в месте встречи многих тропинок, исходящих с водораздельного хребта. Многочисленные семьи ба-сутов, вследствие тесноты в своем крае, перевалили через горы, для пастьбы своих стад в высоких долинах восточного склона. Пространство восточного Грикуаленда (East-Griqua-land)—19.668 кв. километров; население, по переписи 1891 г.—152.609 душ (4.114 белых, 144.621 бантусов, 3.874 готтентотов). Пространство Пондоленда—10.740 кв. километр., население—150.000 душ.